1. 昭和の教室における独自の楽しみ

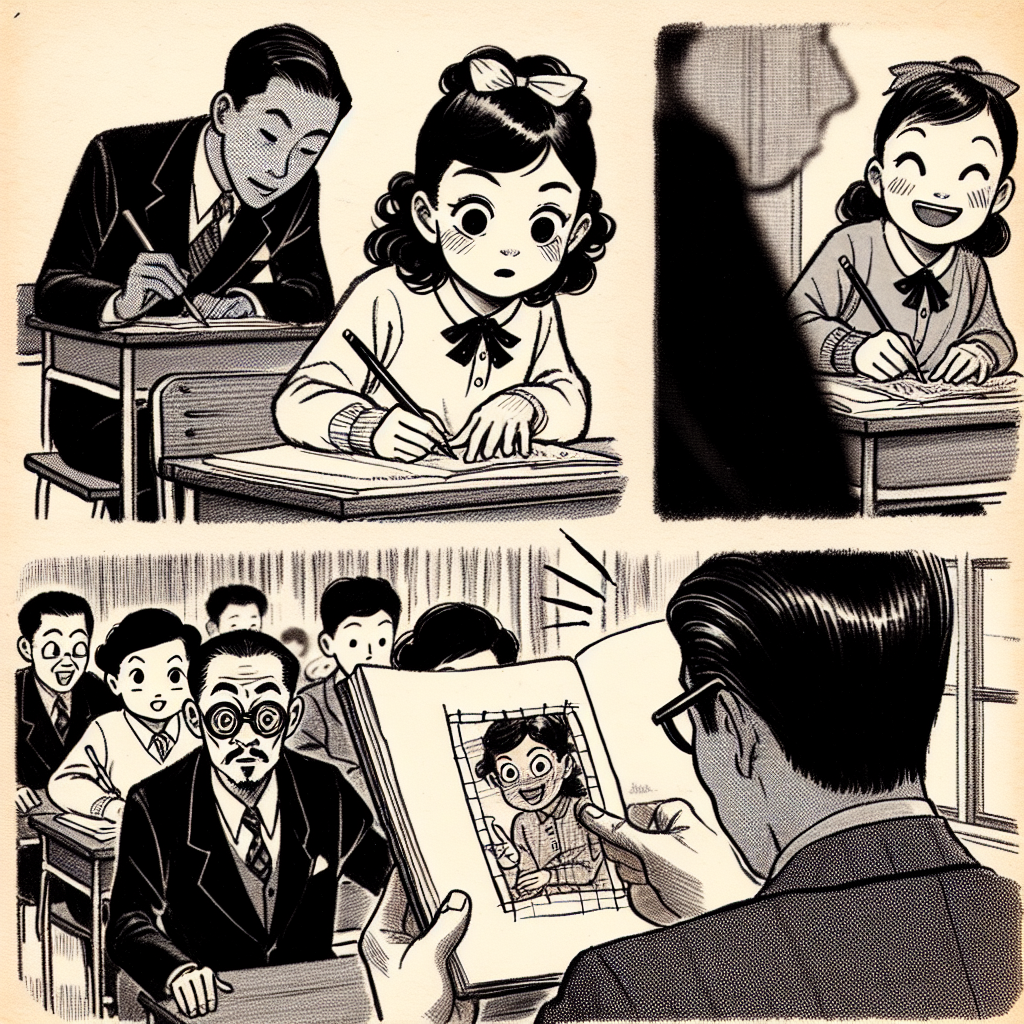

授業が進行する中、ノートの端に小さなイラストを順に描き、ページをめくることで動きを生み出すパラパラ漫画は、多くの生徒にとって密かな楽しみでした。教室の静けさの中で、キャラクターが走ったり跳ねたりするシーンが完成していく様子は、まるで自分だけが作り出した小さなアニメーション映画のようでした。完成したパラパラ漫画を見て楽しむ瞬間は、まさに自分の作品が動き出す感動の一時であり、その喜びは計り知れません。

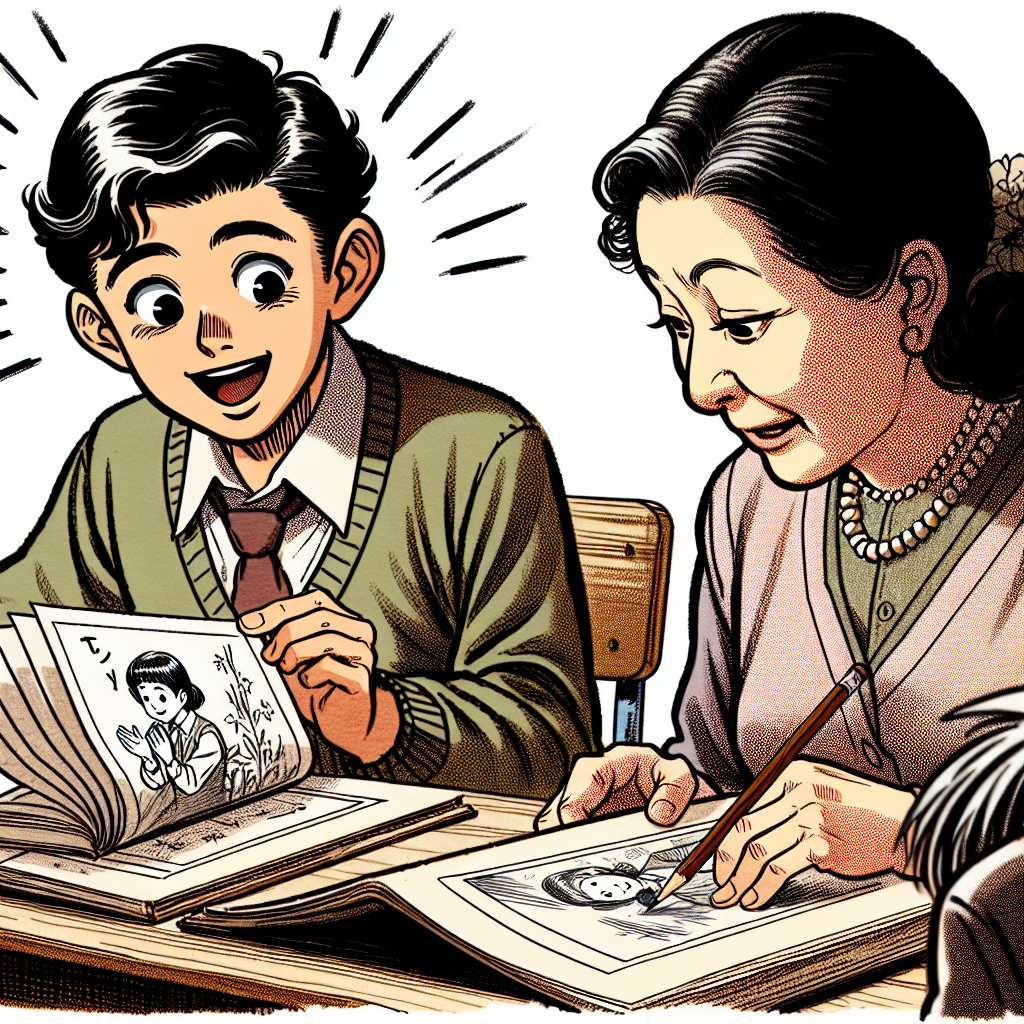

もちろん、授業中に行われるこうしたアーティスティックな活動は、時として先生の目に留まり、教室全体に発表される場面も。輪ゴムを使ってページをまとめたノートが、教壇で先生の手によってパラパラとめくられるときには、生徒全員の注目を集め、緊張感が走りました。しかし、叱られた後にも「もっと上手に描くんだぞ」という、一種のエールが送られることもあり、先生たちもその創造性に理解を示す姿勢を見せることがありました。

このような昭和時代の教室での体験は、現在の子供たちが多様なデジタルツールを使って創作を楽しむ様子とは大きく異なります。当時の限られた環境だからこそ、生まれた自由で奔放な想像力。そして、その過程で育まれた創造性は、ただ一時の遊びではなく、将来に繋がる貴重な経験だったのです。昭和の教室における独自の楽しみは、単なるノスタルジーに留まらず、今を生きる我々にとっても創造の原点を考えさせられるものがあります。

2. パラパラ漫画の製作プロセス

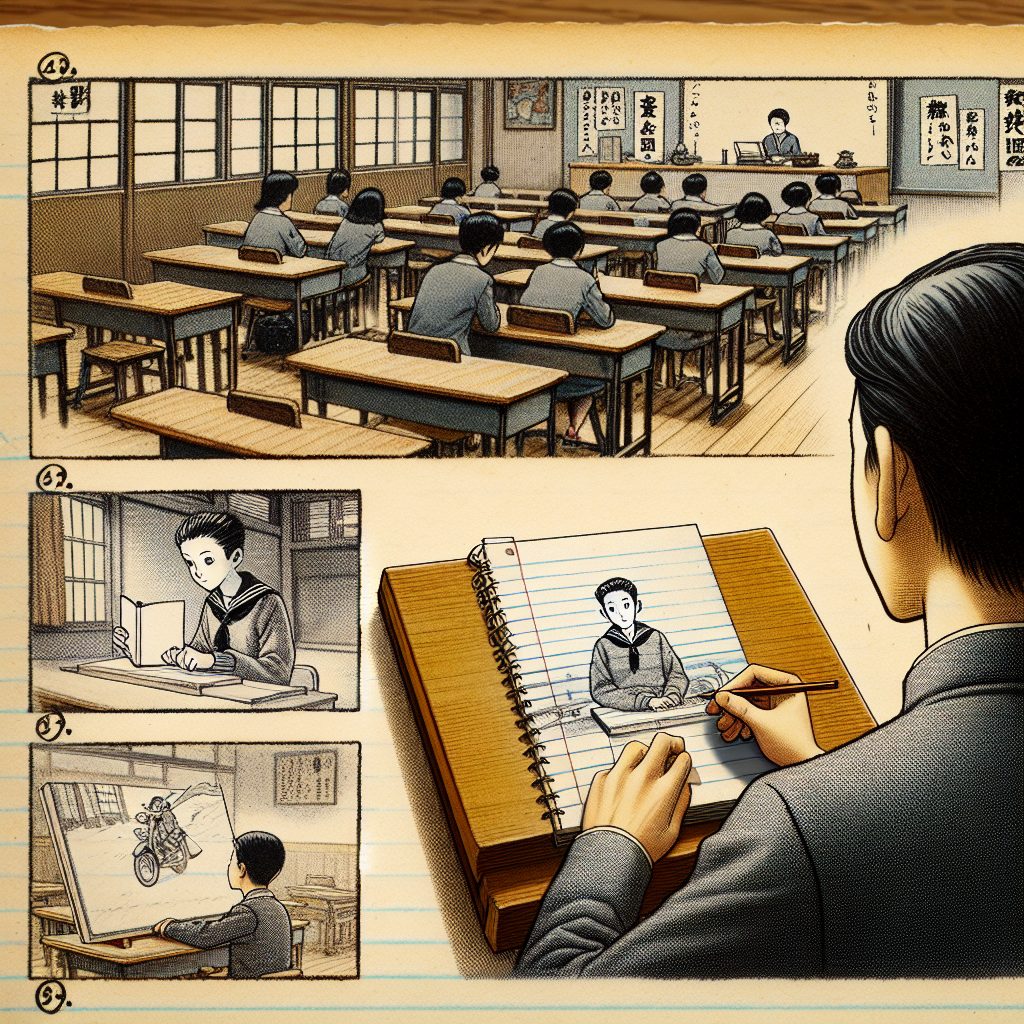

キャラクターは、最初は立っているだけかもしれません。しかし、次第に彼らは走り出し、跳びはね、驚くべきアクションを展開します。このプロセスは、子供たちにとってはまるで魔法をかけるかのようで、鉛筆と紙を使って次第に一つの物語を紡いでいきます。授業が進むにつれて、キャラクターの動きが一連のアニメーションとして完成していく様子は、非常に大きな達成感を子供たちにもたらしました。

パラパラとノートをめくる瞬間に生まれるアニメーションには、自分の思い描いたストーリーが命を宿すような感覚があります。出来上がった作品を眺めることで、自らの創造力が具現化したことを実感し、心地よい満足感が広がります。

しかし、時にはこの熱中が授業の妨げとなり、先生に取り上げられる瞬間もありました。その時のクラスメートたちの視線や、先生の指導を受ける心の葛藤もまた、パラパラ漫画をめぐる一つの思い出となっています。しかし、それらの状況は、その場限りのものであり、パラパラ漫画に対する子供たちの愛情や創造への情熱を消すことはできませんでした。

このように、昭和時代のノートのアニメーション制作過程は、子供たちにとって貴重な創造性の発達を促す場であると同時に、物質的な限界の中での自由な表現の一手段でした。

3. 教師との対立と理解

特に、教壇の上でその作品を突然披露されると、教室中の視線が集まり、生徒は非常に居心地の悪い思いをしました。全員の注目が集まる中での注意には、冷や汗をかいたことでしょう。しかし、それは生徒にとって作品を否定される一瞬でもありました。

一方で、時には教師からの理解や励ましの言葉を得ることもありました。「次はもっと上手に描きなさい」といった一言は、生徒を勇気づけ、創造性に対する意欲を高めるきっかけとなったことでしょう。このような教師との対立と理解の繰り返しは、生徒たちの創造性と自信を養う土壌となっていたのです。昭和時代の教室は、このようにして一人一人の創造性を微妙に育んでいたのかもしれません。

4. 創造性を育む場としての教室

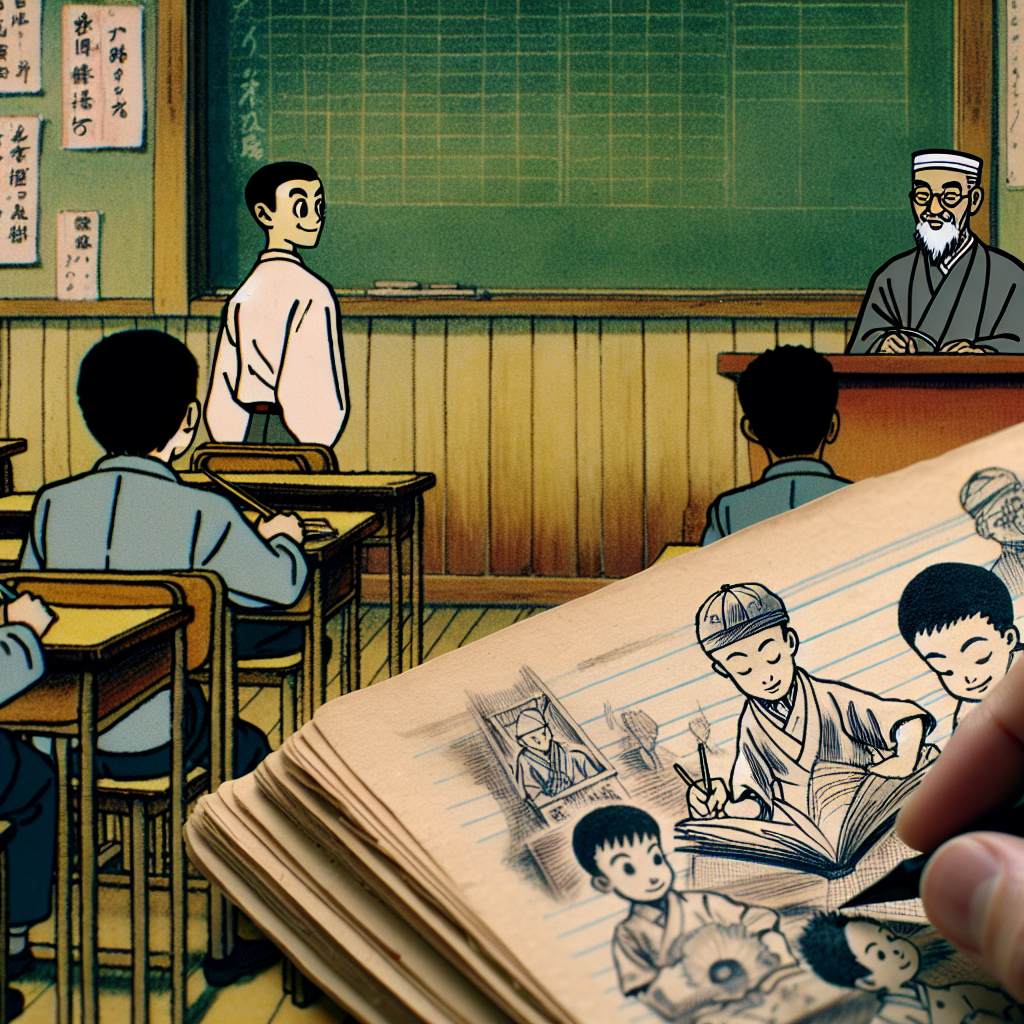

特に、その教室の静寂の中で生まれる小さな創作は、子どもたちにとって自発的な表現力を伸ばす重要なプロセスです。

ノートの端に描かれるパラパラ漫画は、そんな創造性の一例であります。

当時、デジタルツールは存在せず、紙と鉛筆だけが手にしたクリエイティブな手段でした。

しかし、その限られた道具だからこそ生まれる独自の発想が、子どもたちの心を豊かにしていたのです。

教室が持つ静寂と規律の中で、子どもたちの心は自由に飛び立ちます。

先生の講義の合間に生まれる隙間時間、彼らはそのノートの端でキャラクターを描き連ねます。

それは単なる遊び以上の、自己表現の一部です。

キャラクターが走ったり跳ねたりする様子を何枚ものイラストとして描き、完成させたときの達成感は何ものにも代えがたいものでした。

そして、そのような活動を通じて培われた創造的な思考は、彼らに未来の自分自身を形成する一助となります。

一方で、その創造活動は時に、授業からの乖離と見られることもしばしばありました。

先生に見つかって注意を受ける場面も多く、他の生徒たちの注目を浴びる瞬間、ある種の緊張感を伴うものでした。

しかし、そのような場面でも先生方は、ただ叱るだけでなく、励ましの言葉を添えることがありました。

「次はもう少し真面目に授業を聴きながら工夫してみて」といった優しい指導は、生徒たちにとって新たな挑戦の機会を与えるものでした。

創造性を育む場としての昭和の教室は、その後の人生の舞台に立つ準備をしてくれる、かけがえのない場所でした。

そこで生まれた一瞬一瞬の創作の試みは、そのまま未来へ続く自己表現の土台となり、豊かな物語を持つ人生の原動力となっていきました。

今を生きるすべてのクリエイターにも、昭和時代の教室で育まれた創造の記憶は、大切な財産となっているのではないでしょうか。

最後に

教室の静けさの中で、先生の話に耳を傾ける一方で、子供たちの心は異なる世界に飛び立ちます。手元の鉛筆がノートの端をすべり、小さなキャラクターがページごとに動き出す様子は、まさに魔法のようです。授業が終わるころには、そのキャラクターが躍動する姿が完成し、そのページをパラパラとめくる瞬間には、まるで一つの芸術作品を完成させた達成感が広がります。

しかし、これらの創造的な活動は、必ずしもいつも歓迎されるわけではありませんでした。時折、教師に注意され、作品を教壇で披露されることもありましたが、それでも子供たちの心の中では、自分だけの物語を描く喜びが優先されていたのです。教師たちも実はその創造活動の価値を理解しており、「次はもっと上手に描けると良いね」といった優しい助言をくれることもあったのです。

昭和時代のパラパラ漫画は、単なる気晴らしを超えた存在でした。それは、当時の技術的な制約の中で、自由奔放な発想を可能にする貴重な創造活動の一側面でした。現代では多機能なデジタルツールが普及していますが、紙と鉛筆だけで行う創作活動には、また違った価値と魅力があると言えます。そのような制約の中で育まれた創造性は、今もなお多くの人々の記憶に残っています。

コメント