昭和時代の「火遊びをするとおねしょする」という迷信は、子供に火の危険性を教えるための家庭教育の一環でした。科学的根拠はないものの、時代背景を反映した知恵が現代の安全教育に繋がっています。

1. 昭和の子供たちに信じられた迷信とは

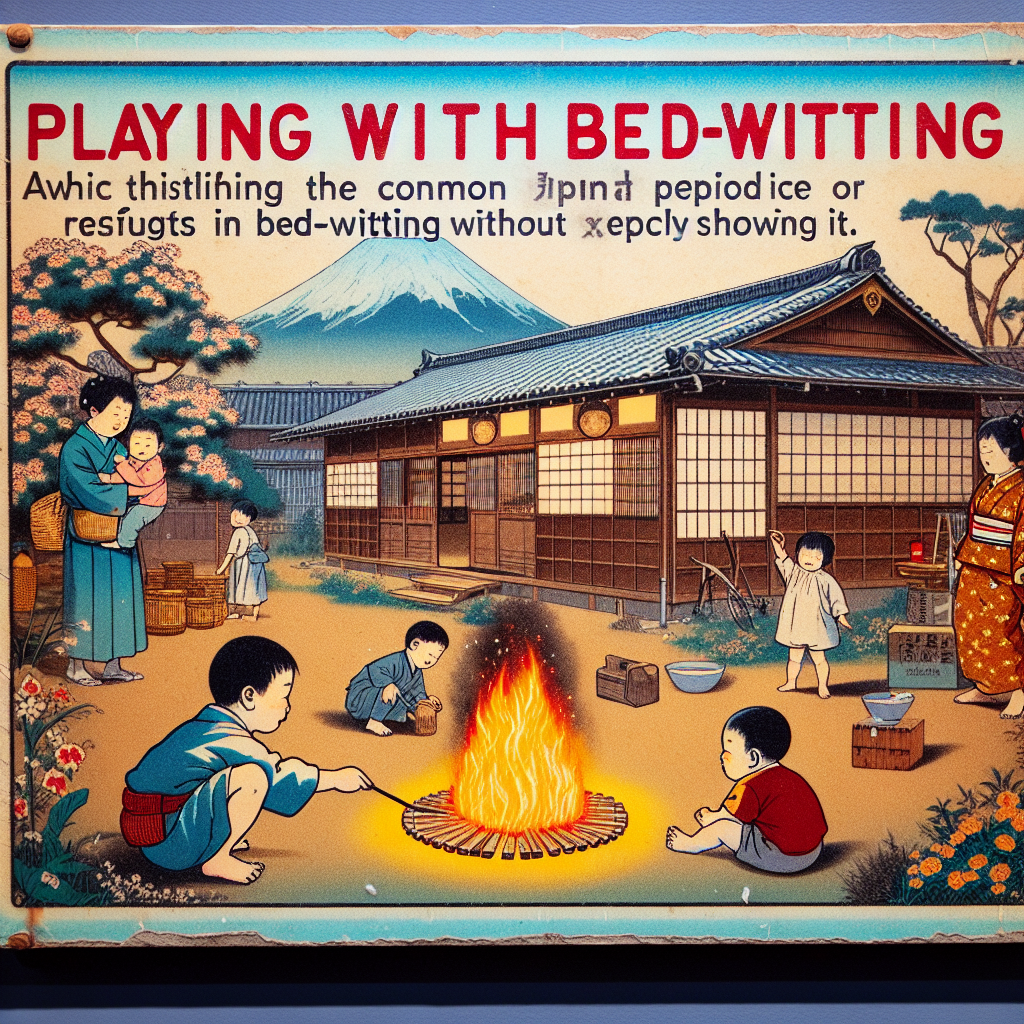

昭和時代に特に子供たちの間で広く知られていた迷信の一つに、「火遊びをするとおねしょする」というものがありました。この迷信は、子供が得意とする冒険心を抑制するために、親や祖父母がしつけの一環として用いていたものです。火は日常生活において非常に重要な存在であると同時に、取り扱い方を誤れば危険を伴うものです。そのため、この迷信は一種の警告ともなっていました。

背景にはいくつかの考え方もあります。火を扱うという行為は本能的に危険が伴うため、親たちは何らかの恐怖感を植え付ける必要を感じたのです。おねしょという事態は子供にとって大変恥ずかしいことですので、それを恐れとして利用することにより、火遊びを控えさせようとしたと言います。一方、おねしょと火の関連性については、科学的根拠に乏しいというのが現実です。とはいえ、当時の人々にとってこのような迷信は、親から子への大切な教訓として受け継がれていました。

昭和の時代において火は炊事や暖房といった生活の基本を支えるものでした。そのため、小さな時から火の扱いに対する教育は重視されていたのは理解に難しくありません。このような背景があったからこそ、「火遊びをするとおねしょをする」という迷信が根付いていったのです。しかし、時代が進むにつれて迷信の役割も変わりつつあります。現代においては防災意識や技術の進歩に伴い、より科学的な視点に基づく安全指導が行われるようになりました。

安全な道具や教育プログラムの発展により、昔のような迷信に頼る必要はなくなりましたが、これらの迷信は昭和の時代の家庭教育の一環として懐かしい思い出を呼び起こします。そして、古き良き時代の知恵として、現代の私たちにも何かしらの教訓を与えてくれることでしょう。

2. 迷信の背景と警告としての役割

昭和時代の家庭では、子供たちに対して「火遊びをするとおねしょする」という迷信が使われていました。

この言い伝えは、子供たちが火に興味を持つ時期に、危険を避けさせるためのしつけとして親や祖父母によって広く受け入れられていました。

火という存在は、生活に不可欠でありながら、その扱い方を誤ると大事故につながる可能性があるため、この迷信は一種の警告として機能していました。

この迷信には、いくつかの背景があります。

まず、火を使うこと自体が子供にとって非常に危険で、それを避けさせるために、子供自身が恐怖を感じる何かを設定する必要があったということがあります。

おねしょは子供にとって、避けたい恥ずかしい行為として認識されており、これを引き合いに出すことで、子供たちを感情的に制御し、火遊びを減らすことを目的としていました。

また、睡眠中に体温が上がることで、火とおねしょの関係を科学的に説明しようとする試みもありましたが、根拠はありません。

昭和時代、火は炊事や照明など生活のあらゆる面で欠かせないものであったため、その扱いについての教育は特に重要視されていました。

こうした状況から、火遊びを防ぐための迷信が生み出され、伝えられました。

しかし時代が進むにつれ、技術と防災教育が進化し、「危ないからやらないように」ではなく、「安全に扱う方法を学ぶ」ことへとシフトしています。

今では、マッチやライターを使わずとも安全に火を起こす道具が多数存在するため、迷信に頼る必要は薄れています。

それでも、迷信が果たした役割を無視することはできません。

これらの言い伝えは、単なる教育以上の価値を持ち、当時の家庭の知恵と温かさを象徴するものでした。

このような背景を考慮することで、昭和時代の家庭教育が今尚その魅力を失わずに人々に親しまれる理由を垣間見ることができるのです。

この言い伝えは、子供たちが火に興味を持つ時期に、危険を避けさせるためのしつけとして親や祖父母によって広く受け入れられていました。

火という存在は、生活に不可欠でありながら、その扱い方を誤ると大事故につながる可能性があるため、この迷信は一種の警告として機能していました。

この迷信には、いくつかの背景があります。

まず、火を使うこと自体が子供にとって非常に危険で、それを避けさせるために、子供自身が恐怖を感じる何かを設定する必要があったということがあります。

おねしょは子供にとって、避けたい恥ずかしい行為として認識されており、これを引き合いに出すことで、子供たちを感情的に制御し、火遊びを減らすことを目的としていました。

また、睡眠中に体温が上がることで、火とおねしょの関係を科学的に説明しようとする試みもありましたが、根拠はありません。

昭和時代、火は炊事や照明など生活のあらゆる面で欠かせないものであったため、その扱いについての教育は特に重要視されていました。

こうした状況から、火遊びを防ぐための迷信が生み出され、伝えられました。

しかし時代が進むにつれ、技術と防災教育が進化し、「危ないからやらないように」ではなく、「安全に扱う方法を学ぶ」ことへとシフトしています。

今では、マッチやライターを使わずとも安全に火を起こす道具が多数存在するため、迷信に頼る必要は薄れています。

それでも、迷信が果たした役割を無視することはできません。

これらの言い伝えは、単なる教育以上の価値を持ち、当時の家庭の知恵と温かさを象徴するものでした。

このような背景を考慮することで、昭和時代の家庭教育が今尚その魅力を失わずに人々に親しまれる理由を垣間見ることができるのです。

3. 昭和の火の役割と取り扱い教育

昭和時代の日本の家庭において、火は日常生活における重要な要素でした。

炊事や暖房、照明に至るまで、火は欠かせない存在だったため、その取り扱いは一つの生活技術として重視されました。

しかし、火の取り扱いには常に危険が伴うため、特に子供たちに対する教育が欠かせませんでした。

この時代の子供たちに広く信じられていた迷信の一つに、「火遊びをするとおねしょする」というものがあります。

この迷信は、火を扱う年齢になった子供たちに対して、火の危険性を伝えるために親や祖父母が使っていたものでした。

この迷信の背景には、火の危険性から子供を守るための戒めとしての意図がありました。

火を扱うことは興味深い反面、その誤った使い方が家事や事故に繋がる恐れがあります。

「おねしょ」という子供にとって屈辱的ともいえる出来事を引き合いに出すことで、子供たちの本能的な恐れを利用し、彼らが火遊びをしないようにする心理的な働きかけがありました。

このような迷信は、科学的な根拠がないとはいえ、当時の親にとって子供に火の恐ろしさを教える便利な手段だったのです。

昭和時代には、火遊びに関するこのような迷信が親から子供に広く伝承されていたのは、その教育の中で火の安全な取り

扱いが極めて重要視されていたからです。

こうした迷信は、火を使うこと自体を避けさせるためのもので、親の知恵が詰まったものでした。

しかし、技術が進化した現代においては、電化製品の普及や防災教育の充実を背景に、迷信に依ることなく安全について科学的な知識を基に教えることが主流となりました。

情報が限られていた時代においては、迷信が生活の知恵につながっていましたが、今ではその多くが失われつつあります。

それでも、昭和時代のこうした迷信は、当時の家庭教育や暮らしの知恵の一環として、親から子へと伝えられてきた背景を考えると、決して無駄ではない教育だったと言えるのかもしれません。

昭和の知恵と技術が今日の安全教育に続く道を作ったことを考えると、これらの伝承がただ懐かしい過去のものとしてではなく、現在の教育にどう生かされるかも考えていくべきでしょう。

炊事や暖房、照明に至るまで、火は欠かせない存在だったため、その取り扱いは一つの生活技術として重視されました。

しかし、火の取り扱いには常に危険が伴うため、特に子供たちに対する教育が欠かせませんでした。

この時代の子供たちに広く信じられていた迷信の一つに、「火遊びをするとおねしょする」というものがあります。

この迷信は、火を扱う年齢になった子供たちに対して、火の危険性を伝えるために親や祖父母が使っていたものでした。

この迷信の背景には、火の危険性から子供を守るための戒めとしての意図がありました。

火を扱うことは興味深い反面、その誤った使い方が家事や事故に繋がる恐れがあります。

「おねしょ」という子供にとって屈辱的ともいえる出来事を引き合いに出すことで、子供たちの本能的な恐れを利用し、彼らが火遊びをしないようにする心理的な働きかけがありました。

このような迷信は、科学的な根拠がないとはいえ、当時の親にとって子供に火の恐ろしさを教える便利な手段だったのです。

昭和時代には、火遊びに関するこのような迷信が親から子供に広く伝承されていたのは、その教育の中で火の安全な取り

扱いが極めて重要視されていたからです。

こうした迷信は、火を使うこと自体を避けさせるためのもので、親の知恵が詰まったものでした。

しかし、技術が進化した現代においては、電化製品の普及や防災教育の充実を背景に、迷信に依ることなく安全について科学的な知識を基に教えることが主流となりました。

情報が限られていた時代においては、迷信が生活の知恵につながっていましたが、今ではその多くが失われつつあります。

それでも、昭和時代のこうした迷信は、当時の家庭教育や暮らしの知恵の一環として、親から子へと伝えられてきた背景を考えると、決して無駄ではない教育だったと言えるのかもしれません。

昭和の知恵と技術が今日の安全教育に続く道を作ったことを考えると、これらの伝承がただ懐かしい過去のものとしてではなく、現在の教育にどう生かされるかも考えていくべきでしょう。

4. 迷信の消滅と現代の防災教育

技術と教育の進歩のおかげで、昔ながらの迷信の多くはその役割を終えつつあります。

特に、火遊びに関する迷信はその一例です。

昭和時代には、「火遊びをするとおねしょをする」という信じられた迷信が、多くの家庭で子供たちの火の取り扱いに対する警告として利用されていました。

しかし、現代においては科学的根拠に基づく教育が重視されるようになり、これらの迷信は次第に姿を消していく運命にあります。

現在では、防災教育の進展が著しく、火に対しての教育も大きく進歩しています。

火を避けるのではなく、安全に取り扱うための知識と技術を、子供たちに提供することが重要視されています。

例えば、安全なガジェットや装置が日々開発されており、これにより子供たちはより安心して火を扱うことができるようになりました。

このような技術的進歩は、子供たちに科学的な理解と安全操作の方法を学ぶ機会を提供し、防災教育における新しいスタンダードを築いています。

また、教育の現場では科学的根拠を伴った教育法が採用されています。

リスクとその対処法をしっかりと教え、実際の行動に結びつける教育が広がっています。

これにより、過去の迷信が無くなった今でも、子供たちは科学的知識を基盤に、安全に日常生活を送る力を養っています。

迷信が消滅しつつあるとはいえ、その名残がすっかり無くなったわけではありません。

むしろ、親や祖父母世代にとっては懐かしい話として子供たちに伝えられることもあり、それがまた新しい形での家庭教育の一環ともなっています。

昭和時代の家庭教育が持っていた温かさや知恵を、現代の科学的教育が引き継ぎつつあるのです。

火遊びの迷信が消えゆく過程は、教育と技術の進化を象徴する一つの事例として、多くの学びをもたらしています。

これからも、より科学的で安全な教育法が進化し、子供たちの安全を支えていくことでしょう。

特に、火遊びに関する迷信はその一例です。

昭和時代には、「火遊びをするとおねしょをする」という信じられた迷信が、多くの家庭で子供たちの火の取り扱いに対する警告として利用されていました。

しかし、現代においては科学的根拠に基づく教育が重視されるようになり、これらの迷信は次第に姿を消していく運命にあります。

現在では、防災教育の進展が著しく、火に対しての教育も大きく進歩しています。

火を避けるのではなく、安全に取り扱うための知識と技術を、子供たちに提供することが重要視されています。

例えば、安全なガジェットや装置が日々開発されており、これにより子供たちはより安心して火を扱うことができるようになりました。

このような技術的進歩は、子供たちに科学的な理解と安全操作の方法を学ぶ機会を提供し、防災教育における新しいスタンダードを築いています。

また、教育の現場では科学的根拠を伴った教育法が採用されています。

リスクとその対処法をしっかりと教え、実際の行動に結びつける教育が広がっています。

これにより、過去の迷信が無くなった今でも、子供たちは科学的知識を基盤に、安全に日常生活を送る力を養っています。

迷信が消滅しつつあるとはいえ、その名残がすっかり無くなったわけではありません。

むしろ、親や祖父母世代にとっては懐かしい話として子供たちに伝えられることもあり、それがまた新しい形での家庭教育の一環ともなっています。

昭和時代の家庭教育が持っていた温かさや知恵を、現代の科学的教育が引き継ぎつつあるのです。

火遊びの迷信が消えゆく過程は、教育と技術の進化を象徴する一つの事例として、多くの学びをもたらしています。

これからも、より科学的で安全な教育法が進化し、子供たちの安全を支えていくことでしょう。

5. 最後に

昭和時代の面影を映す風景のひとつとして、子供たちの間で広く知られていた多くの迷信が挙げられます。

その中でも特に目立ったものが、「火遊びをするとおねしょをする」という面白い教えでした。

この言葉は特に、火を扱うことに興味を持ち始めた幼い頃の子供たちに対して、警告とともに用いられました。

火は、日常生活において料理や暖房といった広範な分野で用いられる一方で、誤った使い方をすると危険が伴うという二面性を持っていました。

そのため、このような迷信はある意味で安全教育の一環として役立っていたのです。

おねしょという子供にとっての恥ずかしい体験を引き合いに出すことで、火遊びのリスクを感情的に制御しようとする意図が伺えます。

このような教えは一見すると非科学的ですが、昭和時代には家庭の中で尊重され続けました。

実際、おねしょと火遊びを結びつける科学的根拠は存在しませんが、迷信を介した教育が成り立っていた時代特有の背景が見て取れます。

時代が変わるにつれ、これらの迷信は徐々に失われつつあるといえます。

現代における防災教育は、「なぜ危険なのか」を教えるよりも、「どうすれば安全に使えるか」を伝える方向へとシフトしています。

そして、技術革新により開発された安全装置や道具が、それをサポートしています。

親たちが子供に語る懐かしい話の位置づけになりつつあるこの手の迷信ですが、昭和の家庭教育の温もりを伝える文化遺産として、受け継がれていくことが期待されています。

火遊びの迷信が果たしたその重要な役割を、新しい時代の教育と共に再評価する必要があると感じます。

昔の知恵と現代の科学的教育のバランスが取れた教えは、これからの世代を育む鍵となるでしょう。

その中でも特に目立ったものが、「火遊びをするとおねしょをする」という面白い教えでした。

この言葉は特に、火を扱うことに興味を持ち始めた幼い頃の子供たちに対して、警告とともに用いられました。

火は、日常生活において料理や暖房といった広範な分野で用いられる一方で、誤った使い方をすると危険が伴うという二面性を持っていました。

そのため、このような迷信はある意味で安全教育の一環として役立っていたのです。

おねしょという子供にとっての恥ずかしい体験を引き合いに出すことで、火遊びのリスクを感情的に制御しようとする意図が伺えます。

このような教えは一見すると非科学的ですが、昭和時代には家庭の中で尊重され続けました。

実際、おねしょと火遊びを結びつける科学的根拠は存在しませんが、迷信を介した教育が成り立っていた時代特有の背景が見て取れます。

時代が変わるにつれ、これらの迷信は徐々に失われつつあるといえます。

現代における防災教育は、「なぜ危険なのか」を教えるよりも、「どうすれば安全に使えるか」を伝える方向へとシフトしています。

そして、技術革新により開発された安全装置や道具が、それをサポートしています。

親たちが子供に語る懐かしい話の位置づけになりつつあるこの手の迷信ですが、昭和の家庭教育の温もりを伝える文化遺産として、受け継がれていくことが期待されています。

火遊びの迷信が果たしたその重要な役割を、新しい時代の教育と共に再評価する必要があると感じます。

昔の知恵と現代の科学的教育のバランスが取れた教えは、これからの世代を育む鍵となるでしょう。

コメント