1. 昭和の学校生活の象徴的なシーン

この時代の小学校では、特に日常の中に組み込まれた朝の健康観察が象徴的なシーンとされていました。

これは、毎朝の始まりを告げるものであり、子どもたちに一日の活力を注入する大切な時間でした。

教室では、担任の先生が生徒一人一人の名前を呼び、その応答として「はい!元気です!」と大きな声で返事をすることが求められました。

この返答は、ただ体調を確認するためだけではなく、元気さを周囲にアピールする役割も果たしていました。

この習慣は、まるで教室内で音楽を奏でるかのように毎日の生活の一部として機能していました。

規則正しいリズムのある挨拶は、子どもたちを眠りから目覚めさせ、これから始まる学びの一日に対するやる気を引き出しました。

さらに、このような日々の積み重ねが地域全体としての強いコミュニティの形成を助けていたのです。

地域の子ども全員が同じように「元気」の声を上げることで、生徒たちはお互いの健康を確認し合い、共に学校生活を楽しんでいるという連帯感が生まれました。

これが昭和ならではの温かなコミュニティ意識を育んでいたのです。

この体験は、日常生活の中で友達や教師との絆を深め、地域全体の絆を強固にする要因となっていました。

時代が移り変わり、現代の学校生活は大きく様変わりしました。

しかし、昭和の学校でのこのような思い出は、多くの人々にとって懐かしき共通の文化遺産として心に刻まれています。

これからも人々の間で語り継がれ、ノスタルジックな思い出や会話のきっかけになることでしょう。

2. 毎日の健康アピールとしての意味

特に、毎朝行われていた健康観察は、ただのルーチンではなく、多くの意味と効果が込められていました。

この時間は生徒全員が健康をアピールするための場であり、担任の先生は生徒一人一人の名前を呼んで声を掛け、体調を確認しました。

この時、全員が「はい!元気です!」と大きな声で返事をすることが通例で、健康であることを示す一種の儀式でもありました。

声を合わせて元気であることをアピールするこの習慣は、本来、生徒自身の心身の健全さを証明するものでした。

さらに、これがクラスメート同士の絆を強め、一体感を育むきっかけにもなりました。

元気いっぱいの返事は、教室にリズムを生み出し、日常生活の中に音楽のような一部として浸透していきました。

それはただの声のやりとりではなく、心の底から「元気であること」を確認し合う大切な瞬間でもあったのです。

現代ではあまり見られなくなったこの習慣ですが、その背景にある思いやりや思い出は、多くの昭和世代の心に深く刻まれており、インターネットなどを介して今も懐かしみながら語り継がれています。

時間が経ても色褪せないこの昭和の風景は、いつまでも私たちが大切にしたい心の故郷でもあるのでしょう。

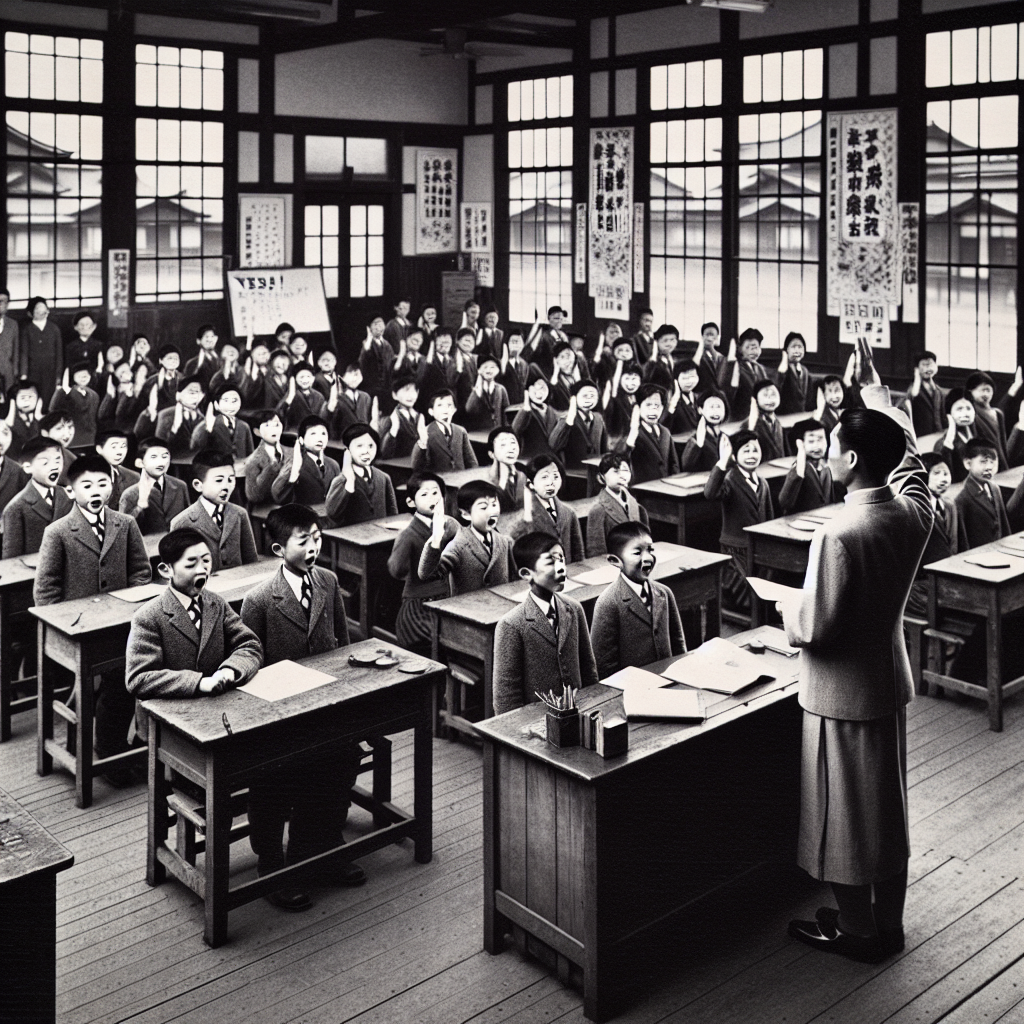

3. 教室のBGMとしての朝の健康観察

元気な返事は、自分自身の健康を周囲にアピールするためだけでなく、一日を元気に始めるための合図でもありました。このように、毎朝一同に「元気」を確認し合うことが、学校生活の中でのリズムを作っていたのです。そのリズム感は、まるで音楽のように心地よく、心を引き締める役割を持っていたのでしょう。

また、この行事は生徒同士の絆を強める一因ともなっていました。皆で声を揃えて元気を確認し合うことで、自然と連帯感が生まれます。昭和の小学校の教室での日課としての健康観察は、単なる日常の一コマではなく、生徒たちの心の中に深く刻まれる思い出だったのかもしれません。当時の生徒たちにとって、これは単に朝のルーチンではなく、「今日も一日頑張ろう」という気持ちを共有する貴重な時間だったのです。

4. 昭和の思い出が世代を超えて

特に昭和の学校生活は、元気いっぱいの子どもたちとそれを支える先生方

の姿が印象的でした。

その中でも、毎朝の「健康観察」は、子どもたちの元気の良さを象徴する光景として今でも語り継がれています。

この「健康観察」が持つ魅力は、朝の教室での一体感にあります。

先生が生徒の名前を一人一人呼び、体調を尋ねると、教室全体に響くような元気な「はい!元気です!」の声が返ってきます。

これが昭和の学校での朝の始まりであり、毎日の健康の証でもありました。

こうした習慣は、ただの健康チェックを超えて、心の準備運動とも言えるものでした。

さらに、この元気な掛け合いは、生徒たちにとって一種のリズムを生み出し、朝の目覚めを促進しました。

教室全体が一つの楽器のように、ハーモニーを奏でる瞬間。

それはまた、みんなが同じ空間を共有することの楽しさや安心感を生徒たちに与えてくれるものでした。

こうした体験を通じて、生徒たちは教室というコミュニティの中での連帯感を育んできたのです。

昭和の思い出は、インターネットの普及によってさらに世代を超えて共有されるようになりました。

特に当時を知らない若い世代が、こうした思い出に触れることで、ノスタルジックな会話が生まれ、新しい世代間の交流が生まれます。

インターネットというツールは、時を超えたコミュニケーションを可能にし、昭和の文化や習慣を次の世代に伝える橋渡し役を果たしています。

このような昭和の思い出話は、時にはとてもシンプルで、しかしながら心を温める大切な要素を持ち、現代においても大切にされるべきものです。

過去の文化を振り返り、それを通じて新たな繋がりを与えてくれる昭和の話題は、これからも世代を超えて語り継がれていくことでしょう。

どんなに時代が変わっても、この懐かしい風景や当時のスピリットは、私たちの心に生き続けます。

5. まとめ

この習慣は、担任の先生が一人ひとりの名前を呼び、体調を尋ねることで始まります。生徒たちは全員が元気な声で答え、健康であることを皆でアピールします。これは、心身の健康を確認するだけでなく、眠気を吹き飛ばし、これから始まる一日を明るく迎えるための儀式でもありました。その響きは、教室の毎日のBGMのように自然と溶け込み、生徒たちの心を引き締め、団結力を高める効果がありました。

さらに、この「朝の健康観察」を通じて育まれたのは、昭和特有のコミュニティ感です。全員が声を合わせて「元気」と答えることは、個人の健康確認を超えて、仲間との連帯感を深める機会でした。この慣習は、生徒間だけでなく、地域全体のコミュニティ意識を高める効果もありました。

時代が進む中で、こうした昭和の小学校の日常は現代とは異なったものになりましたが、多くの大人たちはその思い出を心の中に大切にしています。「昭和のあるある」はノスタルジックな話題として、世代を超えて語り継がれ、若い世代にも新たなインスピレーションを与えるのです。そして、昭和の時代を代表するこの習慣から得られる現代への示唆は、生活における規律や共同体の絆の大切さを教えてくれます。

コメント