1. 昭和の地域コミュニティと野良猫たち

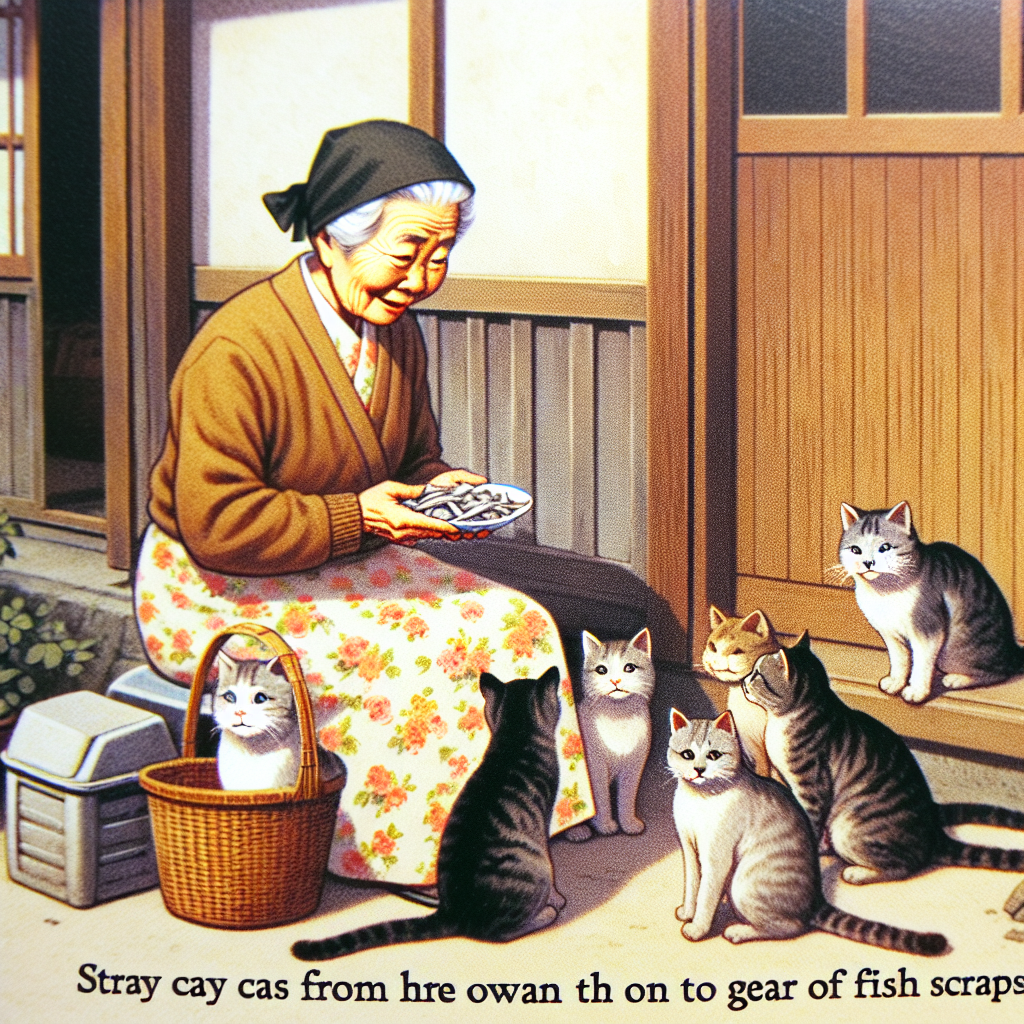

特にお年寄り、特におばあちゃんたちと野良猫との関係は心温まるものでした。日々の散歩や朝の縁側での一時に、多くのおばあちゃんたちは自然と猫たちに囲まれていました。見知らぬ猫たちであっても、おばあちゃんたちは彼らを家族の一員のように接し、魚の切れ端や残ったパンを与え、彼らの空腹を満たしていました。

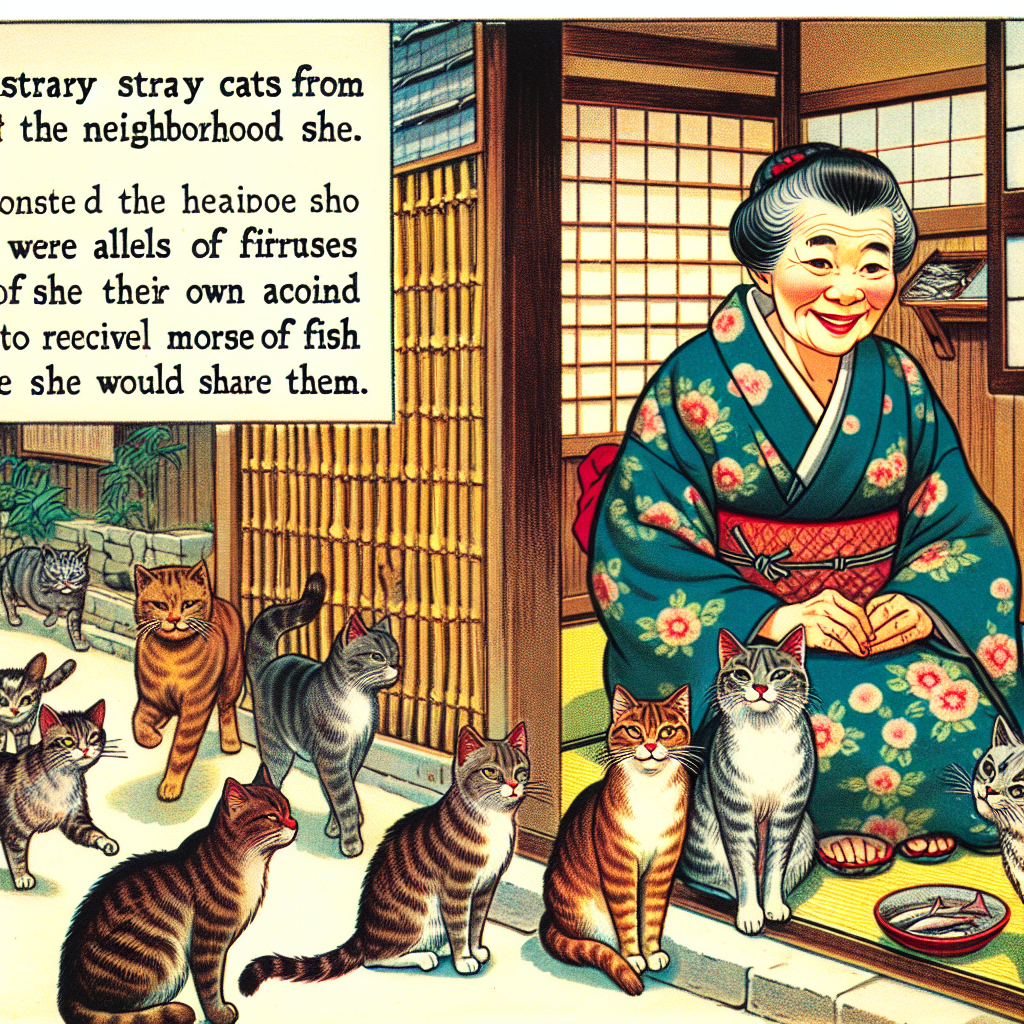

住宅事情により、猫たちが家に入り込むことも珍しくなく、多くのおばあちゃんたちは彼らへの心配りを怠らず、日常的に交流を持つことで、猫たちと信頼関係を築いていました。このようにして、猫たちは直接的なつながりがなくとも、地域コミュニティの一員として受け入れられていたのです。

特に印象深いのは、猫たちが特定の名前を持つことがほとんどなかったにもかかわらず、人々や猫が心を通わせていたということです。「ミケ」や「タマ」といった一般的な名前や、「にゃーちゃん」といった適当な呼び名で呼び掛けられた猫たちは、実際には何種類もの名前で親しまれていました。それでもなお、おばあちゃんたちは猫たちの存在を自然に受け入れ、猫たちもそこにある優しい環境を享受していました。

現代では失われつつあるこうしたコミュニティの温かさと優しさは、昭和の地域社会が持つ特有の魅力でもあります。おばあちゃんと野良猫の物語は、言葉を介さない信頼と心の通い合いを象徴するものであり、今も多くの人々の記憶に深く刻まれています。

2. 野良猫とおばあちゃんの温かな交流

それは近所の街角、公園、そして時には誰かの家の庭先で目にすることができた野良猫との交流です。

当時、野良猫は日常生活の中で非常に馴染み深い存在でした。

特にお年寄りたちとの間に、不思議なほど親しい関係が築かれていました。

中でも印象的なのが、おばあちゃんたちと野良猫との心温まる交流です。

おばあちゃんたちは、日々の日課である朝の散歩や縁側でのひとときを楽しむ中で、気がつけば周りには野良猫たちが寄り添ってくるという光景がよく見られたのです。

そしてそれらの猫たちは、特に家族や親戚ではないにもかかわらず、あたかも家族の一員であるかのように、おばあちゃんたちの生活の一部として受け入れられていました。

日本の住宅事情を考えると、当時の家々には決して厳密な境界があるわけではなく、野良猫がフラリと入り込んでくることは珍しいことではありませんでした。

そんな自然の流れの中で、猫たちはしばしばおばあちゃんたちの家に遊びに来ることがありました。

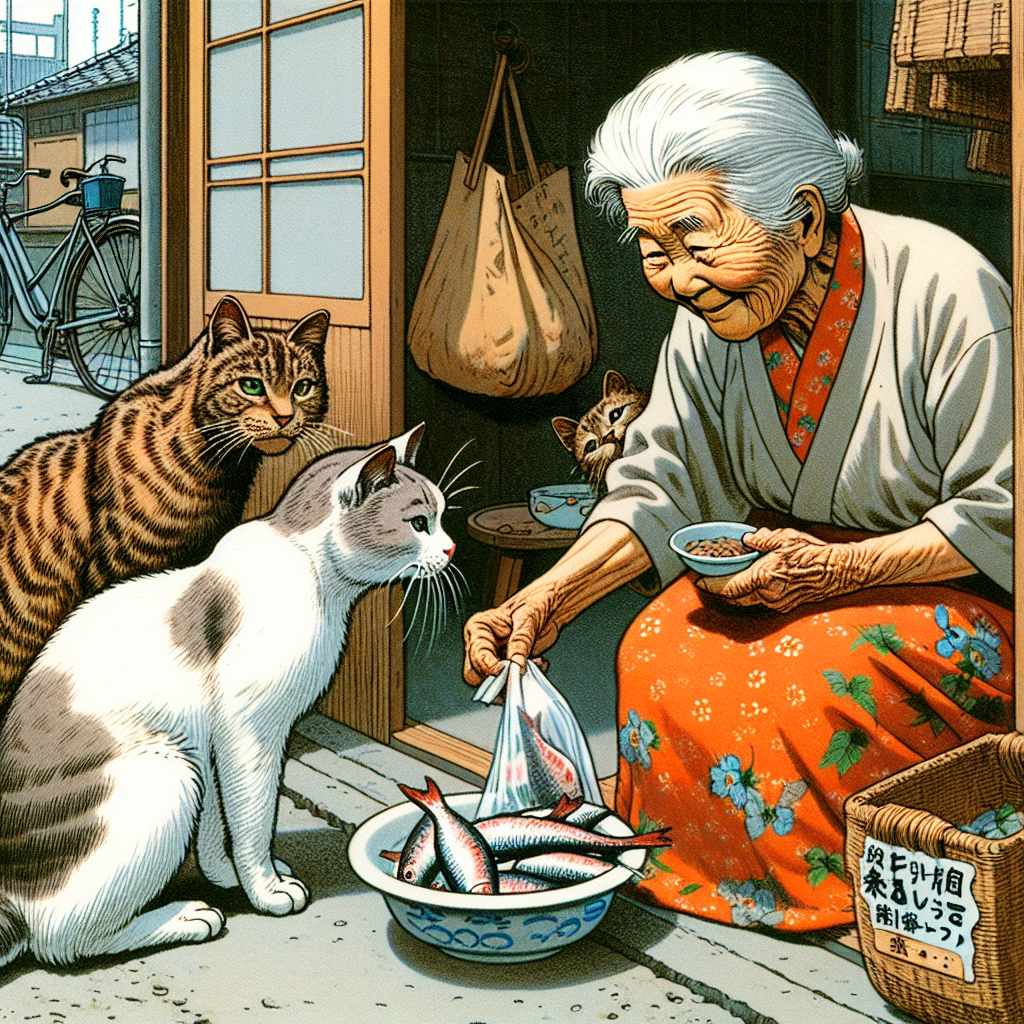

おばあちゃんたちもまた、その訪問を受け入れ、しばしば魚の切れ端や残ったパンを用意して、猫たちに食事を提供することが日常的に行われていました。

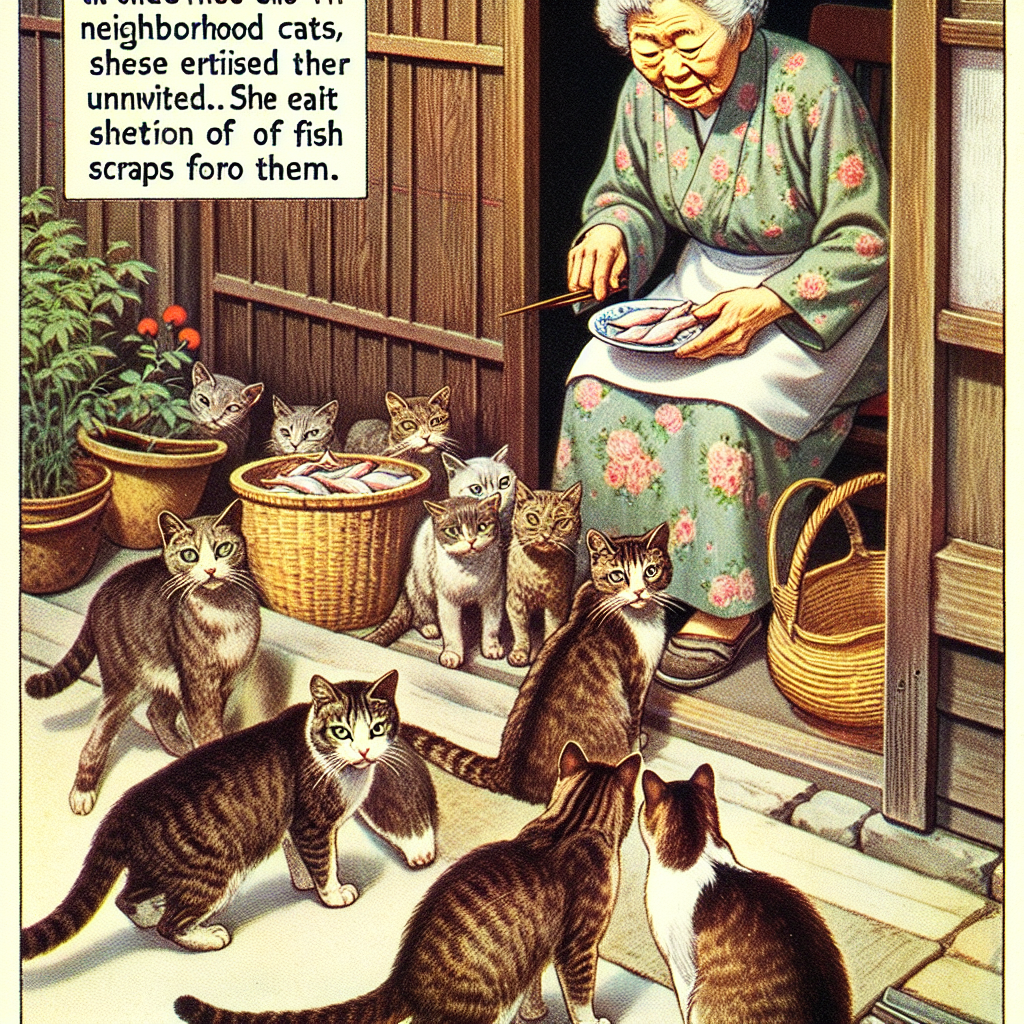

興味深いことに、これらの野良猫には特定の名前がついているわけではなく、多くの場合、「ミケ」「タマ」「にゃーちゃん」といった適当な名前で呼ばれることが一般的でした。

時には、同じ猫に対して複数の名前があるというケースも珍しくありませんでした。

それにも関わらず、おばあちゃんたちと猫たちはお互いの存在を自然に認識し合っており、たとえ名前がなくても心が通い合っていたのです。

このような光景は、昭和という時代背景だからこそ見られた心温まる風習であり、現代では少しずつ失われつつあります。

しかし、野良猫とおばあちゃんの関係は、その象徴となる温かい優しさと理解の心を持っており、言葉を超えた安心感と信頼感が日々の中で静かに培われていたのでしょう。

この昭和のエピソードは、時代を超えて今も多くの人々の心に深く残り続けています。

3. 日本の住宅と猫たちの自由な出入り

庭と道、家と外との境界が緩やかで、猫たちは自由にその境を越えてくることができました。

このような住宅環境は、猫たちが人々の生活の中に自然に溶け込んでいく背景を提供していました。

特に、縁側や庭先は猫たちの絶好の居場所となり、人々、特におばあちゃんたちにとっても、猫たちとの交流の場となりました。

猫たちは時折、人知れず庭や縁側にやってきては、そこでしばしばのんびりと日向ぼっこをしていました。

おばあちゃんたちは、そんな猫たちの存在を敏感に感じ取り、彼らのために食べ物をそっと用意することがよくありました。

日常の中のこのちょっとした心遣いが、猫たちとの絆を深めていく要因となっていたのです。

実際、特に障害もなく猫たちが室内に入ってくることも珍しくなく、おばあちゃんたちはその度に少しの魚やパンを分け与えていました。

その光景は、まるで猫たちが家族の一員であるかのようで、多くの場合、おばあちゃんたちは「ミケ」や「タマ」といった愛称で猫たちを呼んでいました。

それぞれの猫に愛着を持ち、それぞれとの物語を紡ぐ姿は、昭和の温かくも強い地域コミュニティの象徴でもあったのです。このような風景は、今ではわずかに失われつつありますが、昭和時代の日本では、猫たちとのこうした交流が心に深く残る思い出となり、今なお語り継がれています。

4. 彼らの名付け文化

名前が曖昧であることは、決して猫たちへの愛情が不足しているわけではありませんでした。それどころか、名前にこだわらないからこそ、彼らは日常の中で特別な存在として自然に心を通わせ合っていたのです。名前が何であろうと、おばあちゃんたちは猫の個性を大切にし、その都度一番しっくりくる名前で呼び、その愛称の響きに愛情を込めていました。

名付けにおいて一番大切だったのは、その呼び名を通じてお互いの存在を認識し、交流を続けることだったのでしょう。名前は単なる記号ではなく、互いの心をつなぐ媒介の一部であり、その絆を深めるものだったのです。おばあちゃんたちの呼び名によって、猫たちは夕暮れや朝の空気の中でその声に引き寄せられ、集まり、心の底から打ち解けた関係がゆっくりと築かれていきました。それこそが、彼らの名付け文化の真髄であり、今でも語り継がれる温かいメモリーです。

5. まとめ

おばあちゃんたちは日々の生活の中で何気ない瞬間に野良猫たちと触れ合うことができました。自宅の縁側で朝のひとときを過ごす際や、周囲を散歩する際に、ふと気付くと猫たちに自然と囲まれていることが多かったのです。それは、まるで彼らが家族の一部であるかのような風景であり、猫たちは家族や親戚ではないのに、生活の一部として受け入れられていました。

昭和の住宅事情から、猫たちは自由に軒先に入り込むことができ、その動きを察知するおばあちゃんたちは、猫たちのために食事を用意する習慣がありました。例えば、魚の切れ端や残り物のパンなどを彼らに分け与えることも普通のことでした。しかし、面白いことに、これらの猫たちには特定の名前はなく、時には「ミケ」や「タマ」といった適当な名前で呼ばれることもありました。それでもおばあちゃんたちと猫たちの間には言葉を超えた理解と信頼が育まれていました。

このような風景は、昭和という時代、地域のつながりが強かったからこそ生まれたものであり、現代では少しずつ失われつつあります。しかし、野良猫とおばあちゃんの物語は、優しさと思いやりの象徴として、現代でも私たちの心に深く刻まれています。この静かな理解と信頼の物語は、時代を超えて今もなお、多くの人々の心の中に暖かい記憶として残り続けています。

コメント