1. 昭和時代の親戚の集まりとは

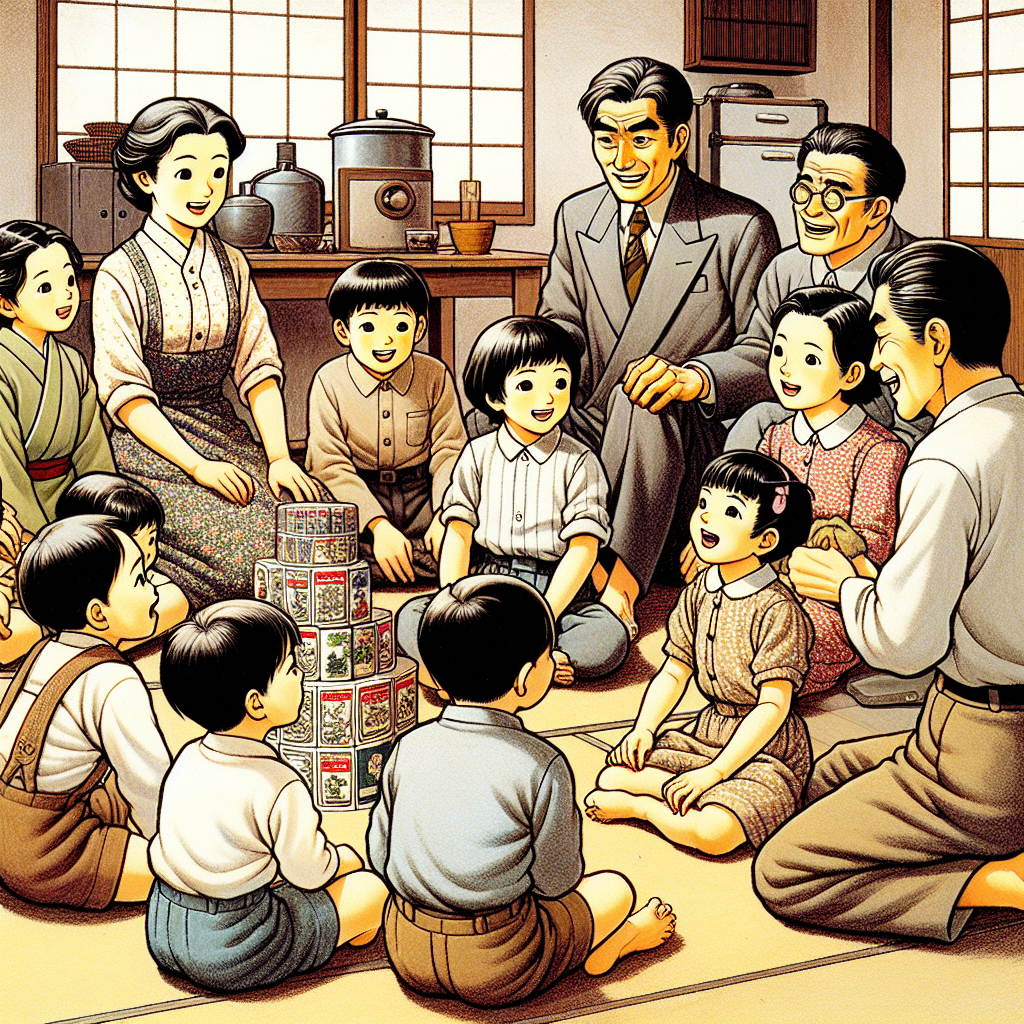

親戚の集まりは特に夏やお正月に多く開催され、大人たちはまるで祭りのように会話を楽しみました。子どもたちはその会話に耳を傾けながら、多くを吸収していきました。大人たちの世間話や日常の出来事、時には深刻な政治議論に至るまで、様々な話題が飛び交いました。これによって、子どもたちは大人の社会を感じ取ることができたのです。

さらに、これらの集まりは家族としての絆を深めるための重要な機会でもありました。親戚同士の何気ないユーモアや会話を通じて、家族の温もりを感じ取ることができました。昭和時代の親戚の集まりは、現代における個々の生活とは対照的に、互いの距離感を縮める場でもありました。それは単なる集まりではなく、家族の大切さを再確認し、心の糧を得る場であったのです。こうした機会を通じて、次第に大人の階段を昇っていく子どもたちは、家族の絆をその身に感じながら成長していったのでした。

2. 子どもたちの挑戦、親戚の関係性を知る

子どもたちが特に困惑するのが、いわゆる「いとこ」という言葉の持つ曖昧さです。同世代であれば友達感覚で付き合うことができても、その裏には「お父さんの兄の嫁のお姉さんの子ども」というような複雑な関係性が隠れていることがあります。このような状況に遭遇するたびに、子どもたちの頭には小さな試練が積み重なり、その都度成長の一環として役立っていました。

さらに、昭和の時代には親戚同士のジョークや微妙なニュアンスの会話から、その関係性を理解する手がかりを得ることができたことも見逃せません。子どもたちは、こうした会話の中で人間関係の機微を学び、また家庭の事情についても自然と身につけていきました。

特に夏やお正月の時期には、親戚が一同に集まり、子どもたちは見るもの聞くものすべてが学びの材料となっていったのです。大人たちが語り合うさまざまなテーマに耳を傾けることで、子どもたちは家庭と親戚の絆の大切さを少しずつ理解し始めていたのかもしれません。このような昭和の親戚の集まりは、現代における家族の在り方に一石を投じる意味も含まれていたのではないでしょうか。

3. 夏と正月の特別な集まり

親戚が集まると、子どもたちは様々な大人の会話を耳にします。世間話から政治まで、多岐にわたる話題が飛び交い、その中で段々と社会を知り、人間関係の重要性を学んでいくのです。また、この集まりで親戚同士の立場や関係性を学ぶことも大きな役割を果たしていました。時には、大人の話を興味津々に聞くことで、新たな価値観を吸収し、大人になるための準備を進めていったのです。

親戚の集まりといえば、「叔父さんの妹の子供」といったような複雑な親戚関係を共に学ぶ機会でもありました。たとえ頭を悩ませることであっても、そうした経験が家族の絆を深める一助となっていたのではないかと思われます。また、大人たちの冗談や微妙なやり取りが面白おかしく展開される中で、子どもたちは人間関係の機微を敏感に感じ取るのです。

さらに、これらの集まりは単なるイベントではなく、家族の中核として子どもたちが成長していく光景でもあります。親戚同士の褒め合いや、時に交わされる皮肉などを通じて、子どもたちは大人になる過程で必要な社会性を身に付けていったのです。このように、夏や正月の集まりを通じて、家族の絆はより一層強固なものとなり、一人ひとりが大切な役割を果たしていました。結局のところ、昭和の親戚の集まりは、単なる親睦の場に留まらず、家族の絆を再確認し、子どもたちが次世代へと受け継いでいくための大切な場だったのです。

4. ジョークや皮肉から感じる親戚間の序列

昭和時代の夏やお正月の親戚の集まりは、大人たちの絆がより深く感じられる機会でもありました。家族が一堂に会し、世間話や家庭の事情、時には政治まで、あらゆる話題が飛び交い、その中に漂うジョークや皮肉は、単なる笑いや軽い冗談ではなく、時にはその場の雰囲気を和らげたり、または関係性を示唆するための一つの手段となることもありました。こうした言葉の端々から、子どもたちは大人の築いた関係性や社会の仕組みを学び取っていたのです。

現代における親戚の集まりとは異なり、昭和のそれは一つの村社会の縮図のようで、家族としての距離感が非常に近いものでした。子どもたちはこの環境の中で、時に戸惑いながらも大人の社会を垣間見る体験をし、家族というものが持つ絆の強さに触れていきました。ジョークや皮肉から見える序列は、子どもたちに単なる関係以上の親戚同士の絆の大切さを教え、彼らはそれを通して成長していったのです。

5. まとめ

大人たちが語らう頃、子どもたちはその背後で大人の世界に足を踏み入れる貴重な時間を過ごしていました。

しかし、それはしばしば親戚間の複雑な序列を覚えるという、小さな試練を伴うものでした。

幼い彼らにとって、親戚の関係性を理解することは、時に困難を極めました。

「お父さんの兄の嫁のお姉さんの子ども」という数段に及ぶ親戚関係を覚えることがどれほどの挑戦であったかは、想像に難くありません。

そんな中、親戚の集まりは家族が一堂に会する大切な機会でした。

夏やお正月に催される宴会は、単に楽しいだけでなく、子どもたちにとって新しい人間関係や情報を学ぶための大切な場として機能していました。

大人たちが世間話から私事まで語り合う様子を捉えながら、子どもたちは知らず知らずのうちに人間関係の色々や会話の文脈を学び取っていたのです。

そして、その過程で親戚間の微妙なやりとりや冗談混じりの会話から、彼らは社会の序列や家庭内の人間関係を徐々に理解し始めます。

昭和の親戚集まりは、現代に比べ距離感がより近く、家族間の絆を一層感じやすい場所であったに違いありません。

そのため、このような集まりを経験することで、子どもたちは家族という存在の重要性を実感し、成長のステップを踏み出していたのだと思います。

親戚同士の繋がりの背後にある絆を知ることで、家族の絆の大切さを体感していたのかもしれません。

コメント