1. 昭和時代の大所帯の親戚集まりの特徴

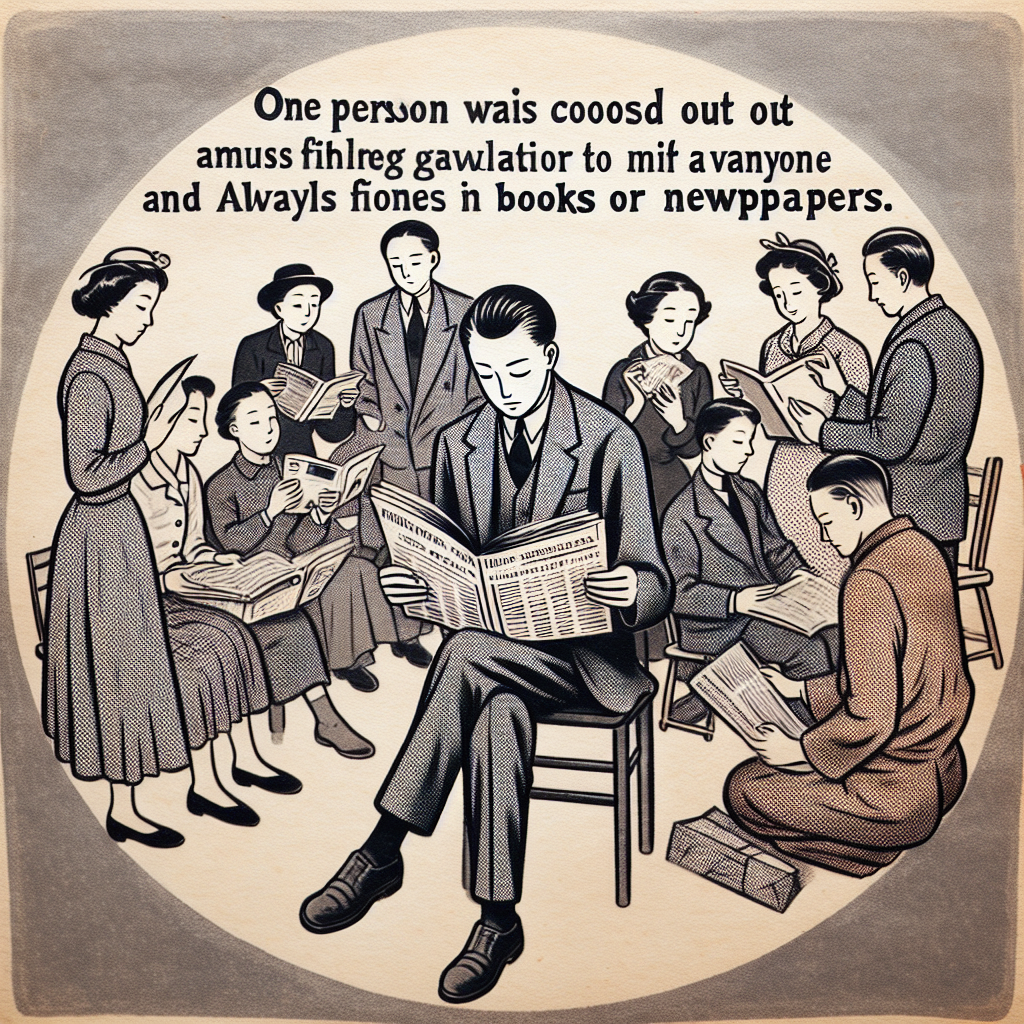

親戚集まりの中で、多くの人々は顔をあわせ近況を話し合ったり、笑い声が絶えない時間を過ごしますが、「浮く人」はその一方でまるで別の世界にいるようです。たとえば、皆が和気あいあいと談笑する中で、「浮く人」は静かに一角に座り込み、本や新聞に夢中になります。それはまるで昭和の文士のような風情であり、その孤高の姿勢からは彼ら自身のペースで他人とコミュニケーションを図っていることが伝わってきます。

この「浮く人」は存在感が際立っているにもかかわらず、会話を避けるため、親戚間で「誰の親戚だったのかしら」と興味を引く対象になりがちです。不思議なことに、そのミステリアスな雰囲気が周囲の人々の興味をそそり、まるで人々に『その人自身について何も分からないからこそ知りたくなる』という思いを抱かせます。それゆえにその人物がいることで、コミュニケーションが活性化されるという逆説的な現象も生まれます。

こういった特異な要素がひとつの風景となり、昭和の親戚集まりにおける一つの文化と化していました。当時は、個々の異なるリズムを尊重しながら調和していくのが一般的で、人々はお互いのペースを意識しながらも、心地よい距離感で接していたのです。このような時代背景には、個の独自性を尊重する昭和ならではの大らかな精神が流れており、それが集まりの中で「浮く人」を含めた多様な人々が穏やかに共存することを可能にしていました。昭和の親戚集まりは、こうした「浮く人」を通じて、にぎやかさの中に静謐さを秘めた、独特の魅力を形成していたと言えるでしょう。

2. 浮く人の典型的な行動

このような場では、時折「浮く人」と呼ばれる人が存在しました。

彼らの行動は一見すると他者から孤立しているように見えますが、その存在は場の雰囲気に独自のバランスをもたらしていました。

浮く人の代表的な行動の一つは、「誰とも話さずに本や新聞を読む」ことです。

周りがどれだけ賑やかで会話に花を咲かせていても、彼らはまるで異なる時間と空間にいるかのように、静かに一角で読書を楽しんでいます。

昭和の文士を彷彿とさせるようなその姿は、周囲からの賑やかさを遮断し、自らの世界に没頭します。

それは決して周りに興味がないというわけではなく、むしろ自分のペースを崩さずにいることで、他者に対する配慮を示しているようにも見受けられます。

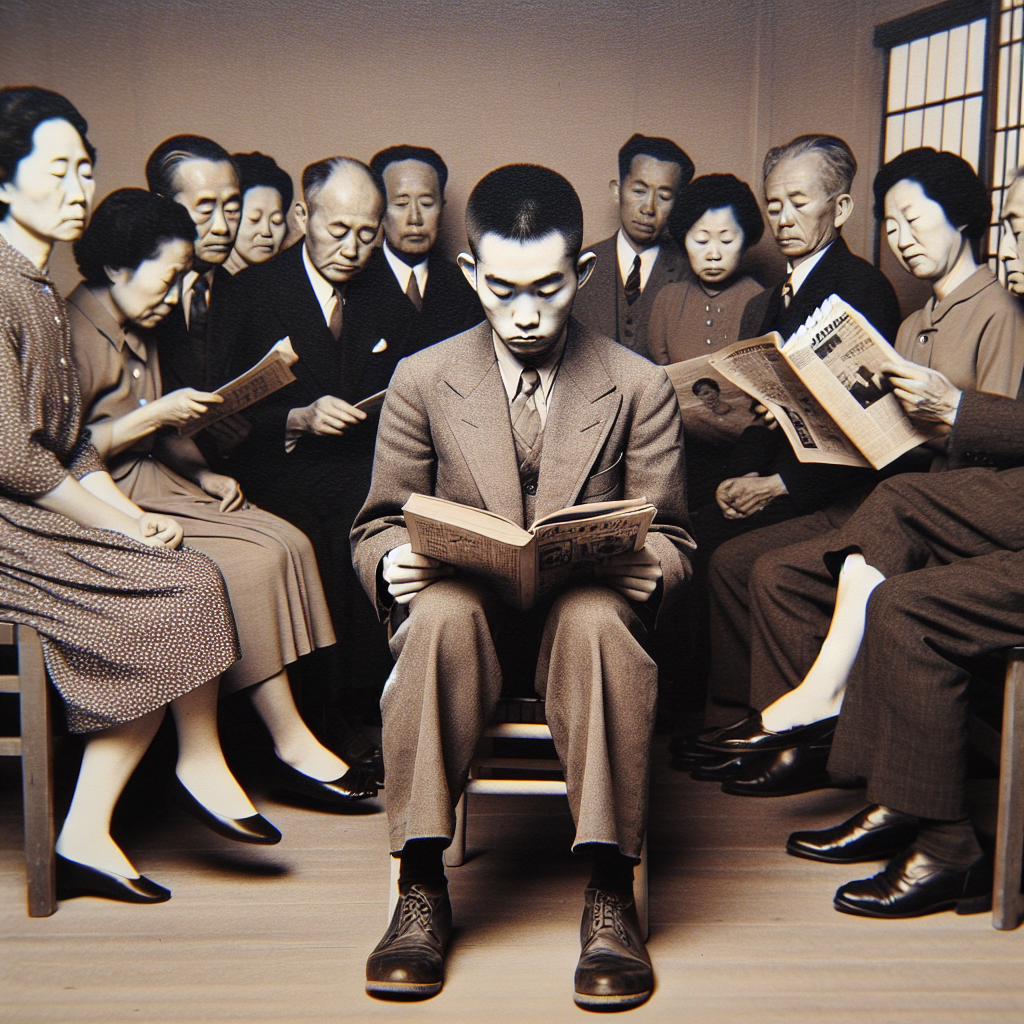

さらに、浮く人はその場において「存在感はあるが、交流はしていない」という独特の位置を占めています。

そのため、彼らがいることで親戚の集まりが一種の均衡を保ち、不思議な和やかさが生まれることも少なくありません。

多くの場合、浮く人がどこの親戚なのか判別できないというエピソードも多く、そうしたミステリアスな魅力が周囲の会話の種となることもしばしばです。

3. 存在感があるのに交流ゼロの不思議

彼らは、通常の会話と笑い声が飛び交う中、静かにその場の片隅に佇んでいたものです。

多くの場合、彼らの手には本や新聞が握られていて、まるでその中の世界に逸脱してしまったかのように見えました。

活気に溢れる周囲の雰囲気には一切関係なく、完全に自分だけの時間を享受しているその姿には、どこかしら憧れさえ感じるものです。

興味深いのは、彼らが「存在感があるのに、交流ゼロ」という点です。

他の親戚たちが盛んに会話や交流を重ねている中で、まるで独自のリズムでその場の空気感を変えてしまいます。

彼らがいることで、一種の安定感が生み出されることもあります。

しかし、意外にも直接の会話や交流は皆無であり、その点もまた、彼らの不思議な魅力に拍車をかけているのです。

一見すると無関心に見える彼らが、実際にはこの集まりの一部として自然に溶け込んでいるのは興味深いことです。

他の親戚と顔を合わせる機会が少ないためか、他の人々が「一体どこの親戚なのだろう」と不思議がることもあります。

しかしこのような謎めいた存在感こそが、彼らの持つ最大の魅力でもあります。

その無垢な孤高の姿勢は、集合体の中にあっても自分自身を見失うことなく、むしろ独特の知性と気配りを醸し出しています。

昭和という時代背景の中では、このようなタイプの人々が自然と受け入れられ、それぞれが個としての存在を尊重されていたのかもしれません。

この風景はまさに、昭和時代の人々が大切にしていた個と集団の共存を物語る一場面と言えるでしょう。

4. ミステリアスであることが魅力になる理由

その中でも特に印象的なのが、「浮く人」と呼ばれる個性的な人物です。

この「浮く人」が持つ特有の魅力には、視覚的な存在感と目に見えないミステリアスさがありました。

例えば、彼らは一般的に人々と談笑することは少なく、むしろ一人で静かに本や新聞を開き、その中に没頭する姿が目立ちました。

これは昭和の文士さながらの風貌を呈し、周囲の喧騒からは距離を置いた、異次元のような空気を醸し出します。

彼らのような人物がいることで、親戚の集まりには独特のバランスが生まれます。

それは一種の「存在感のある混沌」ですが、その中にあっても直接の交流を避ける彼らの姿勢は、興味深い均衡点を形成します。

そして、しばしばこうした人々は、親戚たちの間で「いったい誰の親戚なのか」といった話題を引き起こすことがあります。

普段あまり顔を合わせない相手であることが、そのミステリアスな存在感を一層際立たせ、周囲の興味を惹きつけるのです。

このミステリーこそが彼らの魅力の一部であり、彼らの存在が親戚の集まりをより一層豊かなものにしていたのでしょう。

昭和の親戚集まりにおける「浮く人」の姿勢や存在感は、否定されるものでなく、むしろ大らかな和の精神の表れとして、コミュニティに心地よく馴染んでいたのかもしれません。

こうした人物がもたらす独特の風景は、個性が尊重される時代の証であり、そのミステリアスな魅力がいつまでも語り継がれているのです。

5. まとめ

「浮く人」は決して周囲との交流を図らないものの、その存在自体が親戚集まりの中での不思議な均衡を生み出していました。興味深いのは、彼らの存在があたかも無声映画のようにその場の雰囲気を形作っていたこと。彼らがいることで、親戚の集まり自体が一段と豊かな風景を持ち、個性豊かな人間模様を形成していたのです。

浮く人の話題で頻出するのは、「一体どこの誰なんだ?」という疑問です。大勢の親戚が集まる中で顔を知らない者同士、謎めいた異邦人のように存在する彼らは、それだけでミステリアスな魅力を増します。まさに、存在を超えた一種の尊重が生み出す雰囲気がそこにはありました。

こうした「浮く人」は、昭和の時代の大所帯親戚の集まりにおいて、特異な存在としてそこに溶け込み、ある種の形而上的な存在感を放っていたと言えるでしょう。完全な静寂と孤立の中にあっても、彼らの背中には昭和の豊かさと個性の共存が確かに宿っていたのです。

コメント