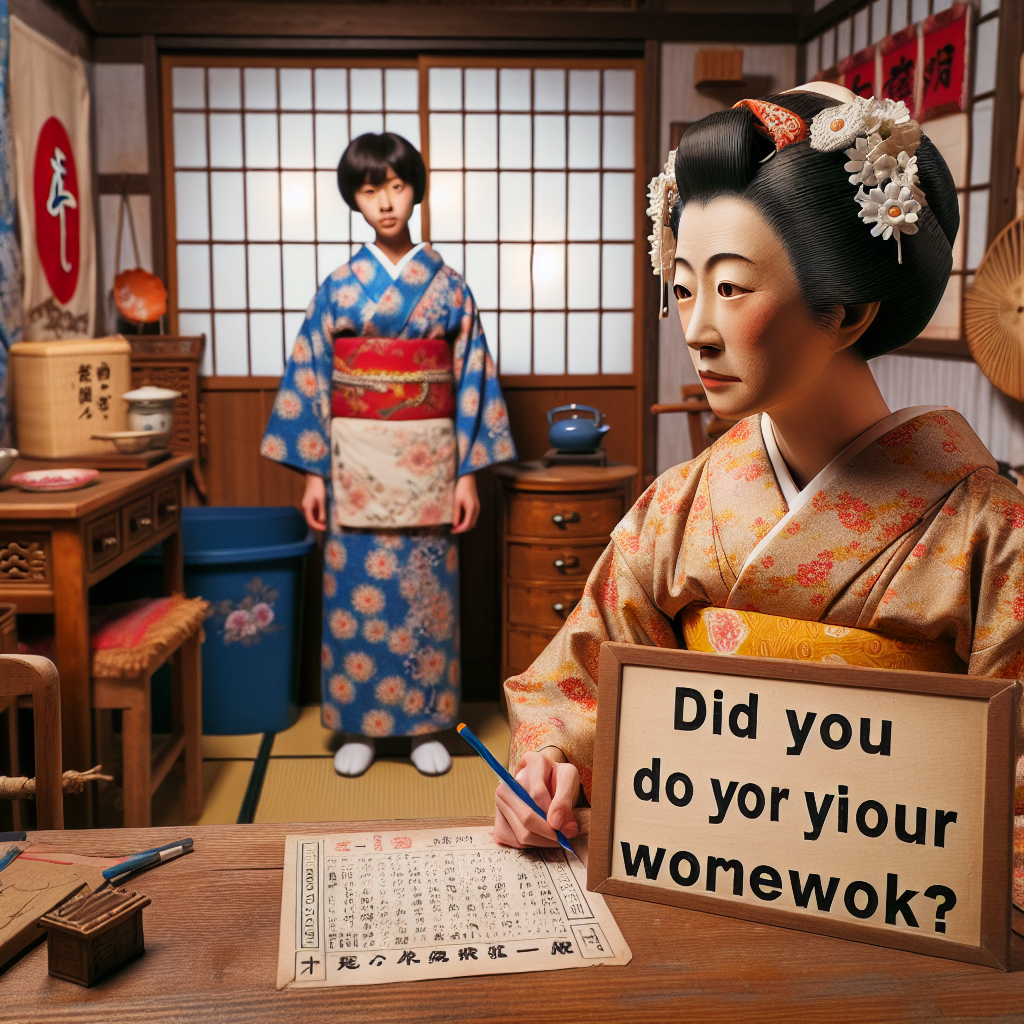

昭和時代の「宿題やったの?」は、親の愛と教育心を表した言葉。家庭学習の重要性を通じて親子の絆を深め、将来を見据えたサポートの象徴となっていた。

1. 昭和時代の“宿題やったの?”の背景

昭和時代、多くの日本の家庭で交わされた言葉「宿題やったの?」は、単なる確認ではなく、親子の深い絆を示すものでした。

この言葉の背景には、子供たちが自主的に勉強に取り組む習慣を身につけさせようとする親の親心が表れています。

この時代は、ゲーム機やインターネットが存在しなかったため、子供たちは学校から帰ると友達と外で遊ぶことが主流でした。

そのため、親は子供が勉強する時間を確保することに特に注意を払っていました。

昭和は高度経済成長期にあったため、多くの親が教育に強い関心を持ち、子供たちがより良い教育を受けて将来の安定を図ることを願っていました。

「宿題やったの?」という問いかけは、単に宿題の有無を確認するだけでなく、親の愛情の表現であり、子供の将来を真剣に考えている証でもあったのです。

当時、学校から出される宿題は家庭学習の一環として大変重要視されていました。

そのため、親は子供が自宅で学ぶ習慣を身につけ、自己管理能力を高めることを期待していました。

お母さんたちは、時に厳しく時に優しく、子供たちに勉強の大切さを教え、自立した学習能力を育む手助けをしていました。

「宿題やったの?」というシンプルな質問は、親子のコミュニケーションを育む重要な手段でもありました。

子供は、このようなやり取りを通じて母親に対する信頼感と安心感を得ることができ、家庭の温かさを感じる機会だったのです。

今、教育の形態は徐々に変化していますが、親が子供の学習に関わる大切さは不変です。

昭和を生きた親たちは、今も「宿題やったの?」という質問を続けているかもしれません。

この問いは単なる確認を超えて、親子の絆を深めるコミュニケーションのきっかけであり続けています。

この言葉の背景には、子供たちが自主的に勉強に取り組む習慣を身につけさせようとする親の親心が表れています。

この時代は、ゲーム機やインターネットが存在しなかったため、子供たちは学校から帰ると友達と外で遊ぶことが主流でした。

そのため、親は子供が勉強する時間を確保することに特に注意を払っていました。

昭和は高度経済成長期にあったため、多くの親が教育に強い関心を持ち、子供たちがより良い教育を受けて将来の安定を図ることを願っていました。

「宿題やったの?」という問いかけは、単に宿題の有無を確認するだけでなく、親の愛情の表現であり、子供の将来を真剣に考えている証でもあったのです。

当時、学校から出される宿題は家庭学習の一環として大変重要視されていました。

そのため、親は子供が自宅で学ぶ習慣を身につけ、自己管理能力を高めることを期待していました。

お母さんたちは、時に厳しく時に優しく、子供たちに勉強の大切さを教え、自立した学習能力を育む手助けをしていました。

「宿題やったの?」というシンプルな質問は、親子のコミュニケーションを育む重要な手段でもありました。

子供は、このようなやり取りを通じて母親に対する信頼感と安心感を得ることができ、家庭の温かさを感じる機会だったのです。

今、教育の形態は徐々に変化していますが、親が子供の学習に関わる大切さは不変です。

昭和を生きた親たちは、今も「宿題やったの?」という質問を続けているかもしれません。

この問いは単なる確認を超えて、親子の絆を深めるコミュニケーションのきっかけであり続けています。

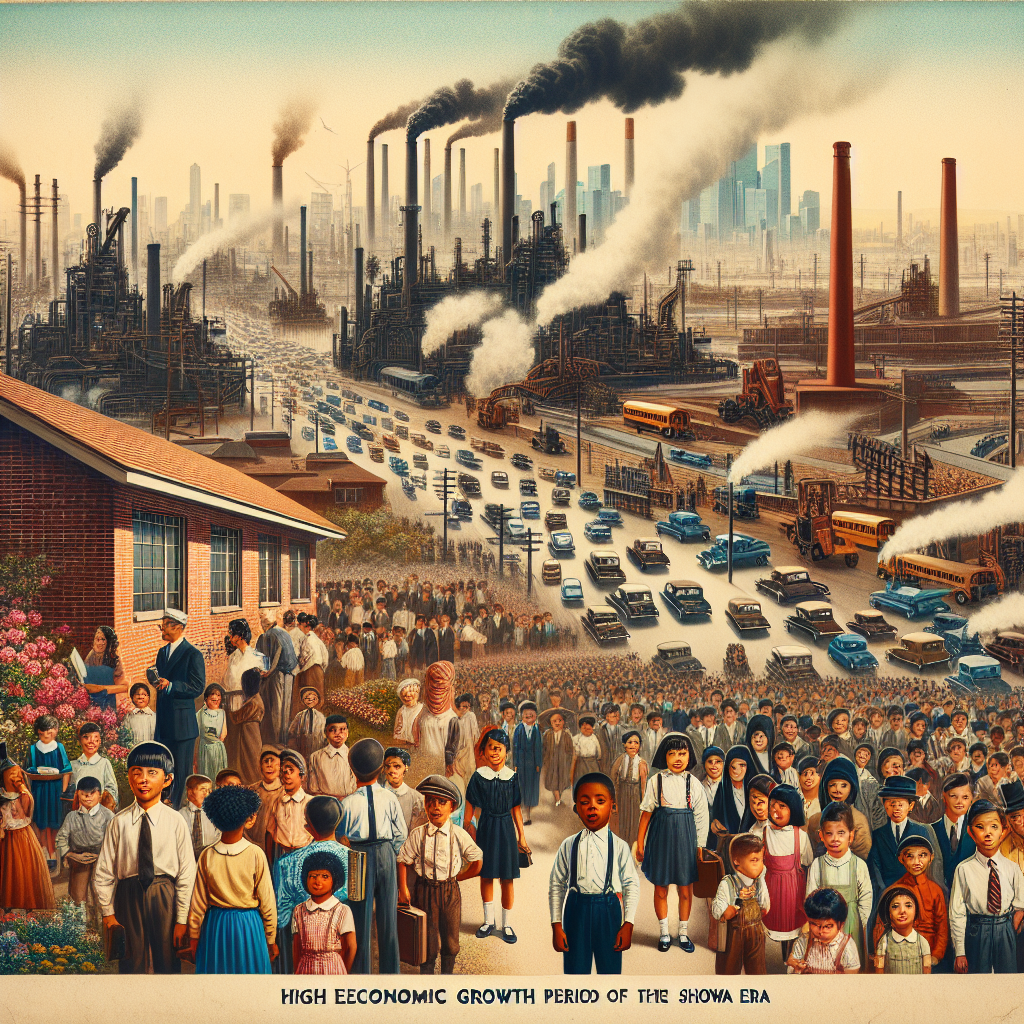

2. 高度経済成長期と教育への関心

昭和の時代、日本は高度経済成長期を迎えていました。

この時期、親たちが子供に良い教育を提供し、将来の安定を願う姿が多く見られました。

さまざまな職業、特に安定した職についてもらうため、親たちは教育に強い関心を持っていました。

その背景には、急速に発展する経済と社会の変化に伴い、教育が成功への鍵として捉えられていたことがあります。

当時の家族にとって、子供の宿題の確認は、愛情の表れであると同時に、教育への強いコミットメントを示すものでした。

親たちは宿題を通じて、子供の学びの習慣をサポートし、将来の可能性を広げる手助けをしたいと考えていました。

また、宿題を確認することは、親子間のコミュニケーションを深める重要な機会でもありました。

“宿題やったの?”という言葉は、単なる確認以上の意味を持ち、親子の間に生まれる絆の一つとなっていました。

このような背景から、昭和の家庭では教育がきちんと行われることが、親子関係を育む重要な要素であったことがわかります。

当時の親たちの努力は、現代の私たちに親が教育に関与することの大切さを教えてくれます。

今なお、教育は家族の将来を築く要となっているのです。

この時期、親たちが子供に良い教育を提供し、将来の安定を願う姿が多く見られました。

さまざまな職業、特に安定した職についてもらうため、親たちは教育に強い関心を持っていました。

その背景には、急速に発展する経済と社会の変化に伴い、教育が成功への鍵として捉えられていたことがあります。

当時の家族にとって、子供の宿題の確認は、愛情の表れであると同時に、教育への強いコミットメントを示すものでした。

親たちは宿題を通じて、子供の学びの習慣をサポートし、将来の可能性を広げる手助けをしたいと考えていました。

また、宿題を確認することは、親子間のコミュニケーションを深める重要な機会でもありました。

“宿題やったの?”という言葉は、単なる確認以上の意味を持ち、親子の間に生まれる絆の一つとなっていました。

このような背景から、昭和の家庭では教育がきちんと行われることが、親子関係を育む重要な要素であったことがわかります。

当時の親たちの努力は、現代の私たちに親が教育に関与することの大切さを教えてくれます。

今なお、教育は家族の将来を築く要となっているのです。

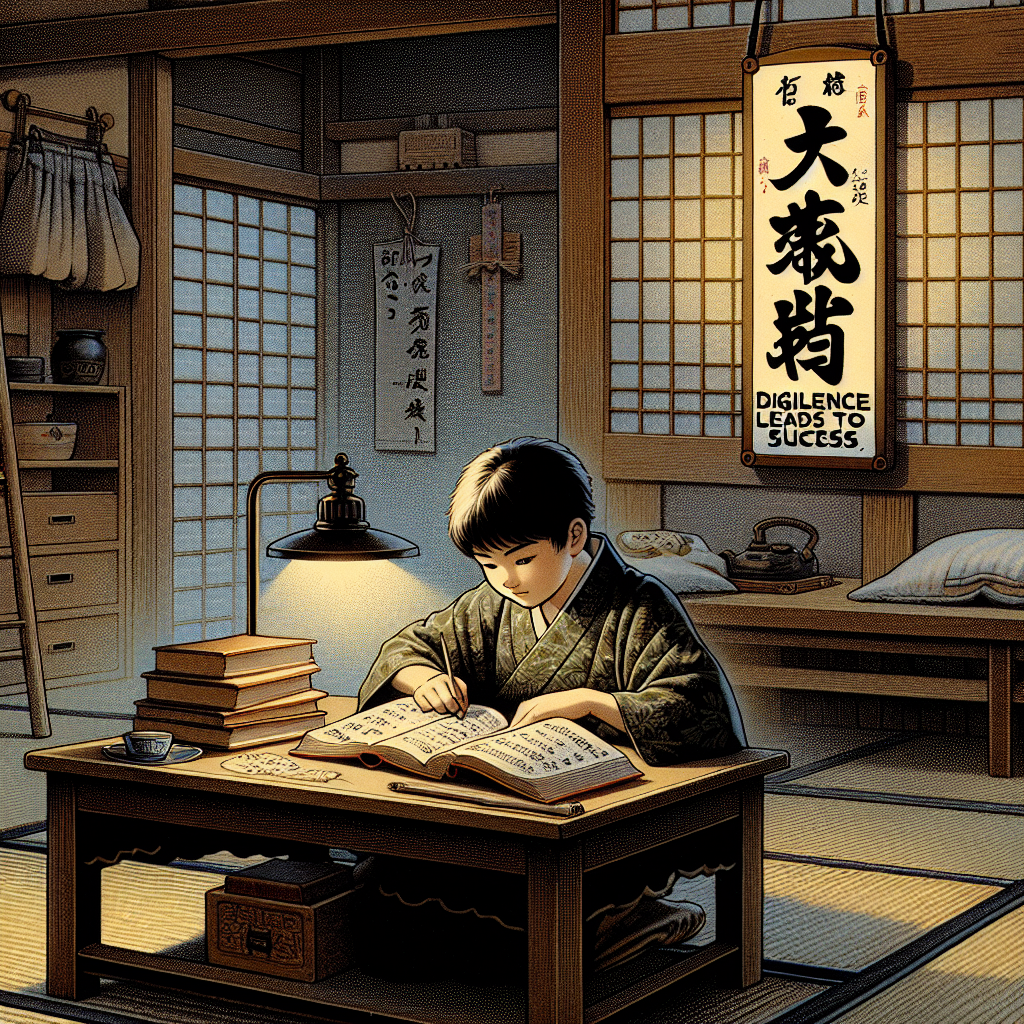

3. 家庭での学習習慣の重要性

昭和時代において、家庭での学習習慣は非常に重要視されていました。特に宿題は、ただの学校の課題ではなく、家庭教育の一環としての位置づけがなされていたのです。親たちは、子供が宿題を通じて学ぶ時間を管理し、自己管理能力を育むことを期待していました。昭和時代の子供たちにとって、遊びは主に外で行われるものでした。この時代には、現代のようなテレビゲームやインターネットが普及していませんでした。そのため、親たちは子供の勉強時間をしっかりと確保する必要があったのです。家庭での宿題における親の役割は、一方的な監視ではなく、温かな見守りと教育的な指導でした。「宿題やったの?」という問いかけは、単なる確認ではなく、子供への愛情と教育へのこだわりを示すものでした。この問いかけによって、親子のコミュニケーションが育まれ、親の考えや価値観が子供に伝わる機会を生み出していました。

また、昭和時代は高度経済成長期であり、教育に対する期待が高かった時代です。親たちは、子供が良い教育を受け、将来安定した生活を送ることを願っていました。そのため、家庭での学習習慣の確立は、親たちの願いが込められたものでもありました。忙しい日常の中であっても、親たちは子供たちの学習を見守り、その成長を支えようとしていたのです。

このように、家庭での学習習慣は親子の絆を深めるものでもありました。昭和時代の親たちの教育への思いは、今でも多くの家庭で受け継がれています。家庭学習のプロセスを通じて、学ぶことの楽しさや大切さを伝えることができるのです。

4. 親子のコミュニケーションとしての宿題確認

昭和時代において、母親たちにとって宿題の確認は単なる確認作業以上のものでした。

子供が学校から帰宅後に宿題を終えるよう促す言葉には、親としての深い愛情が込められています。

それは、勉強を習慣化させるためだけでなく、子供に安心感を与えるための役割をも果たしていました。

当時、インターネットやゲーム機が普及していなかったため、子供たちは主に外で友達と遊んでいました。

そんな中、勉強する時間を確保することが重要視されていたのです。

高度経済成長期にあった日本では、将来の安定を願う親たちが、子供たちに良い教育を受けさせることを強く望んでいました。

そのため、宿題確認は単なる作業ではなく、子供の成長を願う親心の表現でもありました。

そして、「宿題やったの?」という一言は、親子の交流の一環でもありました。

子供たちは、母親とのやりとりを通して、安心感や居心地の良さを感じ取っていたでしょう。

実はこの何気ない会話こそが、親子の絆を強め、家庭の温かさを伝えるものでした。

現在では、教育の在り方も時代とともに変化していますが、親が子供の学習に関わることの重要性は今も変わりません。

昭和の時代に育った親たちは、今でもその経験を生かし、「宿題やったの?」と声かけをしているかもしれません。

この声かけが持つコミュニケーションとしての意義を再認識することが、現代の親子関係をより豊かにする鍵となります。

子供が学校から帰宅後に宿題を終えるよう促す言葉には、親としての深い愛情が込められています。

それは、勉強を習慣化させるためだけでなく、子供に安心感を与えるための役割をも果たしていました。

当時、インターネットやゲーム機が普及していなかったため、子供たちは主に外で友達と遊んでいました。

そんな中、勉強する時間を確保することが重要視されていたのです。

高度経済成長期にあった日本では、将来の安定を願う親たちが、子供たちに良い教育を受けさせることを強く望んでいました。

そのため、宿題確認は単なる作業ではなく、子供の成長を願う親心の表現でもありました。

そして、「宿題やったの?」という一言は、親子の交流の一環でもありました。

子供たちは、母親とのやりとりを通して、安心感や居心地の良さを感じ取っていたでしょう。

実はこの何気ない会話こそが、親子の絆を強め、家庭の温かさを伝えるものでした。

現在では、教育の在り方も時代とともに変化していますが、親が子供の学習に関わることの重要性は今も変わりません。

昭和の時代に育った親たちは、今でもその経験を生かし、「宿題やったの?」と声かけをしているかもしれません。

この声かけが持つコミュニケーションとしての意義を再認識することが、現代の親子関係をより豊かにする鍵となります。

5. 現代における宿題と親の関わり

昭和時代のお母さんたちの口癖ともいえる「宿題やったの?」という言葉は、今も多くの人々の記憶に鮮やかに残ることでしょう。当時、親たちは子供たちの勉強時間をしっかりと管理しようと努力していました。昭和時代には、家庭での学習習慣を形成することが非常に重視されていました。特に、学校の宿題は家庭での教育の柱として位置づけられており、子供たちが外で遊ぶ時間に対して厳しいルールを設ける親も多かったです。高度経済成長期における経済の発展は、親たちに子供の将来への期待を抱かせ、良い教育を受けさせたいと思う気持ちを強くしていました。家庭内での勉強の習慣をつけさせるために、時には厳しく、時には優しく見守る姿勢が、多くの家庭で見受けられたのです。この時期、日本の母親たちは、子供たちにとって勉強がどれだけ重要であるかを理解させようと努めました。親が宿題の確認をすることは、ただ学習の進捗を確かめるだけでなく、親子の絆を深める大切な役割も果たしていました。「宿題やったの?」という言葉に対して、子供たちは単なる返答以上のことを感じ取ったことでしょう。親の愛情や家庭の温かさがその言葉の奥に潜んでいたのです。

現代においては、デジタル技術の進化や教育の形の変化により、宿題の内容も変わりつつあります。しかし、親が子供の学習に関与する重要性は依然として変わりません。昭和の時代を知る親たちは、今もなお「宿題やったの?」の言葉を口にするかもしれませんが、それは単なる宿題の確認ではなく、子供たちとのコミュニケーションを図る一つの手段として用いられているのです。この小さな声かけが、親子の絆を深める大切なコミュニケーションの一部であることを、私たちは忘れてはなりません。

6.まとめ

昭和時代のお母さんたちは、「宿題やったの?」という言葉を通して、単なる日常の確認以上の意味を持たせていました。

これは、学校から帰った子供たちに勉強を習慣化させ、遊びに出かける前に学習時間を確保するための親心が込められたものです。

昭和時代は、ゲーム機やインターネットがない中で子供たちは外で友達と遊ぶことが主流だったため、特に親が勉強時間を管理する必要がありました。

高度経済成長期であったこの時代は、教育に対する関心が非常に高く、多くの親が良い教育を通じて子供たちの将来を安定させたいと願っていました。

宿題の確認は、愛情の象徴として大切にされていたのです。

加えて、宿題は家庭での学びの一環として強調されました。

これを通じて子供たちは家庭内での学習習慣を身につけ、自主的に学ぶ力を育むことが期待されていました。

昭和のお母さんたちは、時には厳しさをもって、時には優しさをもって、子供の将来を見据えた教育を心がけていました。

「宿題やったの?」という問いかけは、ただの確認ではなく、親子の絆とコミュニケーションを深める手段だったのです。

時代が進むにつれ、教育方法や宿題の内容も変化していますが、親が子供の学習に関わり続けることの重要性は変わりません。

昭和時代の母親たちの経験をもつ親は、今でも「宿題やったの?」と子供たちに問いかけることで、ただの確認を超えた愛情と温かさを伝えているのです。

この親子のやり取りは、時代を越えて受け継がれる大切な価値観を保持しており、今もなお親子の大切な絆を築く役割を果たしているといえるでしょう。

これは、学校から帰った子供たちに勉強を習慣化させ、遊びに出かける前に学習時間を確保するための親心が込められたものです。

昭和時代は、ゲーム機やインターネットがない中で子供たちは外で友達と遊ぶことが主流だったため、特に親が勉強時間を管理する必要がありました。

高度経済成長期であったこの時代は、教育に対する関心が非常に高く、多くの親が良い教育を通じて子供たちの将来を安定させたいと願っていました。

宿題の確認は、愛情の象徴として大切にされていたのです。

加えて、宿題は家庭での学びの一環として強調されました。

これを通じて子供たちは家庭内での学習習慣を身につけ、自主的に学ぶ力を育むことが期待されていました。

昭和のお母さんたちは、時には厳しさをもって、時には優しさをもって、子供の将来を見据えた教育を心がけていました。

「宿題やったの?」という問いかけは、ただの確認ではなく、親子の絆とコミュニケーションを深める手段だったのです。

時代が進むにつれ、教育方法や宿題の内容も変化していますが、親が子供の学習に関わり続けることの重要性は変わりません。

昭和時代の母親たちの経験をもつ親は、今でも「宿題やったの?」と子供たちに問いかけることで、ただの確認を超えた愛情と温かさを伝えているのです。

この親子のやり取りは、時代を越えて受け継がれる大切な価値観を保持しており、今もなお親子の大切な絆を築く役割を果たしているといえるでしょう。

コメント