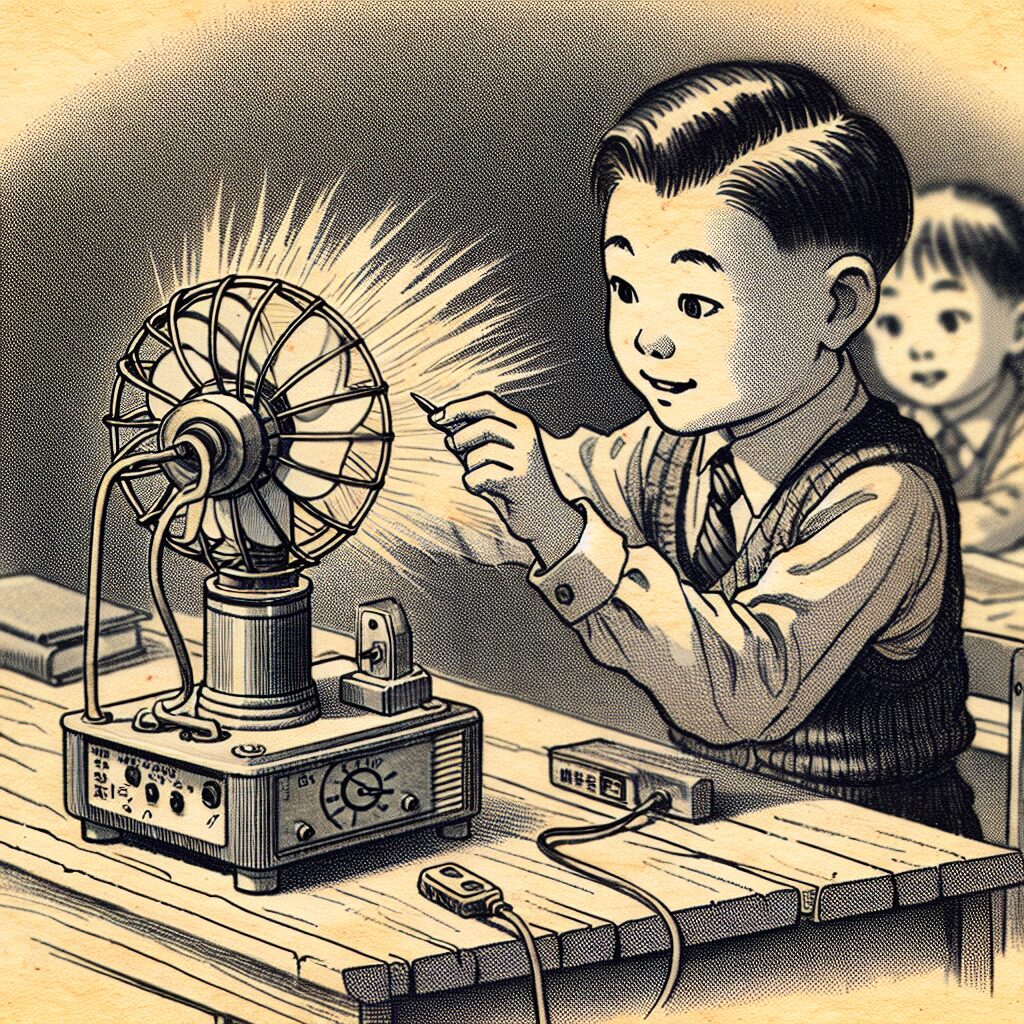

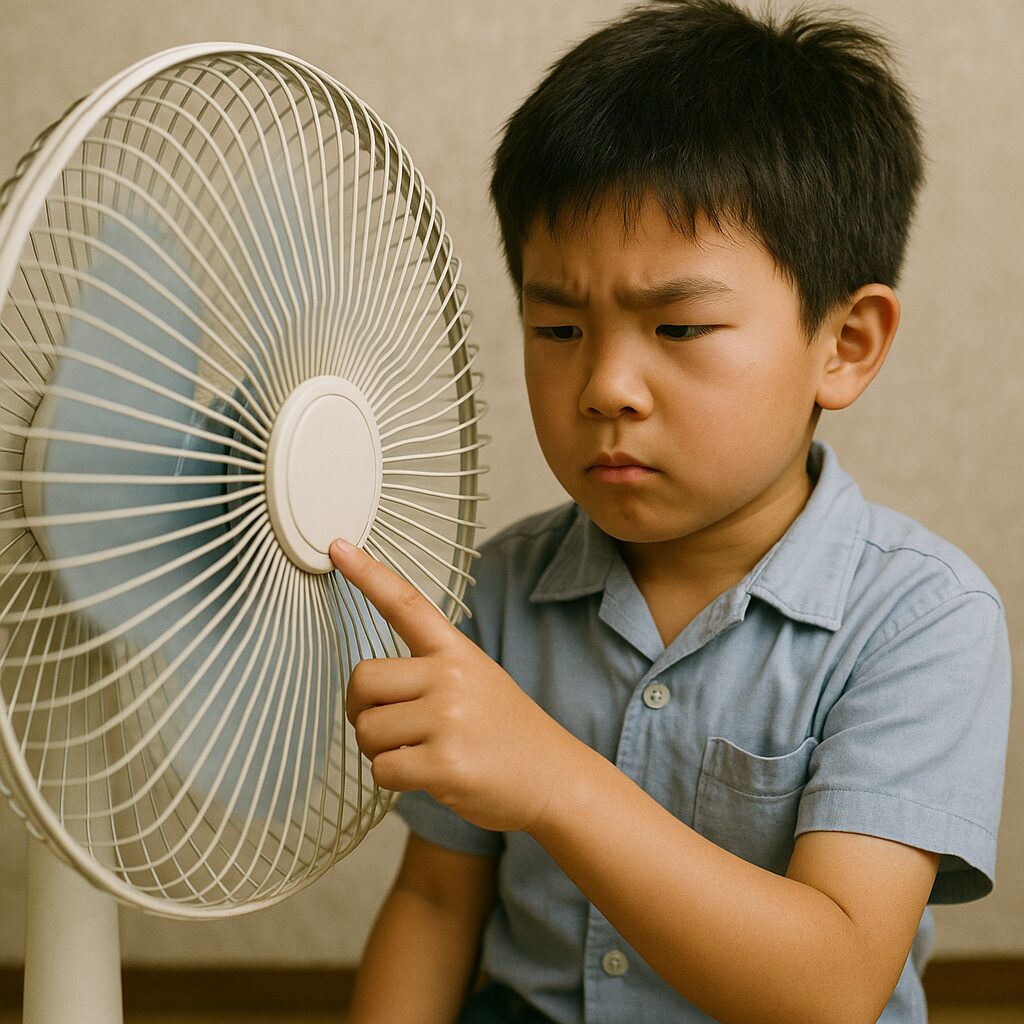

昭和時代の小学生は、不安定な安全基準の扇風機の羽根に指を入れる大胆な挑戦を通じ、好奇心と探究心を育んでいた。

1. 昭和の子どもたちの好奇心と挑戦

昭和時代、多くの小学生は非常な好奇心を持ち、自分の興味を満たすためには危険を顧みずに挑戦をしておりました。

その代表的な例の一つが、扇風機の羽根に指を入れる試みです。

この実験は、昭和の子どもたちの好奇心と挑戦心を如実に表すものでした。

当時、扇風機の安全対策は現在と比べて非常に緩やかで、羽根部分が金属や硬質プラスチックで作られていたため、指を入れると怪我をする可能性が高かったのです。

しかし、そのようなリスクを冒しても、子どもたちは「扇風機の羽根はどのくらいの力で回っているのか」といった疑問を抱いたり、友だち同士で勇気を示すための度胸試しとして楽しんでいました。

このような行動を見た親や教師は当然心配し、危険な行為から子どもたちを守るために注意を促しました。

しかし、「どれほど強く回っていても止めることができるのか」といった純粋な探究心が彼らを突き動かしました。

その結果、一部の子どもたちにとっては、扇風機に指を入れる行為は怖いながらも面白い挑戦だったのです。

また、こうした危険な遊びができた背景には、昭和の家庭環境と子どもたちの遊び方が影響していました。

多くの家庭でまだテレビやゲームなどの娯楽が少なく、家庭内や身近にあるもので創意工夫しながら遊びを見つけていた時代だったのです。

結果として、時代の変化とともに電化製品の安全性は向上し、扇風機も安全カバーが一般的になりました。

現代の子どもたちはより安全な環境で遊ぶことができるようになり、危険な挑戦をする機会は減りました。

このような変化は、親としても安心できるものでしょう。

昭和の時代を振り返ると、こうした挑戦的な遊びを経験した人々にとっては、懐かしくも愛おしい記憶であり、今でもその時代の無邪気さと好奇心旺盛な姿勢を思い出させてくれます。

その代表的な例の一つが、扇風機の羽根に指を入れる試みです。

この実験は、昭和の子どもたちの好奇心と挑戦心を如実に表すものでした。

当時、扇風機の安全対策は現在と比べて非常に緩やかで、羽根部分が金属や硬質プラスチックで作られていたため、指を入れると怪我をする可能性が高かったのです。

しかし、そのようなリスクを冒しても、子どもたちは「扇風機の羽根はどのくらいの力で回っているのか」といった疑問を抱いたり、友だち同士で勇気を示すための度胸試しとして楽しんでいました。

このような行動を見た親や教師は当然心配し、危険な行為から子どもたちを守るために注意を促しました。

しかし、「どれほど強く回っていても止めることができるのか」といった純粋な探究心が彼らを突き動かしました。

その結果、一部の子どもたちにとっては、扇風機に指を入れる行為は怖いながらも面白い挑戦だったのです。

また、こうした危険な遊びができた背景には、昭和の家庭環境と子どもたちの遊び方が影響していました。

多くの家庭でまだテレビやゲームなどの娯楽が少なく、家庭内や身近にあるもので創意工夫しながら遊びを見つけていた時代だったのです。

結果として、時代の変化とともに電化製品の安全性は向上し、扇風機も安全カバーが一般的になりました。

現代の子どもたちはより安全な環境で遊ぶことができるようになり、危険な挑戦をする機会は減りました。

このような変化は、親としても安心できるものでしょう。

昭和の時代を振り返ると、こうした挑戦的な遊びを経験した人々にとっては、懐かしくも愛おしい記憶であり、今でもその時代の無邪気さと好奇心旺盛な姿勢を思い出させてくれます。

2. 当時の扇風機の危険性

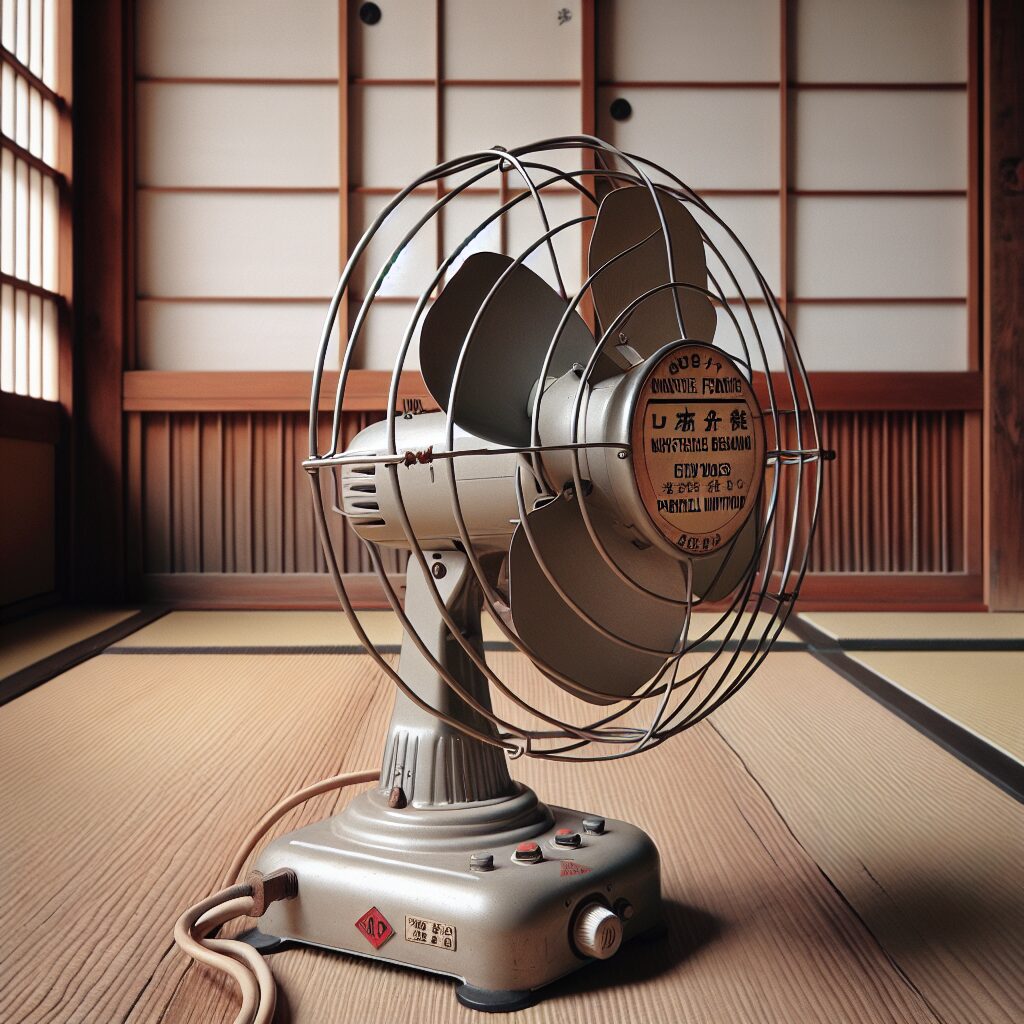

昭和時代、多くの家庭で使用されていた扇風機は、今の製品とは異なる特徴がいくつもありました。

特に安全性に関する規制は現在ほど厳格ではなく、子どもたちにとっては身近でありながらも潜在的な危険をはらんでいました。

この時代の扇風機の羽根は金属製や硬質プラスチック製が多く、デザインもシンプルでした。

これにより指を入れたり触れたりすることが容易で、さらに回転している羽根に接触した際には手に怪我を負う可能性が極めて高かったのです。

特に安全性に関する規制は現在ほど厳格ではなく、子どもたちにとっては身近でありながらも潜在的な危険をはらんでいました。

この時代の扇風機の羽根は金属製や硬質プラスチック製が多く、デザインもシンプルでした。

これにより指を入れたり触れたりすることが容易で、さらに回転している羽根に接触した際には手に怪我を負う可能性が極めて高かったのです。

3. 大人たちの懸念と子どもの探求心

昭和の時代、小学生たちの間で流行していた「扇風機の羽根に指を入れる」という行為は、多くの大人たちにとっては大きな懸念の対象でした。親や教師は、こうした危険な挑戦に対して「危ないからやめなさい」と警告を発していました。それは、羽根が金属製や硬質プラスチック製であったため、指を入れることで発生する怪我のリスクが非常に高かったからです。しかし、子どもたちの間では、こうした大人たちの警告がかえって探求心を刺激することにもなりました。「どれほど強い力で回転していても、自分の指で止めることができるのか」という純粋な疑問が子どもたちを駆り立てたのです。さらに、友人同士でどちらが勇敢かを競う度胸試しの一環としても、この危険な遊びは行われていました。

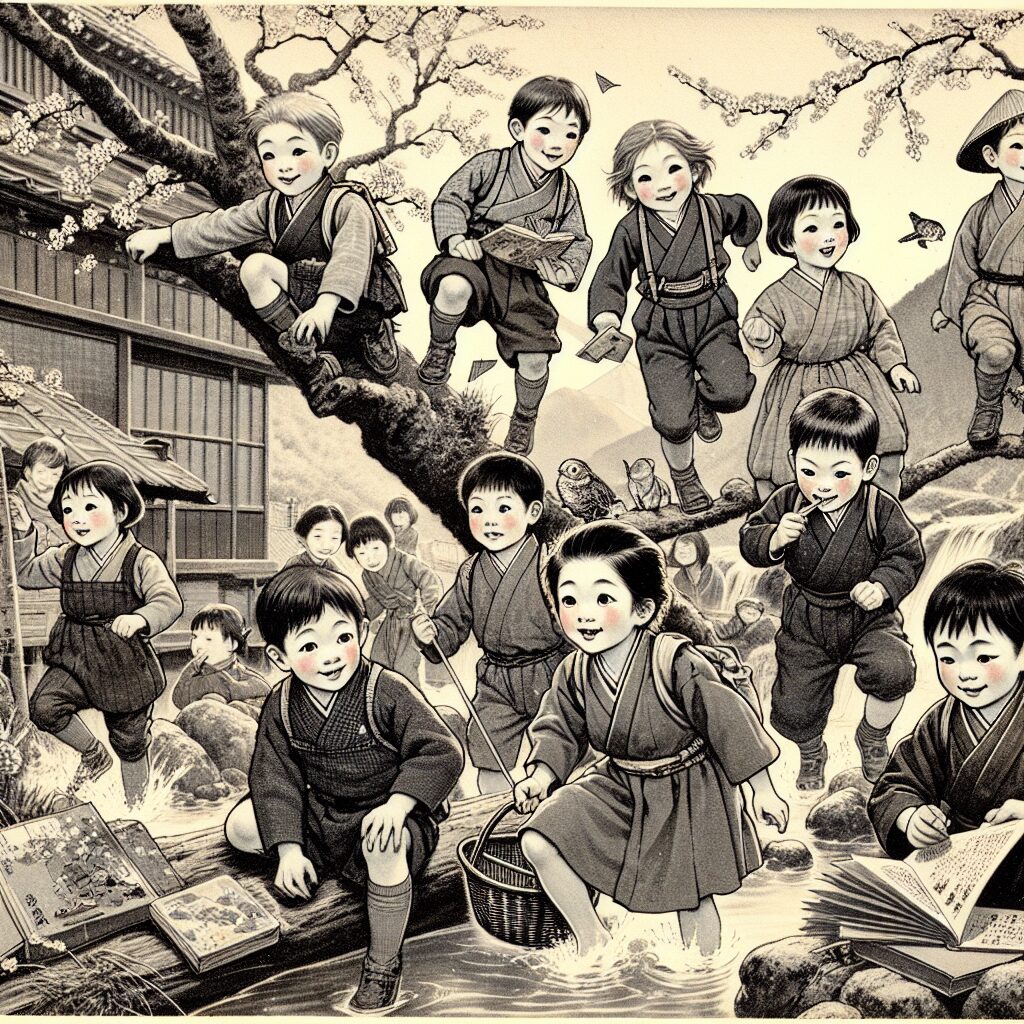

昭和の時代は、今とは異なり、子どもたちが自由に遊ぶことができる時代でした。親たちも子どもたちが外で元気よく遊ぶことを奨励しており、身の回りの道具で何もかも楽しめる工夫を子どもたちは自然とするようになっていました。扇風機は、家庭内に普及した身近な電化製品であり、そのため子どもたちの好奇心の対象となることも多かったのです。

こうした背景から見えるのは、昭和の子どもたちが持っていた無邪気さや何事にも挑戦しようとする積極的な姿勢です。現代では電化製品の安全基準は向上し、子どもたちを危険から保護する工夫がなされています。また、インターネットなどを通じて、自分の興味を追求する手段も変化しましたが、当時の子どもたちの純粋な探求心は、現代にも受け継がれていて欲しいと願います。

4. 昭和家庭の環境と遊び

昭和時代は、現在とは大きく異なる家庭環境と遊びの文化を持っていました。この時代の家庭は、今ほど家電製品が普及していなかったため、家族は一緒に過ごす時間が多く、自然発生的に生まれる遊びも独自のものがありました。家庭には必ずと言っていいほど、扇風機がありました。この扇風機は、今のように安全装置が充実しているわけではなく、子供にとってはちょっとした冒険の道具にもなりました。風に当たるだけでなく、羽に物を近づけて何が起きるのかを試すという、今では危険ともいえる実験が行われていたこともあります。家庭内での自由な遊びが日常の一部となっており、時にはこうしたちょっとしたスリルを楽しむこともあったのです。

また、昭和の家庭環境は、今よりも自然に近い暮らしが日常であったため、外での遊びも盛んでした。子供たちは学校から帰ってくると、明るいうちに近所の公園や野原で思いっきり遊びました。サッカーや缶蹴りといった団体ゲームはもちろん、何もない空き地でも自然と遊びが生まれる環境が整っていました。自然のなかで自由に遊ぶことで、豊かな発想と体力が育まれていたのです。

一方で、家庭内でも家電が少ない分、家族の絆は非常に強いものでした。団扇や扇風機を使い、夏の涼を取るという行為は、ただの風物詩以上のものであり、家族が一丸となって季節の風物詩を楽しむ文化が根付いていました。

昭和時代の家庭環境と遊びは、単なるノスタルジーではなく、シンプルだけれど奥深い、そして時には大胆な要素を持つ文化遺産とも言えるでしょう。現代の生活と比べ、どちらが良いとは一概に言えませんが、その違いを知ることで、今と昔の生活を見直すきっかけにもなるのではないでしょうか。

5. 最後に

昭和の時代、多くの小学生たちは好奇心旺盛で、時には危険を顧みずに興味を持った物事に挑戦することがありました。

その中の一つに、回転している扇風機の羽根に指を入れて止まるか試してみるという、危険な実験がありました。

この「扇風機の羽根に指を入れる」という行為は、現在ではあまり考えられないことですが、当時の子どもたちの間では半ば遊びとして行われていたようです。

昭和時代の扇風機は、今と比べて安全基準が緩く、羽根も金属製や硬質プラスチック製のものが多く存在しました。

そのため、万が一指を入れた場合の怪我のリスクが高く、非常に危険な行為でした。

このような背景から、子どもたちはしばしば親や教師など周りの大人から「危ないからやめなさい」と強く叱られていました。

しかし、「どれほど強く回転していても指で止められるのか」という純粋な探究心や、友だち同士での度胸試しの側面もあり、なかなかその行為をやめられない子供たちもいたようです。

また、この危険な遊びが行われる背景には、当時の昭和の家庭環境にも一因があったと言えるでしょう。

昭和の時代、小学生たちは比較的自由に遊ぶことが許されており、日常生活で体験できることが今より多く、手近なもので遊びや実験をしていた時代でした。

その中で、日常的に家に置かれていた電化製品の一つである扇風機は、とりわけ身近な存在でした。

それでも、時代が進むにつれて電化製品の安全基準が向上し、子供たちが直接危険にさらされることは減ってきました。

現代では、安全カバーがしっかりと設置されている扇風機が一般的ですし、子どもたちはインターネットなど異なる形での探求を行うことが多くなっています。

昭和の小学生あるあるとして、危険でありながらも好奇心からつい挑戦してしまう行動の一つとされたこの扇風機の実験は、今や懐かしい思い出とする人も多いでしょう。

そして、この時代を振り返ることで、当時の子どもたちの無邪気さや好奇心の強さを改めて認識する良いきっかけにもなります。

その中の一つに、回転している扇風機の羽根に指を入れて止まるか試してみるという、危険な実験がありました。

この「扇風機の羽根に指を入れる」という行為は、現在ではあまり考えられないことですが、当時の子どもたちの間では半ば遊びとして行われていたようです。

昭和時代の扇風機は、今と比べて安全基準が緩く、羽根も金属製や硬質プラスチック製のものが多く存在しました。

そのため、万が一指を入れた場合の怪我のリスクが高く、非常に危険な行為でした。

このような背景から、子どもたちはしばしば親や教師など周りの大人から「危ないからやめなさい」と強く叱られていました。

しかし、「どれほど強く回転していても指で止められるのか」という純粋な探究心や、友だち同士での度胸試しの側面もあり、なかなかその行為をやめられない子供たちもいたようです。

また、この危険な遊びが行われる背景には、当時の昭和の家庭環境にも一因があったと言えるでしょう。

昭和の時代、小学生たちは比較的自由に遊ぶことが許されており、日常生活で体験できることが今より多く、手近なもので遊びや実験をしていた時代でした。

その中で、日常的に家に置かれていた電化製品の一つである扇風機は、とりわけ身近な存在でした。

それでも、時代が進むにつれて電化製品の安全基準が向上し、子供たちが直接危険にさらされることは減ってきました。

現代では、安全カバーがしっかりと設置されている扇風機が一般的ですし、子どもたちはインターネットなど異なる形での探求を行うことが多くなっています。

昭和の小学生あるあるとして、危険でありながらも好奇心からつい挑戦してしまう行動の一つとされたこの扇風機の実験は、今や懐かしい思い出とする人も多いでしょう。

そして、この時代を振り返ることで、当時の子どもたちの無邪気さや好奇心の強さを改めて認識する良いきっかけにもなります。

コメント