昭和の小学生たちが自転車を個性的にカスタマイズし、友情を深める文化を通じて、安全性への意識も育んだノスタルジー。

1. 昭和の小学生と自転車改造の背景

昭和時代の小学生たちは、自転車をただの移動手段としてではなく、自分たちのアイデンティティや創造性を表現する媒体として捉えていました。彼らの間で流行していたのが、自転車の改造という一種の自己表現活動です。特に、タイヤのスポークにテニスボールを挟む行為は、当時の子供たちにとって非常に魅力的なものでした。この改造を施すことで、自分の自転車を他人と一線を画すデザインに変えることができたのです。例えば、テニスボールを挟むと、走行中にユニークな音を立てることができ、遠目にもその存在感を放ちました。これが一種のファッションとして、またステータスとして小学生たちに急速に広まった背景には、メディアの影響がありました。テレビや雑誌、そして映画などで見かける新しいトレンドからインスピレーションを受け、手近にある素材でオリジナルの装飾を試みたのです。

自転車の改造は、ただ存在を誇示するだけのものではなく、コミュニケーションの手段としても一役買っていました。当時の子供たちが集まる場所といえば、公園や街角。そこで自転車の装飾をお互いに見せ合い、称賛し合うことで友情を深めたのです。しかし、こうした改造には安全性への懸念もありました。スポークに何かを挟むことで走行中に何かが外れたり、バランスを崩す事故が起こり得たからです。それでも、小学生たちは基本的な注意を払いながら、改造を楽しんでいました。親たちにとっては心配でもあり、同時にその工夫を微笑ましく思うこともあったようです。

この文化は1980年代後半から1990年代初頭にかけて消えていきましたが、昭和の小学生たちの心には鮮明な思い出として残っています。彼らの自転車は、一つ一つが大切な冒険の道具であり、個性を引き立たせるキャンバスでした。そうして、昭和のノスタルジーを今でも語り草にしているのです。

自転車の改造は、ただ存在を誇示するだけのものではなく、コミュニケーションの手段としても一役買っていました。当時の子供たちが集まる場所といえば、公園や街角。そこで自転車の装飾をお互いに見せ合い、称賛し合うことで友情を深めたのです。しかし、こうした改造には安全性への懸念もありました。スポークに何かを挟むことで走行中に何かが外れたり、バランスを崩す事故が起こり得たからです。それでも、小学生たちは基本的な注意を払いながら、改造を楽しんでいました。親たちにとっては心配でもあり、同時にその工夫を微笑ましく思うこともあったようです。

この文化は1980年代後半から1990年代初頭にかけて消えていきましたが、昭和の小学生たちの心には鮮明な思い出として残っています。彼らの自転車は、一つ一つが大切な冒険の道具であり、個性を引き立たせるキャンバスでした。そうして、昭和のノスタルジーを今でも語り草にしているのです。

2. スポークにテニスボールを挟むことの独自性

昭和の時代、特に1980年代の日本では、小学生たちの間で独自の自転車カスタマイズ文化が広まりました。

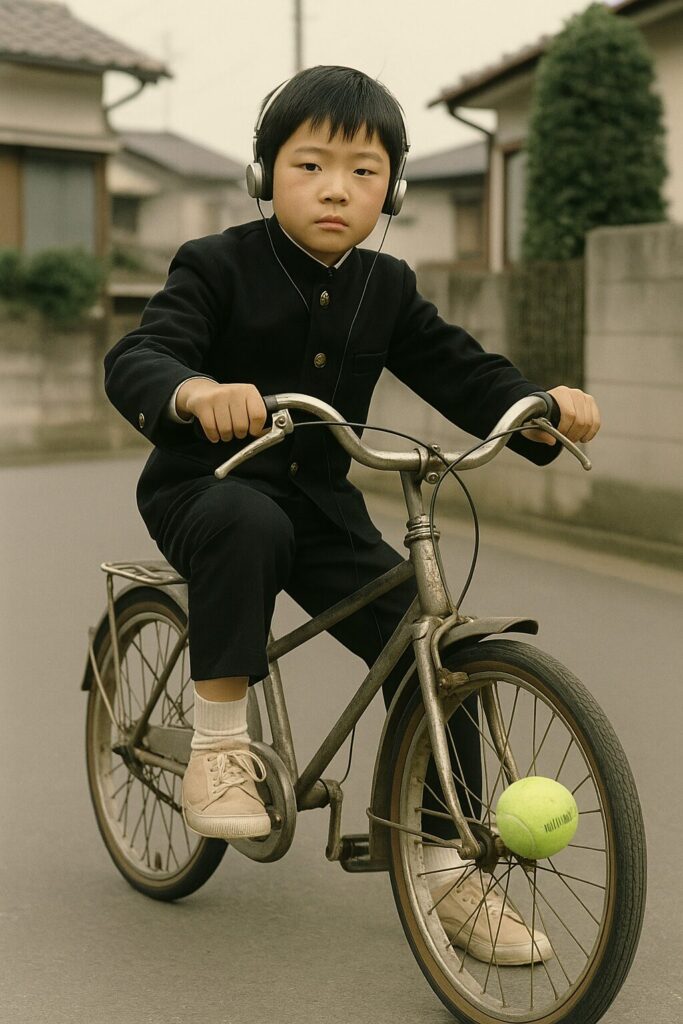

その中心には、自転車のスポークにテニスボールを挟むという派手な装飾がありました。

見た目のインパクトはもちろん、走行中に生まれる独特の音も、ただの移動手段を超えて子どもたちの個性を反映する要素として注目を集めました。

日本の小学生たちは、限られた資材でいかに自分の自転車をユニークにできるか試行錯誤し、テニスボールをスポークに挟むという簡単ながらも効果的な方法を編み出したのです。

テニスボールを使ったカスタマイズは、単に視覚的な面だけでなく、音の面でも他とは違うスタイルを築き上げました。

これは、当時の子どもたちにとって一種のファッションステートメントであり、自己表現の場でした。

自転車がカラフルな装飾で飾られることで、持ち主の個性がはっきりと示され、仲間内でのステータスを示すものとなっていたのです。

また、このユニークな装飾は、創意と工夫の産物でありながら、親たちにとっても微笑ましい記憶を呼び起こすものでした。

街や公園でのコミュニケーションツールとなり、他の子どもたちとの関係を深める要素として機能したのです。

もちろん、安全面での考慮も必要でしたが、それ以上に子どもたちは自転車を自由にカスタマイズすることを楽しんでいました。

このスポークにテニスボールを挟む文化は、現代においても懐かしさとともに語り継がれ、当時の自由で楽しい思い出を思い起こさせてくれる、大切な昭和の遺産です。

その中心には、自転車のスポークにテニスボールを挟むという派手な装飾がありました。

見た目のインパクトはもちろん、走行中に生まれる独特の音も、ただの移動手段を超えて子どもたちの個性を反映する要素として注目を集めました。

日本の小学生たちは、限られた資材でいかに自分の自転車をユニークにできるか試行錯誤し、テニスボールをスポークに挟むという簡単ながらも効果的な方法を編み出したのです。

テニスボールを使ったカスタマイズは、単に視覚的な面だけでなく、音の面でも他とは違うスタイルを築き上げました。

これは、当時の子どもたちにとって一種のファッションステートメントであり、自己表現の場でした。

自転車がカラフルな装飾で飾られることで、持ち主の個性がはっきりと示され、仲間内でのステータスを示すものとなっていたのです。

また、このユニークな装飾は、創意と工夫の産物でありながら、親たちにとっても微笑ましい記憶を呼び起こすものでした。

街や公園でのコミュニケーションツールとなり、他の子どもたちとの関係を深める要素として機能したのです。

もちろん、安全面での考慮も必要でしたが、それ以上に子どもたちは自転車を自由にカスタマイズすることを楽しんでいました。

このスポークにテニスボールを挟む文化は、現代においても懐かしさとともに語り継がれ、当時の自由で楽しい思い出を思い起こさせてくれる、大切な昭和の遺産です。

3. 他の改造方法との違いと人気の理由

テニスボールを使った自転車の改造は、昭和の時代において特異な位置を占めていました。

この改造方法は、他の手法と比べてどんな点が優れていたのか、またなぜそのように広く受け入れられたのかを探っていきます。

昭和時代、さまざまな改造方法が存在しましたが、その中でもテニスボールは特に目を引くものでした。

なぜなら、テニスボールは非常に手に入りやすく、特別な技術や工具を必要とせずに、誰でも簡単に装着できたからです。

これは、小学生たちにとっては非常に重要な要素であり、彼らは自分たちの力だけで自転車を個性的にすることができました。

他の改造方法と比べて、テニスボールはコストも低く抑えられました。

これもまた、小学生の限られたお小遣いの範囲内で手に入るものであり、幅広い人気を集める要因となりました。

そして、派手な見た目や独特の音は、ただ目立つだけでなく、走行中に一種のファッションとして周りからの注目を浴びることができたのです。

このようにして、テニスボールを使った改造は実用性と創造性を兼ね備え、多くの小学生の支持を得ていました。

このシンプルな工夫は、決して高価なものを必要としない、彼ら自身の手でできる身近な自己表現の形として昭和の改造文化に一石を投じたのです。

この改造方法は、他の手法と比べてどんな点が優れていたのか、またなぜそのように広く受け入れられたのかを探っていきます。

昭和時代、さまざまな改造方法が存在しましたが、その中でもテニスボールは特に目を引くものでした。

なぜなら、テニスボールは非常に手に入りやすく、特別な技術や工具を必要とせずに、誰でも簡単に装着できたからです。

これは、小学生たちにとっては非常に重要な要素であり、彼らは自分たちの力だけで自転車を個性的にすることができました。

他の改造方法と比べて、テニスボールはコストも低く抑えられました。

これもまた、小学生の限られたお小遣いの範囲内で手に入るものであり、幅広い人気を集める要因となりました。

そして、派手な見た目や独特の音は、ただ目立つだけでなく、走行中に一種のファッションとして周りからの注目を浴びることができたのです。

このようにして、テニスボールを使った改造は実用性と創造性を兼ね備え、多くの小学生の支持を得ていました。

このシンプルな工夫は、決して高価なものを必要としない、彼ら自身の手でできる身近な自己表現の形として昭和の改造文化に一石を投じたのです。

4. 安全性の課題と工夫

昭和の子供たちが熱中した自転車改造文化の中でも、特にユニークだったのは、スポークにテニスボールを挟むという工夫でした。

これは見た目の面白さのみならず、子供たちの創意工夫の賜物でした。

しかし、そんな遊び心の裏には安全性の課題が潜んでいました。

テニスボールをスポークに挟むことで、走行中に思わぬタイミングでボールが外れてしまうことがありました。

これが原因でバランスを崩し、転倒するリスクがあったのです。

特に子供たちは、この危険性をしっかり理解しておく必要がありました。

安全を確保するために、子供たちは基本的な安全規則を守ることが重視されました。

例えば、あまり硬くない素材でテニスボールを固定し、外れにくくする工夫が求められました。

また、保護具をつけて走行することも一つの対策でした。

それでも、彼らの創意工夫の精神は失われませんでした。

友達同士でアイディアを出し合い、どうすればより安全に、そしてカッコよく自分の自転車を改造できるか、試行錯誤が繰り返されました。

この過程で、子供たちは安全に対する意識を自然と学ぶことができたのです。

最終的には、この自転車改造のブームは昭和という時代の移り変わりとともに幕を閉じましたが、当時の子供たちにとっては大切な思い出となり、語り継がれています。

この独特なスタイルとそれに伴う安全への取り組みは、当時の子供たちの好奇心とクリエイティビティの象徴でもありました。

これは見た目の面白さのみならず、子供たちの創意工夫の賜物でした。

しかし、そんな遊び心の裏には安全性の課題が潜んでいました。

テニスボールをスポークに挟むことで、走行中に思わぬタイミングでボールが外れてしまうことがありました。

これが原因でバランスを崩し、転倒するリスクがあったのです。

特に子供たちは、この危険性をしっかり理解しておく必要がありました。

安全を確保するために、子供たちは基本的な安全規則を守ることが重視されました。

例えば、あまり硬くない素材でテニスボールを固定し、外れにくくする工夫が求められました。

また、保護具をつけて走行することも一つの対策でした。

それでも、彼らの創意工夫の精神は失われませんでした。

友達同士でアイディアを出し合い、どうすればより安全に、そしてカッコよく自分の自転車を改造できるか、試行錯誤が繰り返されました。

この過程で、子供たちは安全に対する意識を自然と学ぶことができたのです。

最終的には、この自転車改造のブームは昭和という時代の移り変わりとともに幕を閉じましたが、当時の子供たちにとっては大切な思い出となり、語り継がれています。

この独特なスタイルとそれに伴う安全への取り組みは、当時の子供たちの好奇心とクリエイティビティの象徴でもありました。

5. まとめ

昭和の自転車改造文化は、今振り返ってみると、ノスタルジックでユニークな時代の象徴です。

その中心にあったのは、スポークにテニスボールを挟む手法で、小学生たちにとって自転車は単なる乗り物を超えた自己表現の媒体でした。

テニスボールによる改造は、見た目の派手さと走行中の独特な音が特徴で、周囲の注目を集めるだけでなく、その独自性が重要視されていました。

このアイデアは、子どもたちの創造力を引き出し、当時の文化の中で多くの支持を得ていました。

現代になっても、昭和の自転車改造は心に残る思い出として、懐かしむ人々がいます。

テレビや雑誌から受けた影響で、憧れの存在だった自転車は、簡単な材料で創意工夫を凝らして改造され、コミュニケーションや自己表現のツールとなっていました。

当時の子どもたちは、ただ自転車に乗るだけではなく、そのアレンジを楽しみ、友情を育むツールともなっていました。

一方で、改造に伴う安全性への懸念もありましたが、そのクリエイティブな精神を阻むことはありませんでした。

子どもたちは、基本的な安全規則を守り、自分たちのスタイルを追求し続けました。

このような文化は、やがて流行の変化とともに少しずつ姿を消しましたが、その心温まる記憶は昭和のノスタルジーとして語り継がれています。

この昭和の自転車改造文化は、ただのお遊び以上の社会的な意義を持ち続けていたことが分かります。

その中心にあったのは、スポークにテニスボールを挟む手法で、小学生たちにとって自転車は単なる乗り物を超えた自己表現の媒体でした。

テニスボールによる改造は、見た目の派手さと走行中の独特な音が特徴で、周囲の注目を集めるだけでなく、その独自性が重要視されていました。

このアイデアは、子どもたちの創造力を引き出し、当時の文化の中で多くの支持を得ていました。

現代になっても、昭和の自転車改造は心に残る思い出として、懐かしむ人々がいます。

テレビや雑誌から受けた影響で、憧れの存在だった自転車は、簡単な材料で創意工夫を凝らして改造され、コミュニケーションや自己表現のツールとなっていました。

当時の子どもたちは、ただ自転車に乗るだけではなく、そのアレンジを楽しみ、友情を育むツールともなっていました。

一方で、改造に伴う安全性への懸念もありましたが、そのクリエイティブな精神を阻むことはありませんでした。

子どもたちは、基本的な安全規則を守り、自分たちのスタイルを追求し続けました。

このような文化は、やがて流行の変化とともに少しずつ姿を消しましたが、その心温まる記憶は昭和のノスタルジーとして語り継がれています。

この昭和の自転車改造文化は、ただのお遊び以上の社会的な意義を持ち続けていたことが分かります。

コメント