1. 白色絵の具がなくなる理由

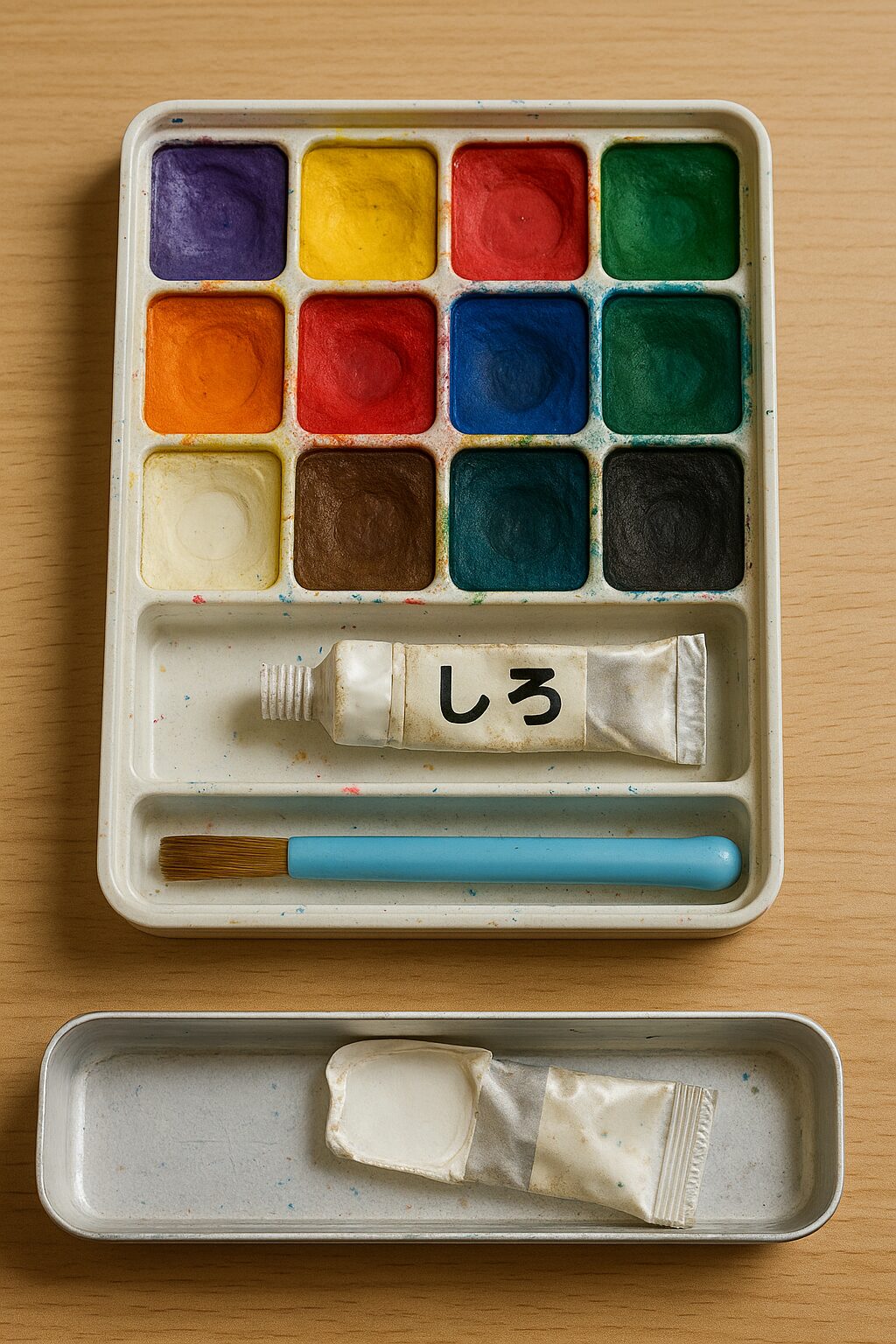

この時代、家庭科や図工の授業で使われたこのセットは、子どもたちにとっての必需品でした。

特に、白色の絵の具が早くなくなるというのは、小学生たちが共通して抱える悩みの一つでした。

この現象には明確な理由があります。

特に、色を明るく見せたり、パステル調に仕上げたりするためには必須で、頻繁に使用されることになります。

さらに、濃い色を薄めたり明るくしたりする際にも白色は必要不可欠であるため、結果として白色の絵の具だけが特別に早く消費されるのです。

特に授業が終わりに近づくと、時間に追われる中でとにかく手早く仕上げるために白を使ってカバーすることがしばしばありました。

このため、家でも足りなくなり、保護者に絵の具を買ってもらったというエピソードも多く聞かれました。

こうした経験を通して、計画的に物事を進める姿勢や資源の大切さを自然と学んでいたのかもしれません。

「白が足りないから買ってね」と先生や親に言うこともまた、懐かしい一場面でしょう。

鉛筆が短くなると、両端を削って使うこともありました。

こうした日常の些細な出来事は、昭和の文化的背景を反映し、時代を超えて共感できる子どもたちの純粋な心を何よりも雄弁に物語っているのです。

2. 白色絵の具の役割と利便性

また、こうした絵の具の使用法を学ぶことで、子どもたちは計画性や資源管理の重要性を学ぶ機会にもなりました。白色絵の具が頻繁に不足する状況を通して、計画的に絵を描くことの大切さを教えられていたのかもしれません。

このように、昭和の子どもたちにとって白色絵の具は単なる修復のための道具ではなく、創造性を引き出すための不可欠な存在であり、彼らの小学校生活における大切な記憶の一部となっていたのです。

3. 保護者とのコミュニケーション

また、時間に追われて絵を完成させなければならないとき、使いやすくて頼りになるのが白色絵の具でした。ミスを目立たなくするために重ね塗りしたり、色を調和させるために使うその技法は、小学生たちにとって絵を描く上での必須テクニックだったのではないでしょうか。そしてこのような技法の習得自体が、自然と物事を計画的に進める姿勢を身につけさせていたように感じます。

絵の具セッとの他にも、様々な文具や持ち物が、当時の子どもたちの日常生活に色彩を添えていました。昭和時代には、多くの現在とは異なる独自の文化が息づいており、その中で育まれた子どもたちの好奇心やコミュニケーション能力は、今振り返ってみると非常に貴重なものだったと言えます。自分たちの持ち物を大切にし、必要なときに親に助けを求め、それを一緒に解決する過程は、コミュニケーションの基礎ともなる大切な瞬間であったのだと思います。す。

4. 昭和の購買事情

絵の具が足りなくなると、多くの子どもたちは親や先生に「白が足りなくなっちゃった」と相談しました。これは単なる日常の一部であり、特に驚くべきことではありませんでした。しかし、このような経験を通じて、私たちは資源の大切さや、計画的に物事を進めることの大切さを学んでいたのかもしれません。

絵の具を買い足すことに限らず、昭和の購買事情を振り返ると、今とは違う不便さや手間が存在しました。それでも、その過程で得られる経験や教訓は、子どもたちにとって貴重なものでした。時代が変わっても、変わらない子どもたちの純粋な気持ちがそこにあり、このようなエピソードは今でも懐かしい思い出として心に残っています。

5. 昭和の持ち物あるある

筆箱の中にたまる消しカスも、昭和ならではのあるあるです。使っているとどうしてもできてしまい、時々筆箱をひっくり返してゴミ箱にサッと振り落とすことも、子どもたちの日常の一部でした。特に授業中、静かに片付けるのに苦労した記憶があります。

そして、新しい鉛筆が短くなるまで使い込むというのも、物を大切にする考えが色濃かった時代の象徴です。両側が削られている鉛筆を見て、時にはどっちがどっちだかわからなくなることも。昭和の教室では、この小さな鉛筆を握って夢中で問題を解いていた姿が思い浮かびます。

昭和の持ち物あるあるは、単なる懐かしさにとどまらず、その時代の文化や子供たちの純粋さを映し出しています。こうした持ち物が、当時を生きた人々にとって共感できるものであり、また現代にも通じる人間の感覚の原点を感じることができるエピソードであると言えるでしょう。

6. まとめ

その中でも特に印象的だったのが、絵の具セットに関する思い出です。

この絵の具セットは、家庭科や図工の授業で欠かせないアイテムで、多くの子どもたちが絵の具を手に取りながら、創造性を発揮していました。

特に、白色の絵の具はすぐに足りなくなるというのはよくある話で、多くの昭和世代の子どもたちが経験しています。

理由はシンプルで、白色は他の色を明るくしたり、パステル調に変える際に頻繁に使用されるからです。

また、間違って塗った色や塗り残しをカバーするためにも使われました。

このような理由で、白色が早くなくなることは当たり前でした。

絵の具の話題が広がると、様々なエピソードが思い出されます。

例えば、ポスター制作時に白い絵の具を大量に使ってしまい、家に帰ってから保護者に新しいものを頼んだ子どもたちも多かったのです。

当時、必要な絵の具は文房具店で購入していましたが、今のようなオンラインショップはありませんでした。

こうしたことを計画的に考える能力や資源の大切さを、子どもたちは自然と学んでいたのかもしれません。

このような思い出は、単なる授業の一コマにとどまらず、計画性や問題解決力を養う貴重な場でもあったように思います。

絵の具セットに限らず、昭和時代の小学校生活には他にも共感できる「あるある」が多く存在しました。

ランドセルの中に見つかる飴の欠片や、消しゴムのカスが詰まった筆箱、新品の鉛筆が短くなっていく様子など、どれもが昭和の文化的背景を反映しています。

こうした昭和の小学校での些細な日常は、子どもたちの純粋さを映し出す鏡であり、時代がどれだけ変わっても消えない大切な宝物です。

今一度、あの頃の懐かしい日々を振り返り、その輝きを心に刻み込んでみてはいかがでしょうか。