昭和の日本で流行した「パッチ」は、絵柄付きカードを使ったシンプルな遊び。友情や技術向上を育み、子どもたちの文化を反映した魅力的な遊びでした。

1. 昭和の小学生が夢中になった「パッチ」

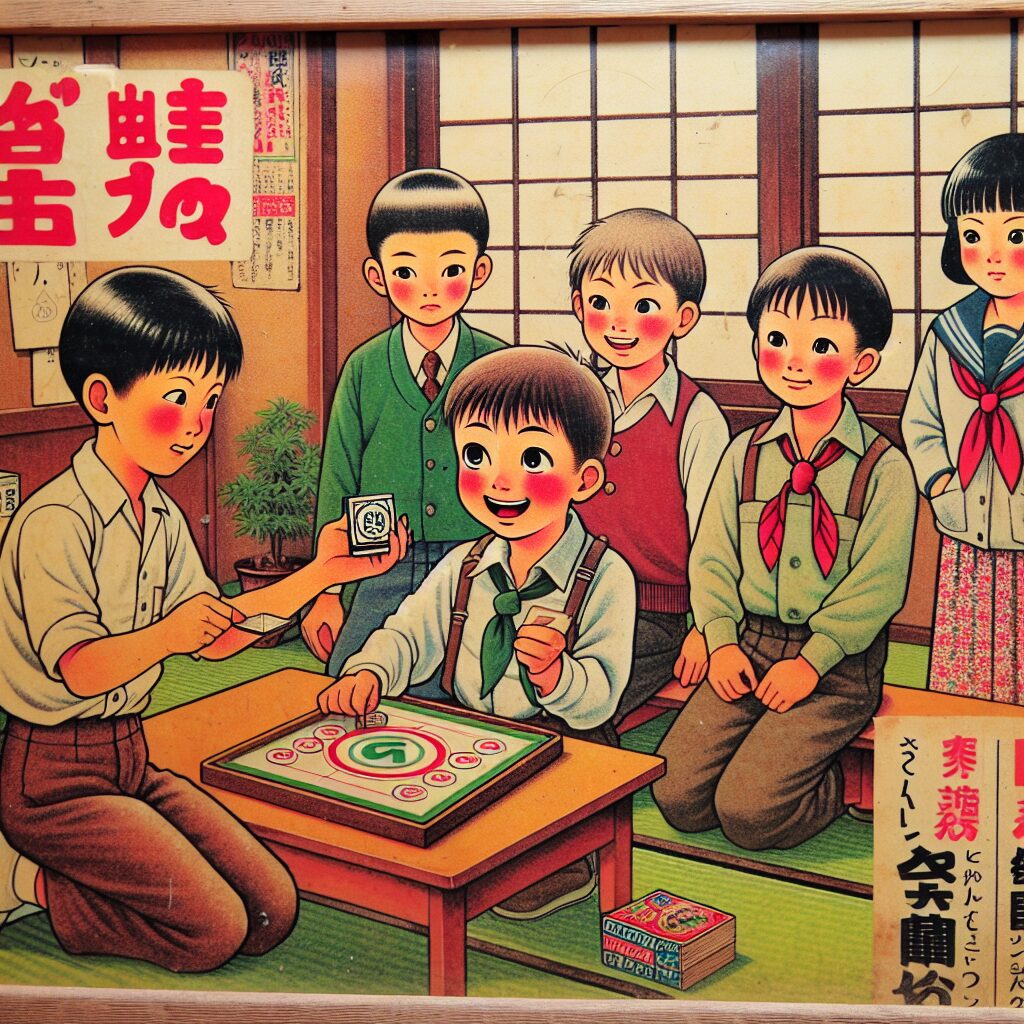

昭和の時代、日本の小学生たちは「パッチ」と呼ばれる絵柄付きカードを使った遊びに夢中になっていました。

パッチは、多様な絵柄が描かれた薄い紙や板でできたカードで、カラフルなデザインやキャラクターが描かれ、そのバリエーションの豊富さに子どもたちは魅了されたのです。

こうしたカードは、時にアニメや漫画など、その時代に人気のあったカルチャーを反映したものが多く、特にレアなデザインのものは高い人気を誇りました。

パッチ遊びのルールはシンプルですが、そのシンプルさゆえに多くの小学生の間で人気を博しました。

遊びの基本は、自分のパッチを地面に置き、相手のパッチを上手にひっくり返すことで、子どもたちは技術や力の加減といったスキルを磨いていくことができました。

時にはこの遊びの中で、勝敗を賭けた熱い戦いも繰り広げられたのです。

相手のパッチを手に入れることができれば、その子どものステータスは一段と上がったことでしょう。

また、パッチはただ単なる遊びの道具にとどまらず、子どもたちの友情を育むものでもありました。

時には競争心を掻き立てながらも、自分たちのスキルを磨き合い、共に成長する経験を提供してくれたのです。

この遊びを通じて培われた友情や絆は、時代を超えた大切な宝物となったことでしょう。

現代では見られない、そんな昭和の素朴で温かい遊びの文化は、多くの子どもたちに喜びと挑戦の場を与えるものでした。

昭和の小学生たちは、こうした遊びから多くを学び、心を豊かにしていったのです。

今日の子どもたちがデジタルゲームに興じる中で、昭和の子どもたちはカードを通して互いにコミュニケーションを深め、競争を楽しみながら、独自の友情を育んでいました。

パッチは、多様な絵柄が描かれた薄い紙や板でできたカードで、カラフルなデザインやキャラクターが描かれ、そのバリエーションの豊富さに子どもたちは魅了されたのです。

こうしたカードは、時にアニメや漫画など、その時代に人気のあったカルチャーを反映したものが多く、特にレアなデザインのものは高い人気を誇りました。

パッチ遊びのルールはシンプルですが、そのシンプルさゆえに多くの小学生の間で人気を博しました。

遊びの基本は、自分のパッチを地面に置き、相手のパッチを上手にひっくり返すことで、子どもたちは技術や力の加減といったスキルを磨いていくことができました。

時にはこの遊びの中で、勝敗を賭けた熱い戦いも繰り広げられたのです。

相手のパッチを手に入れることができれば、その子どものステータスは一段と上がったことでしょう。

また、パッチはただ単なる遊びの道具にとどまらず、子どもたちの友情を育むものでもありました。

時には競争心を掻き立てながらも、自分たちのスキルを磨き合い、共に成長する経験を提供してくれたのです。

この遊びを通じて培われた友情や絆は、時代を超えた大切な宝物となったことでしょう。

現代では見られない、そんな昭和の素朴で温かい遊びの文化は、多くの子どもたちに喜びと挑戦の場を与えるものでした。

昭和の小学生たちは、こうした遊びから多くを学び、心を豊かにしていったのです。

今日の子どもたちがデジタルゲームに興じる中で、昭和の子どもたちはカードを通して互いにコミュニケーションを深め、競争を楽しみながら、独自の友情を育んでいました。

2. シンプルで白熱するパッチの遊び方

昭和の時代、子どもたちの間で大流行していた遊び、「パッチ」について詳しく見てみましょう。

この遊びは非常にシンプルでありながら、白熱するような面白さを持っていました。

パッチとは、カラフルな絵柄が描かれた薄いカードのことを指し、そのルールは極めてシンプルです。

子どもたちは、自分の持つパッチを地面に置き、相手のパッチを打ち落とすために自分のパッチを巧みに操作します。

相手のカードをひっくり返すことができたら、そのパッチを手に入れることができるのです。

この勝負には、技術と戦略が求められ、子どもたちは思わず熱中してしまうものでした。

時には、一枚のパッチを賭けて挑む真剣勝負もありました。

勝者は相手からパッチを奪うことでその数を増やし、集めたパッチの数やレア度が如実にその子のステータスを示していました。

逆に、負けた子どもたちはショックを隠せませんが、その悔しさをバネに再度挑戦を申し込むこともしばしばです。

このような試合の積み重ねが、子どもたちの友情を育んでいたのです。

パッチ遊びの魅力は、そのシンプルさの中に秘められた深い戦術性にあります。

どちらのカードを先に狙うべきか、どの角度で打つとひっくり返しやすいかなど、遊ぶほどにその魅力に取り憑かれていきます。

こうして技術を磨きながら、自らの技と信念を試す日々が続きました。

子どもたちは遊びを通して、多くのことを学び取っていたのです。

この遊びは非常にシンプルでありながら、白熱するような面白さを持っていました。

パッチとは、カラフルな絵柄が描かれた薄いカードのことを指し、そのルールは極めてシンプルです。

子どもたちは、自分の持つパッチを地面に置き、相手のパッチを打ち落とすために自分のパッチを巧みに操作します。

相手のカードをひっくり返すことができたら、そのパッチを手に入れることができるのです。

この勝負には、技術と戦略が求められ、子どもたちは思わず熱中してしまうものでした。

時には、一枚のパッチを賭けて挑む真剣勝負もありました。

勝者は相手からパッチを奪うことでその数を増やし、集めたパッチの数やレア度が如実にその子のステータスを示していました。

逆に、負けた子どもたちはショックを隠せませんが、その悔しさをバネに再度挑戦を申し込むこともしばしばです。

このような試合の積み重ねが、子どもたちの友情を育んでいたのです。

パッチ遊びの魅力は、そのシンプルさの中に秘められた深い戦術性にあります。

どちらのカードを先に狙うべきか、どの角度で打つとひっくり返しやすいかなど、遊ぶほどにその魅力に取り憑かれていきます。

こうして技術を磨きながら、自らの技と信念を試す日々が続きました。

子どもたちは遊びを通して、多くのことを学び取っていたのです。

3. パッチがもたらした子どもたちのステータス

昭和の時代、日本の小学生たちは「パッチ」と呼ばれるカードを使った遊びで互いの技を競い合いました。

このパッチは、色鮮やかな絵が描かれた薄い紙や板でできており、子どもたちの間で人気がありました。

遊び方はシンプルでしたが、非常に熱中できるものでした。

子どもたちは自分のパッチを地面に置き、相手のパッチをひっくり返すことを目指して手持ちのパッチを投げ、技術を競いました。

時にはパッチ1枚を賭けた真剣勝負が行われ、勝者は相手のパッチを獲得することができました。

この獲得したパッチの数と珍しさが子どもたちの間でのステータスとなり、負けた子どもは悔しさから再戦を申し出ることもありました。

また、パッチの中にはレアな絵柄のものも存在し、それらは非常に貴重で、その所有者は仲間内で一目置かれる存在でした。

昭和の子どもたちにとってパッチは、単なる遊び道具にとどまらず、友情を深め合い、時には競争心を育て、自身の技を磨くための重要なツールであったのです。

現代のデジタルゲームとは違い、何ともシンプルですが奥深い遊びから昭和の子どもたちは無限の楽しみを見出していたかもしれません。

このパッチは、色鮮やかな絵が描かれた薄い紙や板でできており、子どもたちの間で人気がありました。

遊び方はシンプルでしたが、非常に熱中できるものでした。

子どもたちは自分のパッチを地面に置き、相手のパッチをひっくり返すことを目指して手持ちのパッチを投げ、技術を競いました。

時にはパッチ1枚を賭けた真剣勝負が行われ、勝者は相手のパッチを獲得することができました。

この獲得したパッチの数と珍しさが子どもたちの間でのステータスとなり、負けた子どもは悔しさから再戦を申し出ることもありました。

また、パッチの中にはレアな絵柄のものも存在し、それらは非常に貴重で、その所有者は仲間内で一目置かれる存在でした。

昭和の子どもたちにとってパッチは、単なる遊び道具にとどまらず、友情を深め合い、時には競争心を育て、自身の技を磨くための重要なツールであったのです。

現代のデジタルゲームとは違い、何ともシンプルですが奥深い遊びから昭和の子どもたちは無限の楽しみを見出していたかもしれません。

4. パッチ遊びに見る時代特有の文化

昭和の時代、日本の子どもたちは多様な遊びを通じて友情を育み、技術を磨きました。

その中でも「パッチ」と呼ばれるカード遊びは、特に人気がありました。

このパッチにはアニメや漫画をモチーフにしたデザインが多く、昭和時代の文化を色濃く反映していました。

子どもたちは自分のカードを使って、相手のカードをひっくり返すというシンプルなルールのもと、直感と技術を競い合いました。

この遊びには、高度な技術が要求され、どちらのパッチにより多くの衝撃を与えるかなどのテクニックが重要でした。

パッチを賭けた真剣勝負は、友人間でのステータスを決める重要な場面でもあったのです。

さらに、パッチには希少価値のあるデザインがあり、特にレアなデザインのパッチを持っている子どもは、そのコミュニティで一目置かれる存在となりました。

こうしたレアなパッチを集めることは、現代のコレクションカードゲームに似た要素を持っています。

つまり、パッチ遊びは昭和の子どもたちにとって、ただの遊び以上のものであったことは確かです。

このようなシンプルな遊びから友情や競争心を深める経験は、デジタルゲームが主流となった現代では、少し遠いものになっているのかもしれません。

昭和の子どもたちがパッチ遊びを通して得た楽しさや学びは、時代が変わっても色褪せることのない貴重なものでした。

その中でも「パッチ」と呼ばれるカード遊びは、特に人気がありました。

このパッチにはアニメや漫画をモチーフにしたデザインが多く、昭和時代の文化を色濃く反映していました。

子どもたちは自分のカードを使って、相手のカードをひっくり返すというシンプルなルールのもと、直感と技術を競い合いました。

この遊びには、高度な技術が要求され、どちらのパッチにより多くの衝撃を与えるかなどのテクニックが重要でした。

パッチを賭けた真剣勝負は、友人間でのステータスを決める重要な場面でもあったのです。

さらに、パッチには希少価値のあるデザインがあり、特にレアなデザインのパッチを持っている子どもは、そのコミュニティで一目置かれる存在となりました。

こうしたレアなパッチを集めることは、現代のコレクションカードゲームに似た要素を持っています。

つまり、パッチ遊びは昭和の子どもたちにとって、ただの遊び以上のものであったことは確かです。

このようなシンプルな遊びから友情や競争心を深める経験は、デジタルゲームが主流となった現代では、少し遠いものになっているのかもしれません。

昭和の子どもたちがパッチ遊びを通して得た楽しさや学びは、時代が変わっても色褪せることのない貴重なものでした。

5. 最後に

昭和の時代、日本の小学生たちは放課後や休み時間に多種多様な遊びを楽しんでいました。

その中で特に愛されたのが「パッチ」と呼ばれる遊びでした。

パッチは色とりどりの絵柄が施された薄い紙や板のカードで、子どもたちはこれを使って友達と真剣勝負を繰り広げていました。

遊び方はシンプルながら熱狂的で、手持ちのパッチを用いて相手のパッチを地面から打ち落とす技を磨くことが求められました。

時にはパッチを賭けての勝負もあり、そこには友情を深める要素や技術向上の機会が詰まっていたと言えます。

またパッチは単なる遊具ではなく、そのデザインにはアニメや漫画のキャラクターが用いられることが多く、子どもたちの文化も反映されていました。

特にレアな柄のパッチは非常に貴重で、子どもたちの間で所有者は一目置かれる存在になりました。

これらの要素は、現代のコレクションカードゲームの原型とも言えましょう。

現代ではデジタルゲームが幅を利かせていますが、昭和の子どもたちはこうしたシンプルながら奥深い遊びを通じて、独自の楽しみを見出していたのです。

昭和のパッチという遊びは、今振り返ると友情や技を育む重要な役割を果たしていたことがわかります。

これが現代のゲームとの大きな違いであり、その奥深さは時を経ても褪せることがありません。

そんな昭和の遊びが子どもたちにとってどれほど大切な存在だったかを改めて感じさせます。

その中で特に愛されたのが「パッチ」と呼ばれる遊びでした。

パッチは色とりどりの絵柄が施された薄い紙や板のカードで、子どもたちはこれを使って友達と真剣勝負を繰り広げていました。

遊び方はシンプルながら熱狂的で、手持ちのパッチを用いて相手のパッチを地面から打ち落とす技を磨くことが求められました。

時にはパッチを賭けての勝負もあり、そこには友情を深める要素や技術向上の機会が詰まっていたと言えます。

またパッチは単なる遊具ではなく、そのデザインにはアニメや漫画のキャラクターが用いられることが多く、子どもたちの文化も反映されていました。

特にレアな柄のパッチは非常に貴重で、子どもたちの間で所有者は一目置かれる存在になりました。

これらの要素は、現代のコレクションカードゲームの原型とも言えましょう。

現代ではデジタルゲームが幅を利かせていますが、昭和の子どもたちはこうしたシンプルながら奥深い遊びを通じて、独自の楽しみを見出していたのです。

昭和のパッチという遊びは、今振り返ると友情や技を育む重要な役割を果たしていたことがわかります。

これが現代のゲームとの大きな違いであり、その奥深さは時を経ても褪せることがありません。

そんな昭和の遊びが子どもたちにとってどれほど大切な存在だったかを改めて感じさせます。