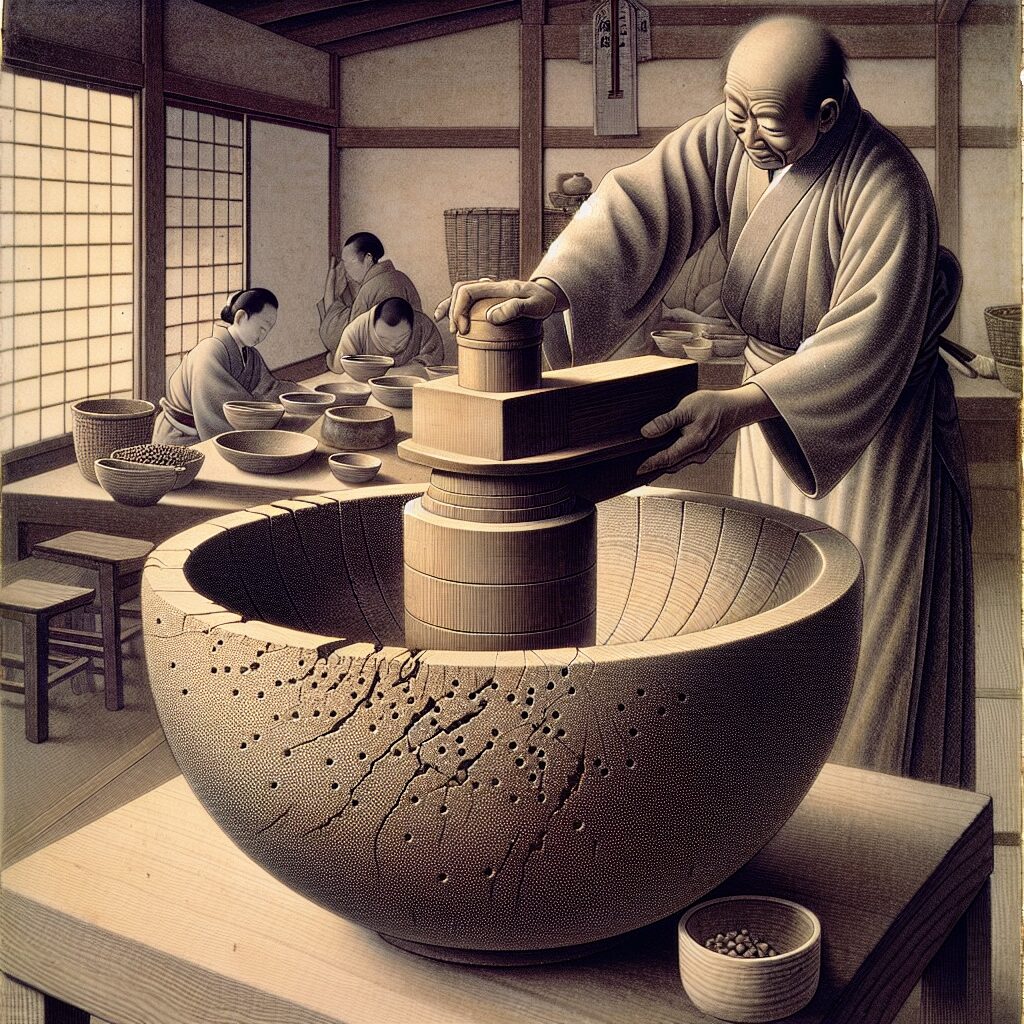

1. 昭和のキッチンの特色

その中心には、誰もが一度は手にしたことがあるであろう「すり鉢」がありました。

このすり鉢は、ただの調理器具ではなく、家庭の歴史を語るシンボルであり、その家族の文化と時間を共有する大切な存在でした。

炊事場には、独特の雰囲気が漂っており、それは単に料理をする場所に留まらず、家族の絆を深める場でもありました。

日々の食事作りに欠かせないこの場所は、家族全員で共有する貴重な空間として機能していました。

昭和の家庭では、すり鉢は胡麻をすり、味噌を溶かし、果物を潰すといった下ごしらえに不可欠な存在でした。

そして、頻繁に使われるがゆえに、すり鉢には使用の証が残りやすく、それが味わい深さを増す要因ともなっていました。

ひび割れたすり鉢は、見た目には決して最良とは言えないまでも、歴史と愛が詰まっていました。

便利さを求める現代とは逆に、当時は壊れかけたものでも手を入れて長く大切に使い続けることが重要視されていました。

この価値観が根付いていたからこそ、すり鉢もまた家族の一員として、長年にわたり使用され続けてきたのです。

さらに、昭和の時代には電動調理器具が普及していなかったため、手作業での調理が普通であり、それが独特の温もりをもたらしました。

このように、すり鉢を用い続けることは、単なる道具の常用に留まらず、手作りの温かさを守る行為でもありました。

当時の炊事場の光景を振り返ると、何気ない食事時が家族にとってかけがえのないひと時であったことが思い起こされます。

昭和のキッチンの魅力を再認識することで、忙しい現代に生きる私たちも、もう一度家族や手作りの温もりを見直すきっかけになるかもしれません。

2. すり鉢とすりこぎの役割

この道具の組み合わせは、料理の下ごしらえにおいて極めて重要な役割を果たしていました。

例えば、胡麻を香ばしくすりつぶしてふりかけに使用されたり、味噌を滑らかに溶かして味噌汁を作るために使われたりと、その使用方法は実に多岐にわたります。

また、果物をつぶしてピューレ状にしたり、調味料を混ぜ合わせる際にも、すり鉢は手早く活躍していました。

このような調理のプロセスにおいて、すり鉢とすりこぎの存在は、料理の風味を引き立たせ、家庭料理に一層の深みを与えるものだったのです。

すり鉢が小さなひび割れを持ちつつも使い続けられたことには、単なる道具としてだけではなく、家族と共に過ごした時間や思い出が染み込んでいるため、新しい道具に変えることを惜しむ気持ちがあったからでしょう。

現代では、電子レンジや電動ミキサーなど、便利な調理家電が数多く登場し、手動のすり鉢を使用する場面は減少してきています。

しかしこの道具は、手作りの温かみや家族の絆を再認識するきっかけを与えてくれる存在であると言えるでしょう。

すり鉢とすりこぎは、素材そのものの味を大切にし、細やかに心を込めて調理する、そんな昭和時代の食文化を象徴する道具なのです。

3. 和食とすり鉢の関係

昭和の時代には、新しいものを購入するよりも、手元にあるものを大切に使うという文化が根付いていました。そのため、すり鉢が多少ひび割れていても、愛情を持って手入れをしながら使い続けるという姿勢が広まりました。それは、物が少なく貴重であった時代背景が影響しているのです。これらの道具に愛着を持ち、長く使えるように工夫を凝らすことが一般的でした。

日常の中で、すり鉢を使う時、それによって生まれる家庭の温かさや、調理過程を共に過ごす時間が重視されていました。すり鉢のひびや使用感は、家族が食卓を囲む幸福な時間の証でもあり、このようにして昭和の家庭の絆が強められていったのです。

現代の家庭では調理機器が電動化され、すり鉢を見る機会は少なくなりましたが、その存在感や歴史ある役割を思い返すことは、手作りの価値や家族の時間への再認識にもつながります。そして、その昔ながらの道具が持つ魅力を再評価することで、現在の生活にも新たな息吹をもたらすことができるでしょう。

4. 昭和の物を大切にする文化

この文化は、戦後の物資が不足しがちな混沌とした時代背景によって育まれたものです。

そのため、多くの家庭では例えば「すり鉢」のような調理道具が、役目を全うするまで大切にされてきました。

すり鉢は胡麻や味噌をすりつぶすために日常的に使用され、日々の調理を支えていました。

ひび割れが入っても、その道具が持つ便利さと歴史、そして家族から受け継がれてきた愛着が重視されたのです。

こうした背景には、物を簡単に捨てるのではなく、修理を加えつつ使用する、「もったいない」精神が根付いていたと言えます。

また、すり鉢だけでなく、家庭内の多くの道具が同様の価値を持っていました。

少々の傷や欠陥があっても、そのモノが持つポテンシャルを最大限に引き出し、長く使い続ける努力がなされていました。

物を大切にし、手入れをしながら使い続けるという考え方は、環境にも優しく、とても持続可能なものでした。

現代は豊富な選択肢と便利な家電製品に囲まれた時代ですが、昭和の頃に培われた「物を大切にする文化」を振り返ることは、今の私たちにとっても大きな意味を持ちます。

製品の寿命を伸ばし、そしてそれらに込められた思いを楽しむことで、物だけに限らず家族や暮らしを豊かにする知恵を再確認することができます。

5. 現代におけるすり鉢の意義

まず挙げられるのは、すり鉢が持つ手作りの温かみです。電動の機械は便利なのですが、その過程には手を動かす歓びや食材を扱う愛着が欠けがちです。すり鉢を使うことで得られる手触りや、力加減を調整しながらすりつぶす行為そのものが、料理を作る楽しさを増幅させてくれます。これは、効率が優先されがちな現代のキッチンにおいてこそ、貴重な体験と言えるでしょう。

また、家族で食事を準備する時間を共有する道具として、すり鉢は今なおその役割を果たしています。子どもや家族が一緒になって食材をすり鉢で処理することで、共同作業の楽しさや、手作りの食事に対する感謝の念が育まれます。昔ながらの道具を用いることで、家族間のコミュニケーションが活性化され、共に過ごす時間が豊かになるのです。

さらに、持続可能な生活様式が見直される今日において、頑丈で長持ちするすり鉢の価値が再評価されています。昭和の昔から受け継がれた一品一品は、わずかなひび割れさえも歴史と愛情の証であり、新品を次々と買い換えることの是非を問うたときに、その存在意義が浮き彫りとなります。

すり鉢は、単なる調理器具に留まらず、家族や文化を繋ぐ架け橋でもあるのです。昭和の炊事場を振り返ることで見えるその価値は、形を変えながらも現代において大切な役割を果たし続けています。このように、時代を超えて愛され続けるすり鉢の魅力こそ、私たちが再び注目し、次世代へと受け継ぐべき財産であると言えるでしょう。

6. まとめ

その中心的存在として大活躍していたのが「すり鉢」です。

すり鉢は、どの家庭にも必ず一つはあり、長年使用されてきました。

その姿は、昭和の炊事場そのものを象徴していると言っても過言ではありません。

現代の料理においては、あまり目にする機会が減ったすり鉢ですが、その存在が持つ深い意味を思い返してみたいと思います。

すり鉢は、胡麻をすりつぶしたり、味噌を溶かしたり、果物をつぶしたりといった様々な調理に欠かせない道具でした。

その行為一つひとつには、家族の健康を気遣う温かな手作りの食事がありました。

すり鉢には、長い年月を経る中で積み重ねられた小さなひび割れが入り、多くの思い出と共に、その家庭の歴史を語り続けています。

物が不足しがちだった時代、壊れても修理し使い続けるその姿勢には、物を大切にする心がありました。

また、すり鉢はただの調理器具以上のものとして家族団欒の中心でもありました。

料理の出来栄えを追求するというよりも、むしろその過程や家族が集まる時間が大切にされていたのです。

すり鉢を囲み、多くの家庭で生まれた笑顔や声、そして温かな思い出たち。

それらは、一つひとつのひびに込められ、昭和という時代を超え今に伝わっています。

現在、電子機器の進化により、すり鉢は手にする機会が少なくなっていますが、そのシンプルな道具が持つ魅力は色褪せません。

改めて振り返ることで、多忙な現代にこそ、昭和の時代から受け継がれた知恵や家族の絆の尊さを再認識することができるでしょう。

手作りの温かみを思い起こし、心の豊かさを取り戻す機会として、この昭和の炊事場の象徴「すり鉢」に敬意を表したいと思います。