1. 昭和の遠足とは

遠足の主な楽しみの一つが「おやつタイム」です。この時間をいかに充実させるかは、小学生の最大の関心事の一つでした。しかし、「おやつは300円まで」という厳正なルールが存在し、それをどうクリアするかが一つのゲームとなっていました。子供たちは、この300円という限られた予算の中で、いかにして多種多様なおやつを買うかに頭を悩ませました。毎回、おやつ選びは慎重に行われ、仲間たちと知恵を絞り合いながら戦略を練ることで、コミュニケーションが深まる時間ともなったのです。

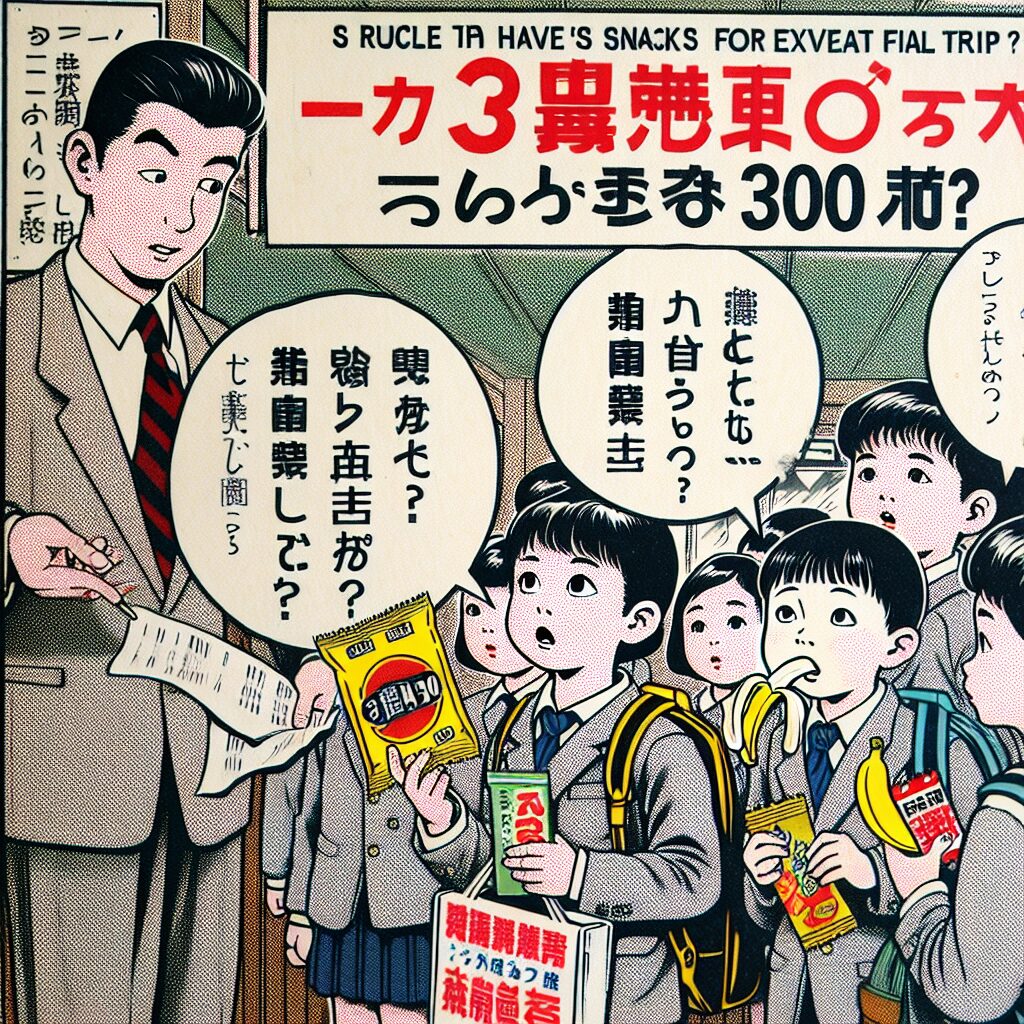

「301円はダメなのか?」という疑問から、「バナナはおやつに入るのか?」というお決まりの質問まで、これらは昭和の遠足準備に欠かせない光景でした。これらのやり取りは、単なるルール確認以上に、子供たちの間でジョークとして受け継がれ、笑いと共にその場を盛り上げるものでした。

こうした準備期間を通じて、子供たちはただ楽しみを待つだけでなく、ルールの中でいかに楽しむかを学んでいました。これこそが昭和の遠足の醍醐味であり、今も多くの昭和世代の心に大切な思い出として刻まれています。子供たちは、おやつを介したこの小さな冒険を通じて、他者と関わる楽しさを知り、自立への小さな一歩を刻んでいったのです。

2. おやつのルールの存在

親や教師たちがこのルールを設定した背景には、子供たちの安全を考慮するとともに、みんなが公平に楽しむための配慮がありました。子供たちが高価なおやつを持参してトラブルになることを未然に防ぐため、このような制限が設けられていたのです。

このルールを活用して、いかにして多くの種類のおやつを持参するかが一つの楽しみになっていました。300円という限られた予算内でできるだけ多くの大好物を持ち込むために、子供たちは頭をひねり、計算に余念がありませんでした。

また、ルールの境界を試す場面もよくありました。例えば、「301円はNGか?」と疑問を呈する子や、「バナナはおやつに入る?」といったお決まりの質問が飛び交い、そのたびに教室は笑い声に包まれました。こうしたやりとりを通じて、子供たちは互いの考えや感性を共有し、親睦を深めていくのです。

この300円ルールを巡る駆け引きや笑えるやりとりは、当時の小学生にとってのコミュニケーションツールでもありました。これにより当日は一層の楽しみを迎えることができたのではないでしょうか。それはただのおやつ選びではなく、昭和の子供たちにとって、ささやかな冒険とも言える素敵な思い出の一部となっていたのです。

3. 予算内でのやりくり

予算は「300円まで」が一般的なルールでした。この金額設定の裏には、親や教師たちの工夫があります。これにより、経済的なトラブルを避け、また子どもたちが公平に楽しめるようにとの配慮がされていたのです。しかし、この300円という額が、子どもたちにとっては一種の挑戦状のように映り、その制約内で最高の結果を出すことが重要でした。

子どもたちは300円を手に、お店でおやつを選ぶ際、真剣に考えます。例えば、単価の安い駄菓子を組み合わせて多く揃えるか、好きな高価なお菓子を1つメインとして選ぶか。それぞれに戦略があり、子どもたちは自分なりの哲学を持っていました。時には友達と相談しながら、いかにして予算の範囲内で最大限の満足を得るかを真剣に考えたのです。

このような予算内でのやりくりは、子どもたちに計画性や創造力、そして他者とのコミュニケーション能力を自然に養わせました。限られた金額の中でゆずり合いながらも、自分の欲しいものを手に入れるという駆け引きは、時に友情を深める場にもなったのです。特に遠足の前夜、家族と一緒にテーブルを囲んで行うおやつ選びの時間は、親子での大切なコミュニケーションの瞬間でもありました。

4. 規則の境界線を試す

また、「バナナはおやつに入るか?」という問いも、永遠のテーマとして語り継がれていました。この質問は、実際のルールを超えて、どう解釈するかを試す場でもありました。子供たちは、このおやつ議論を通じてコミュニケーション能力を高め、自分の意見を主張する力を養っていました。このようなルールの解釈を巡るやり取りは、単なるジョークとしての意味合いを含め、昭和の子供たちにとっては重要な社交の場だったのです。

これらの規則に対する挑戦は、決して反抗的なものではなく、むしろ仲間内での楽しい知的遊びとして受け入れられていました。それは、単に規則を破ることではなく、仲間たちとどのようにそのルールを面白く捉えられるかという創造的なプロセスでもありました。このような活動を通じて、子供たちは協調性や交渉力、そしてユーモアのセンスを培っていたのです。昭和の遠足には、このようにただのルールに留まらない、子供たちの成長や友情を育む多くの側面が存在していました。

5. 最後に

その中でも、遠足前のおやつ選びは心弾む一瞬でしたが、ただ単に好きなものを選ぶだけではありませんでした。

昭和時代、特に「おやつは300円まで」という鉄の掟の下で、子供たちは創意工夫を凝らして300円の壁に挑戦したのです。

この限られた予算で如何に多くのおやつを手に入れられるか、その駆け引きが一種のゲームとなり、友達同士で毎回様々な戦略を練る時間は、遠足の醍醐味のひとつでした。

300円という設定金額は、親や教師たちからの配慮によるもので、無駄に高価なおやつを持参することを防ぐためのものでした。

しかし、子供たちはこのルールの範囲内で、最大限の満足感を得るための策略を練り、自分なりの最善策を模索しました。

特に「301円は違反になるか?」や、「バナナはおやつに含まれるのか?」といった問いは、毎回の遠足準備の際に定番の話題となり、クラス内での貴重なコミュニケーションの場を提供しました。

これらの話題を通じて、子供たちは友人との絆を深め、遠足の到来を心待ちにすると共に、そのプロセス自体を楽しむことにも繋がったのです。

昭和の遠足前夜の光景は、皆が真剣におやつ選びに取り組み、各々が計算しながら最適な組み合わせを見つけようと試行錯誤するものでした。

計算紙に今にもはじけんばかりの希望と期待を書き連ね、それを片手に友人たちと議論を重ねる。

その瞬間は単純な準備の一環を超えて、友情を育む大切な対話の場ともなっていたのです。

このように、昭和の遠足は単なる学校行事に留まらず、子供たちの成長を促す重要な役割も担っていました。

遠足という特別な日に向けての時間や準備が、心躍る思い出として彼らの心に刻まれ続けているのです。