1. 昭和時代の町内会とは?

昭和の町内会では、こうした飾り物が雨に打たれても片付けられないまま残ることが一般的でした。理由の一つとして、飾りの管理や撤去を担当する人が明確でなかったことが挙げられます。それぞれの家や商店の前に飾られていた場合、その所有者の責任で片付けが行われましたが、そうでない共用のものに関しては、誰が片付けをするのか不透明な部分があったのです。

しかし、時が経つと自然と飾り物は町から消えていくものでした。いつの間にか誰かが片付けを始め、気が付けば町内の飾りがなくなっているという現象は、地域の無言の協力関係を象徴していました。これこそが昭和の町内会の一つの風物詩であったのです。このようなエピソードは昭和時代独特の人々の優しさと地域の一体感を物語っています。当時の人々にとって、これらの日常の光景は温かく懐かしいものであり、昭和のコミュニティの強い絆を感じさせるものでした。

2. 七夕飾りの役割と魅力

また、七夕飾りは子どもたちの創造力を育む場でもありました。色とりどりの紙で作られる飾りは、子どもたちにとって格好の遊び場であり、想像力を膨らませる機会でもあったのです。このような飾りを手に取った子どもたちの目には、普段とは異なる幻想的な町の風景が映し出されることでしょう。

さらに、七夕飾りは単に美しいだけでなく、生活に彩りを与え人々の心を和ませる存在でもありました。梅雨の雨に濡れて飾りがボロボロになっても、それが町の一部として残されるのは、そこに地域の温かみがあったからに他なりません。壊れた飾りが町を彩り続ける光景は、地域コミュニティの一面として、共に時を過ごすという静かなメッセージを伝えていたのです。

七夕飾りの役割と魅力を振り返ると、決して華やかさだけではなく、その装飾が持つ深い意味と人々の関係性が垣間見えます。この時代の風景は、現在では考えられないかもしれませんが、人と人とのつながりを大切にした昭和の良さを感じさせるものです。

3. 雨の季節に苦戦する七夕飾り

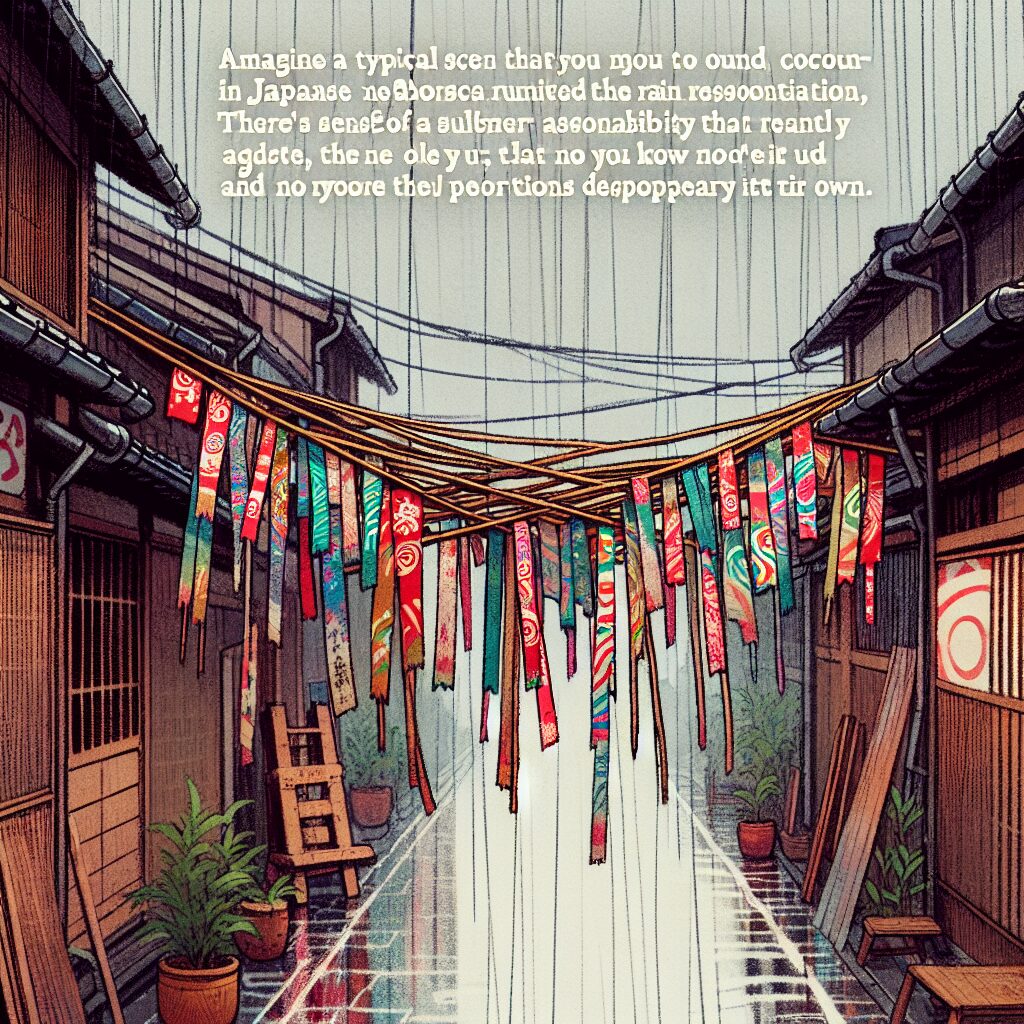

しかし、これらの美しい飾り物は梅雨の雨にとても弱く、雨の日にはその色合いや形が損なわれてしまうことがしばしばでした。

特に紙で作られた飾りは雨に濡れるとボロボロになり、時には骨組みまで露わになってしまいます。

このような状況は、飾りを作った住民たちにとって、胸を痛める光景でありながらも、どこか趣深い側面も併せ持っていました。

七夕飾りが雨に打たれ、ボロボロになっていく様子は、時の流れにその身を任せるかのように街の一部となります。

そして多くの場合、それらは特に誰かによって片づけられることなく、しばらくその場に放置されることが一般的でした。

その理由は、町内会の中で飾りの管理や片付けを誰が行うのかが明確ではなかったためです。

個々の家や商店の前の飾りであれば、所有者が対応しましたが、町全体で飾ったものに関しては、片付ける係のような存在がなかったことが影響しています。

こうした飾りの行方は、やがて誰かがひそかに片付けを始め、気づいた頃にはなくなっていることが常でした。

昭和という時代の中で、こうした自然に任せた町のありようは、静かで無言の協力関係を象徴していたのです。

それは、地域社会特有の一体感や優しさを感じられるものであり、当時の人々にとってはごく普通の風景でした。

今では、考えられないようなことかもしれませんが、この時代のこういった出来事や風習は、懐かしさと温かさを与えるものでした。

4. 片付けられない飾り物の謎

しかし、一度飾られたこれらの飾りが片付けられないまま自然消滅する現象が、町内会の日常に溶け込んでいました。

誰も片付けを率先して行わないこの曖昧さは、もしかすると町内会の機能不全を示すものだったのかもしれません。

というのも、町内会では飾りを飾ることは行っても、片付ける担当がはっきりとは決まっていなかったのです。

特に個人の所有物ではない場合、責任の所在が曖昧になりがちな状況でした。

興味深いのは、その曖昧さから生まれた、自然と飾りが消えていく現象です。

これは、無言の協力関係が生む一種の町内会の仕組みとも言えるでしょう。

誰かが進んで片付けを始めるでもなく、しかしふとした瞬間に誰かが動き出し、気付けば全ての飾りが静かに片づけられているという具合です。

この静かな協力関係こそが、温かな町内会の絆を象徴していたのではないでしょうか。

七夕飾りは風雨に晒されることで時間の流れの中で風化し、消えていくさまは、昭和の風情を語るに欠かせない一場面だったのです。

このように、片付けられない飾り物の存在は、不思議でありながらどこか日本の伝統的な風景の一部として愛され続けていたのです。

5. 最後に

その中でも特に記憶に残るのが、町のあちこちに飾られた七夕飾りの光景です。

当時の七夕飾りは、住民の手で一つ一つ丁寧に作られ、公園や商店街、家庭の前などに飾られていました。

色とりどりの飾りが風に揺れる様子は、街全体を魅力的に彩り、子どもから大人までを楽しませました。

しかし、梅雨の時期に重なることが多く、飾りは雨に濡れてしまうことも頻繁にありました。

濡れた紙飾りは色褪せ、時には骨組みが見えてしまうことも。

そのような飾りが町中に放置されることも珍しくなく、それさえも昭和の町内会の風情として受け入れられていました。

日が経つにつれ、誰が片付けるともなく消えていく飾りの存在は、ある種の地域の連帯感を物語ります。

無言の協力のうちに片づけられるその姿は、まるで自然に逆らわずに共に生きる昭和の風情そのものです。

懐かしさを感じるこれらの風景は、日本の良き時代を象徴し、今尚多くの人々の心に温かく残っています。

地域社会の中でのつながりと共感が生み出したこのような温もりは、現代において失われつつあるからこそ、振り返って学ぶべき価値があるのかもしれません。

昭和の町内会が教えてくれるのは、ただ懐かしいだけでなく、人とのつながりや地域の力がどれほど大切であったかということです。

この豊かで温かい時代の一端を、私たちも少しでも取り戻すことができるよう、日々の生活に活かしていきたいものです。