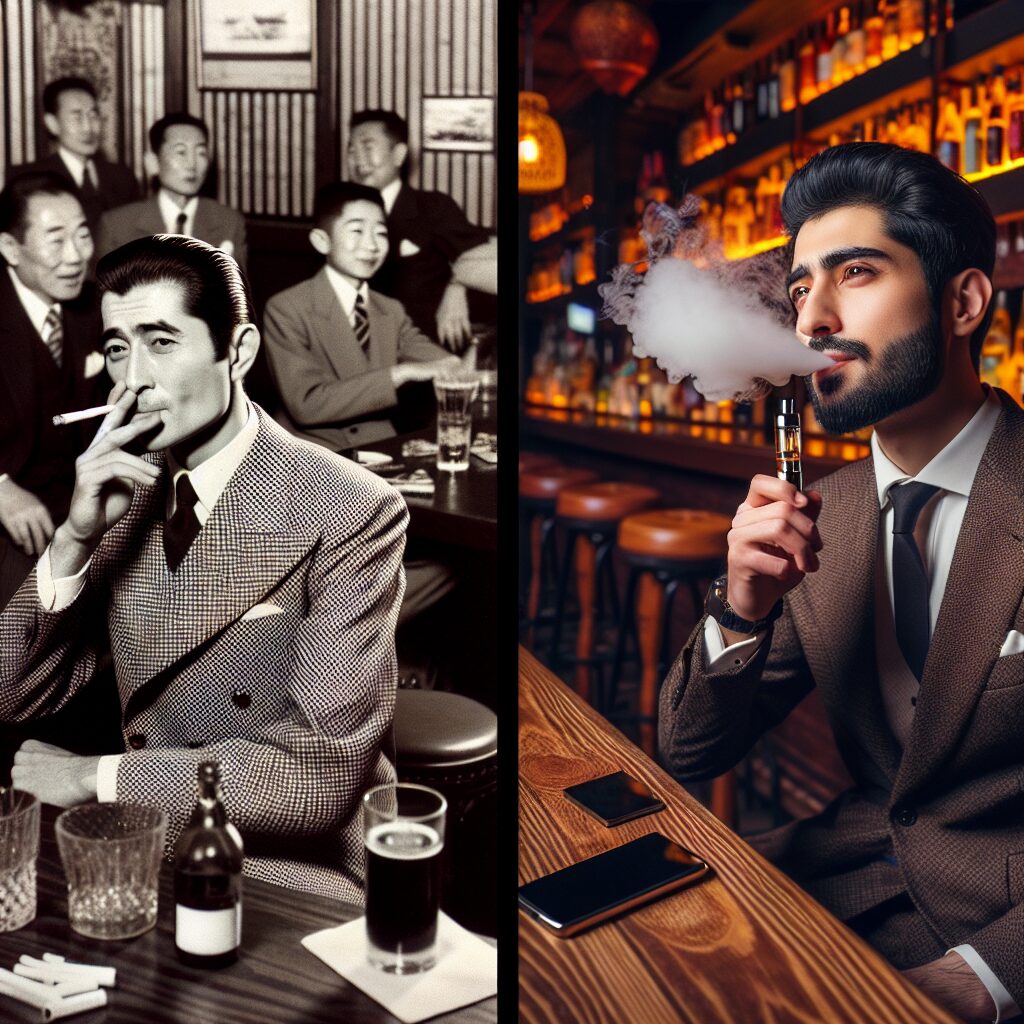

昭和の喫煙文化は職場や公共の場で広がり、グループで灰皿を共有する光景が一般的でした。今は分煙化が進み、当時の習慣は見る影もありません。

1. 昭和時代の喫煙スタイル

昭和時代は、喫煙文化が非常に広まっていた時代として知られています。

この時代の日本では、喫煙が許される環境が広範囲に及んでおり、職場や公共の場所でもタバコを吸うことは一般的でした。

当時の日本社会では、タバコは単なる嗜好品としてだけでなく、コミュニケーションの一環としても親しまれていました。

職場では、会議中にタバコを吸いながら議論を交わす光景が見られ、喫煙が人と人をつなぐ役割を果たしていたのです。

公共機関やオフィスの片隅には、いつも大きな灰皿が設置されていました。

これらの灰皿は、誰もが自由にタバコを消すことができるようになっており、常にたばこの吸殻で山盛りになることが普通でした。

これはタバコが日常生活に深く根付いていた証拠であり、多くの人がタバコの煙や臭いに対してあまり神経質にならなかった時代背景を反映しています。

煙草のフィルターでさえ、火の消しやすさよりも吸いやすさが求められていたため、しばしば消しきれないまま灰皿に置かれる事態もあったようです。

また、宴会の場でもこのような喫煙習慣は顕著でした。

集団で集まり、一つの灰皿を何人もで共有する光景は、今では考えられませんが、当時はごく一般的なものでした。

多くの人が交わるこのような場では、タバコは人間関係を強化する道具としての役割を果たしていました。

現代では、喫煙所が分煙されるようになり、昭和時代のような大胆な喫煙文化を目にすることはほとんどなくなりましたが、これは日本社会の変遷を感じさせます。

昭和の喫煙文化は、ある意味でその時代の象徴であり、多くの人にとって懐かしい思い出として語り続けられています。

現代においてこの文化を振り返ることは、日本の歴史や社会の一面を知る貴重な機会を与えてくれるでしょう。

この時代の日本では、喫煙が許される環境が広範囲に及んでおり、職場や公共の場所でもタバコを吸うことは一般的でした。

当時の日本社会では、タバコは単なる嗜好品としてだけでなく、コミュニケーションの一環としても親しまれていました。

職場では、会議中にタバコを吸いながら議論を交わす光景が見られ、喫煙が人と人をつなぐ役割を果たしていたのです。

公共機関やオフィスの片隅には、いつも大きな灰皿が設置されていました。

これらの灰皿は、誰もが自由にタバコを消すことができるようになっており、常にたばこの吸殻で山盛りになることが普通でした。

これはタバコが日常生活に深く根付いていた証拠であり、多くの人がタバコの煙や臭いに対してあまり神経質にならなかった時代背景を反映しています。

煙草のフィルターでさえ、火の消しやすさよりも吸いやすさが求められていたため、しばしば消しきれないまま灰皿に置かれる事態もあったようです。

また、宴会の場でもこのような喫煙習慣は顕著でした。

集団で集まり、一つの灰皿を何人もで共有する光景は、今では考えられませんが、当時はごく一般的なものでした。

多くの人が交わるこのような場では、タバコは人間関係を強化する道具としての役割を果たしていました。

現代では、喫煙所が分煙されるようになり、昭和時代のような大胆な喫煙文化を目にすることはほとんどなくなりましたが、これは日本社会の変遷を感じさせます。

昭和の喫煙文化は、ある意味でその時代の象徴であり、多くの人にとって懐かしい思い出として語り続けられています。

現代においてこの文化を振り返ることは、日本の歴史や社会の一面を知る貴重な機会を与えてくれるでしょう。

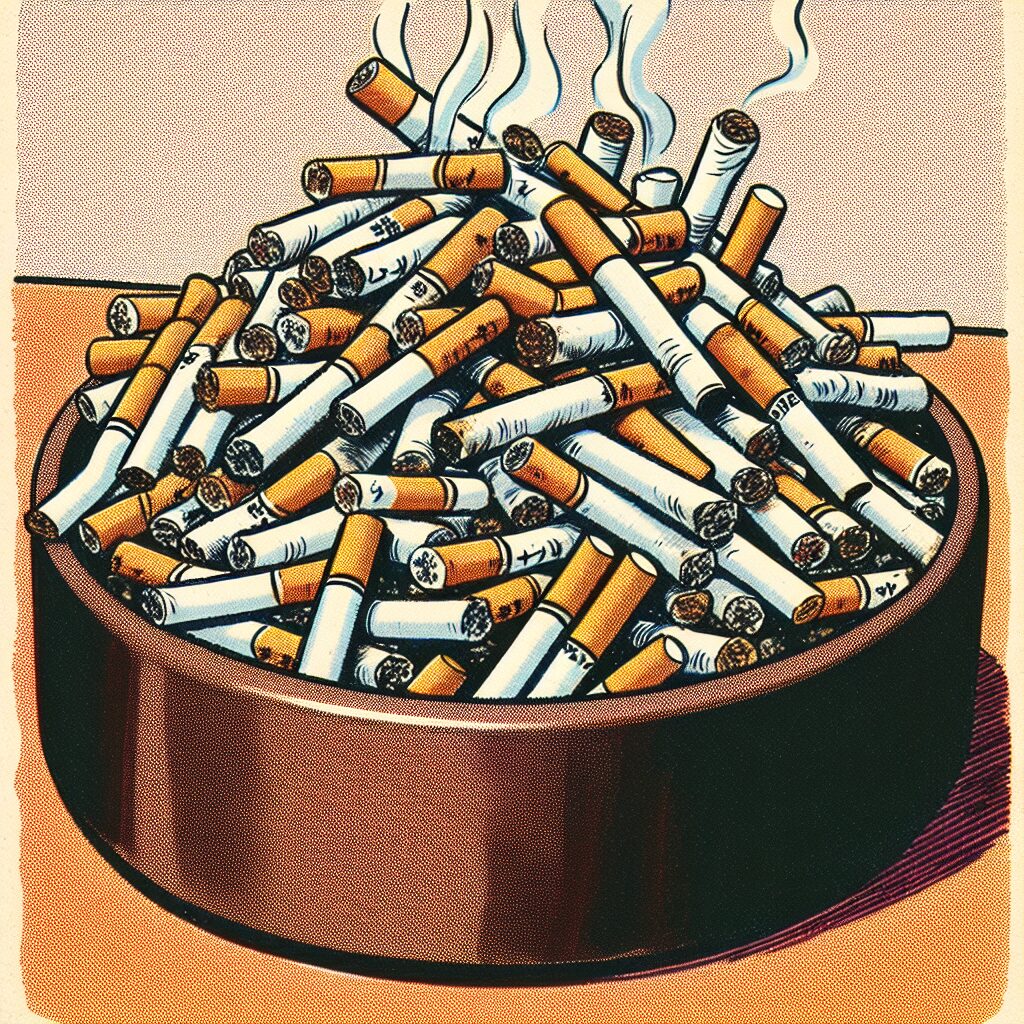

2. 灰皿の象徴的存在

昭和の時代において、灰皿は単なる喫煙道具を超えた象徴的な存在でした。

公共の場や職場に設置された灰皿は、喫煙者たちにとっての共有スペースであり、社交の場としての役割も果たしていました。

この時代には公共の場所に多くの灰皿が設置されており、人々は自由にたばこを楽しむことができました。

至る所で目にすることができた灰皿は、まさに昭和の喫煙文化を象徴するアイコンとも言えるでしょう。

当時、多くの場所で見られたのは、灰皿にタバコの吸い殻が山盛りになるという光景でした。

誰もが自由に灰皿を利用できたため、次から次へと押し込まれるタバコの吸い殻で灰皿は常に満杯状態になりました。

この状態が当たり前であったために、その中から上がる悪臭や煙もまた日常の一部として受け入れられていたのです。

しかし、灰皿の存在には問題もありました。

特に、良くないと言われていたのは、複数人で一つの灰皿を共有することで引き起こされる悪臭問題です。

タバコの残り香や、焦げた臭いが混ざり合い、その場所を臭くしてしまうことも珍しくありませんでした。

現在の視点から見ると、非喫煙者への配慮に欠けていたかもしれませんが、当時の人々にとってはそれが普通の光景でした。

これら昭和時代の喫煙文化の名残は、今ではなかなか見られませんが、それでも過去を振り返る上で重要な要素です。

灰皿という一つの道具を通じて、当時の社会や文化の側面を垣間見ることができるのです。

現在では、喫煙所の分煙化が進み、灰皿が設置されている場所は限定されるようになりました。

しかし、昭和の喫煙文化は、今もなお懐かしい記憶として多くの人々の心に残っています。

公共の場や職場に設置された灰皿は、喫煙者たちにとっての共有スペースであり、社交の場としての役割も果たしていました。

この時代には公共の場所に多くの灰皿が設置されており、人々は自由にたばこを楽しむことができました。

至る所で目にすることができた灰皿は、まさに昭和の喫煙文化を象徴するアイコンとも言えるでしょう。

当時、多くの場所で見られたのは、灰皿にタバコの吸い殻が山盛りになるという光景でした。

誰もが自由に灰皿を利用できたため、次から次へと押し込まれるタバコの吸い殻で灰皿は常に満杯状態になりました。

この状態が当たり前であったために、その中から上がる悪臭や煙もまた日常の一部として受け入れられていたのです。

しかし、灰皿の存在には問題もありました。

特に、良くないと言われていたのは、複数人で一つの灰皿を共有することで引き起こされる悪臭問題です。

タバコの残り香や、焦げた臭いが混ざり合い、その場所を臭くしてしまうことも珍しくありませんでした。

現在の視点から見ると、非喫煙者への配慮に欠けていたかもしれませんが、当時の人々にとってはそれが普通の光景でした。

これら昭和時代の喫煙文化の名残は、今ではなかなか見られませんが、それでも過去を振り返る上で重要な要素です。

灰皿という一つの道具を通じて、当時の社会や文化の側面を垣間見ることができるのです。

現在では、喫煙所の分煙化が進み、灰皿が設置されている場所は限定されるようになりました。

しかし、昭和の喫煙文化は、今もなお懐かしい記憶として多くの人々の心に残っています。

3. 安全性への懸念

昭和の時代には、喫煙文化が非常に広まっており、火のついたままのタバコを灰皿に積み重ねるという行為が一般的でした。

しかし、この行為には多くの安全性への懸念が潜んでいました。

まず第一に、火が消えずに残ったタバコの吸殻が積み重なることで、火事のリスクが常に存在していたのです。

このような状況に対する危機感は当時の社会にはあまり見られず、「どうせ大丈夫だろう」という軽視が横行していました。

職場や家庭などに設置された灰皿は、常にタバコの吸殻で山盛りの状態であり、消火に不十分なタバコが多く存在していました。

結果として、灰皿から出る煙や火災のリスクが、特に混雑した場所では高まっていました。

それにもかかわらず、昭和の人々はその危険性をあまり意識せず、むしろ喫煙を1つの文化として受け入れていたのです。

この無頓着な態度は、時代背景によるもので、社会全体が喫煙の害や火災の危険性を深く考えることなく、タバコを文化の一部として享受していたからにほかなりません。

公共の場における喫煙が自由であった時代ならではの側面が色濃く、現代の視点から見ると大きな懸念点となるでしょう。

結局、このような昭和当時の喫煙に関する安全性の問題は、現在の分煙や禁煙の流れを生むきっかけにもなりました。

火災を防ぎ、安全を確保するため、また非喫煙者への配慮として、現代は喫煙所がきちんと分煙されているのです。

昭和からの教訓として、今後も健全な喫煙文化を考えていく必要があります。

しかし、この行為には多くの安全性への懸念が潜んでいました。

まず第一に、火が消えずに残ったタバコの吸殻が積み重なることで、火事のリスクが常に存在していたのです。

このような状況に対する危機感は当時の社会にはあまり見られず、「どうせ大丈夫だろう」という軽視が横行していました。

職場や家庭などに設置された灰皿は、常にタバコの吸殻で山盛りの状態であり、消火に不十分なタバコが多く存在していました。

結果として、灰皿から出る煙や火災のリスクが、特に混雑した場所では高まっていました。

それにもかかわらず、昭和の人々はその危険性をあまり意識せず、むしろ喫煙を1つの文化として受け入れていたのです。

この無頓着な態度は、時代背景によるもので、社会全体が喫煙の害や火災の危険性を深く考えることなく、タバコを文化の一部として享受していたからにほかなりません。

公共の場における喫煙が自由であった時代ならではの側面が色濃く、現代の視点から見ると大きな懸念点となるでしょう。

結局、このような昭和当時の喫煙に関する安全性の問題は、現在の分煙や禁煙の流れを生むきっかけにもなりました。

火災を防ぎ、安全を確保するため、また非喫煙者への配慮として、現代は喫煙所がきちんと分煙されているのです。

昭和からの教訓として、今後も健全な喫煙文化を考えていく必要があります。

4. 昭和の宴会文化と喫煙

昭和の時代、宴会は大勢の人々が集まって楽しむ社交の場として重要な位置を占めていました。その中でも、喫煙は特に欠かせない要素の一つでした。宴会場には必ずと言っていいほど灰皿が設置され、多くの参加者がそれを共有して喫煙を楽しんでいました。当時の灰皿はサイズが小さくても、参加者たちは次々とタバコを吸い、一つの灰皿は瞬く間に吸い殻で満たされるのが常でした。

宴会は酒とタバコが共に楽しめる場として、まさに昭和の社交文化の象徴であったと言えます。参加者たちは、酒を片手に次から次へとタバコを吸い、その時間を共有することでより一層の連帯感を感じていました。灰皿を共有する光景は、彼らが互いに信頼し合いながら共に過ごす時間の証であり、同じ時を楽しむ仲間としての絆を深めるものでした。

お酒の酔いからくる高揚感と共に、タバコを吹かすことでリラックスし、社交の輪がより広がっていく様子は、参加者たちの心に深く刻まれていました。そして、煙草の青白い煙がゆらゆらと立ち上る中、会話が弾み、笑い声が響く様子は昭和の宴会文化そのものでした。

しかし、これらの風景は現代ではあまり見られなくなっています。現在では分煙が進み、喫煙所が専用に設けられるようになりました。しかし、昭和の宴会文化の名残として、当時の喫煙の風景は今でも懐かしい記憶として語り継がれ、その時代の空気を思い起こさせます。そうした文化が存在していたことは、日本の社交のあり方にも一つの影響を与えているのです。

5. 現在との比較

昭和の時代は、多くの人々がたばこの煙に囲まれた生活をしていました。

特に職場や公共の場では喫煙が容認されており、灰皿は至る所に設置されていました。

たばこの吸殻で山盛りになった灰皿は、職場の風景の一部であり、当時の喫煙習慣を象徴するものでした。

参加者がひとつの灰皿を共有する宴会の場もまた、昭和時代を象徴する喫煙文化の一つであり、その大胆さと共に懐かしい思い出として語り継がれています。

現代においては、喫煙文化は大きく変わり、分煙が進化しました。

オフィスや公共機関では厳格な禁煙ルールが敷かれ、喫煙は指定された場所でのみ許可されています。

この変化は、非喫煙者の健康を守るため、また火災防止の観点からも重要な進展です。

分煙の進化により、昭和にはごく当たり前だったたばこの煙が漂う光景は、いまではほとんど見られなくなりました。

昭和の喫煙文化は、一部の人々にとって懐かしいものでありながら、現代では考えられないような習慣でもあります。

たばこの火の不始末による火災の危険性や、たばこの臭いが生活環境に与える影響が強く認識されるようになっています。

文化としての遺産ともいえる昭和の喫煙文化ですが、現代の私たちは、より安全で健康的な生活を選ぶようになってきているのです。

特に職場や公共の場では喫煙が容認されており、灰皿は至る所に設置されていました。

たばこの吸殻で山盛りになった灰皿は、職場の風景の一部であり、当時の喫煙習慣を象徴するものでした。

参加者がひとつの灰皿を共有する宴会の場もまた、昭和時代を象徴する喫煙文化の一つであり、その大胆さと共に懐かしい思い出として語り継がれています。

現代においては、喫煙文化は大きく変わり、分煙が進化しました。

オフィスや公共機関では厳格な禁煙ルールが敷かれ、喫煙は指定された場所でのみ許可されています。

この変化は、非喫煙者の健康を守るため、また火災防止の観点からも重要な進展です。

分煙の進化により、昭和にはごく当たり前だったたばこの煙が漂う光景は、いまではほとんど見られなくなりました。

昭和の喫煙文化は、一部の人々にとって懐かしいものでありながら、現代では考えられないような習慣でもあります。

たばこの火の不始末による火災の危険性や、たばこの臭いが生活環境に与える影響が強く認識されるようになっています。

文化としての遺産ともいえる昭和の喫煙文化ですが、現代の私たちは、より安全で健康的な生活を選ぶようになってきているのです。

6. まとめ

昭和の時代は喫煙文化が盛んな時代として広く認識されています。

この時代、職場や公共の場での喫煙は当たり前で、たばこの煙が漂う環境は日常の風景でした。

特に昭和を特徴づける喫煙習慣として、灰皿に多数の吸殻が押し込まれている様子が挙げられます。

公共機関やオフィスの片隅に置かれた灰皿は、誰もが自由に使えるもので、容赦なくタバコが押し込まれていました。

その結果、灰皿は常に山盛り状態。

火の消しやすい構造のたばこも存在しましたが、騒がしい場では消し切れず、火が残ったタバコが積み重なり、青白い煙が漂うこともしばしばでした。

このような光景は現在から見ると火事の危険性が考えられますが、当時は普通のことでした。

また、灰皿の吸殻は強い臭いを放ち、今では非喫煙者へのエチケット欠如とされる面もありますが、昭和の人々にとっては日常の一部に過ぎませんでした。

宴会の場でも同様で、参加者は次々と喫煙し、一つの灰皿を共有することが当たり前。

時代と共に、このような喫煙習慣は消えつつありますが、昭和の思い出として懐かしまれています。

この時代特有の喫煙文化は、社会の一側面を垣間見せる貴重な記憶です。

この時代、職場や公共の場での喫煙は当たり前で、たばこの煙が漂う環境は日常の風景でした。

特に昭和を特徴づける喫煙習慣として、灰皿に多数の吸殻が押し込まれている様子が挙げられます。

公共機関やオフィスの片隅に置かれた灰皿は、誰もが自由に使えるもので、容赦なくタバコが押し込まれていました。

その結果、灰皿は常に山盛り状態。

火の消しやすい構造のたばこも存在しましたが、騒がしい場では消し切れず、火が残ったタバコが積み重なり、青白い煙が漂うこともしばしばでした。

このような光景は現在から見ると火事の危険性が考えられますが、当時は普通のことでした。

また、灰皿の吸殻は強い臭いを放ち、今では非喫煙者へのエチケット欠如とされる面もありますが、昭和の人々にとっては日常の一部に過ぎませんでした。

宴会の場でも同様で、参加者は次々と喫煙し、一つの灰皿を共有することが当たり前。

時代と共に、このような喫煙習慣は消えつつありますが、昭和の思い出として懐かしまれています。

この時代特有の喫煙文化は、社会の一側面を垣間見せる貴重な記憶です。