昭和の年末年始、雑煮は地域ごとの味と文化を反映し家族の絆を深める料理でした。現代ではその機会が減少も、SNSで再評価が進む。

1. 昭和の雑煮の風景

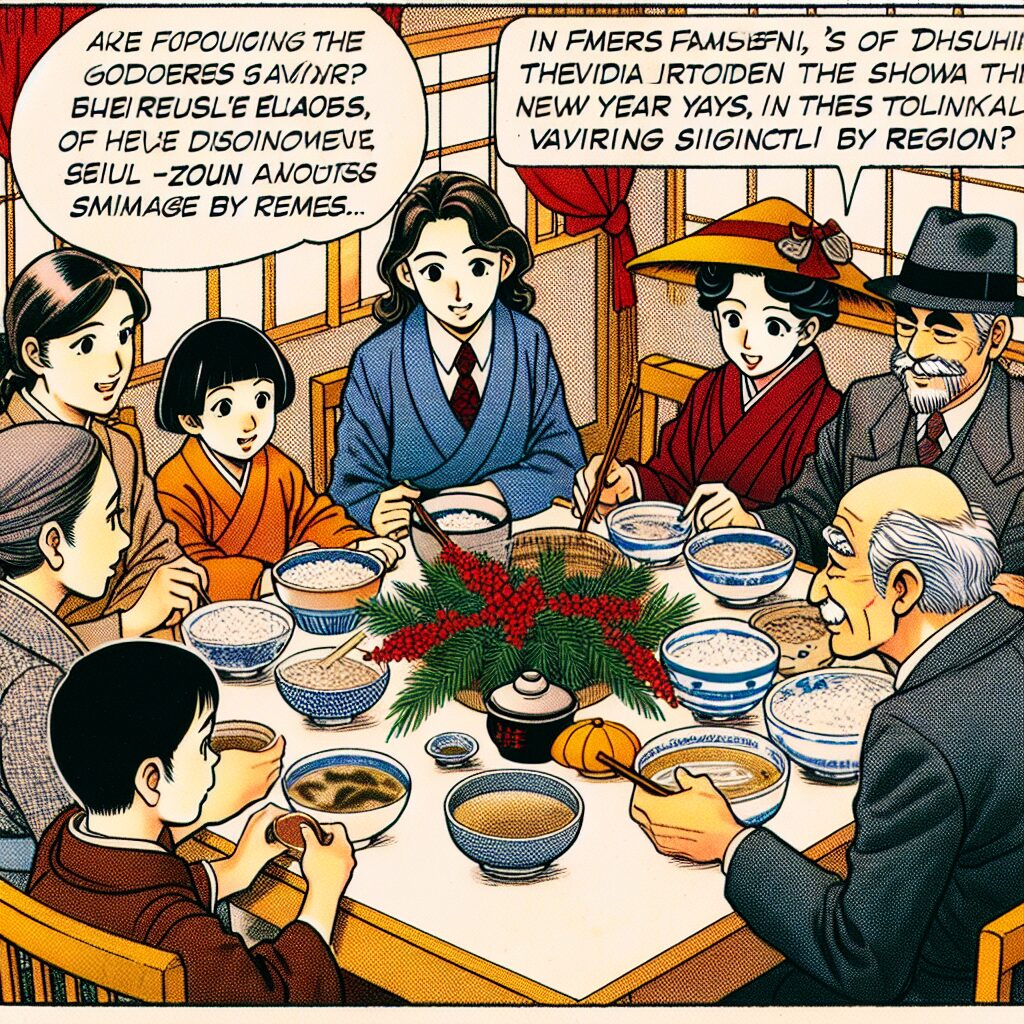

昭和時代の年末年始の風景といえば、家族で囲む雑煮のシーンは欠かせないものでした。雑煮は地域によって味や具材が異なり、多くの家庭で独自の伝統を持つ料理でした。この料理は、各家庭の伝統や文化を象徴するもので、地域ごとに異なる味と共に楽しまれていました。

昭和の家族は西日本なら鰹節や昆布でだしを取った白味噌仕立ての汁に丸餅を入れることが一般的で、その甘めの味付けが冬の寒さを和らげる存在でした。一方、関東地方ではすまし汁に四角い焼き餅を加えるシンプルでありながら豊かな味わいの雑煮がありました。また、東北地方では醤油をベースにしたスープに焼き餅を入れ、地方の特色を色濃く反映していました。そのため、各地の文化や風習を感じながら、家族の絆を深めることができたのです。

年末年始の大行事として、親戚が集まり、各家庭自慢の雑煮を持ち寄ってその違いを楽しむことも多く、その豊かなバラエティが家族や地域の絆をより一層強くしました。

しかし、現代においては雑煮文化の衰退が心配されています。核家族化や洋食文化の浸透、ライフスタイルの変化がその要因としてあげられます。さらに、忙しい現代では年末年始も他の過ごし方が選択されるようになり、伝統料理が食卓に上る機会が減っています。

それでも、雑煮は地域の文化を尊重しつつ残され、SNSを通じて雑煮のレシピや地域性をシェアするなど、再評価の動きも始まっています。こうした活動は、昭和から受け継がれた伝統の味を次世代に伝えるためには重要であり、再び雑煮が年末年始の食卓に戻ることを期待しています。

昭和の家族は西日本なら鰹節や昆布でだしを取った白味噌仕立ての汁に丸餅を入れることが一般的で、その甘めの味付けが冬の寒さを和らげる存在でした。一方、関東地方ではすまし汁に四角い焼き餅を加えるシンプルでありながら豊かな味わいの雑煮がありました。また、東北地方では醤油をベースにしたスープに焼き餅を入れ、地方の特色を色濃く反映していました。そのため、各地の文化や風習を感じながら、家族の絆を深めることができたのです。

年末年始の大行事として、親戚が集まり、各家庭自慢の雑煮を持ち寄ってその違いを楽しむことも多く、その豊かなバラエティが家族や地域の絆をより一層強くしました。

しかし、現代においては雑煮文化の衰退が心配されています。核家族化や洋食文化の浸透、ライフスタイルの変化がその要因としてあげられます。さらに、忙しい現代では年末年始も他の過ごし方が選択されるようになり、伝統料理が食卓に上る機会が減っています。

それでも、雑煮は地域の文化を尊重しつつ残され、SNSを通じて雑煮のレシピや地域性をシェアするなど、再評価の動きも始まっています。こうした活動は、昭和から受け継がれた伝統の味を次世代に伝えるためには重要であり、再び雑煮が年末年始の食卓に戻ることを期待しています。

2. 地域ごとの雑煮の違い

日本各地を旅すれば、その地域の雑煮の多様性に驚かされます。

雑煮という料理は、日本の各地域で見事なまでにその個性を反映しています。

特に昭和の時代には、年末年始に家族や親戚が一堂に会し、地域ごとに異なる雑煮を楽しむという文化が華やかに存在していました。

西日本の雑煮は、通常、鰹節や昆布でとった香り高いだしに白味噌を溶かし、まろやかでほんのりとした甘さを持つ汁に仕上げます。

この雑煮の特徴は、丸餅が入ることです。

これらは寒い冬の日には、心も体も温まる料理として親しまれてきました。

一方、関東地方の雑煮は透明なすまし汁がベース。

四角い焼き餅を入れるスタイルが一般的で、シンプルながらも深い味わいを楽しめます。

この透明感のある出汁が、焼き餅の香ばしさを引き立てるのです。

また、東北地方では醤油ベースのスープが特徴的で、寒冷地ならではの濃い味付けが、焼き餅の風味と相まって、独特の存在感を放っています。

こうした雑煮の地域差は、単に味や使用する調味料の違いにとどまらず、各地域の風土や文化、歴史が詰まっているのです。

昭和時代にこうした多様性を体感しながら、家族や地域の絆を深めることは、年末年始の大切なイベントの一つでした。

その伝統は現代にも受け継がれており、今もなお雑煮を囲みながら各地の文化を感じることができます。

しかし、最近のライフスタイルの変化や食文化の多様化により、雑煮を囲む機会が減少しているのは残念なことです。

それでもSNSなどを通じて地域の雑煮が新たに注目されるようになり、この伝統料理が再び注目を集める兆しがあります。

こうした地道な活動が、雑煮を次の世代へと引き継ぐ大きな力となるでしょう。

雑煮という料理は、日本の各地域で見事なまでにその個性を反映しています。

特に昭和の時代には、年末年始に家族や親戚が一堂に会し、地域ごとに異なる雑煮を楽しむという文化が華やかに存在していました。

西日本の雑煮は、通常、鰹節や昆布でとった香り高いだしに白味噌を溶かし、まろやかでほんのりとした甘さを持つ汁に仕上げます。

この雑煮の特徴は、丸餅が入ることです。

これらは寒い冬の日には、心も体も温まる料理として親しまれてきました。

一方、関東地方の雑煮は透明なすまし汁がベース。

四角い焼き餅を入れるスタイルが一般的で、シンプルながらも深い味わいを楽しめます。

この透明感のある出汁が、焼き餅の香ばしさを引き立てるのです。

また、東北地方では醤油ベースのスープが特徴的で、寒冷地ならではの濃い味付けが、焼き餅の風味と相まって、独特の存在感を放っています。

こうした雑煮の地域差は、単に味や使用する調味料の違いにとどまらず、各地域の風土や文化、歴史が詰まっているのです。

昭和時代にこうした多様性を体感しながら、家族や地域の絆を深めることは、年末年始の大切なイベントの一つでした。

その伝統は現代にも受け継がれており、今もなお雑煮を囲みながら各地の文化を感じることができます。

しかし、最近のライフスタイルの変化や食文化の多様化により、雑煮を囲む機会が減少しているのは残念なことです。

それでもSNSなどを通じて地域の雑煮が新たに注目されるようになり、この伝統料理が再び注目を集める兆しがあります。

こうした地道な活動が、雑煮を次の世代へと引き継ぐ大きな力となるでしょう。

3. 雑煮の持つ文化的価値

昭和の年末年始には、家族が集い共に囲む雑煮が日本の家庭の象徴的な風景となっていました。

雑煮は地方ごとに異なる味わいや具材が特徴で、それらはその地域の風土と文化を反映しています。

昭和時代の家庭では、雑煮を食卓に取り入れることで家族のきずなを深めることができ、親戚が集まる場ではその違いを楽しむ文化が根付いていました。

雑煮のレシピは地方や家庭ごとに個性豊かです。

例えば、西日本では、風味豊かな鰹節や昆布のだしに白味噌を溶かした甘めのスープが一般的で、そこに丸餅を入れることが多いです。

この味わいは心に染み入る温かさをもたらします。

また、東北地方では醤油ベースで、焼き餅を使ったしっかりとした風味の雑煮が多く、こうした違いが地域のアイデンティティを色濃く示しています。

しかし、現代においては核家族化やライフスタイルの変化により、雑煮を囲む家庭が少なくなっている現実があります。

それでも、雑煮は地域性豊かな日本の伝統文化の一部であり、現代の食卓に残すべき大切な要素です。

そのため、SNSやインターネットを通じてレシピがシェアされ、若い世代にその魅力が伝わる努力がされています。

このような活動を通じて、雑煮の持つ文化的価値を再認識し、次世代に継承していくことが重要です。

雑煮は地方ごとに異なる味わいや具材が特徴で、それらはその地域の風土と文化を反映しています。

昭和時代の家庭では、雑煮を食卓に取り入れることで家族のきずなを深めることができ、親戚が集まる場ではその違いを楽しむ文化が根付いていました。

雑煮のレシピは地方や家庭ごとに個性豊かです。

例えば、西日本では、風味豊かな鰹節や昆布のだしに白味噌を溶かした甘めのスープが一般的で、そこに丸餅を入れることが多いです。

この味わいは心に染み入る温かさをもたらします。

また、東北地方では醤油ベースで、焼き餅を使ったしっかりとした風味の雑煮が多く、こうした違いが地域のアイデンティティを色濃く示しています。

しかし、現代においては核家族化やライフスタイルの変化により、雑煮を囲む家庭が少なくなっている現実があります。

それでも、雑煮は地域性豊かな日本の伝統文化の一部であり、現代の食卓に残すべき大切な要素です。

そのため、SNSやインターネットを通じてレシピがシェアされ、若い世代にその魅力が伝わる努力がされています。

このような活動を通じて、雑煮の持つ文化的価値を再認識し、次世代に継承していくことが重要です。

4. 現代の雑煮事情

現代における雑煮事情を考えると、その消費が減少している理由は多岐にわたります。伝統的な年末年始の風物詩として知られる雑煮ですが、昨今の生活様式の変化や価値観の多様化が、その存在意義を揺らがせています。第一に、核家族化の進行があります。昭和時代には大家族で迎える年末年始が珍しくなく、家族全員で雑煮を囲む風景が一般的でした。しかし、現在では家庭のサイズが小さくなり、家族が集まりにくくなっていることが、雑煮離れの一因と考えられます。さらに、現代のライフスタイルの変化も影響しています。特に洋食文化の浸透が挙げられます。食の選択肢が豊富になるにつれ、伝統的な和食に拘らない人々が増えてきました。おせち料理や雑煮を始めとする和食は、特別な料理としての地位を失いつつあるのかもしれません。また、仕事中心の生活や年末年始を海外で過ごすという過ごし方の変化も、雑煮に目を向けなくなる一因です。

とはいえ、雑煮はただ減少に向かっているわけではありません。多様化する社会の中で、逆にその地域ごとの個性が再評価されています。地域性を享受し、SNSを活用した情報共有が、雑煮の再発見を促しています。地域の特色を反映したレシピが注目され、家庭でも手軽に楽しめる形で提供されることが増えてきました。これにより、新たな形での雑煮との向き合い方が模索されているのです。

こうした動きから、現代における雑煮の存在感は再び高まりつつあり、昭和から続くこの食文化を新しい観点で継承しようとする試みが重要であることがうかがえます。若い世代にもその魅力が伝わることで、雑煮は再び年末年始の食卓を彩る存在となるかもしれません。

5. 雑煮の未来と伝承の取り組み

雑煮は、日本の年末年始を象徴する料理の一つであり、その調理法や味付けには地域ごとの特色が色濃く反映されています。

昭和時代、多くの家庭ではこの雑煮を囲むことで新年を迎え、それぞれの家庭や地方の伝統を再確認していました。

西日本では、鰹節や昆布から取った優しいだしに白味噌を溶いた汁、そして丸餅が用いられることが一般的。

寒さを和らげる甘い風味が家族の団らんを演出していました。

対照的に、関東ではすまし汁に四角い焼き餅を入れるスタイルが主流で、そのシンプルさが持つ豊かな味わいは広く受け入れられています。

さらに、東北は醤油ベースのスープに焼き餅を取り入れ、地域色豊かな多様性を見せています。

現代では、時代の流れとともに雑煮を楽しむ機会が減少しつつあります。

核家族化や洋食の浸透、時間に追われるライフスタイルの変化などがその影響を及ぼしています。

にもかかわらず、雑煮は今なお伝統文化の一部として存在感を持ち続けています。

その魅力は現代において、『地域発見』や食文化の重要性といった側面で再評価されています。

SNSの普及によって雑煮のレシピや地域独自の特徴がシェアされることで、かつての伝統が注目される機会が増えています。

雑煮の持つ独特な味わいや文化的価値を次世代に伝え、年末年始の食卓に戻すための復興の動きは各地で始まっています。

地域の伝統を再発見し、共有することで、雑煮という食文化を見直し、次の世代へと繋げる取り組みが重要視されています。

昭和から続くこの伝統の味を現代にどのように受け継いでいくかは、私たちに課された大切な使命とも言えるでしょう。

昭和時代、多くの家庭ではこの雑煮を囲むことで新年を迎え、それぞれの家庭や地方の伝統を再確認していました。

西日本では、鰹節や昆布から取った優しいだしに白味噌を溶いた汁、そして丸餅が用いられることが一般的。

寒さを和らげる甘い風味が家族の団らんを演出していました。

対照的に、関東ではすまし汁に四角い焼き餅を入れるスタイルが主流で、そのシンプルさが持つ豊かな味わいは広く受け入れられています。

さらに、東北は醤油ベースのスープに焼き餅を取り入れ、地域色豊かな多様性を見せています。

現代では、時代の流れとともに雑煮を楽しむ機会が減少しつつあります。

核家族化や洋食の浸透、時間に追われるライフスタイルの変化などがその影響を及ぼしています。

にもかかわらず、雑煮は今なお伝統文化の一部として存在感を持ち続けています。

その魅力は現代において、『地域発見』や食文化の重要性といった側面で再評価されています。

SNSの普及によって雑煮のレシピや地域独自の特徴がシェアされることで、かつての伝統が注目される機会が増えています。

雑煮の持つ独特な味わいや文化的価値を次世代に伝え、年末年始の食卓に戻すための復興の動きは各地で始まっています。

地域の伝統を再発見し、共有することで、雑煮という食文化を見直し、次の世代へと繋げる取り組みが重要視されています。

昭和から続くこの伝統の味を現代にどのように受け継いでいくかは、私たちに課された大切な使命とも言えるでしょう。

6. まとめ

昭和の年末年始に欠かせなかった雑煮は、家族団らんの象徴とも言える料理でした。

雑煮は、各家庭の伝統や地域の特色が凝縮されており、地域ごとに異なる味や具材を楽しむことができました。

例えば、西日本では白味噌ベースに丸餅を入れるスタイル、関東地方ではすまし汁に四角い焼き餅を加える方法が主流でした。

また、東北地方では醤油を使ったスープに焼き餅を入れるといったように、地域による異なるスタイルが見られました。

このように昭和時代、雑煮は家族や地域のつながりを深める場を提供していました。

しかし、現代では核家族化や洋食文化の影響、そしてライフスタイルの多様化により、雑煮を食べる家庭が減少しています。

それでも、雑煮に対する関心は再び高まっており、その地域性を見直す動きが見られます。

特にSNSを通じたレシピ共有や地域性の紹介は、雑煮の新たな魅力を発信する大きな要因となっています。

雑煮は日本の伝統文化の一部として、その価値を次の世代に伝えるべきです。

伝統の味を守りつつ、現代の生活に合った形で雑煮を楽しむことは、豊かな食体験をもたらします。

年末年始に再び雑煮を食卓に迎え入れることで、懐かしさと新しさの両方を味わうことができるでしょう。

このように、雑煮の伝統は現代においても大切に継承されていくべきなのです。

雑煮は、各家庭の伝統や地域の特色が凝縮されており、地域ごとに異なる味や具材を楽しむことができました。

例えば、西日本では白味噌ベースに丸餅を入れるスタイル、関東地方ではすまし汁に四角い焼き餅を加える方法が主流でした。

また、東北地方では醤油を使ったスープに焼き餅を入れるといったように、地域による異なるスタイルが見られました。

このように昭和時代、雑煮は家族や地域のつながりを深める場を提供していました。

しかし、現代では核家族化や洋食文化の影響、そしてライフスタイルの多様化により、雑煮を食べる家庭が減少しています。

それでも、雑煮に対する関心は再び高まっており、その地域性を見直す動きが見られます。

特にSNSを通じたレシピ共有や地域性の紹介は、雑煮の新たな魅力を発信する大きな要因となっています。

雑煮は日本の伝統文化の一部として、その価値を次の世代に伝えるべきです。

伝統の味を守りつつ、現代の生活に合った形で雑煮を楽しむことは、豊かな食体験をもたらします。

年末年始に再び雑煮を食卓に迎え入れることで、懐かしさと新しさの両方を味わうことができるでしょう。

このように、雑煮の伝統は現代においても大切に継承されていくべきなのです。