1. 玉暖簾とは?

さらに、玉暖簾は単なる装飾にとどまりませんでした。人が通るたびに音が鳴るこの特性を利用して、防犯の役割も果たしていたのです。音を聞けば家のどこに誰がいるのかを知る手掛かりとなります。また、子供たちにとっても魅力的なアイテムでした。勢いよく通り抜けることで、玉が体に当たる痛い経験は共通の思い出となりました。時には、触り心地を楽しんで三つ編みを作る遊びも行われました。飼い猫がじゃれつく様子は、どの家庭でも微笑ましい一コマとして記憶されていることでしょう。

昭和30年代にそろばんの産地である兵庫県小野市で製品化されたとされるこの暖簾は、時代を超えて新しい価値を見いだされています。昭和50年代には一旦ブームが落ち着いたものの、現在では昭和レトロブームの再来に伴い、再び注目を集めています。唯一生産を続ける国内メーカーが存在し、懐かしの定番デザインから現代風のオーダーメイド品まで幅広く揃っています。このように、玉暖簾を通じて、昭和時代のノスタルジックな雰囲気を令和の時代においても楽しむことが可能になります。

2. 子供たちの思い出

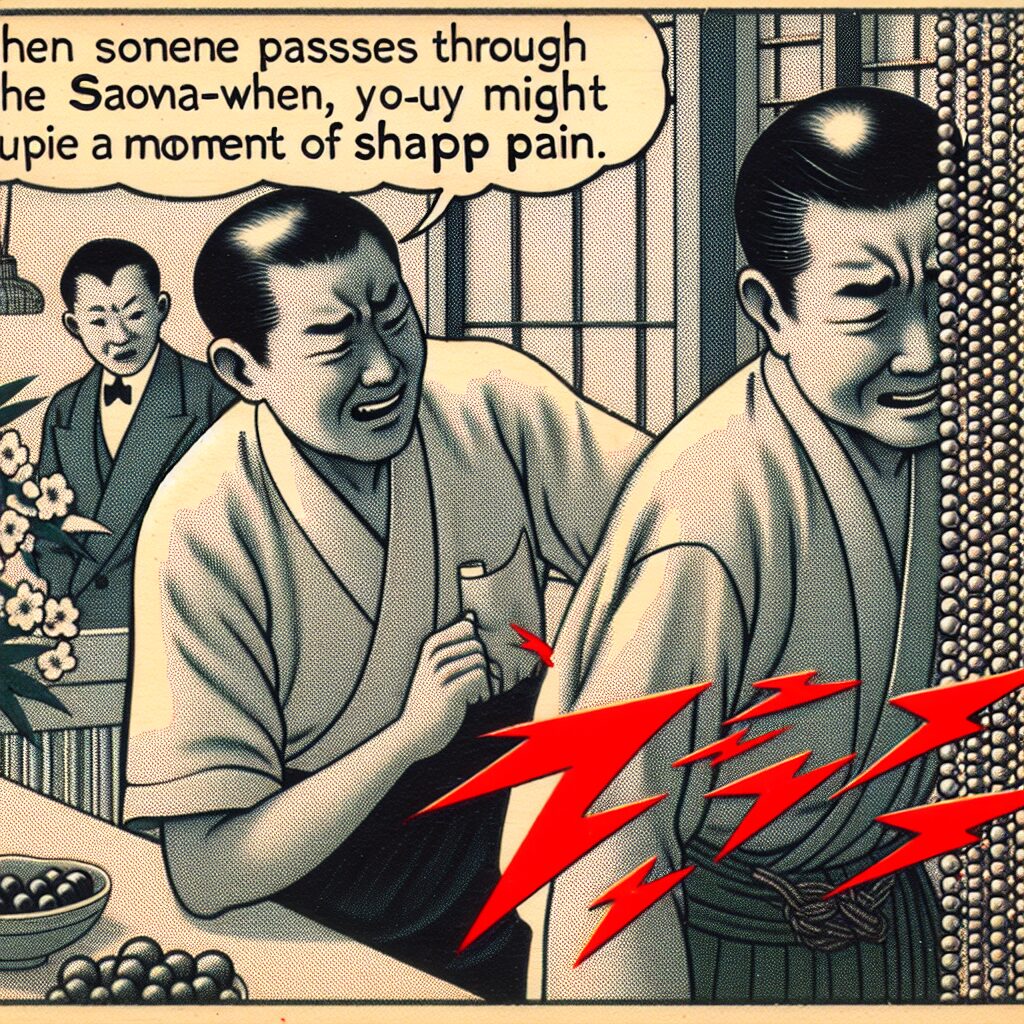

玉暖簾を通過する際に、勢い余って体や顔に珠がぶつかることで、思わず「痛っ!」と叫んでしまうのは、昭和時代の子供たちにとっての共通の経験でした。また、子供たちはその触感を楽しむこともあり、指で珠をいじくり回したり、自分なりの遊びを創造したりしました。例えば、珠を使って静かに三つ編みを編んでみたり、その珠で手品のようなことを試みたりと、玉暖簾はただのインテリア以上に、子供たちの創意工夫の場でした。

猫たちとのエピソードもまた、昭和の家々でよく見られた光景です。家で飼っている猫が、ゆらめく玉暖簾にじゃれつく姿は、家族に微笑ましいひとときをもたらしました。猫の興味を引くその動きと音は、猫たちにとって実に絶妙な遊び道具であり、その様子を眺める家族にとっても温かな絆を感じる機会となりました。

こうして、玉暖簾は単なるインテリアを超えて、昭和の家庭における多面的な役割を果たしていました。その懐かしい記憶は、令和の今も変わらず、私たちに小さな幸福を届けてくれています。

3. 実用性と防犯効果

玉暖簾の実用性はこれだけに留まりません。視覚効果で空間の仕切りとして活用され、家族のプライバシーを保ちながらも、開放的な空間演出に活かされました。また、その音色は、家の中を和ませる音楽のような効果を生み出し、家族の団らんや会話のきっかけにもなりました。特に音で家族の所在を確認するという点は、家が広くなった現代にも価値があり、リビングやキッチン、各部屋をつなぐコミュニケーションツールとして再評価されています。

玉暖簾は、昭和30年代に兵庫県小野市で製品化されましたが、昭和50年代にその流行が一時的に衰退しました。しかし、レトロなデザインが再び注目を集め、カフェや古民家など現代のインテリアでも活用されています。現代においても、玉暖簾は昭和の香りを感じさせる貴重なアイテムであり、そのレトロな魅力と新たな実用性が、人々の生活に新たな価値をもたらし続けています。

4. 現代における玉暖簾の活用

玉暖簾は、もともとプラスチックや木製の玉が連なり、空間を涼しく見せるインテリアとして普及しました。

カチャカチャとした音が涼を呼び、開口部や廊下に設置して、家の中に風を通したり、区切りを設けたりする効果を発揮していました。

時を経て、昭和の風物詩というだけでなく、レトロな雰囲気を現代の生活空間に取り入れる手法として注目を集めています。

令和に入り、昭和レトロブームの流れを受け、玉暖簾は再び多くの人々の興味を惹きつけています。

特にカフェや古民家のリノベーションにおいて、その存在価値が見直されているのです。

現代のデザインと融合したオーダーメイドの玉暖簾は、インテリアとしての価値のみならず、個性を放つ存在として位置づけられています。

これらの場所では、玉暖簾の持つ独特の音や見た目が、訪れる人々に懐かしい昭和の雰囲気を感じさせる一助となっているのです。

現代における玉暖簾の役割や魅力は、単なる装飾品ではなく、空間の仕切りとしての機能と音の演出としての効果的な手段として評価されています。

このような製品がもたらす情緒的な価値は、今後も様々な生活シーンで需要が高まっていくことでしょう。

5. まとめ

涼しげなデザインが特徴のこのアイテムは、昭和時代の家庭で、インテリアとして、空間の仕切りとして、そして心地よい音を楽しむために使われました。

プラスチックや木製の玉が連なるこの暖簾は、夏の暑さを和らげる涼しさを視覚的に演出し、多くの家庭で愛されました。

ドアのないスペースや廊下と部屋の間に吊るされ、空間をゆるやかに区切りながら、柔らかなカチャカチャという音を生み出しました。

こうした音は、訪れる人の気配を感じさせる防犯的な役割も果たしていました。

昭和の子供たちには、「玉暖簾にぶつかる痛さ」も一つの思い出です。

玉暖簾を勢いよく通り過ぎると、元気よく揺れる玉が体に触れ、「痛いあるある」体験を生み出します。

また小さな手で珠を触ったり、時には三つ編みを作ったりするのも楽しみの一つでした。

猫がじゃれる姿も、ほほえましい昭和の家庭の一シーンです。

兵庫県小野市で昭和30年代に製品化され、その後の昭和50年代には一度ブームが過ぎ去りましたが、令和の今、再び昭和レトロの流行に乗り、再評価されています。

現代のインテリアに合うオーダーメイドの玉暖簾も登場し、カフェや古民家などのリノベーションのアクセントとして人気を博しています。

懐かしさと新しさが融合したこのアイテムは、現代の住空間においても、昭和の風情を味わうきっかけとなっています。

🔗 関連まとめ & 5サイト横断リンク

この記事とあわせて読みたい昭和ネタ