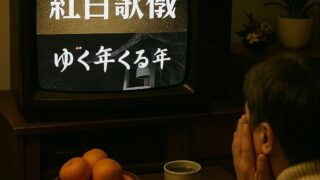

昭和あるある

昭和あるある 昭和から令和までの駅弁の変遷とその魅力

昭和の駅弁は旅の楽しみの象徴で、地域の特色を反映した料理が魅力。現代でも進化を続け、旅行者に愛され続けています。目次 1. 昭和時代における駅弁の役割とは 2. 昭和の駅弁に見る地域の特色 3. 現代の駅弁事情 4. 変わらぬ駅弁の魅力 5...

昭和あるある

昭和あるある  昭和あるある

昭和あるある  昭和あるある

昭和あるある  昭和あるある

昭和あるある  昭和あるある

昭和あるある  昭和あるある

昭和あるある  昭和あるある

昭和あるある  昭和あるある

昭和あるある  昭和あるある

昭和あるある  昭和あるある

昭和あるある