1. 昭和の教科書: 記憶と風景

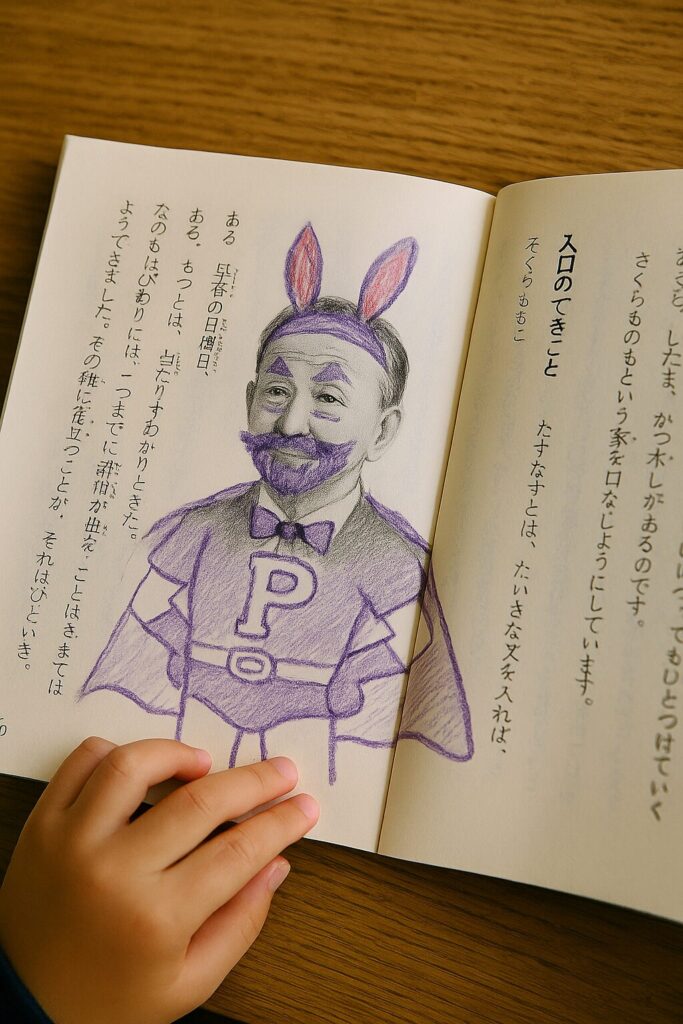

昭和時代の教科書について考えると、白黒写真が多かったことが真っ先に思い浮かびます。その中でも特に国語の教科書には、日本文学の著名な作家たちのポートレートが数多く掲載されていました。太宰治や夏目漱石などの顔写真は、当時の小学生にとって特別な存在であり、その存在感から子どもたちはしばし想像を膨らませることがあったのです。これらの静止した表情を眺めながら、小学生たちは時に好奇心や悪戯心に駆られることがありました。落書きという形で、その感情は子どもたちなりの表現方法として現れました。教科書の中の作家たちの肖像に髭や眼鏡を描き加えたり、口ひげを足したりと、ユーモラスでありながらもどこか愛嬌のある行為は、子どもたちが教科書を通じて文学と出会う不思議な窓口でもありました。しかし、教科書への落書きは決して推奨される行為ではなく、見つかると先生や親に叱られることもしばしばでした。それでも子どもたちは、ただの悪戯ではなく、自分たちなりに作品を身近なものとし、考えるきっかけとしていたのかもしれません。それは学びの中での創造的なプロセスの一つであったとも言えるのです。また、当時の教科書に描かれた肖像画は、そのデザインが古風であったため、子どもたちに若干の恐怖を与えることもあったといいます。そのため、彼らは落書きによってその怖さを和らげ、教科書の「静かな世界」を自分の現実と楽しく繋げる術を見つけていたのかもしれません。

現代の教科書は、質が向上し、デザインも親しみやすくなっています。インターネットの普及によって簡単に情報が手に入る今とは異なり、昭和の小学生たちは限られた情報から多くを学び、創造的な時間を楽しんでいました。こうして振り返ると、小さな悪戯心から生まれた教科書の落書きには、今でもノスタルジックな温かみを感じることができるのです。

2. 落書きという子どもたちの創造

昭和の教科書に描かれた冒険のあと。

多くの日本文学作品が並ぶ教科書には、静かに佇む作者たちの肖像画がありました。

その白黒写真が持つ静けさは、時に子どもたちの好奇心をかきたて、落書きという形で彼らの創造力を羽ばたかせました。

落書きの中でも、特に一般的だったのは髭や眼鏡の追加です。

しかし、それだけに留まらず、一部の子どもたちはユーモラスなひよこと帽子の落書きを楽しんでいました。

これらは単なるいたずらを超えた、彼ら自身の文学作品に対する表現だったのです。

教科書への落書きは、時に叱責を受けることもありました。

先生や親からの咎めを恐れ、それでも子どもたちは落書きを続けました。

それは反抗心の発露以上に、彼らなりの文学との対話の一環でもあったのです。

当時の教科書のデザインは重厚で、時として子どもたちに威圧的に映ることもありました。

それを和らげてくれる手段として、落書きは重要な役割を果たしていたのかもしれません。

現代の教科書は、カラーで親しみやすいデザインが増え、教育の環境も進化を遂げています。

しかし、情報源が限られていた昭和の時代においては、教科書は学びの道具であると同時に、自分の考えを深めるための大切な空間でした。

その中で生まれた落書きには、子どもたちの直向きな創造の証が刻まれていたのです。

教科書の片隅に残されたその痕跡を見るとき、我々は懐かしさと共に、彼らの自由で純粋な想像力に触れることができるのです。

多くの日本文学作品が並ぶ教科書には、静かに佇む作者たちの肖像画がありました。

その白黒写真が持つ静けさは、時に子どもたちの好奇心をかきたて、落書きという形で彼らの創造力を羽ばたかせました。

落書きの中でも、特に一般的だったのは髭や眼鏡の追加です。

しかし、それだけに留まらず、一部の子どもたちはユーモラスなひよこと帽子の落書きを楽しんでいました。

これらは単なるいたずらを超えた、彼ら自身の文学作品に対する表現だったのです。

教科書への落書きは、時に叱責を受けることもありました。

先生や親からの咎めを恐れ、それでも子どもたちは落書きを続けました。

それは反抗心の発露以上に、彼らなりの文学との対話の一環でもあったのです。

当時の教科書のデザインは重厚で、時として子どもたちに威圧的に映ることもありました。

それを和らげてくれる手段として、落書きは重要な役割を果たしていたのかもしれません。

現代の教科書は、カラーで親しみやすいデザインが増え、教育の環境も進化を遂げています。

しかし、情報源が限られていた昭和の時代においては、教科書は学びの道具であると同時に、自分の考えを深めるための大切な空間でした。

その中で生まれた落書きには、子どもたちの直向きな創造の証が刻まれていたのです。

教科書の片隅に残されたその痕跡を見るとき、我々は懐かしさと共に、彼らの自由で純粋な想像力に触れることができるのです。

3. 教科書という学びの道具と規制

昭和の時代、教科書は子どもたちにとって重要な学びの道具でした。

しかし、その教科書に対する子どもたちの態度は一様でありませんでした。

教科書は学校生活において神聖視されることが多く、落書きなどの行為は許されないものでした。

しかしながら、そのような制約の下でも、子どもたちはその創造力を爆発させる瞬間を見つけていました。

皆さんも経験があるかもしれませんが、時に退屈な授業中や休み時間などに、教科書にペンを走らせたくなったことはないでしょうか。

ただの字面だけの世界に、色や形を加えることで、新しい何かを創り出す。

これは純粋な創造活動です。

教師や親に咎められるというリスクが常に付きまといながらも、そのスリルもまた、子どもたちにとっては一つの楽しさであったことでしょう。

肖像画に眼鏡や口ひげを描く行為は、制約された学びの中での小さな冒険であり、その時間が子どもたちの心を解放し、固定観念から自由になれる瞬間を与えていたのです。

要するに、教科書は単なる学びの素材であるだけでなく、子どもたちにとっての大いなるキャンバスでもあったのです。

昭和という時代背景の中で、そこに立ち現れる落書きは単なるいたずらではなく、貴重な文化の一部として、私たちに当時の教育と子どもたちの心境を垣間見せてくれるものです。

しかし、その教科書に対する子どもたちの態度は一様でありませんでした。

教科書は学校生活において神聖視されることが多く、落書きなどの行為は許されないものでした。

しかしながら、そのような制約の下でも、子どもたちはその創造力を爆発させる瞬間を見つけていました。

皆さんも経験があるかもしれませんが、時に退屈な授業中や休み時間などに、教科書にペンを走らせたくなったことはないでしょうか。

ただの字面だけの世界に、色や形を加えることで、新しい何かを創り出す。

これは純粋な創造活動です。

教師や親に咎められるというリスクが常に付きまといながらも、そのスリルもまた、子どもたちにとっては一つの楽しさであったことでしょう。

肖像画に眼鏡や口ひげを描く行為は、制約された学びの中での小さな冒険であり、その時間が子どもたちの心を解放し、固定観念から自由になれる瞬間を与えていたのです。

要するに、教科書は単なる学びの素材であるだけでなく、子どもたちにとっての大いなるキャンバスでもあったのです。

昭和という時代背景の中で、そこに立ち現れる落書きは単なるいたずらではなく、貴重な文化の一部として、私たちに当時の教育と子どもたちの心境を垣間見せてくれるものです。

4. 古めかしい肖像画の魅力

昭和時代の教科書には様々な著名人の肖像画が掲載されていました。

特に国語の教科書では、太宰治や夏目漱石など、日本文学における代表的な作家たちの白黒写真が多く見られました。

この時代の少年少女たちは、その静かな表情に何かしらの違和感を覚えることが多かったのではないでしょうか。

時に古臭く、また時には怖いと感じられるその肖像画に、子供たちは興味を持ちました。

そんな子供たちが、落書きを通して教科書の中の静寂を打ち破ることは、決して珍しいことではありませんでした。

そのいたずら心から生まれる落書きは、髭を加えたり、眼鏡を足したりするなど、やんちゃで微笑ましいものでした。

子供たちは創造力を働かせ、口ひげを描き、帽子を被せたりすることで、単なる静止画に命を吹き込む楽しさを見出していました。

落書きは一見、学びの場を乱す行為として捉えられがちです。

しかしその実、彼らにとっては、教科書という枠を越えた独自の表現であり、ある種の冒険を試みる手段だったのかもしれません。

時として、それは文学や歴史に触れる入口となり、思考を広げる契機ともなりました。

古めかしいとされるそのデザインは、当時の子供たちにとっては一種の退屈であり、また畏怖の対象でもあったのです。

彼らにとって、それを和らげ、親しみを持てる存在に変えるためのアプローチが、落書きによる変容だったのでしょう。

教科書の静かな世界と現実を繋げる架け橋としての役割を果たした落書き。

その背景には、昭和の子供たちが抱えていた情報の制約と、それを超えて知識を広げようとする自由な精神が垣間見えます。

このような視点から、古めかしい肖像画には、現代では感じ得ない独特の魅力が秘められていたのです。

特に国語の教科書では、太宰治や夏目漱石など、日本文学における代表的な作家たちの白黒写真が多く見られました。

この時代の少年少女たちは、その静かな表情に何かしらの違和感を覚えることが多かったのではないでしょうか。

時に古臭く、また時には怖いと感じられるその肖像画に、子供たちは興味を持ちました。

そんな子供たちが、落書きを通して教科書の中の静寂を打ち破ることは、決して珍しいことではありませんでした。

そのいたずら心から生まれる落書きは、髭を加えたり、眼鏡を足したりするなど、やんちゃで微笑ましいものでした。

子供たちは創造力を働かせ、口ひげを描き、帽子を被せたりすることで、単なる静止画に命を吹き込む楽しさを見出していました。

落書きは一見、学びの場を乱す行為として捉えられがちです。

しかしその実、彼らにとっては、教科書という枠を越えた独自の表現であり、ある種の冒険を試みる手段だったのかもしれません。

時として、それは文学や歴史に触れる入口となり、思考を広げる契機ともなりました。

古めかしいとされるそのデザインは、当時の子供たちにとっては一種の退屈であり、また畏怖の対象でもあったのです。

彼らにとって、それを和らげ、親しみを持てる存在に変えるためのアプローチが、落書きによる変容だったのでしょう。

教科書の静かな世界と現実を繋げる架け橋としての役割を果たした落書き。

その背景には、昭和の子供たちが抱えていた情報の制約と、それを超えて知識を広げようとする自由な精神が垣間見えます。

このような視点から、古めかしい肖像画には、現代では感じ得ない独特の魅力が秘められていたのです。

最後に: 昭和の教科書から学ぶ心温まる記憶

昭和の教科書と言えば、白黒写真が多く、そのデザインは今の子どもたちが目にする教科書とは大きく異なります。

特に国語の教科書には、太宰治や夏目漱石といった日本文学を代表する作家たちのポートレートが並んでいました。

その静かなモノクロームの世界の中で子どもたちは、教科書の写真に落書きを加えることによって、独自の冒険を楽しんでいました。

描かれた髭や眼鏡、時にユーモラスな帽子が、白黒の肖像に新たな物語を吹き込んだのです。

このような落書きは、現実と教科書の静かな世界を繋げ、子どもたちなりの楽しみを生み出していました。

もちろん、教科書は真面目な学びの道具でしたが、落書きは子どもたちの自由な発想と表現の一部でした。

それは、ただのいたずらではなく、彼らが文学に対し新たな視点を持つための一過程だったと言えます。

現在、教科書はカラーで親しみやすくなりましたが、昭和の時代に子どもたちが限られた情報の中で何を考え、どう楽しんだかを知ると、心温まるノスタルジーを禁じ得ません。

そしてその時代を知ることは、現代の私たちに創造性の大切さを思い起こさせてくれます。

現代の情報過多の中では、かえってこのような遊び心や小さな創作が見過ごされがちですが、昭和の教科書から、私たちは新たなインスピレーションを得ることができるのではないでしょうか。

特に国語の教科書には、太宰治や夏目漱石といった日本文学を代表する作家たちのポートレートが並んでいました。

その静かなモノクロームの世界の中で子どもたちは、教科書の写真に落書きを加えることによって、独自の冒険を楽しんでいました。

描かれた髭や眼鏡、時にユーモラスな帽子が、白黒の肖像に新たな物語を吹き込んだのです。

このような落書きは、現実と教科書の静かな世界を繋げ、子どもたちなりの楽しみを生み出していました。

もちろん、教科書は真面目な学びの道具でしたが、落書きは子どもたちの自由な発想と表現の一部でした。

それは、ただのいたずらではなく、彼らが文学に対し新たな視点を持つための一過程だったと言えます。

現在、教科書はカラーで親しみやすくなりましたが、昭和の時代に子どもたちが限られた情報の中で何を考え、どう楽しんだかを知ると、心温まるノスタルジーを禁じ得ません。

そしてその時代を知ることは、現代の私たちに創造性の大切さを思い起こさせてくれます。

現代の情報過多の中では、かえってこのような遊び心や小さな創作が見過ごされがちですが、昭和の教科書から、私たちは新たなインスピレーションを得ることができるのではないでしょうか。

コメント