1. 昭和時代のテレビ事情

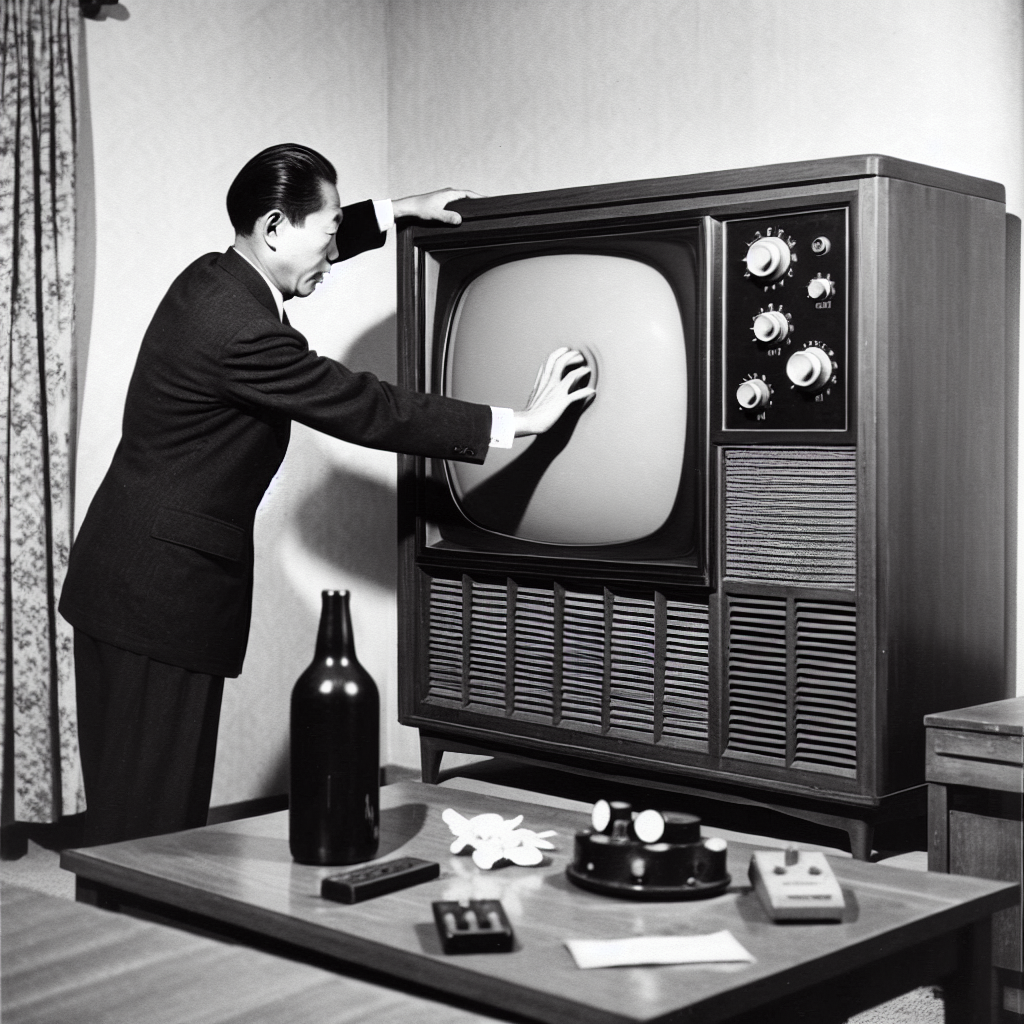

特にその存在感としては、リビングの中心にどっしりと構える黒く重厚な箱型のテレビが思い浮かびます。

これらのテレビは、今の薄型テレビとは対照的に、画面にブラウン管を使用しており、非常に重厚感がありました。

多くの家庭で茶の間に設置され、家族が集まる場所の中心であり、一日の出来事をニュースやドラマで振り返る場としての役割を果たしていました。

しかし、昭和時代のテレビには現代の人々には想像しづらい「不安定さ」がありました。

たとえば画面が突然映らなくなったり、音声だけが聞こえるだけになったり、または縞模様が入り無意味に見えることもありました。

こうした不具合が発生することは珍しくなく、今とは比べ物にならないほど頻繁にリモコンを手に「直るかな?」と試行錯誤することが当時の人々の一般的な体験でした。

さらに面白いことに、昭和時代の人々はテレビが不調になったとき、しばしば身体的な対処法に出ました。

それはテレビの側面や背面を叩くという方法です。

いわゆる「修理」方法としては素朴ですが、昭和の時代には意外にも効果があったため広く受け入れられていました。

実際、これはテレビの接触不良やコンデンサーの問題による不具合を一時的に改善することができたためで、物理的損傷を避けつつ「直感的に」問題解決を試みる姿勢が感じられます。

とはいえ、叩くという方法が問題を完全に解決するわけではなく、逆に深刻な故障を引き起こす可能性もありました。

しかし、専門の修理業者に持ち込むことが手間で敬遠された時代背景もあり、まず手軽に試してみるという風潮が支持されていたのです。

これらのエピソードは、昭和という時代の奥深い生活感や、家庭でのユーモアの一端を物語っています。

現代においては、技術の進化によりこうしたトラブルはほとんど消え去りましたが、昭和の時代の面影として語り草になっています。

2. 叩けば直る!?昭和の魔法

まず、昭和のテレビが抱えていた技術的な課題として、内部の接触不良やコンデンサーの不具合が挙げられます。これにより、物理的な衝撃を与えることで一時的に接続が改善されることがあり、結果として「叩けば直る」という信念が生まれました。この対処法は、手軽で即効性が期待できるとして多くの家庭で試みられましたが、その一方でテレビにさらなるダメージを与えるリスクも内包していました。

なぜ叩くという行動がここまで浸透したのかには、当時の社会背景も一因です。テレビの修理を業者に依頼することは、時間と費用がかかり、忙しい家庭にとっては容易ではありませんでした。そのため、「まずは自分で何とかしよう」という自助の精神が、当時の人々の間で重宝されていたのです。また、昭和のテレビは現代のデジタル技術と比較して構造が単純であり、素人でも何らかの直感的な対策を講じることができる点も、叩く行動が一般化した要因でした。

現代ではテレビの技術が大幅に進化し、このような対処法はもはや必要なくなりましたが、昭和の時代における「叩けば直る」というエピソードは、懐かしい思い出として語られ続けています。かつての家庭の一風景として、叩く瞬間に込められていた希望と実践力を、今一度振り返ることは、昭和の文化を理解する一助となるかもしれません。

3. 修理よりも自力で解決

特にテレビは黒くて重いブラウン管テレビで、故障することも少なくありませんでした。

昭和生まれの人なら一度は叩いて直すという方法を試みたことがあるかと思います。

現代の感覚では少し不思議に思えるかもしれませんが、当時はそれなりに理にかなっていたのです。

内部の接触不良やコンデンサーの問題で、物理的な衝撃によって一時的に改善することがあったからです。

しかし、叩くことが良い方法だとは言えず、リスクも伴います。

その行動が広まった背景には、修理に出す手間や時間、費用を考えて、自分で何とかしようとする昭和の精神がありました。

また、デジタル機器が少なかった当時の家電は、シンプルな構造で直感的に扱えることも要因です。

このように昭和の時代を反映したテレビの付き合い方は、現代の人々にとって微笑ましくもありますが、技術の進展とともに変化していった一つの時代の象徴でもあります。

4. 昭和テレビの思い出

テレビを叩く理由、それは主に内部の接触不良やコンデンサーの問題が原因とされています。物理的な衝撃を与えることで一時的に回復することがあったのです。しかし、やはり叩くことは最善策ではなく、実際の修理を必要とすることが多かったようです。修理には時間とお金がかかるため、昭和の人々はまず自ら何とかしようとする精神が育まれていました。この自己解決の精神は、たとえそれが根拠のない方法であっても、家電製品が今ほど複雑でなかった時代だからこそ成り立っていたのかもしれません。

現代では技術の進化により、テレビの仕様は大きく変わり、ほとんど故障もしません。そんな中、テレビと触れ合った昭和のエピソードは懐かしさを誘います。叩いて直そうという行動が当時の常識であったという事実も、時代の背景を知る一つの手がかりになります。今では考えられないことかもしれませんが、試したことのある人にはこの想い出が微笑ましいものであることは間違いありません。いつでもすぐに情報が手に入る現代とは違う、少し不便さの残る昭和の暮らしが、どこか新鮮で尊いものに思えるのです。昭和テレビとの付き合い方は、笑いを生むだけでなく、心の温かい部分に触れる物語として、これからも語り継がれていくことでしょう。

5. 最後に

当時のテレビは、黒く重い箱型で、ブラウン管を使用しており、その動作は現代からすると非常に不安定でした。

画面が突然消えたり、音だけが出たり、縞模様が突如現れることは珍しくなく、これらの不調に対して私たちは独自の解決法を持っていました。

その一つが、テレビを叩くという行動です。

なぜか叩けば直るという感覚が広がり、実際に問題が一時的に解消されることも多々ありました。

これは内部の接触不良やコンデンサーの問題から来るものだったのです。

しかし、この方法が必ずしもベストな解決策ではないことも理解されていました。

叩く行為は故障を悪化させるリスクも伴い、今となっては考えられない解決法です。

それでも多くの昭和生まれの人々がテレビを叩いていたのは、修理の手間や費用を省くため、自分自身で何とかしようとする精神から来るものでした。

当時のテレビはデジタル化されておらず、構造が単純だったため、試行錯誤することで一時的な改善が可能だったのかもしれません。

このように、昭和時代のテレビとの付き合い方は、現代の私たちにはどこか懐かしく微笑ましいものとして映ります。

技術の進化と共に故障の頻度も減り、こうしたエピソードは過去のものとなりつつありますが、昭和を生きた人々にとっては、テレビを叩いてみるというある種の生活の知恵が、思い出として蘇ります。

現代と比較することで、昭和の生活の一端に触れられることは、それだけで感慨深いものがあります。

コメント