茶柱の立つ現象は、日本の古き良き風習であり、日常の小さな幸運を象徴しています。この文化は、昭和時代に家庭に幸せをもたらし、現在もポジティブな意味を持ち続けています。

1. 茶柱が立つ現象とは

茶柱が立つという現象は、私たちの生活の身近にあるちょっとした驚きと楽しみをもたらしてくれます。

この現象は、お茶の葉が急須やお茶碗の中で縦に立ち上がることを指し、日本では古くから縁起が良いとされています。

特に昭和時代の日本では、このような小さな幸運を見つけることで日常の楽しみが広がり、多くの家庭で茶柱の立つ瞬間が話題となりました。

茶柱が立つことは、一見ただの偶然のようですが、実は茶葉の特性や温度、水の動きなどが複雑に絡み合った自然の現象です。

しかし、物理的な背景を超えて、この現象は精神的な意味合いを持ち、多くの日本人にとってはその日一日を明るく始めるきっかけとなっていました。

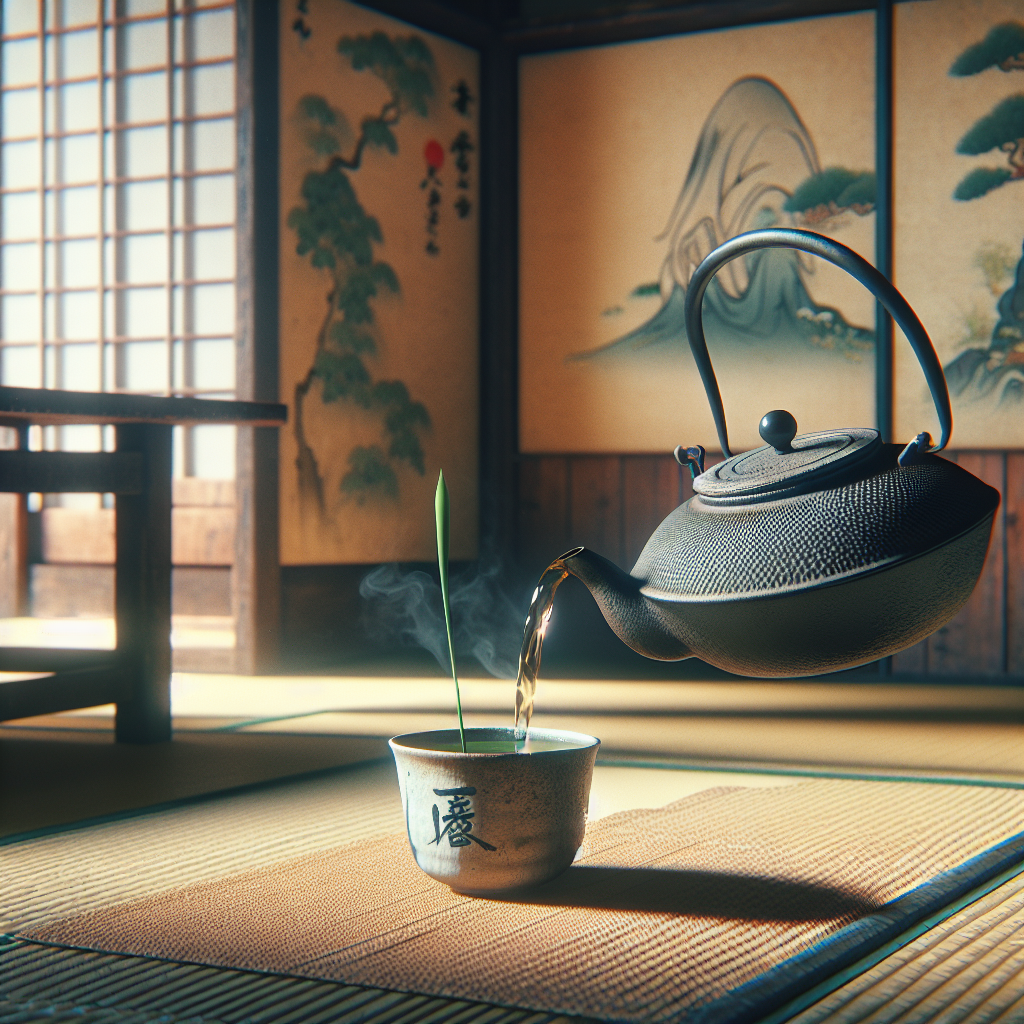

例えば、朝のお茶に茶柱が立つと、その日は「今日は良いことがあるかもしれない」という期待感が広がり、朝から家族全員が明るく、活力に溢れた状態で一日をスタートさせることができました。

こうした小さな縁起をかつぐ習慣は、日本人の特性であるポジティブ思考や前向きな暮らし方を象徴しており、忙しい現代社会でも失いたくない貴重な文化です。

さらに茶柱は、形が美しく、それを目にするだけでほっこりとした気持ちになれるため、特に昭和では多くの心温まるエピソードが生まれました。

例えば、親子でお茶を飲む時間に茶柱を見つけて喜び合い、そこから話が広がるといったことも珍しくありませんでした。

このように、茶柱が立つことで普段の何気ない時間に特別な価値を見つけることができたのです。

この現象は、お茶の葉が急須やお茶碗の中で縦に立ち上がることを指し、日本では古くから縁起が良いとされています。

特に昭和時代の日本では、このような小さな幸運を見つけることで日常の楽しみが広がり、多くの家庭で茶柱の立つ瞬間が話題となりました。

茶柱が立つことは、一見ただの偶然のようですが、実は茶葉の特性や温度、水の動きなどが複雑に絡み合った自然の現象です。

しかし、物理的な背景を超えて、この現象は精神的な意味合いを持ち、多くの日本人にとってはその日一日を明るく始めるきっかけとなっていました。

例えば、朝のお茶に茶柱が立つと、その日は「今日は良いことがあるかもしれない」という期待感が広がり、朝から家族全員が明るく、活力に溢れた状態で一日をスタートさせることができました。

こうした小さな縁起をかつぐ習慣は、日本人の特性であるポジティブ思考や前向きな暮らし方を象徴しており、忙しい現代社会でも失いたくない貴重な文化です。

さらに茶柱は、形が美しく、それを目にするだけでほっこりとした気持ちになれるため、特に昭和では多くの心温まるエピソードが生まれました。

例えば、親子でお茶を飲む時間に茶柱を見つけて喜び合い、そこから話が広がるといったことも珍しくありませんでした。

このように、茶柱が立つことで普段の何気ない時間に特別な価値を見つけることができたのです。

2. 昭和の“あるある”現象

昭和時代の日本は、数々の迷信や風習が生活の一部として根付いていました。

中でも、茶柱が立つという現象は、特に多くの家庭で信じられていたものでした。

この現象は、みんなが共感できる、いわゆる昭和の“あるある”のひとつとして親しまれていました。

茶柱が立つとは、お茶の中で茶葉が縦に浮かび上がることを指します。

この小さな幸運のサインが現れると、昭和の家庭では大きな喜びが感じられました。

特に、朝のひとときに茶柱が立つことは「今日は良いことがありそう」と、一日の活力となり、家庭内に笑顔が広がりました。

このような習慣の背景には、日常の些細な出来事にも幸運を見出し、それを前向きに受け止める日本人の文化的嗜好があります。

茶柱が立つといった現象は物理的な理由でも説明できますが、それ以上に当時の人々には精神的にも意味深いものでした。

例えば、何か良いことが起こる前触れと捉えられることもあり、その期待感を家族や友人と共有することで、日常生活に小さな幸せを生み出していました。

また、ほかにも縁起が良いとされる現象はいくつもありますが、茶柱の魅力はその親しみやすさと神秘さにありました。

普段の慌ただしい生活の中で、ちょっとしたサプライズとして立ち現れる茶柱は、平凡な一日を特別なものに変えてくれる瞬間でした。

昭和の時代を振り返ってみると、どれほど日常生活に喜びや希望をもたらす風習や慣習があったのかが分かります。

現在、このような昭和の迷信は、ややユーモラスなノスタルジーとして語り継がれていますが、その根底にある、ポジティブな捉え方や思考は、現代社会の忙しさの中でもきっと役立つことでしょう。

昭和時代の迷信を知ることによって、現代の私たちもどこか懐かしさを感じ、自分たちの文化の豊かさを再認識することができます。

こんな温かみのある風習があることで、もう一度日常の小さな幸せを見つけるきっかけになると素敵ですね。

中でも、茶柱が立つという現象は、特に多くの家庭で信じられていたものでした。

この現象は、みんなが共感できる、いわゆる昭和の“あるある”のひとつとして親しまれていました。

茶柱が立つとは、お茶の中で茶葉が縦に浮かび上がることを指します。

この小さな幸運のサインが現れると、昭和の家庭では大きな喜びが感じられました。

特に、朝のひとときに茶柱が立つことは「今日は良いことがありそう」と、一日の活力となり、家庭内に笑顔が広がりました。

このような習慣の背景には、日常の些細な出来事にも幸運を見出し、それを前向きに受け止める日本人の文化的嗜好があります。

茶柱が立つといった現象は物理的な理由でも説明できますが、それ以上に当時の人々には精神的にも意味深いものでした。

例えば、何か良いことが起こる前触れと捉えられることもあり、その期待感を家族や友人と共有することで、日常生活に小さな幸せを生み出していました。

また、ほかにも縁起が良いとされる現象はいくつもありますが、茶柱の魅力はその親しみやすさと神秘さにありました。

普段の慌ただしい生活の中で、ちょっとしたサプライズとして立ち現れる茶柱は、平凡な一日を特別なものに変えてくれる瞬間でした。

昭和の時代を振り返ってみると、どれほど日常生活に喜びや希望をもたらす風習や慣習があったのかが分かります。

現在、このような昭和の迷信は、ややユーモラスなノスタルジーとして語り継がれていますが、その根底にある、ポジティブな捉え方や思考は、現代社会の忙しさの中でもきっと役立つことでしょう。

昭和時代の迷信を知ることによって、現代の私たちもどこか懐かしさを感じ、自分たちの文化の豊かさを再認識することができます。

こんな温かみのある風習があることで、もう一度日常の小さな幸せを見つけるきっかけになると素敵ですね。

3. 茶柱に込められた文化的意味合い

昭和時代には、日本文化独特の魅力的な要素が溶け込んでいました。その中で茶柱が立つ現象は、日本人の生活において特別な意味を持っていました。この不思議な現象が一般的な信仰として広がっていた理由としては、単なる物理的現象を超えて、精神的な深い意義が込められていたからです。

お茶の中に垂直に立ち上がる茶柱は、とても珍しい出来事でした。そして、そのような珍しい現象が発生することで「運が良い」と考えられました。当時は茶柱が立つと、特に家族みんなが朝から明るい気持ちになり、一日を楽しく過ごせると信じられていたのです。この現象を通じて、人々は日常のささやかな出来事に幸運を見出し、日常を特別なものにする力を持っていました。

また、茶柱に込められた精神的意味合いは、物理的な説明を超えて、人々の心に深く影響しました。茶柱が立つこと自体が、特別な運勢や良い出来事を引き寄せる予感として、昭和の家庭ではポジティブなムードを生み出していたのです。茶柱が立つことが、その日を一層輝かせる兆しとなり、多くの人々がこの現象に希望と夢を託していました。

これら背景には、日本人が日常の小さなことに対しても、前向きに意味を見出す文化的な習慣が存在しています。文化的に込み入った意味が込められたこうした茶柱は、同時に昭和という時代の温かさや懐かしさを感じさせ、現代の私たちにも強いメッセージを送っているように思います。

4. 現代に引き継がれる茶柱のノスタルジー

昭和の時代には、日常の中で身近に感じられるささやかな出来事に喜びや希望を見いだす風習が多くありました。

その一例が茶柱の立つお茶です。

この風習は、今も現代の忙しい日常生活の中でノスタルジーとして引き継がれ、私たちの心を温かく揺さぶります。

お茶の中にまっすぐ立つ茶柱に出会うことは、かつて昭和の人々にとって特別な意味を持ち、家庭の中に幸福感をもたらしました。

特に、朝一番のお茶に茶柱が立つことで、幸先の良い一日のスタートとして喜ばれたものです。

そのようなさりげない日常のひとコマが、家族の絆を深めたり、豊かな日々の一部として大切にされていました。

現代に生きる私たちにとっても、この伝統は小さな幸福の象徴として響くものです。

単なるノスタルジーとしてだけでなく、私たちの生活に温もりを与え、ちょっとしたユーモアや感慨とともに、忙しい毎日の中でも心穏やかになる瞬間を作り出してくれます。

このように、茶柱にまつわる昭和の文化は、現代におけるストレスフルな環境でも、心に微笑みをもたらす素晴らしい存在として引き継がれているのです。

その一例が茶柱の立つお茶です。

この風習は、今も現代の忙しい日常生活の中でノスタルジーとして引き継がれ、私たちの心を温かく揺さぶります。

お茶の中にまっすぐ立つ茶柱に出会うことは、かつて昭和の人々にとって特別な意味を持ち、家庭の中に幸福感をもたらしました。

特に、朝一番のお茶に茶柱が立つことで、幸先の良い一日のスタートとして喜ばれたものです。

そのようなさりげない日常のひとコマが、家族の絆を深めたり、豊かな日々の一部として大切にされていました。

現代に生きる私たちにとっても、この伝統は小さな幸福の象徴として響くものです。

単なるノスタルジーとしてだけでなく、私たちの生活に温もりを与え、ちょっとしたユーモアや感慨とともに、忙しい毎日の中でも心穏やかになる瞬間を作り出してくれます。

このように、茶柱にまつわる昭和の文化は、現代におけるストレスフルな環境でも、心に微笑みをもたらす素晴らしい存在として引き継がれているのです。

5.まとめ

昭和時代の日本では、迷信や風習が深く根付いていました。その代表的なものが、お茶の中に“茶柱が立つ”という現象です。これはお茶碗の中に浮かぶ茶葉が縦に立ち上がる珍しい出来事で、発生すると家庭には喜びが広がりました。特に朝のお茶に茶柱が立つと、その日は良い一日になると感じる家族が多く、昭和の人々にとって一日の活力源となっていました。

こうした文化の背景には、日常の些細な出来事に幸運を見出し、前向きに受け止める日本人特有の考え方があります。茶柱が立つと物理的な説明はできるものの、精神的な意味での価値が大きく、良いことが起こる予兆として受け入れられたのです。この現象が普通の日常を特別に変える瞬間を提供し、多くの家庭で親しまれました。

また、茶柱に限らず、縁起が良いとされる現象や習慣は様々に存在し、どれもが人々に希望や喜びをもたらしていました。このような昭和の迷信は現代にも少しのユーモアとノスタルジーをもたらし、その中に織り込まれた前向きな精神は今の時代にも価値を持ち続けています。

昭和の迷信を振り返ることで、文化の深みや温かさを再認識させられます。そして、こうした習慣がもたらす小さな幸せが、現代にも広がれば素敵ですね。忙しい日常の中にも、昭和のような嬉しいサプライズを見出すことで、日々の生活がより豊かなものになることを願っています。

こうした文化の背景には、日常の些細な出来事に幸運を見出し、前向きに受け止める日本人特有の考え方があります。茶柱が立つと物理的な説明はできるものの、精神的な意味での価値が大きく、良いことが起こる予兆として受け入れられたのです。この現象が普通の日常を特別に変える瞬間を提供し、多くの家庭で親しまれました。

また、茶柱に限らず、縁起が良いとされる現象や習慣は様々に存在し、どれもが人々に希望や喜びをもたらしていました。このような昭和の迷信は現代にも少しのユーモアとノスタルジーをもたらし、その中に織り込まれた前向きな精神は今の時代にも価値を持ち続けています。

昭和の迷信を振り返ることで、文化の深みや温かさを再認識させられます。そして、こうした習慣がもたらす小さな幸せが、現代にも広がれば素敵ですね。忙しい日常の中にも、昭和のような嬉しいサプライズを見出すことで、日々の生活がより豊かなものになることを願っています。

コメント