1. 昭和の驚くべきルールとは?

その中でも特に驚くべきなのが、「落ちた食べ物はふーすればOK」というルールです。

現代の3秒ルールと比較して、この風習は遥かに寛大で、簡単に許されていました。

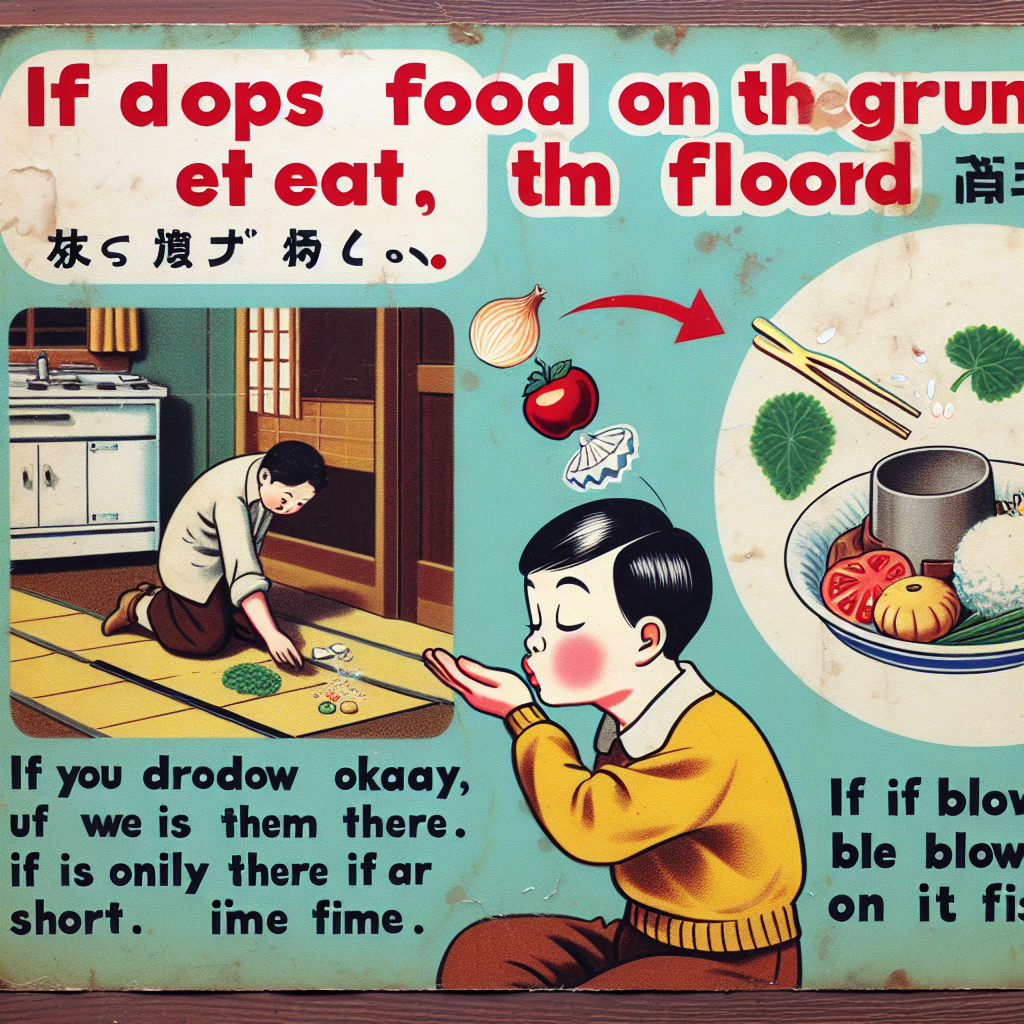

食べ物が地面に落ちた際に息を吹きかけることで、見た目上の清潔さあるいは安心感を取り戻すと考えられていたのです。

これは、昭和時代のおおらかな衛生観を象徴しています。

この「ふーする」行為は、戦後間もない時期の物資が乏しかった時代背景とも関係があります。

無駄を嫌い、大切な食べ物を簡単に捨てることができないという社会的な風潮が、このようなユニークなルールを成立させたと言えるでしょう。

さらに、この頃の人々は、コミュニティ間の親密さや家族間の絆を重んじる中で、多少の汚れは愛情というフィルターを通して眼をつぶることが多かったのです。

振り返ってみると、このルールは単なる衛生不良という側面だけでなく、当時の生活スタイルや心の豊かさを象徴しています。

食べ物に対する大らかな対処法は、笑い話で終わることができる柔軟な文化であったため、多くの昭和世代の人々にとって親しみ深い思い出となっています。

時間が経ち、衛生に対する意識は飛躍的に向上しましたが、この「ふーすればOK」というルールは、昭和の時代を懐かしく思い起こさせ、この国独自の文化として語り継がれています。

当時の価値観を知ることで、現代の私たちが忘れがちな大らかな心を見直す手助けになるかもしれません。

昭和のエピソードは、決して過去のものではなく、今もなお日本の文化遺産として意味を持ち続けているのです。

2. このルールが生まれた背景

このルールは単なる生活習慣以上の意味合いを持っており、当時の日本におけるコミュニティの絆や、家族との日常的な愛情のやりとりにも結びついていました。現代に比べて衛生観念こそ異なっていたものの、人々は心の温かさを大切にし、「少しぐらいの汚れなんて大したことない」というスタンスで生活していたのです。

皆が互いに助け合い、時に笑い飛ばしながら日々を過ごす昭和の大らかな人々の姿は、このルールによって象徴されています。さらに、戦後の逆境を乗り越えるために日常生活の中で創意工夫を重ねた結果、生まれた独特の知恵として後世に伝えられています。

全てが豊かではなかったからこそ育まれたこの精神やユニークな生活スタイルは、時代を越えて私たちに大切なことを思い出させてくれるのです。いまや、懐かしい思い出となったこうしたルールや習慣が、今後も語り継がれる中で、古き良き日本の生活文化を知る一端になっていくでしょう。

3. 衛生に対する感覚の違い

その代表的な例として、多くの日本人が「落ちた食べ物はふーすればOK」というルールを採用していたことが挙げられます。

これは、地面に落ちた食べ物に対して息をふーっとかけることで、心理的な安心感を得る行為でした。

この行為は、今の時代と比べるとかなり寛容で、実際には衛生的にはあまり安全ではないとしても、多くの人々にとっては受け入れられていたのです。

このような背景には、戦後の物資不足が影響していたと考えられます。

限られた資源を大切にし、物を無駄にしない精神が日常生活に根付いていたため、多少の汚れも笑い話に変え、厳しく叱るのではなく温かく見守るアプローチが取られていました。

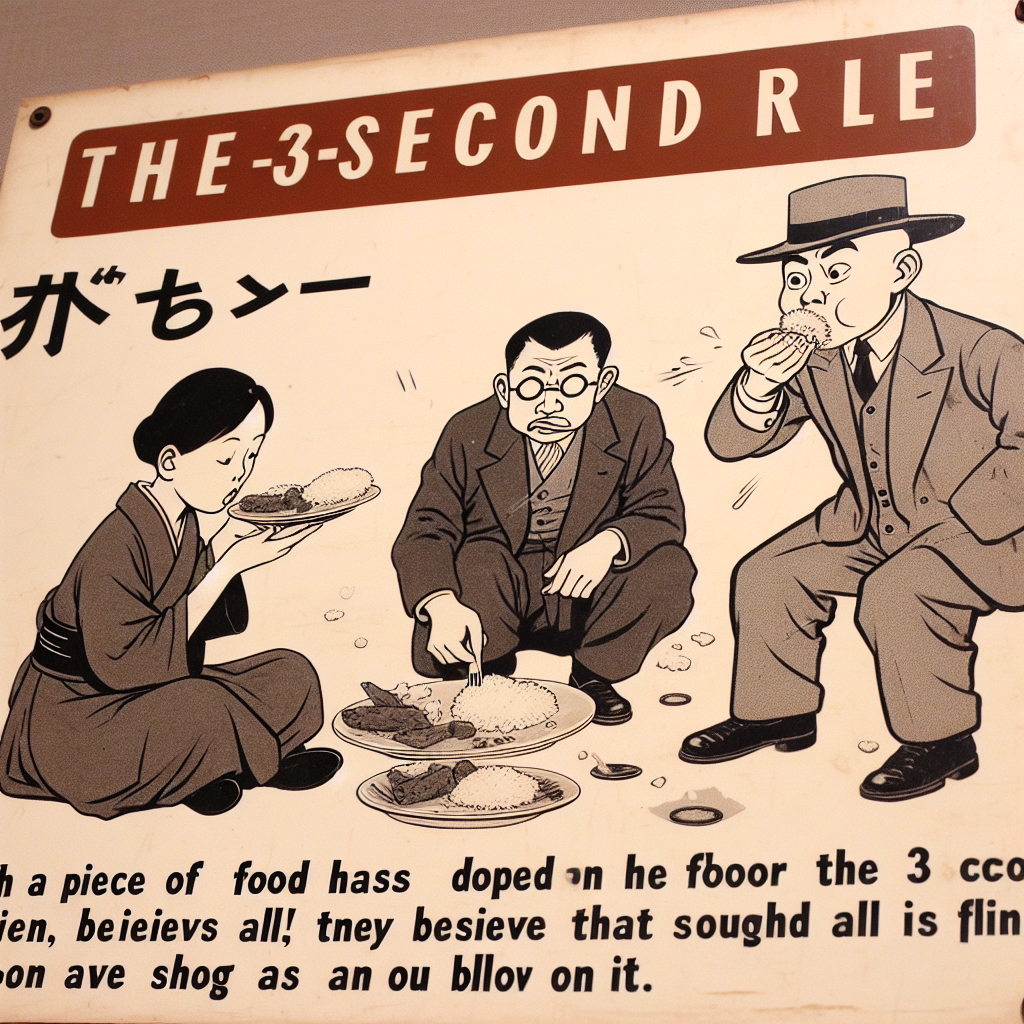

昭和のコミュニティや家庭の中では、こうした行為は愛情表現の一環としても捉えられていました。

例えば、親が子供の食べ物をふーっと息をかける場面が見られ、その行為自体が子供を安心させるだけでなく、家庭内での小さなハプニングを笑い話にしてしまうという、温かない存在を示すものでした。

現在では衛生面に対する基準が厳しくなり、このような風習は時代の流れの中で姿を消しましたが、昭和時代のフルーな衛生感覚は懐かしさと共に語り継がれるエピソードとなっています。

現代の私たちにとっても、このような大らかさを見直すことで、人間関係や生活の中の温かさを再認識する機会となるかもしれません。

4. 昭和ルールの懐古

そのなかでもとりわけ驚かされるのが、「落ちた食べ物はふーすればOK」というものです。

この行為は、地面に落ちた食べ物に対して息を吹きかけることで、あたかも清潔を取り戻したかのように感じられるものでした。

今で言うところの3秒ルールよりもさらに寛容で、ふーっと一吹きするだけでその場は全て解決と見做される手軽さが特徴的でした。

このようなルールは、昭和の時代の日本における衛生観念の寛大さを象徴するものとして、しばしば話題に上がることがあります。

もちろん、現代の我々からするとちょっと眉をひそめたくなる習慣かもしれませんが、当時は戦後の名残りとして物資が乏しい時代背景がありました。

食べ物一つ一つを大切にすることが重要視されたため、多少の汚れには大らかに目をつぶる生活スタイルが存在しました。

こうした背景のもと、昭和ルールと呼ばれるこれらの行為は、ある種、教訓にも似たエピソードとして懐かしまれることが少なくありません。

さらに家庭や近隣コミュニティ内では、日常的に繰り返される愛情の示し方の一つとして、ふーっとする行為が許容されていたのかもしれません。

子どもたちを咎めるのではなく、日常の小さなトラブルを笑いに変える感性がそこにはあったのでしょう。

この類のルール以下のように思い返すことで、昭和という一時代の生活感を感じ取ることができ、それが日本文化の一部として今も残り続けています。

時代が進むにつれ、我々の衛生に対する意識は向上し、こうした昭和のユニークな行為は多くの場面で見かけることがなくなりましたが、その一方で、昭和を懐かしく思い出すきっかけとなることも珍しくありません。

これからもこの「ふーすればOK」といった試みを、昭和の文化の証として語り継いでいくべきでしょう。

5. まとめ

現代の視点からすると、衛生面で不安を感じるかもしれません。しかし、昭和の日本はまだ戦後の余波の中にあり、物資が不足していたために、できる限り無駄をなくす必要がありました。したがって、多少汚れていても食べ物を無駄にしないという精神が強調されていたのです。この「ふーっ!」という習慣は、懐古されることがしばしばであり、昭和時代の大らかな衛生感を象徴するエピソードとして語られることが多いのです。

さらに、衛生観念が今とは異なっていた当時、家族や地域の温かいコミュニティの中で育まれたルールでした。この「ふーっ!」する行為は、子供をあまり叱ることなく、むしろ小さな事故を皆で笑い飛ばすような、温かみのある文化背景が関係していたのかもしれません。

時代が進み、衛生意識も向上しましたが、このような昭和時代の一風変わった慣習は、当時を懐かしく思い出すきっかけでもあります。落ちた食べ物を“大らかに”処理してきたこの方法は、昭和の懐かしさとともに日本文化の一部として今後も語り継がれていくことでしょう。

コメント