昭和時代の小学校での挨拶運動ポスターは、道徳教育や友好を育む重要な役割を果たし、子供たちの心に深い思い出を刻みました。

1. 昭和の小学校における挨拶運動の背景

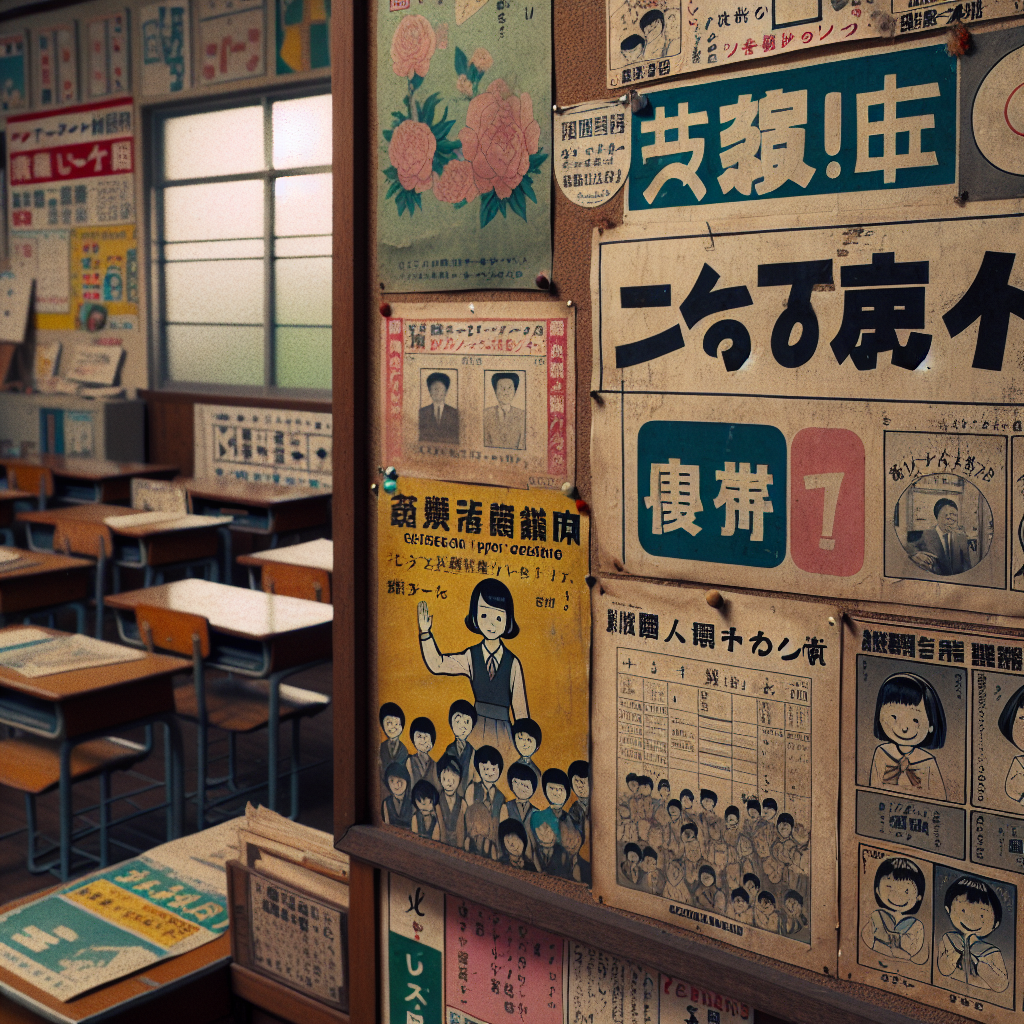

昭和時代の日本の小学校では、挨拶運動と称される教育活動の一環として、廊下の壁に所狭しと色とりどりのポスターが掲示されていました。

これらのポスターは、単なる装飾品を超えて、深い教育的役割を持っていました。

毎日、登校する子供たちは、この賑やかなポスターを目にしながら、元気に学校生活を始めていたものです。

挨拶運動ポスターは、道徳教育の手段として位置付けられ、挨拶を交わすことの大切さや、日々の生活の中での小さなルールを守ることを促すために作られました。

更に、生徒たち自らが参加する形でポスターを制作することで、それぞれが創意工夫を凝らしたデザインやスローガンが廊下を彩り、学校全体の雰囲気を明るくしていたことも特筆すべき点でしょう。

教師たちは、このポスター制作を通じて、子供たち自身が自発的に「良い行い」について考える機会を提供し、互いに敬意を持ち、心温まるコミュニケーションを育むことを目指しました。

学校生活を豊かにし、心を育むための挨拶運動は、その影響力において絶大でした。

この活動をきっかけに、日々繰り返される「おはようございます」の挨拶や授業前後の礼儀作法を通じて、子供たちは人との関わり合いの大切さを学びました。

昭和の小学校において、挨拶運動ポスターは重要な役割を果たし、多くの人々にとって懐かしい記憶として心に刻まれています。

登下校時に交わす、友達や先生たちとの小さなやり取りは、まさに教育の根幹を成すものでした。

そして、こうした活動が、今もなお心に残る色とりどりの思い出の一部であり続けていることに、多くの人々が共感を覚えるのではないでしょうか。

これらのポスターは、単なる装飾品を超えて、深い教育的役割を持っていました。

毎日、登校する子供たちは、この賑やかなポスターを目にしながら、元気に学校生活を始めていたものです。

挨拶運動ポスターは、道徳教育の手段として位置付けられ、挨拶を交わすことの大切さや、日々の生活の中での小さなルールを守ることを促すために作られました。

更に、生徒たち自らが参加する形でポスターを制作することで、それぞれが創意工夫を凝らしたデザインやスローガンが廊下を彩り、学校全体の雰囲気を明るくしていたことも特筆すべき点でしょう。

教師たちは、このポスター制作を通じて、子供たち自身が自発的に「良い行い」について考える機会を提供し、互いに敬意を持ち、心温まるコミュニケーションを育むことを目指しました。

学校生活を豊かにし、心を育むための挨拶運動は、その影響力において絶大でした。

この活動をきっかけに、日々繰り返される「おはようございます」の挨拶や授業前後の礼儀作法を通じて、子供たちは人との関わり合いの大切さを学びました。

昭和の小学校において、挨拶運動ポスターは重要な役割を果たし、多くの人々にとって懐かしい記憶として心に刻まれています。

登下校時に交わす、友達や先生たちとの小さなやり取りは、まさに教育の根幹を成すものでした。

そして、こうした活動が、今もなお心に残る色とりどりの思い出の一部であり続けていることに、多くの人々が共感を覚えるのではないでしょうか。

2. ポスター制作のプロセスとその意義

昭和の小学校では、挨拶運動のポスターを作成するプロセスは、単なる絵を描く作業以上の意義を持っていました。

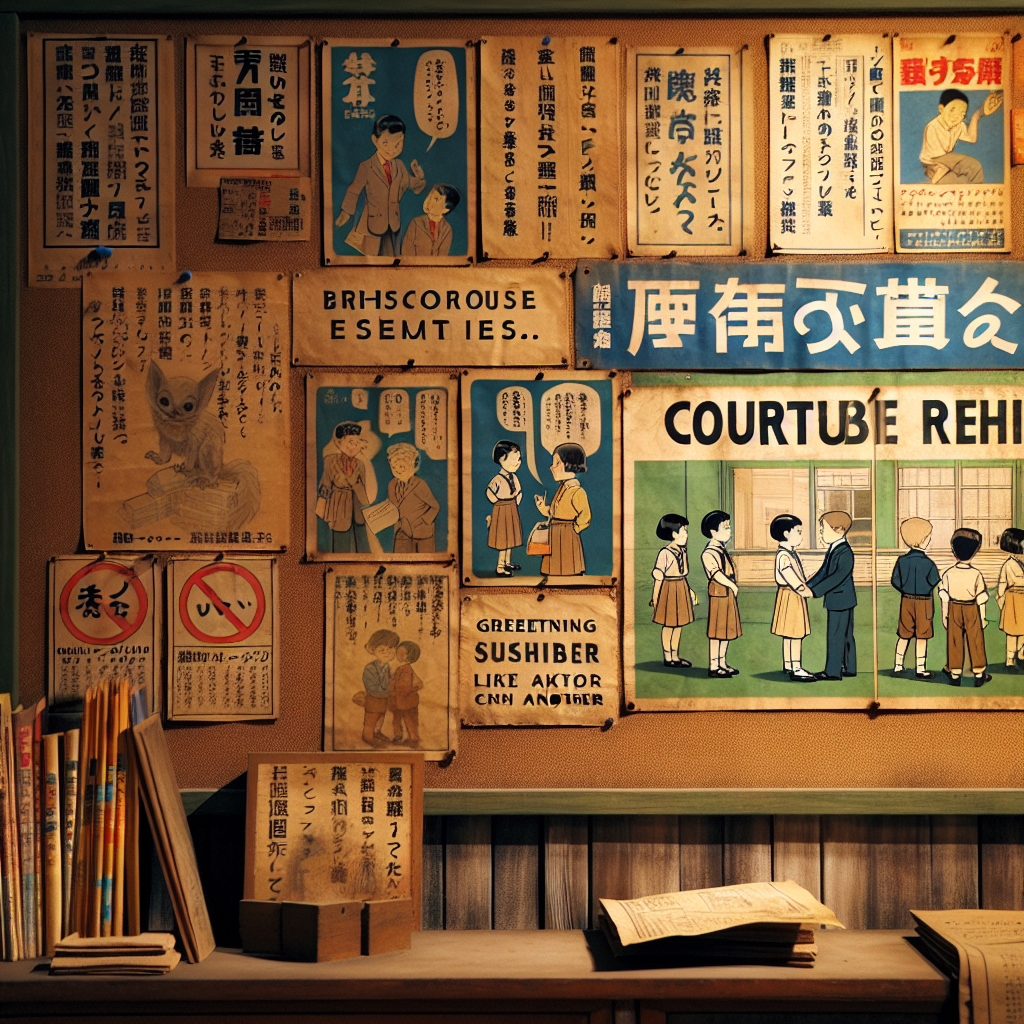

まず、生徒たちはクラスメートとともにポスターのテーマやデザインを話し合い、それぞれのアイデアを出し合いました。

この過程自体が、子供たちの創造力を大いに促進しました。

なぜなら、子供たちは、限られたスペースでも自分のメッセージをどのように伝えるかを考え、色を選び、図案を工夫することで新たな発見や学びを経験することができたからです。

ポスターの制作は、協働作業でもあり、大人の指導を受けながらも、生徒同士で助け合い、意見を交わすことで、コミュニケーション能力やチームワーク精神を育む良い機会になりました。

完成したポスターが掲示板に貼られることで、制作した生徒はもちろん、見た他の生徒や先生たちもそのメッセージを共有し、広げることができたのです。

さらに、優秀なポスターは学校内で表彰されたり、イベントで展示されたりすることもありました。

これによって、生徒たちにとって自分の努力や工夫が認められる達成感を得ることができ、次の活動へのモチベーションを高めるきっかけとなりました。

また、このプロセスを通じて、自主的に考え行動する姿勢が育まれ、学校全体の活気を引き出す原動力にもなっていたのです。

まず、生徒たちはクラスメートとともにポスターのテーマやデザインを話し合い、それぞれのアイデアを出し合いました。

この過程自体が、子供たちの創造力を大いに促進しました。

なぜなら、子供たちは、限られたスペースでも自分のメッセージをどのように伝えるかを考え、色を選び、図案を工夫することで新たな発見や学びを経験することができたからです。

ポスターの制作は、協働作業でもあり、大人の指導を受けながらも、生徒同士で助け合い、意見を交わすことで、コミュニケーション能力やチームワーク精神を育む良い機会になりました。

完成したポスターが掲示板に貼られることで、制作した生徒はもちろん、見た他の生徒や先生たちもそのメッセージを共有し、広げることができたのです。

さらに、優秀なポスターは学校内で表彰されたり、イベントで展示されたりすることもありました。

これによって、生徒たちにとって自分の努力や工夫が認められる達成感を得ることができ、次の活動へのモチベーションを高めるきっかけとなりました。

また、このプロセスを通じて、自主的に考え行動する姿勢が育まれ、学校全体の活気を引き出す原動力にもなっていたのです。

3. 社会的コミュニケーションの強化

昭和の小学校で見られた挨拶運動ポスターは、教育現場において重要な役割を果たしました。これらのポスターは、子供たちの道徳教育や日常の習慣形成に寄与し、特に社会的コミュニケーションの強化に大きく貢献しました。

子供たちは、ポスターを通じて毎日の小さなコミュニケーションを意識するようになりました。友達や先生との挨拶のやり取りから始まり、それが心の成長を促す基盤となったのです。挨拶は、単なる儀礼や形式的なものではなく、一人一人の心を結び付ける架け橋として機能しました。このような小さな交流が積み重なることで、子供たちは互いの存在を意識し、コミュニケーションの意義を自然に学ぶことができたのです。

また、挨拶運動ポスターは、良い行いを自主的に考えるきっかけを提供しました。ポスター制作を通じて、子供たちは自分の行動を見つめ直し、他者と協力し、共により良い学校環境を築く方法を模索しました。これにより、自己反省や協調性が養われ、より豊かな学校生活が実現されました。

ポスターの内容には、季節ごとのイベントやインフルエンザ注意喚起などが含まれており、それぞれが当時の生活習慣を色濃く映していました。これらは、単なる情報提供に留まらず、学校全体でのコミュニケーションの活性化を示していました。挨拶運動を通じた経験は、子供たちにとって心温まる思い出として、大人になってからもその価値を持ち続けていることでしょう。

こうしたポスター活動は、単なる装飾としてではなく、子供たちの成長に深く関わる貴重な教育的価値を持っていました。昭和の時代、これらの活動を通じて育まれたコミュニケーションスキルは、現代においても決して色あせることのない重要性を持ち続けています。

子供たちは、ポスターを通じて毎日の小さなコミュニケーションを意識するようになりました。友達や先生との挨拶のやり取りから始まり、それが心の成長を促す基盤となったのです。挨拶は、単なる儀礼や形式的なものではなく、一人一人の心を結び付ける架け橋として機能しました。このような小さな交流が積み重なることで、子供たちは互いの存在を意識し、コミュニケーションの意義を自然に学ぶことができたのです。

また、挨拶運動ポスターは、良い行いを自主的に考えるきっかけを提供しました。ポスター制作を通じて、子供たちは自分の行動を見つめ直し、他者と協力し、共により良い学校環境を築く方法を模索しました。これにより、自己反省や協調性が養われ、より豊かな学校生活が実現されました。

ポスターの内容には、季節ごとのイベントやインフルエンザ注意喚起などが含まれており、それぞれが当時の生活習慣を色濃く映していました。これらは、単なる情報提供に留まらず、学校全体でのコミュニケーションの活性化を示していました。挨拶運動を通じた経験は、子供たちにとって心温まる思い出として、大人になってからもその価値を持ち続けていることでしょう。

こうしたポスター活動は、単なる装飾としてではなく、子供たちの成長に深く関わる貴重な教育的価値を持っていました。昭和の時代、これらの活動を通じて育まれたコミュニケーションスキルは、現代においても決して色あせることのない重要性を持ち続けています。

4. ポスターに映し出される時代の風景

昭和の小学校では、廊下に掲示された挨拶運動などのポスターは、誰もが一度は目にしたことがある懐かしい光景の一つでした。これらのポスターは、子供たちの道徳教育や、毎日の習慣を促進するための手段として活用されました。校内には生徒自身が描いたり書いたりした色とりどりのポスターやスローガンが並び、賑やかに廊下を飾っていました。

学校生活をより豊かにするための方法として、当時の先生たちは挨拶運動や日々の規律を理解させることに力を入れていました。その一環として生徒たちは、挨拶の大切さやマナー向上の意識を育むことを目標に掲示板にポスターを制作し、その図案や言葉を競い合いながら工夫を凝らして作り上げていました。

こうした活動は、生徒たち自身が「良い行い」を自主的に考えるきっかけとなり、互いに自分たちの意識を高めあう良い機会となったのです。毎朝、元気な声で交わされるおはようの挨拶や、登下校時にすれ違う友達や先生たちとの小さなコミュニケーションが、子供たちの心を育んでいました。

掲示板に並ぶポスターの内容は多岐にわたり、冬場のインフルエンザ注意喚起や、季節ごとのイベント告知、学級目標の共有など、一枚一枚が当時の風景や生活習慣を映し出していました。また、これらのポスター活動はまさに時代の息吹きを感じられる文化の一端を担い、多くの日本人にとって心温まる昭和の思い出深い光景として残っています。

このように日々の学校生活の中で掲示されるポスター活動は、ただの装飾品としてではなく、教育的な価値を持ち、個々の生徒の成長を促進する大切な役割を果たしていました。今振り返ると、あの頃のシンプルでありながらも力強いメッセージが、学校生活の色とりどりの思い出の一ページとして人々の心に刻まれていることでしょう。

5. 最後に

昭和の時代、小学校は挨拶運動や日々のルールを具現化した象徴の場と言えました。

廊下に掲示されたポスターは、子供たちにとって日常生活と教育を結びつける大切な媒体でした。

描かれたメッセージはシンプルでありながらも心に残るもので、日々の生活習慣を促進するための教育的価値がありました。

彼らがその過程を通じてどのように成長したのかを振り返ると、この活動の重要性が再び浮き彫りになります。

昔の先生方は、ただ知識を教えるだけではなく、生徒たちに挨拶やマナーの大切さを教えることに力を注いでいました。

自分たちで描くポスターを通じて、子供たちは仲間と共に良い行いを考え、実践しようとしました。

例えば、元気な挨拶や登下校時のちょっとした会話が、彼らのコミュニケーションスキルを育む手段となりました。

掲示板に飾られた作品は、冬のインフルエンザ対策の案内や学級目標の共有など多岐にわたるものであり、それぞれに子供たちの成長と日常の理解を助ける役割があったのです。

このようなポスター活動は、装飾品ではなく、教育の一環として大切に扱われていました。

懐かしさの中にある力強いメッセージは、当時の生活の一部であり、心温まる思い出として多くの人々に刻まれています。

昭和の学校生活を彩ったこの運動は、今でも多くの人の記憶に残り、これからの教育の在り方を考える上でも示唆に富むものと言えるでしょう。

廊下に掲示されたポスターは、子供たちにとって日常生活と教育を結びつける大切な媒体でした。

描かれたメッセージはシンプルでありながらも心に残るもので、日々の生活習慣を促進するための教育的価値がありました。

彼らがその過程を通じてどのように成長したのかを振り返ると、この活動の重要性が再び浮き彫りになります。

昔の先生方は、ただ知識を教えるだけではなく、生徒たちに挨拶やマナーの大切さを教えることに力を注いでいました。

自分たちで描くポスターを通じて、子供たちは仲間と共に良い行いを考え、実践しようとしました。

例えば、元気な挨拶や登下校時のちょっとした会話が、彼らのコミュニケーションスキルを育む手段となりました。

掲示板に飾られた作品は、冬のインフルエンザ対策の案内や学級目標の共有など多岐にわたるものであり、それぞれに子供たちの成長と日常の理解を助ける役割があったのです。

このようなポスター活動は、装飾品ではなく、教育の一環として大切に扱われていました。

懐かしさの中にある力強いメッセージは、当時の生活の一部であり、心温まる思い出として多くの人々に刻まれています。

昭和の学校生活を彩ったこの運動は、今でも多くの人の記憶に残り、これからの教育の在り方を考える上でも示唆に富むものと言えるでしょう。

コメント