1. なぜビデオデッキの12:00は常識だったのか?

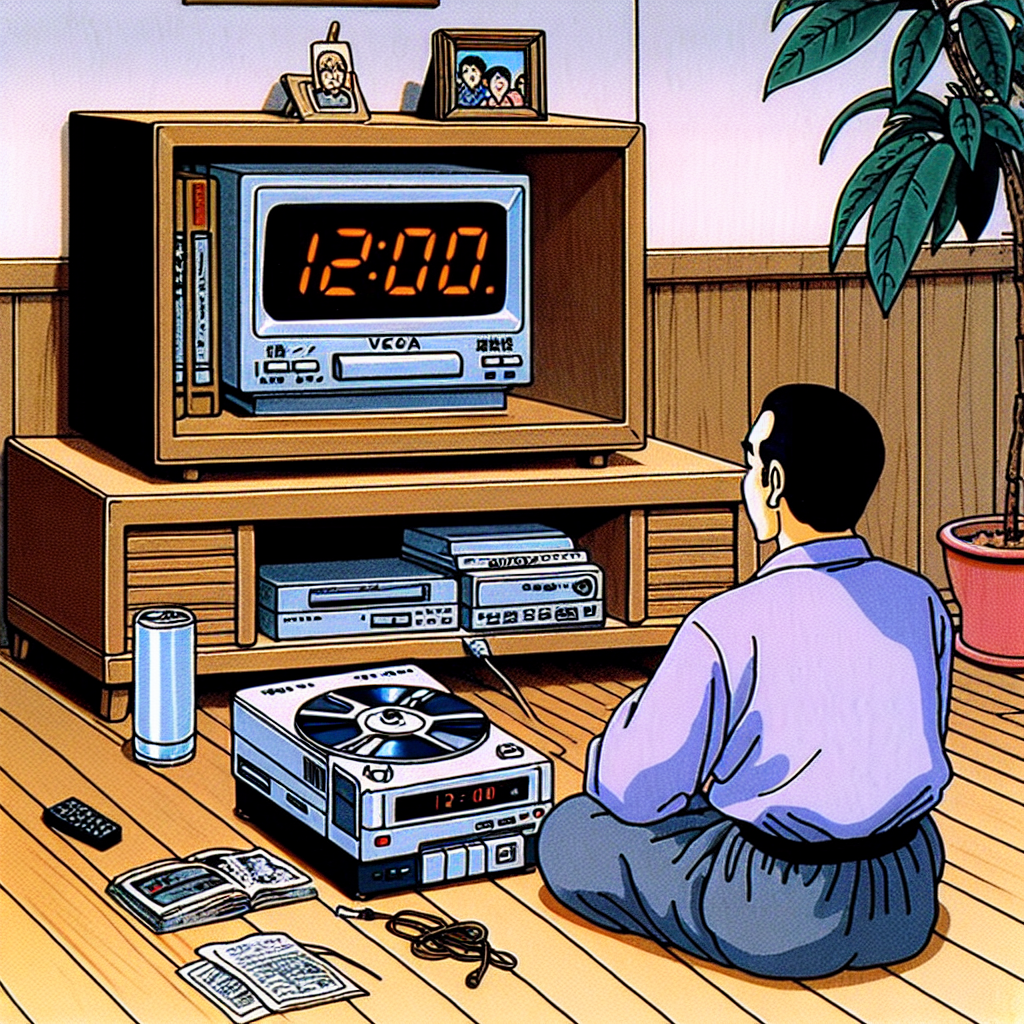

多くの家庭でこの現象が見られた背景には、ビデオデッキの時計設定の類を煩雑に感じる人々が多かったためです。

特に設定ボタンを駆使して操作する必要があるビデオデッキにおいて、時計の合わせ方はわかりづらく、難しいものでした。

当時、家庭での情報の中心であったビデオデッキは、録画機能が主要な利用目的でした。

そのため、録画予約はしっかり行う一方で、時計設定は後回しにされることが一般的でした。

結果として、点滅する「12:00」の表示を家族全員が見て見ぬふりをし、さほど不便に感じることはなかったのです。

昭和の時代背景を考えると、時間に対する考え方にも緩やかさがありました。

現代のように電子機器の時間が分単位で正確である必要はなく、多少のずれは問題視されにくかったのです。

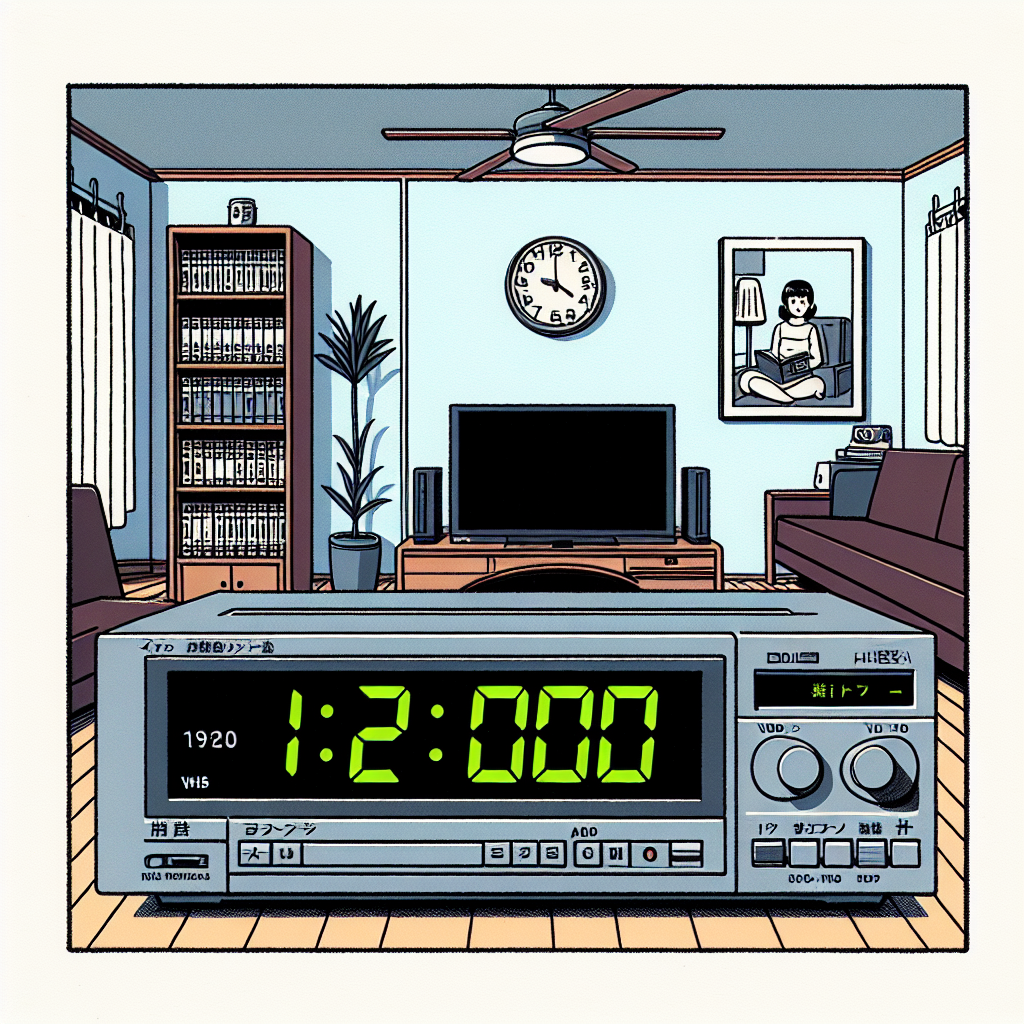

アナログ時計や腕時計が時間の確認の中心にあり、ビデオデッキのデジタル表示は二次的な存在でした。

このビデオデッキの「12:00伝説」は、昭和の家電文化として今も語られる”あるある”の一つです。

この現象は、家電とユーザーの相互作用の一例であり、暮らしの中で生まれる小さな文化として、時代を超えて受け継がれています。

思い出話として、また社会の変化を感じる一助として、多くの人々の胸に懐かしい記憶として今も刻まれているのです。

2. 当時の時間への意識と生活

当時の家庭では、時間の確認には主にアナログ時計や腕時計が使用されていました。デジタル時計が普及し始めてはいましたが、アナログの振り子時計がリビングルームの壁に掛けられているのは普通の光景であり、それが主な時間の基準となっていました。特に、家庭内での重要な時間確認は、時計の進むペースよりも家族の生活リズムや、日が昇ること、日が沈むこと、そうした自然の流れに依存する部分も大きかったのです。

このような生活スタイルの中で、ビデオデッキの時計の「12:00」の点滅はそれほど気にされることなく、むしろ笑いの対象となりました。設定が煩雑であり、修正する必要がないと思われていたため、その点滅はやがて日常の風景の一部となったのです。ビデオデッキは映画やドラマの録画には積極的に使われていましたが、肝心の時計はいつも「後でいいや」となりがちでした。

3. ビデオデッキ時計が示す技術の接点

この「12:00問題」は技術と一般人の出会いの場でもありました。映像を録画することができるという画期的な機械であるにもかかわらず、日常生活の一部として使いこなすには一筋縄ではいかない。こうした背景には、当時はまだ時刻の正確さが生活にそれほど影響を与えなかった事情もあります。みんなが慌ただしい毎日を送りながらも、時計が多少ずれていても、大らかに過ごせる余裕があったのでしょう。

ビデオデッキの時計には、もう一つ別の役割も担っていました。それは家族や友人との会話のきっかけです。「また点滅してるよ」、「誰が直す?」そんなやり取りが、日常生活の笑いを生み、コミュニケーションの一場面となっていました。壁にかけたアナログ時計や、腕に巻かれた時計とは異なるそのデジタル表示は、家庭内のユニークな存在感を放っていました。

こうした昭和時代の暮らしで語り継がれたビデオデッキの思い出は、技術進化の証として、また温かい家庭の象徴として、今でも笑顔を引き出す共感のエピソードです。技術と生活の接点を考える上で、このビデオデッキの12:00という点滅は、多くの人にとって親しみやすいノスタルジックな一コマとして、語り継がれていくことでしょう。

4. まとめ: 技術と生活スタイルの変化を振り返って

当時の家庭でビデオデッキの時計が常に「12:00」で点滅していた光景は、まさに昭和あるあるの一つとして、多くの人々にとって懐かしいエピソードです。

ビデオデッキは、家庭内でのエンターテインメントの中心でありながら、意外にも時間の設定にはあまり重きが置かれていませんでした。

設定をするには複雑な操作が必要であったため、多くの人々が設定を面倒と感じ、結果として点滅し続ける時計をそのまま放置する家庭が少なくなかったのです。

家電技術がまだ手探り状態であったため、「12:00」という時間表示は、家庭内での笑い話や軽いジョークの種となり、それを通じて家族間のコミュニケーションが生まれることも少なくありませんでした。

昭和の時代は今ほどの時間管理が求められず、他のアナログ時計や腕時計に頼ることで十分であったため、その点でもデジタルのビデオデッキが持つ正確性へのニーズは限定的でした。

それでも、映画やドラマの録画という重要な役割は果たしており、家族の団らんの時間を支える存在だったのです。

このように、昭和のビデオデッキの「12:00伝説」は、家電技術の進化に伴う生活スタイルの変化を象徴しています。

現代においても、それは懐かしい思い出として語り継がれており、人々に過去の生活の一端を改めて思い起こさせてくれる力を持っています。

時間の設定という技術的な側面よりも、家庭内のコミュニケーションやその時代背景を浮かび上がらせる、そんな昭和ならではの情景となっているのです。

コメント