1. 昭和教師の象徴「走るな・走る」行動

この行動は、教師たちの厳しい規律の中に潜む人情味を垣間見せるものであり、教師という立場を超えた人間的な一面を示すものでした。教師たちは時に何か重要なメッセージを迅速に伝えるため、または生徒を円滑に説得する必要から、あるいは単純に時間を失って急ごうと思い走ることがあったのです。こうした矛盾のある行動が教師たちの威厳をやわらげ、生徒との距離を縮める効果を持ったのです。

昭和の教育制度では規律が重視されていましたが、このような教師の行動はその規律の中にある柔軟性を実証するものでもありました。振り返ってみると、この『走るなと走る』の文化は、管理社会を背景に、教師と生徒の関係がより親密でフレンドリーであったことを象徴していたのです。この出来事は、昭和の学校生活を懐かしく思い出す人々の心に今なお生き続けています。

そして、新たな教育方法が模索される今日においても、このような昭和の教師のエピソードは、かつての温かな人間関係と共に、今なお笑いや考察の材料として語り継がれているのです。それはまた、当時の教育がいかにして今日の教育への影響を持っているかを考えさせる契機にもなっています。

2. 鉄道模型のように厳格だった昭和の教育

朝の始まりとともに学校内に響き渡るのは、教師たちの大声での指導でした。

特に印象的だったのは「廊下を走るな!」という警告の声で、多くの生徒がその声に反応して立ち止まりました。

しかし、皮肉にも、その指示を無視して最も速く廊下を駆け抜けていくのは、その注意を発した先生自身であるという、よく知られた光景がありました。

この矛盾した行動は、生徒たちにとっては驚きであると同時に、微笑ましいエピソードとして記憶されています。

当時の先生たちは、生徒に規律を守らせることに熱心でしたが、その行動の中には人間味が感じられる瞬間がありました。

緊急事態を伝えるために走る先生の姿や、時間に追われて廊下を急ぐ姿は、一種の親しみを生徒に感じさせたことでしょう。

教師の方もまた、単なる権威的な存在ではなく、生徒と共に学校生活を築くパートナーとして意識されていたのかもしれません。

昭和時代の教育では、規律が重要視される一方で、時折見せる先生の柔軟さや人間性が教育現場に温かさをもたらし、それが今となっては懐かしさを感じさせる要素となっています。

このようなエピソードは、当時の学校生活の一部として多くの人々の記憶に残り続けています。

また、そうした昭和の教育スタイルは、現在の教育方法や文化にも少なからず影響を及ぼし、改めて考え直すきっかけを与えているのです。

3. 教師の矛盾が生む笑いと親しみ

教師が生徒に示す行動は時として、その人間性を強く印象付けます。昭和の教師たちが見せたこうした行動は、単に規律を逸脱したものではなく、時に緊急性が求められる状況であったり、彼ら自身のタイムマネジメントの結果であったりしました。こうした矛盾の中に見える人間味が、かえって子供たちに親しみやすさを与え、時には心の距離を縮めるきっかけにもなったのです。

昭和の学校教育は、規律を重んじることで知られていましたが、その中に垣間見られる柔軟さは、教師の人間性を明確に浮かび上がらせました。そのため、こうしたやりとりや経験を通じて、生徒たちは教師に対する一種のリスペクトを持つようになりました。教師たちの矛盾した行動は、ただの威厳を打ち破り、温かみのある人間性を感じることができる瞬間でもありました。

こうした懐かしのエピソードは、多くの人々の記憶に今も息づいており、世代を超えて語り継がれています。この矛盾のある行動から生まれる笑いと親しみは、時代を越えて学校という場の特異性を象徴しています。昭和ならではの教育現場の温もりや、人と人との関係性が今日の社会にどのような影響を及ぼしているかを考えるきっかけにもなるでしょう。

4. 今も語り継がれる昭和の学校エピソード

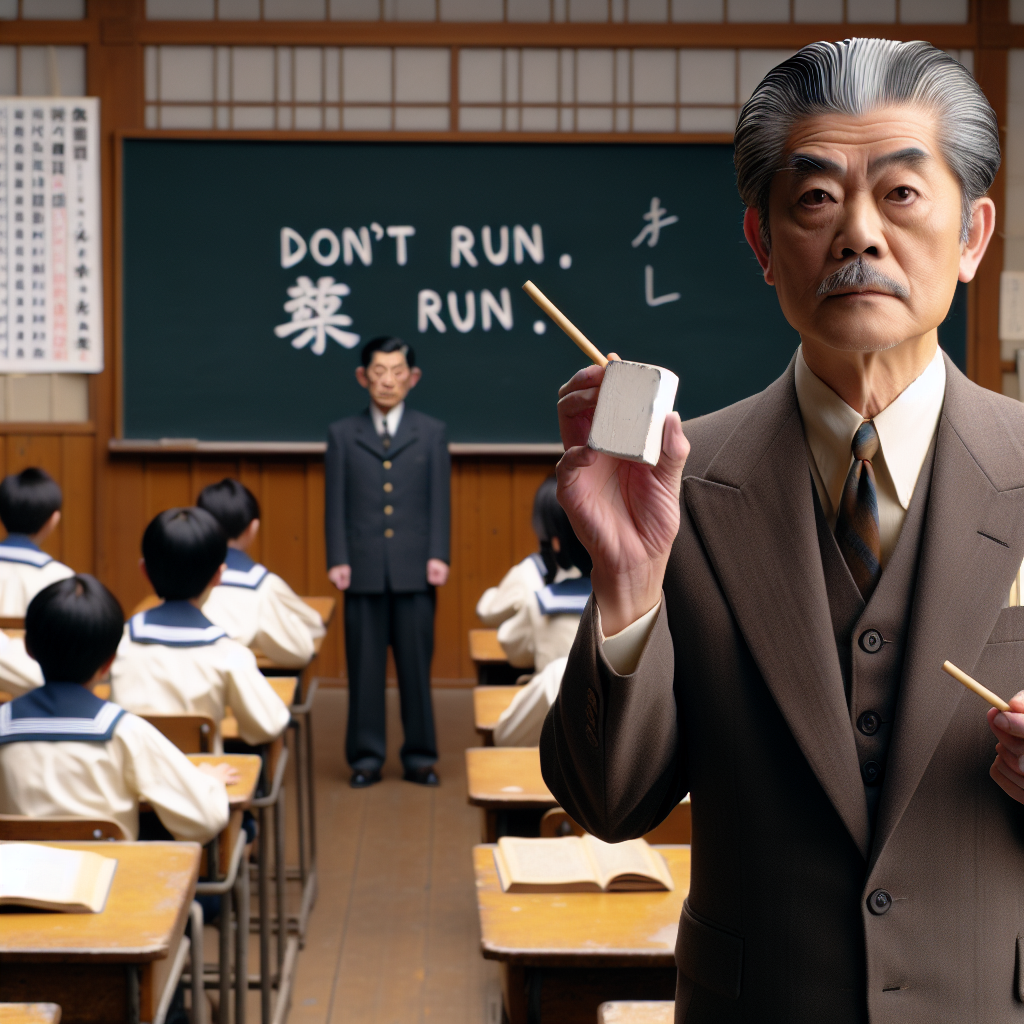

その中で最も記憶に残るのが「廊下を走るな!」という教師の声かけです。

しかし、驚くのはそこではありません。

警告を発した本人が、最も速く廊下を駆け抜けていく姿を目にする時です。

生徒たちはその光景に戸惑いながらも、どこか笑いを堪えることができませんでした。

教師の人間らしさが現れるこの瞬間は、時には彼らの使命感が溢れ出た結果でもあったのです。

このような昭和の教育のエピソードは、厳格さの中に忍び込む暖かな日常を想起させるものです。

「走るな」と言いながらも自らが走る、そのギャップは昭和の教師たちの魅力ともいえるでしょう。

多くの生徒たちは「廊下を走るな!」の警告を受けて一瞬足を止めますが、その後すぐに笑いを抑えきれませんでした。

厳しいだけが教育ではなく、時にはその裏にある人間性が重要であると教えられたように感じます。

この“あるある”は、時代が変わっても色あせることなく、多くの人々に笑いをもたらし続けています。

そして今、私たちが当時の教育方法や学校文化を考察する材料ともなっています。

昭和の学校生活は、規律の中に人間らしさや暖かさを兼ね備え、そのエピソードが今もなお語り継がれ、響き合うのです。

5.まとめ

特に、教師が「廊下を走るな!」と厳しく注意しつつも、実際には先生自身が廊下を猛スピードで駆け抜けるという矛盾した光景は、誰もが心に残っている経験の一つでしょう。

このような場面は、生徒たちに親しみやすさを感じさせるもので、昭和の教育の人間臭さを引き立てます。

昭和の先生たちは、生徒を厳格に管理する一方で、自らも生徒と同じように自由でいたいという本能があったのかもしれません。

朝の時間に学校内に響く「廊下を走るな!」の声と、それに続く先生の駆け抜ける姿は、教師としての使命感と人間としての自然な行動を描いています。

この矛盾が結果的には親しみやすさを生み出し、規律に縛られた教育現場に、ある種のユーモアと人間的な温かみをもたらしていました。

当時の日本の教育では、規律の厳守が重要視されていましたが、教師たちが見せるこうした人間味は、規律に彩られた教育の中でも、抜け道や柔軟性が存在することを示しています。

そして、先生と生徒の関係性が一層強くなったことは、このような出来事に起因するのでしょう。

時代が進むにつれて、教育現場も大きく変化しました。

現代の教育は、規律よりも個々の自由や創造性を尊重する風潮があります。

それでも、昭和の学校で見られた教師と生徒の関係性やその行動パターンは、今でも多くの笑いや懐かしさをもたらし、教育の過去と現代を結びつける貴重な記憶として語り継がれています。

この暖かいエピソードは、教育の変遷を振り返る一つの材料となり、現代の教育を考える上で大変参考になると言えるでしょう。

このような昭和教師のユニークなエピソードから、私たちは今でも多くを学ぶことができるのです。

昭和の教師たちの行動が、現代に生きる私たちに笑いと懐かしさを与えることはもちろん、彼らの教育スタイルが現代教育にも影響を及ぼしていることを再確認することができます。

時代を超えた昭和教師のエピソードは、過去と向き合い、未来の教育を考える示唆を提供してくれるのです。

コメント