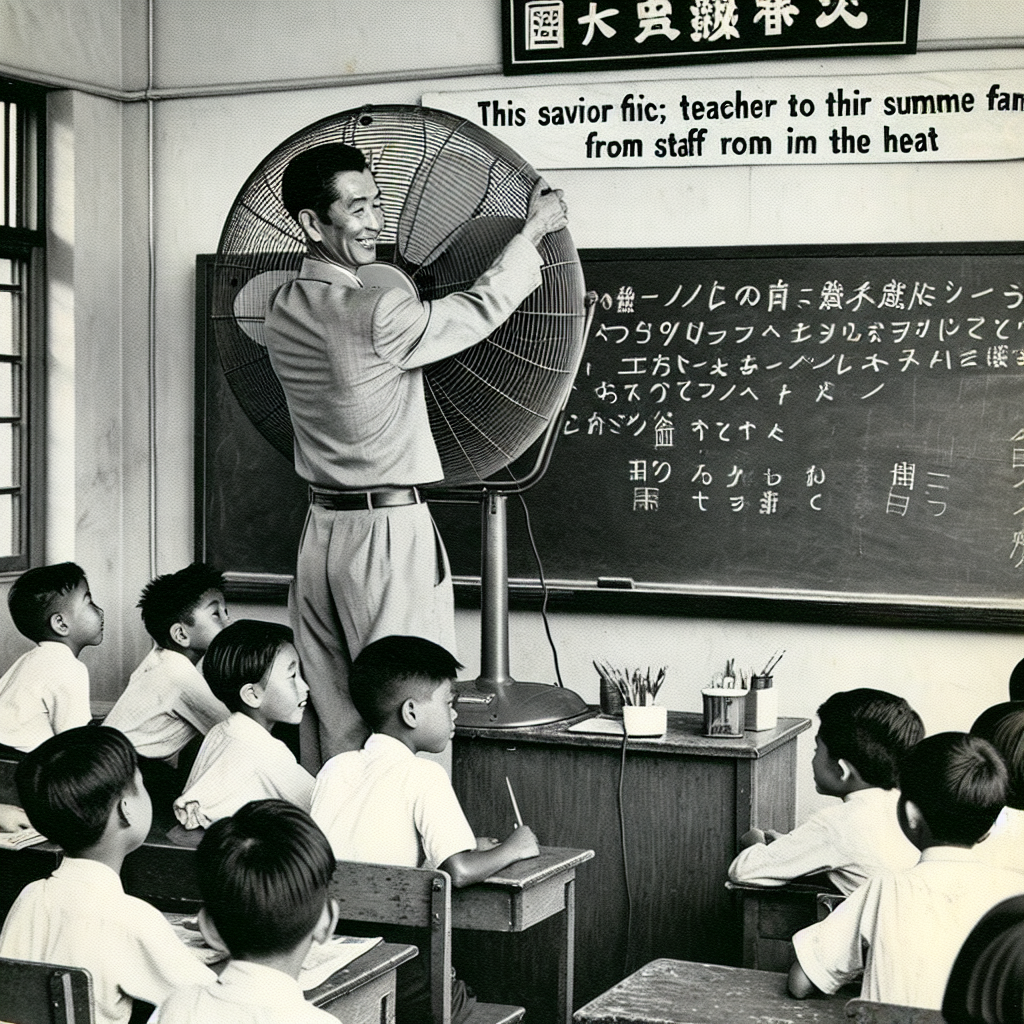

1. あの暑かった教室の中で

当時、多くの教室にはエアコンがなく、夏の暑さは生徒たちの集中力を奪っていました。授業中、あちこちからうちわの音が聞こえる中、それでも生徒たちは懸命に先生の話に耳を傾けていました。そんな中、ある先生が職員室から持ってきたのは、彼の私物である一台の扇風機でした。

その扇風機が教室に運ばれると、生徒たちの表情は一変しました。風の影響で髪がそよぎ、疲れた顔には涼の中に安堵が広がりました。授業の途中でうとうとする生徒たちも、顔を上げて活気を取り戻しました。先生の心遣いが、教室全体に新たな生命力を与えた瞬間です。

この”夏の救世主先生”の行動は、単に涼しさをもたらしただけではありません。先生の優しさが生徒の心に染み、教室内に一体感が芽生えました。先生と生徒が共に暑さを乗り越え、互いの信頼関係を築く中での出来事でした。

こうした事例は、昭和の時代だからこそ見られた人と人との温かなつながりを示しています。エアコンが当たり前の現代では考えられないかもしれません。しかし、マイ扇風機を持参してまで生徒の快適さを気遣った先生たちの行動は、今もなお多くの人々の心に深く残っているのです。

2. 扇風機を持ち込む先生の姿

そんな暑さが厳しい教室に、一人の心優しい先生が現れました。夏の救世主とも呼べるその先生は、職員室から自らの私物である扇風機を教室へと運び入れました。その姿は、生徒たちにとってまさに救世主と言えるものでした。

授業中の教室において、設置された扇風機が回り始めると、生徒たちの顔には笑顔が戻り始めます。それまで暑さでだれていた彼らは、涼しい風に包まれて快適さを取り戻し、自然と授業への意欲も高まりました。風が教室内に運ぶ涼しさは、身体の熱を冷ますだけでなく、心にも爽やかさを届けたのです。

このエピソードは、先生と生徒の間に強い絆を生むきっかけともなりました。自身の快適さを顧みずに生徒たちを優先するその姿には、生徒一人ひとりが先生の思いやりを感じ、尊敬の念を抱くようになります。教室環境を整えること自体が、単なる快適さを提供するにとどまらず、温かい心の交流を促進していたのです。

このように、扇風機を持ち込むという一見小さな行動には、大きな愛と情熱が込められていました。昭和という時代背景の中で、教師たちは生徒のために何ができるかを真剣に考え、実行していたのです。その努力の末に生まれる快適さと絆は、学びをさらに充実させる原動力となりました。

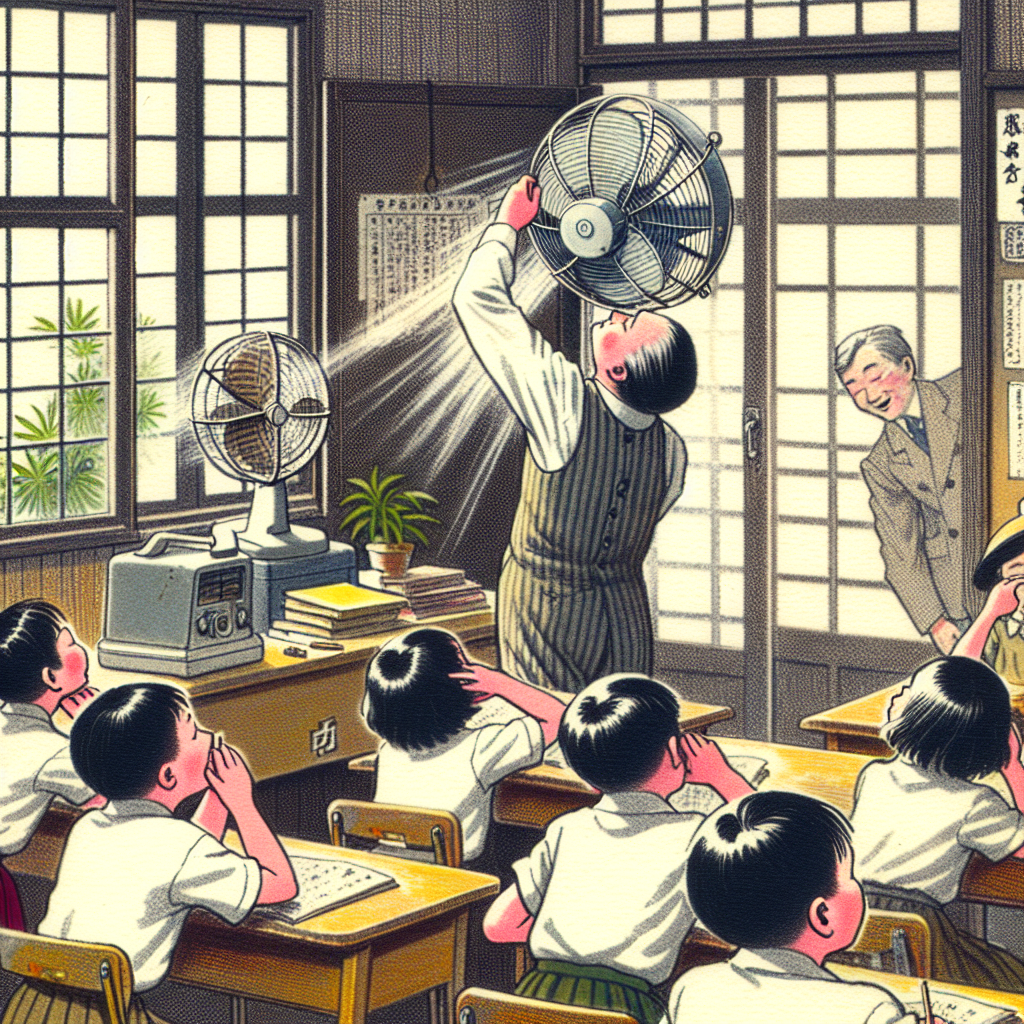

3. 教師と生徒の絆を強める扇風機

エアコンのような現代の快適設備がなかった当時、生徒たちを涼ませるために重要な役割を果たしたのが「扇風機」でした。

ある心温まるエピソードがあります。

その主役は、私物の扇風機を教室に持参した一人の先生、通称「夏の救世主先生」です。

この先生は自分専用の扇風機を、暑さが厳しい教室に持ち込み、生徒たちのためにその風を提供しました。

生徒たちは暑さの中でもその涼しさを感じることで、自然と笑顔を取り戻し、授業への集中力も向上しました。

扇風機が発する風の涼しさは、単なる温度を下げる効果だけでなく、生徒たちの心もリフレッシュさせたのです。

この先生の行動は、ただ物理的に涼しさを提供するだけに留まりませんでした。

それは教師と生徒の絆をも深めるものでした。

生徒たちは教師の細やかな気遣いと優しさに触れることで、彼への尊敬の念を強く抱くようになります。

特に成績評価などの重要な時期において、生徒に気遣いを見せることで、彼らの学ぶ意欲も一層高まりました。

当時の基準では些細なことと思われるかもしれませんが、暑い教室環境で生徒のために最善を尽くして努力する教師たちの姿勢は、生徒への深い愛情と学びの場を快適に保とうとする強い想いの表れでした。

昭和時代の小学校は、教師が非常に親しみやすく、生徒たちの近くに感じられる存在でした。

このようなエピソードは、暑い季節における教師の生徒想いの行動を象徴するものであり、彼らの努力を通じて生徒たちはただ学ぶだけでなく、人間関係も豊かにしながら成長していったのです。

4. 昭和の時代背景と教師の努力

エアコンが普及していなかった時代、教室内は極めて暑く、生徒の集中力を維持するのが難しかったのです。

そんな中、ある心温まるエピソードがあります。

それは、教師が自らの扇風機を教室に持ち込み、子供たちを暑さから救った出来事です。

この”夏の救世主先生”の行動は、生徒たちに喜ばれ、学ぶ意欲を高める一助となりました。

この先生は職員室にあった自分用の扇風機を使い、涼しさを教室に届けました。

その結果、暑さでだれていた生徒たちも、再び笑顔になり、授業に集中できるようになりました。

扇風機の涼しい風は、ただ身体を冷やすだけでなく、生徒たちの心をもリフレッシュさせる効果がありました。

このような小さな配慮が、生徒と教師の絆を深めるのに役立ったのです。

昭和という時代背景では、このような教師の努力が特別な意味を持ちました。

エアコンのない環境で、生徒をいかに快適に学ばせるかという問題は、教師たちにとって大きな挑戦でした。

しかし、その努力の背景には、子供たちへの深い愛情と、少しでも快適な学びの場を提供したいという強い思いが込められていました。

このような時代では、教師は生徒にとって身近で親しみやすい存在でした。

このエピソードを通じて、教師が生徒を思いやり、暑さを共に乗り越えようとする姿を見ることができます。

このような思いやりは、単に教室の涼しさを提供するだけでなく、生徒たちの心に深く残り、人間関係を豊かにする要素として機能しました。

昭和の小学校では、こうした温かいエピソードがたくさんありました。

5.まとめ

その中で登場したのが、生徒たちに涼しさをもたらし、学びの環境を整えるために尽力した通称“夏の救世主先生”の物語です。

この先生は、職員室で自分だけが使っていた扇風機を教室に持ち込みました。

この小さな行動は、熱に疲れた生徒たちを涼やかにし、彼らの顔に笑顔を取り戻させました。

扇風機の心地よい風は教室内にさわやかな空気を吹き込み、生徒たちの集中力を高める効果もありました。

涼しさは身体だけでなく、暑さに耐える心のクールダウンにもなったのです。

このエピソードは、単なる教室内の環境改善を超え、教師と生徒の関係を深める要素ともなりました。

先生の心遣いが直接感じられることで、生徒たちは敬愛の念を抱き、信頼関係も強化されました。

夏休み前の重要な時期に、先生がいかに生徒たちの体調や精神状態に気を配ってくれたかが伝わるエピソードです。

当時の扇風機の持ち込みは、現代から見ると些細に見える行為かもしれません。

しかし、昭和という時代背景では、エアコンのない熱い教室でのこの行動は、教師の愛情と生徒への深い思いの表れでした。

こうした献身的な行動があったからこそ、生徒たちは快適な空間で意欲を高め、学びに対して情熱を持ち続けられたのです。

最後に忘れてはならないのは、昭和のこの時代、教師たちは生徒にとって親しみやすい存在であったことです。

教師がどれほど生徒を思っているかが、こうしたエピソードから垣間見えます。

実際に、彼らの尽力により、暑い夏を乗り越えながら、より豊かな人間関係を築き、生徒たちは深い学びを得ることができました。

コメント