1. 昭和の連絡帳とは

親にとって、この短いメモひとつが日常の中で小さな心配の種となります。「今日こそは全部揃えた」と送り出したはずの子供に対して、追記を目にするたびに「またか」と内心で思ってしまうのです。しかし、このような連絡帳のやり取りは、子供と一緒に日々の準備を振り返る良い機会ともなっていました。このことで、親も教師も協力して子供の健全な成長をサポートしていたのです。

連絡帳を通じた交流は、ただ単に情報を伝えるだけでなく、親と教師、生徒との心の距離を縮め、互いに信頼関係を築くための重要な役割を果たしていました。昭和の教育方針には、このように生徒の自主性や責任感を育てるための工夫が随所に見られました。

現在は、デジタル化が進み、メールやアプリを使った連絡が主流となっていますが、かつてのように手書きの一言から始まるコミュニケーションの価値を見直すことも必要かもしれません。直接的な対話が持つ温かさや親しみを、大切にしたいものです。この「何回目ですか?」という一言は、昭和の教育精神を象徴するものであり、未来の教育にも残しておきたい大切な要素と言えるでしょう。

2. このやりとりの背景にあるもの

忘れがちな子供たちが「体操服を忘れました」と書けば、先生はよく、「何回目ですか?」と追記したものです。

このやり取りは、単に記録としての役割を超えた、教育的な意味を持っていました。

生徒に対しては、何度も繰り返されるこの問いかけによって、自身の行いを振り返るきっかけが与えられました。

これは、規律を維持し、同じミスを避けるための重要なフィードバックだったのです。

一方、このやり取りを目にする親にとっても、内省を促す瞬間となりました。

親たちは、子供の忘れ物を防ぐためにどのようにサポートできるかを考えざるを得ません。

朝の忙しい時間帯に、子供が全てのものを持参できるよう手助けをするのは親の日々の務めでした。

「今日こそは忘れずに」と送り出した子供が、このメモを書いたという事実に直面すると、親も少なからず驚くことがあったでしょう。

そんな時、家庭内での対策を再検討する契機となったのです。

このようなやり取りは、昭和という時代の教育方針を反映していました。

生徒の自主性や責任感の育成を目指しながら、『何回目ですか?』という問いかけを通じて、学生たちはユーモアの中にも緊張感を持たされ、親もその場に協力する形で自然と三者の距離が縮まっていくのです。

こうした手法は、人間関係の温かさを育むと同時に、親しみを感じさせるものでした。

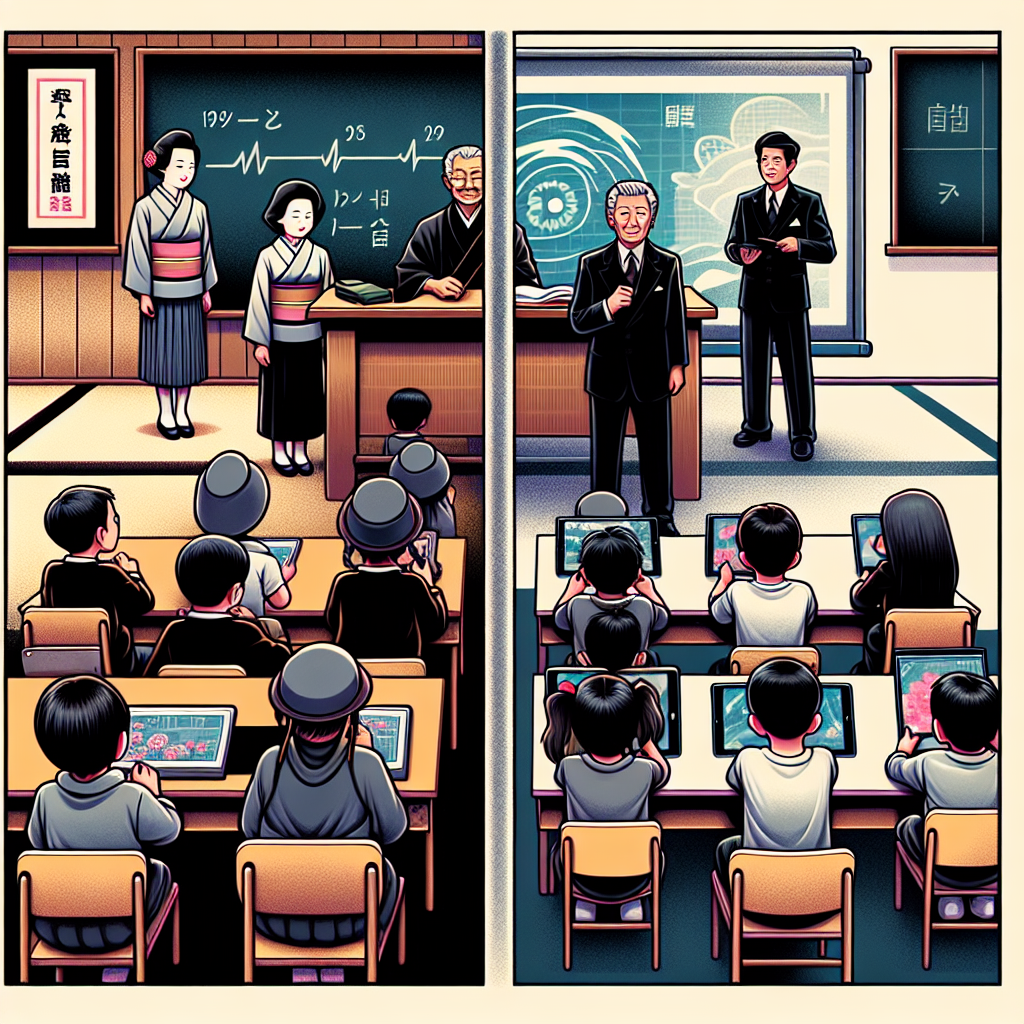

現代の教育現場ではデジタル化が進み、こうした直接的なコミュニケーションは減少しました。

しかし、『何回目ですか?』というシンプルな問いには、やはり大きな教育的価値があります。

人と人との直接的やり取りが担っていた影響は、教育が目指すべき理想の一つなのかもしれません。

昭和の教育の温かさと規律あるアプローチを見直すことで、現代に適用する新たな教育のヒントが見えてくるかもしれません。

3. 親と子の朝の習慣

親は、毎朝子供を学校に送り出す際に、忘れ物がないか入念に確認し、「今日こそすべて揃えて持たせたはず」と自信を持ちつつも、内心は少しヒヤヒヤしています。しかし、学校から帰宅した子供の連絡帳に、またもや先生からの「何回目ですか?」という問いが追記されているのを見かけることも多々ありました。この瞬間、親は「またやってしまったのか」という気持ちになりつつも、次の日への対策を考える契機としました。

この連絡帳を通じて、親と子供の間に生まれる小さな緊張感や反省の瞬間は、ただ荷物を持たせるだけでなく、親子間の信頼や協力を深めるきっかけとなったのです。ともに問題を解決しようとするプロセスの中で、親と子供の絆はますます強固なものになっていきました。

昭和時代の教育現場では、このように家庭と学校が一体となり、児童の成長を支える仕組みが整っていました。親と子が共に過ごす朝の時間は、単なる日常の一部を超えて、教育や生活習慣の基盤を築く重要なひ

とときだったのです。記録に残るやりとりもまた、親子の深い絆を物語っていると言えるでしょう。

4. 昭和の教育方針と現代の対比

同時に、この親しみある問いかけは、親にも新たな気づきを与えていました。忙しい朝に子供が忘れ物をしないよう支える親は、「今日こそは万全」と送り出しても、連絡帳にこのメモを見ると、現実を突きつけられる瞬間を経験します。親と子供の共同作業で忘れ物対策を考えるきっかけとなり、家族のコミュニケーションを深める一助となっていたのです。

昭和の教育は、個々の成長を大切にしながらも、温かみのある指導を通じて、生徒やその家庭との距離感を縮める工夫に満ちていました。一方で、現代の教育はデジタル化が進み、そうした直接的な人間関係が希薄になりつつあります。情報は効率的に伝達されるようになりましたが、「何回目ですか?」という、たった一言に込められた温かみある教育精神が持つ価値は、未だ失われていません。

教師、生徒、そして親の間で築かれた信頼関係は、昭和の教育の特徴とも言えるでしょう。このようなコミュニケーションが生徒の心を育て、親の心をも動かしていました。今の時代でも、やはり人と人との交流が教育において重要な役割を果たしていることを再認識させられます。昭和の教育に見られた「思いやりある指導法」は、現代でも色褪せることなく、その重要性を増しているのではないでしょうか。

5. 最後に

生徒がメモに「体操服を忘れました」と書くことで、先生との微笑ましいやり取りが始まりました。

例えば、「何回目ですか?」という先生からの追記は、子供にとってユーモアのある一瞬でありながら、同時に規律を意識させる契機ともなりました。

このようなやり取りは、親にとっても家庭での育児における反省材料となっていました。

忙しい朝に、子供が全ての持ち物を揃えて出かけられるよう、親もまた努力していたのです。

しかし、先生の一言を目にすることで、再び反省し、対策を講じるきっかけとなったのです。

昭和時代のこうした教育方針は、子供の自主性や責任感を育てるための工夫の一環でした。

生徒、親、先生の三者が密接に関わり合い、互いに理解を深める関係を築くことで、コミュニケーションの輪が広がっていきました。

この連絡帳の仕組みは単なる情報伝達の目的を超え、絆を育む重要な道具でもありました。

一方で、現代の教育においては、デジタルツールの普及が進み、直接的なコミュニケーションが減少しつつあります。

しかし、「何回目ですか?」というシンプルな問いかけに象徴されるような、温かさと規律のバランスをとった教育方法の価値は、今なお重要です。

直接的なやり取りが持つ力は、デジタル化が進む中でも失われるべきではありません。

それこそが、未来の教育にも受け継ぐべき昭和の知恵かもしれません。

コメント