昭和時代の商店街福引は、地域の絆を深める心温まるイベント。ポケットティッシュが当たると笑い合い、参加者は楽しむ瞬間を大切にしていた。

1. 商店街の風物詩としての福引

昭和時代の商店街において、毎年恒例となっていた福引は、多くの人々にとって楽しみなイベントでした。

特に年末年始や商戦期に行われることが多く、商店街全体が活気に溢れていました。

老若男女問わず、たくさんの参加者が一同に会し、賑やかな空気の中で福引を待ち望んでいました。

ガラポンの音がその場を一層活気づけ、まるで小さな祭りのようでした。

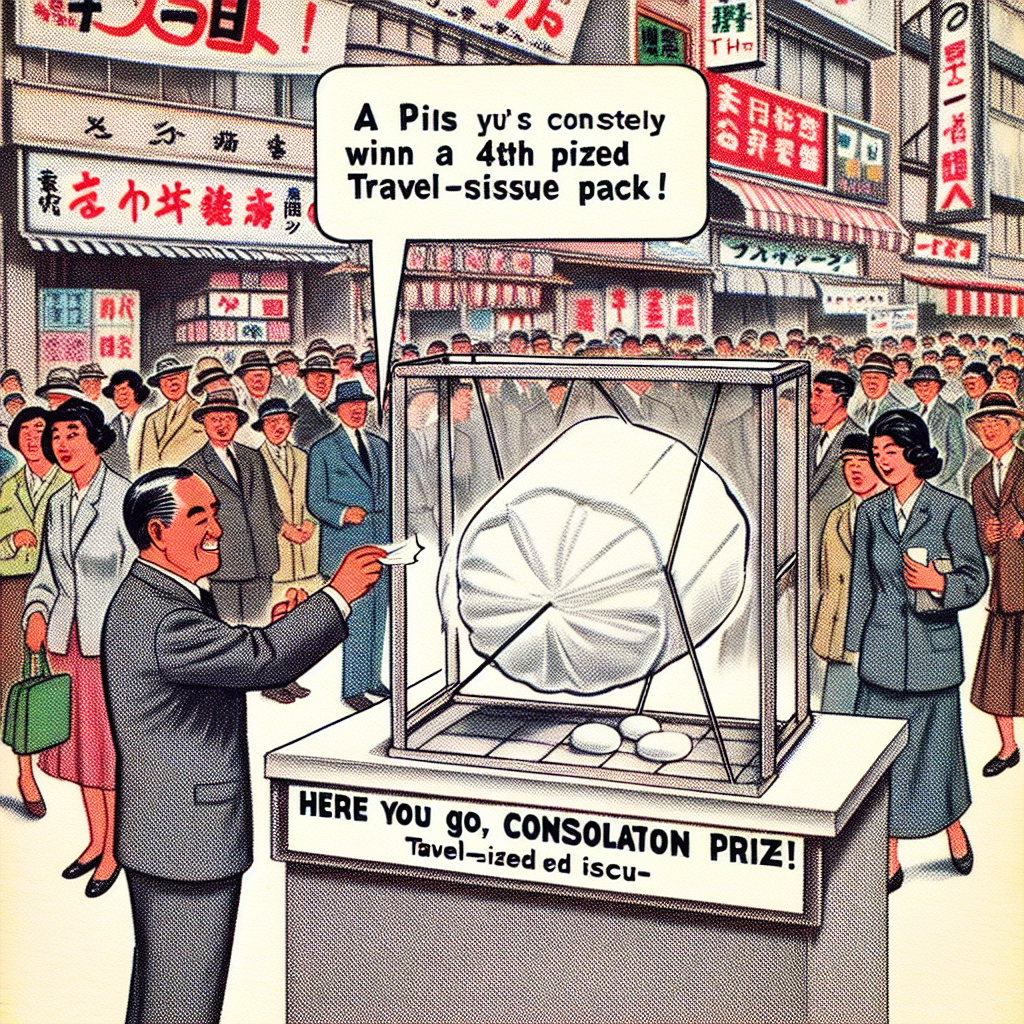

福引には、期待を背負ってガラポンを回す参加者の姿があり、特に思い出深いのが「4等のポケットティッシュがやたら当たる」光景です。

このユニークなジョークは、昭和を象徴する風景として語り継がれています。

1等の豪華賞品を夢見つつも、多くの人が手にするのはどこか愛らしいポケットティッシュ。

賞が発表される瞬間のリアクションは、周囲の期待感とともに、その場を大いに盛り上げました。

だが、福引の醍醐味は決して豪華賞品だけではありません。

たとえポケットティッシュであっても、日常で便利に使えるものであり、多くの家庭で重宝されるアイテムでした。

そして何より、その結果を楽しんでいる参加者たちの笑顔こそが、福引の一番の魅力だったのです。

この商店街のイベントは、単に景品を競うものだけでなく、地域の人々が一体となり楽しめる大切な場でした。

地域の活気を維持するだけでなく、人々の絆を深める場として機能していました。

参加者たちは、たとえ大きな賞品を手にしなくても、一緒に笑い合う瞬間を大切にしていたのです。

昭和の商店街で行われていた福引は、今もなお多くの人々の心の中に息づいています。

商店街の賑わいを象徴するこのイベントは、家族や友人と過ごした楽しいひとときを思い起こさせる、心温まる思い出として、時を超えて愛され続けているのです。

特に年末年始や商戦期に行われることが多く、商店街全体が活気に溢れていました。

老若男女問わず、たくさんの参加者が一同に会し、賑やかな空気の中で福引を待ち望んでいました。

ガラポンの音がその場を一層活気づけ、まるで小さな祭りのようでした。

福引には、期待を背負ってガラポンを回す参加者の姿があり、特に思い出深いのが「4等のポケットティッシュがやたら当たる」光景です。

このユニークなジョークは、昭和を象徴する風景として語り継がれています。

1等の豪華賞品を夢見つつも、多くの人が手にするのはどこか愛らしいポケットティッシュ。

賞が発表される瞬間のリアクションは、周囲の期待感とともに、その場を大いに盛り上げました。

だが、福引の醍醐味は決して豪華賞品だけではありません。

たとえポケットティッシュであっても、日常で便利に使えるものであり、多くの家庭で重宝されるアイテムでした。

そして何より、その結果を楽しんでいる参加者たちの笑顔こそが、福引の一番の魅力だったのです。

この商店街のイベントは、単に景品を競うものだけでなく、地域の人々が一体となり楽しめる大切な場でした。

地域の活気を維持するだけでなく、人々の絆を深める場として機能していました。

参加者たちは、たとえ大きな賞品を手にしなくても、一緒に笑い合う瞬間を大切にしていたのです。

昭和の商店街で行われていた福引は、今もなお多くの人々の心の中に息づいています。

商店街の賑わいを象徴するこのイベントは、家族や友人と過ごした楽しいひとときを思い起こさせる、心温まる思い出として、時を超えて愛され続けているのです。

2. 福引の楽しさとお祭り気分

昭和時代の商店街での福引は、独特な魅力に満ちたイベントでした。年末年始や大規模なセール期間になると、多くの商店街がこの福引で賑わいます。参加者が期待と興奮でギラギラした目をしてガラポンの前に集まる様子は、お祭りそのものでした。

商店街に設置されたガラポンの周囲には、笑顔と活気が溢れます。老若男女問わず、誰もが参加し、小さな玉が出るたびに一喜一憂する姿は、このイベントの醍醐味です。特に「今年こそは1等を!」という期待が高まる中で、4等の常連として名高いポケットティッシュが当たると、ちょっとした笑いが生まれます。このティッシュの当選は、ある意味お約束であり、それすらも楽しむのが昭和の福引の醍醐味と言えるでしょう。

昭和時代の福引は、単に賞品を目指すだけでなく、多くの人々が同時に集まり一喜一憂することでお互いの絆を深める場でした。商店街というコミュニティの中で、福引は人々をつなげる重要な場として機能していたのです。失敗しても笑い飛ばすことができる、そんな心の余裕が多くの人にこのイベントの続行を期待させたのでしょう。

商店街に設置されたガラポンの周囲には、笑顔と活気が溢れます。老若男女問わず、誰もが参加し、小さな玉が出るたびに一喜一憂する姿は、このイベントの醍醐味です。特に「今年こそは1等を!」という期待が高まる中で、4等の常連として名高いポケットティッシュが当たると、ちょっとした笑いが生まれます。このティッシュの当選は、ある意味お約束であり、それすらも楽しむのが昭和の福引の醍醐味と言えるでしょう。

昭和時代の福引は、単に賞品を目指すだけでなく、多くの人々が同時に集まり一喜一憂することでお互いの絆を深める場でした。商店街というコミュニティの中で、福引は人々をつなげる重要な場として機能していたのです。失敗しても笑い飛ばすことができる、そんな心の余裕が多くの人にこのイベントの続行を期待させたのでしょう。

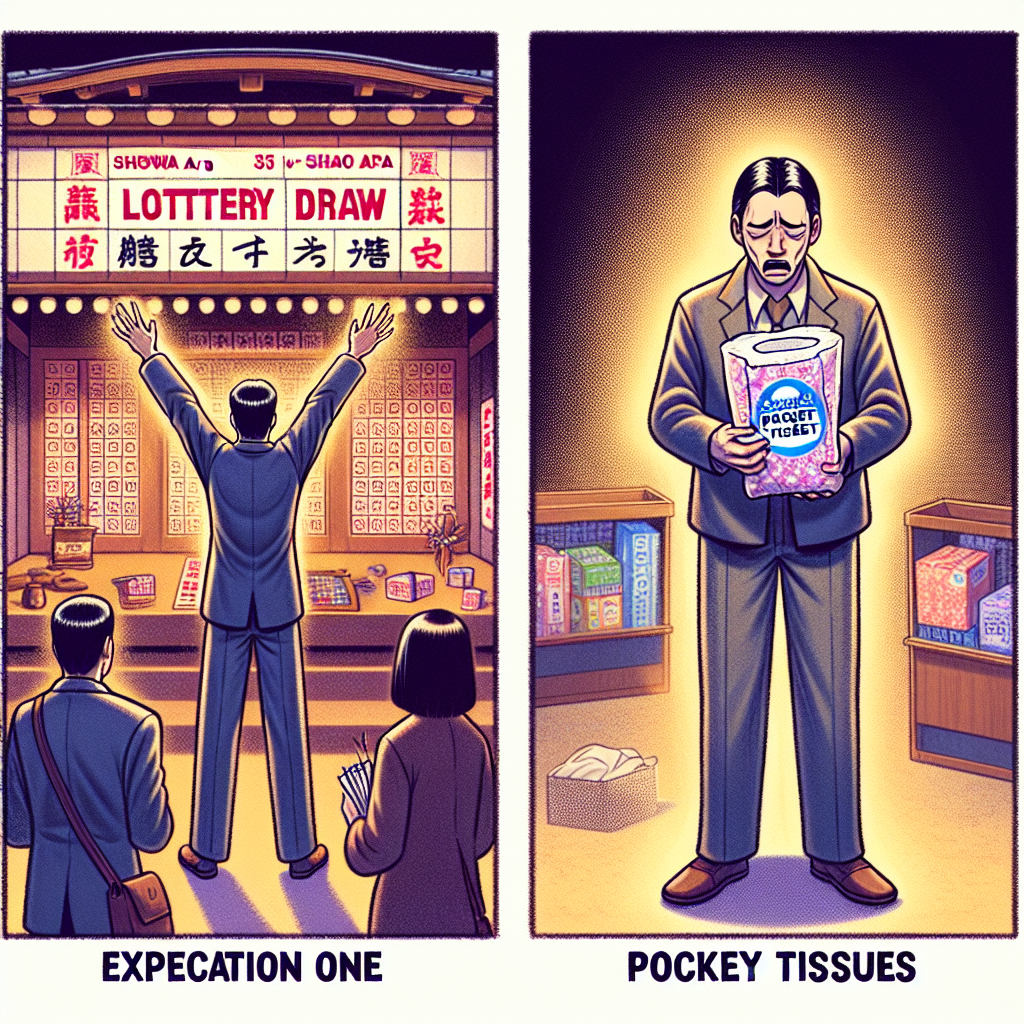

3.期待と現実のギャップ:ポケットティッシュ

昭和時代の商店街では、一つの励みとして福引が大きなイベントとなっていました。

特に、年末や商店街の大セール時には、ガラガラと響くガラポンの音が商店街全体に活気をもたらし、多くの人々が集まりました。

しかし、参加する人々の期待とは裏腹に、当たるのはいつも4等のポケットティッシュ。

多くの人が豪華な1等賞を狙いつつも、現実はそう甘くなく、「残念賞〜!」の声とともに渡されるティッシュに「やっぱりか」とほほえむ瞬間がありました。

ある意味で、このギャップこそが福引の醍醐味であり、参加者は結果よりもその場の雰囲気と経験を楽しんでいたのです。

このティッシュは、当時の家庭で日常的に使われる便利なアイテムでしたが、何よりも笑い合い、その状況自体を楽しむことがこのイベントの真髄でした。

特に、年末や商店街の大セール時には、ガラガラと響くガラポンの音が商店街全体に活気をもたらし、多くの人々が集まりました。

しかし、参加する人々の期待とは裏腹に、当たるのはいつも4等のポケットティッシュ。

多くの人が豪華な1等賞を狙いつつも、現実はそう甘くなく、「残念賞〜!」の声とともに渡されるティッシュに「やっぱりか」とほほえむ瞬間がありました。

ある意味で、このギャップこそが福引の醍醐味であり、参加者は結果よりもその場の雰囲気と経験を楽しんでいたのです。

このティッシュは、当時の家庭で日常的に使われる便利なアイテムでしたが、何よりも笑い合い、その状況自体を楽しむことがこのイベントの真髄でした。

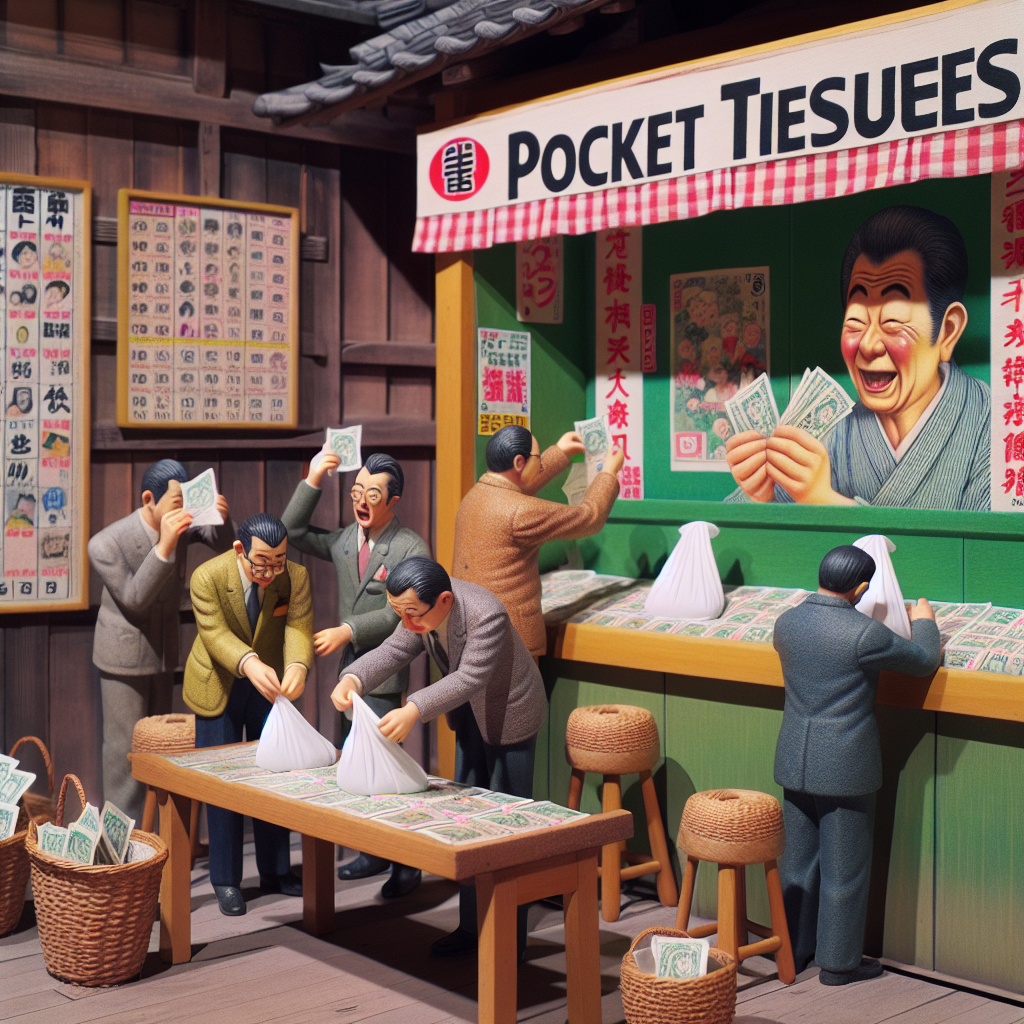

4. ポケットティッシュの活用と笑い

昭和の商店街には象徴的なイベントとして福引が行われていました。

年末年始やセール期間には特に賑わい、多くの人々が景品を目当てに集まりました。

福引と言えば、多くの人が狙うのは豪華な1等賞ですが、現実はそんなに甘くありません。

多くの参加者が当たる「4等のポケットティッシュ」は、逆にがっかりの象徴として名を馳せていました。

しかし、これが昭和時代ならではの笑い話ともなっていたのです。

実用的なポケットティッシュは重宝されるアイテムであり、家庭に常備されることも多かったです。

当たった瞬間の期待は消えてしまいますが、その場は逆に笑いに包まれます。

「今年もティッシュか!」といった冗談が飛び交

いながら、家族や友人と共に楽しむことができる余裕が、昭和の商店街の福引の魅力と言えるでしょう。

また、この福引は単に景品を得る場だけではなく、地域の人々が一堂に会し、絆を深める場でもありました。

昭和の商店街の風物詩として、多くの人々の心に今も残る懐かしいイベントです。

年末年始やセール期間には特に賑わい、多くの人々が景品を目当てに集まりました。

福引と言えば、多くの人が狙うのは豪華な1等賞ですが、現実はそんなに甘くありません。

多くの参加者が当たる「4等のポケットティッシュ」は、逆にがっかりの象徴として名を馳せていました。

しかし、これが昭和時代ならではの笑い話ともなっていたのです。

実用的なポケットティッシュは重宝されるアイテムであり、家庭に常備されることも多かったです。

当たった瞬間の期待は消えてしまいますが、その場は逆に笑いに包まれます。

「今年もティッシュか!」といった冗談が飛び交

いながら、家族や友人と共に楽しむことができる余裕が、昭和の商店街の福引の魅力と言えるでしょう。

また、この福引は単に景品を得る場だけではなく、地域の人々が一堂に会し、絆を深める場でもありました。

昭和の商店街の風物詩として、多くの人々の心に今も残る懐かしいイベントです。

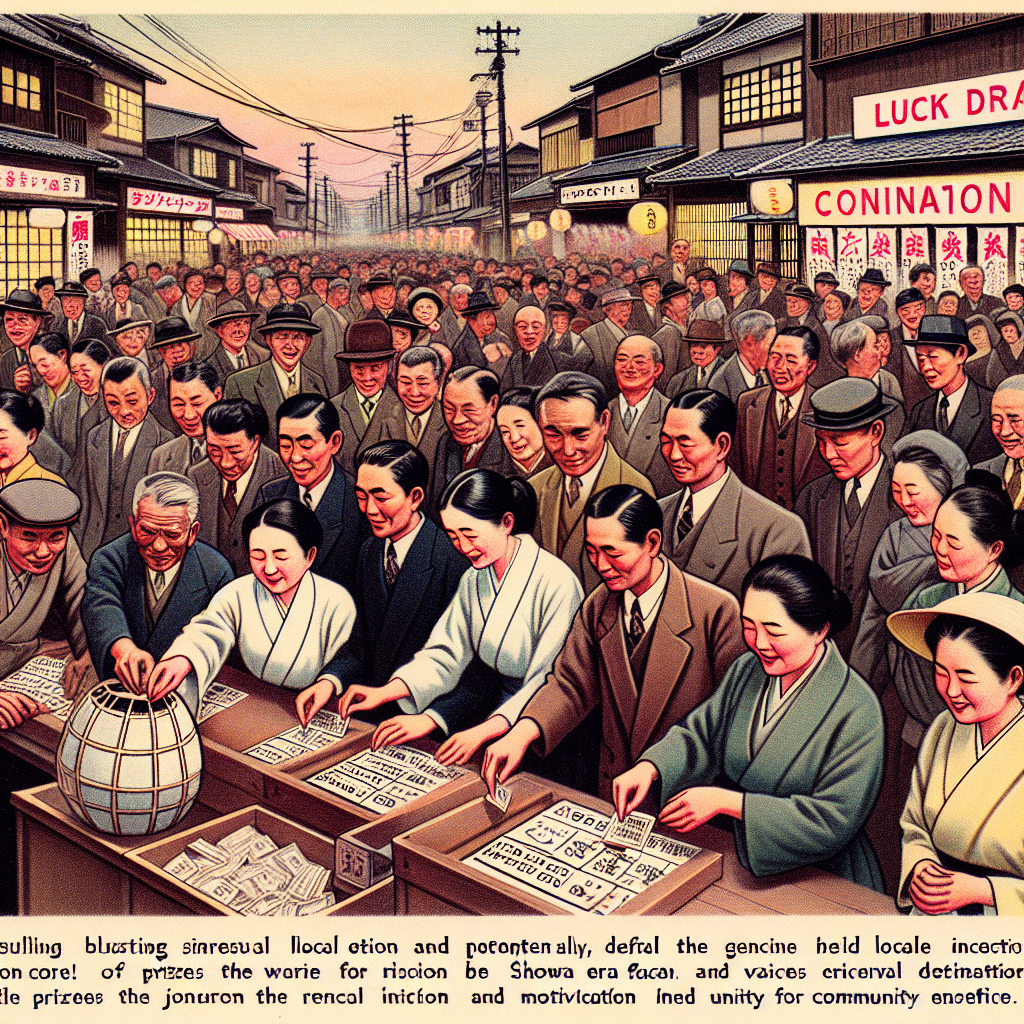

5. 福引の本当の目的と地域の結束

昭和時代の商店街で行われていた恒例の福引イベントは、ただ単に景品を狙うというだけのものではありませんでした。

それは、地域のコミュニティにとって非常に重要な役割を果たす場でもあったのです。

このイベントに参加することにより、人々はお互いの暮らしを知り、地域の結びつきを強めることができました。

商店街の福引は、さまざまな人々が一堂に会することで、地域全体に笑顔と活気をもたらしました。

景品としては、ポケットティッシュから始まり、地元の特産品や、時には豪華な旅行券が用意されていました。

もちろん、皆が願うのは豪華景品ですが、参加者にとっての本当の楽しみは、くじを引く瞬間に訪れる小さなドキドキや、結果に大笑いすることにありました。

このような福引の場は、人々が交流する絶好の機会でもありました。

家族連れが集まり、近所の友人たちと一緒にくじを引き、笑い合うことで、地域全体が一つにまとまる瞬間を提供していたのです。

人々は、単に景品を得るためではなく、こうした商店街のイベントを通して絆を確認し合い、再度意識することで、普段の生活に潤いを与えていました。

昭和の時代において、商店街の福引は、私たちの生活にとって、普通でありながら特別な意味を持つものでした。

想い出の場所で、地域のつながりを深め、未来に向けた大切な一歩を刻む場として、多くの人々にとってかけがえのないものであったに違いありません。

それは、地域のコミュニティにとって非常に重要な役割を果たす場でもあったのです。

このイベントに参加することにより、人々はお互いの暮らしを知り、地域の結びつきを強めることができました。

商店街の福引は、さまざまな人々が一堂に会することで、地域全体に笑顔と活気をもたらしました。

景品としては、ポケットティッシュから始まり、地元の特産品や、時には豪華な旅行券が用意されていました。

もちろん、皆が願うのは豪華景品ですが、参加者にとっての本当の楽しみは、くじを引く瞬間に訪れる小さなドキドキや、結果に大笑いすることにありました。

このような福引の場は、人々が交流する絶好の機会でもありました。

家族連れが集まり、近所の友人たちと一緒にくじを引き、笑い合うことで、地域全体が一つにまとまる瞬間を提供していたのです。

人々は、単に景品を得るためではなく、こうした商店街のイベントを通して絆を確認し合い、再度意識することで、普段の生活に潤いを与えていました。

昭和の時代において、商店街の福引は、私たちの生活にとって、普通でありながら特別な意味を持つものでした。

想い出の場所で、地域のつながりを深め、未来に向けた大切な一歩を刻む場として、多くの人々にとってかけがえのないものであったに違いありません。

6. 最後に

昭和時代の商店街には、福引という心温まるイベントがありました。この福引は、毎年多くの人々が心待ちにし、商店街を賑やかに彩るものでした。特に年末やセール時期には、商店街の活気を象徴する盛大な催しとなり、大人から子どもまで誰もが楽しむひとときでした。福引のガラガラとした音は、商店街の風景そのものでした。

中でも多くの参加者が経験したのが、「4等のポケットティッシュがやたらと当たる」ことです。このティッシュは、特に豪華とは言えませんが、必要なアイテムとして親しまれていました。ガラポンを回して現れた白い玉に、一瞬湧き上がる期待が沈むのを感じつつも、その場の一体感は次第に笑い声に変わりました。「また今年もティッシュか」との冗談は、昭和の商店街を象徴する洒落として愛されていました。

福引の目的は、景品だけではありません。地域の人々を一つにし、商店街の絆を強める大切な場でもありました。1等の豪華賞品を望む人が多い中で、意外と4等のティッシュを手に笑顔を浮かべる姿が見られました。豪華賞品には手が届かなくても、その場で共有される笑いや驚きは、まさしく商店街の温かさそのものでした。

昭和の商店街福引は、単なるイベントに留まらず、多くの人々の心に残る楽しい思い出の一部です。家族や仲間たちと共に笑い合うその瞬間は、今もなお懐かしい昭和の文化として語り継がれています。

コメント