昭和時代の家庭文化では、来客用の座布団が特別視され、おもてなしの心を育む重要なアイテムとして位置づけられていました。

1. 昭和時代特有の家庭文化

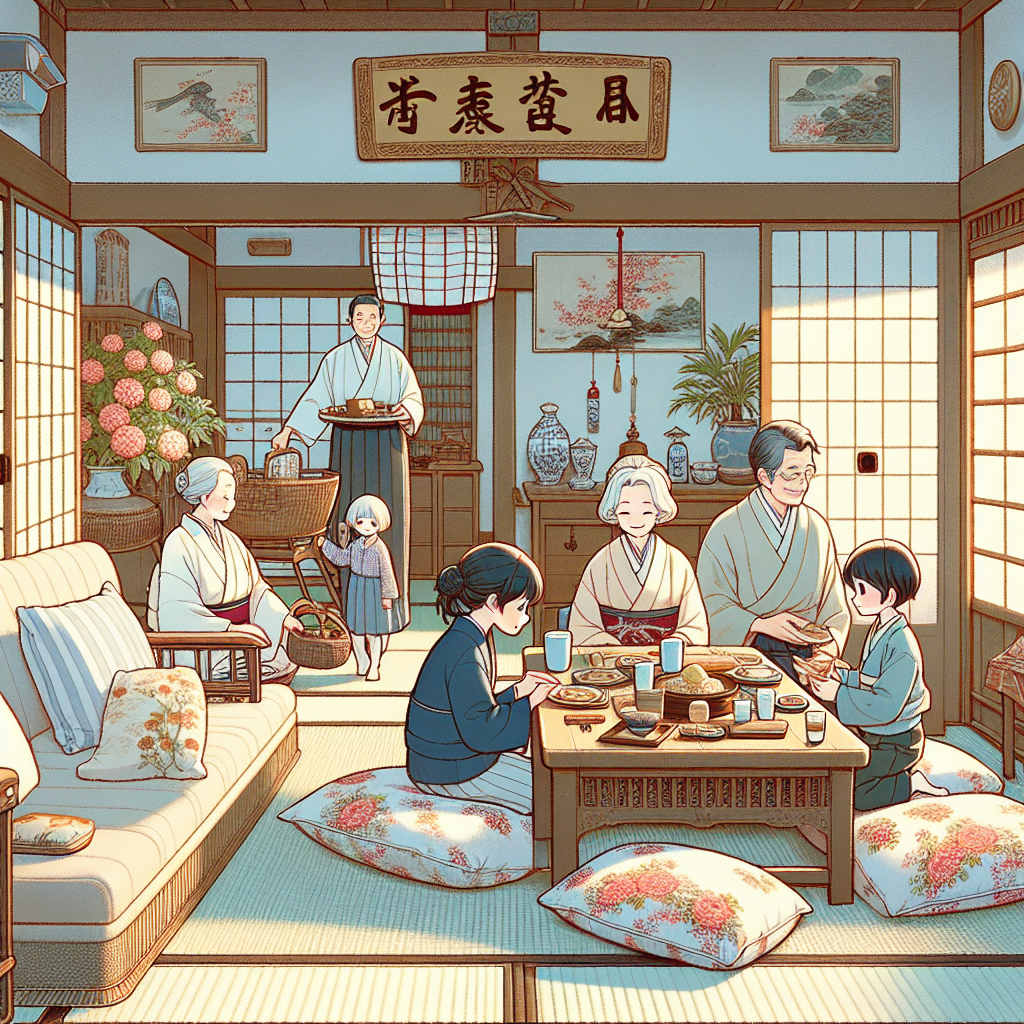

昭和時代の家庭文化は、特に家庭内での厳格なルールが基本にありました。このルールの中でも、来客用のアイテム、とくに座布団への注意は特筆すべきものでした。家庭内での「それはお客さん用だから」という親の一言は、多くの子どもたちの日常で耳にする言葉となり、このフレーズは単なる家庭内の合言葉を超えて、当時の社会文化を象徴するものでした。生まれ育った家庭の雰囲気によりその厳しさは様々でしたが、来客用の座布団は、多くの家庭で特別に扱われてきたのです。

親世代は、来客用の座布団やその他のアイテムを普段使いにはさせない、おもてなし用として大切に保管しました。これらは、もてなす心を大切にする日本独自の文化が根底に存在し、来客を迎えるという特別な行事を重視していた証と言えます。昭和の日本では、物の価値が現在以上に大切にされていました。つまり来客用アイテムは、家庭内でもっとも質の高いものを用意することが当たり前とされ、それを日常生活で使うこと自体が贅沢と考えられていたのです。子どもたちは、これらのアイテムへの親のルールを通じて、物の大切さや来客に対する心遣いを自然と学んでいきました。

また、来客用座布団が重要視される理由として、おもてなしの精神を高めることが挙げられます。お客様に気持ちよく座ってもらうことにより、良い印象を与えたいという気持ちが反映されています。同時に、座布団は家庭内での日常的な消耗品と比べて重要度が高く、新品を維持することが親の誇りともなっていたのです。

2. 来客用座布団の意味

来客用の座布団は、昭和の家庭において特別な位置を占めていました。

このアイテムは、家に訪れる客人に対する最高のおもてなしの一部として捉えられ、その価値は単なる座具を超えたものでした。

訪問してくれる方に対し、心地よく過ごしていただくため、座布団の選び方や質感には細心の注意が払われました。

通常、家庭の中で最も高品質なものが選ばれ、それにふさわしい状態で保管されていました。

なぜこのように来客用座布団が特別視されていたのか、その理由は日本独自のもてなす文化に根ざしています。

特に昭和では、物の持つ価値が今よりも大切にされ、多くの家庭においては来客に対して最高の体験を提供することが重視されていたためです。

こうした姿勢は、家族みんなが心を尽くして迎えるべきという理念の表れでもありました。

来客用の座布団が普段使いされない理由は、消耗を避けるためだけではなく、家庭内での特別なアイテムとしての位置づけを明確にするためでもありました。

この習慣を通して、子どもたちもまた物の大切さや他者への敬意を学んでいったと言えるでしょう。

昭和の家庭文化を振り返ると、このようなもてなしの心が家族の絆を深める要素となっていたことに気付かされます。

このアイテムは、家に訪れる客人に対する最高のおもてなしの一部として捉えられ、その価値は単なる座具を超えたものでした。

訪問してくれる方に対し、心地よく過ごしていただくため、座布団の選び方や質感には細心の注意が払われました。

通常、家庭の中で最も高品質なものが選ばれ、それにふさわしい状態で保管されていました。

なぜこのように来客用座布団が特別視されていたのか、その理由は日本独自のもてなす文化に根ざしています。

特に昭和では、物の持つ価値が今よりも大切にされ、多くの家庭においては来客に対して最高の体験を提供することが重視されていたためです。

こうした姿勢は、家族みんなが心を尽くして迎えるべきという理念の表れでもありました。

来客用の座布団が普段使いされない理由は、消耗を避けるためだけではなく、家庭内での特別なアイテムとしての位置づけを明確にするためでもありました。

この習慣を通して、子どもたちもまた物の大切さや他者への敬意を学んでいったと言えるでしょう。

昭和の家庭文化を振り返ると、このようなもてなしの心が家族の絆を深める要素となっていたことに気付かされます。

3. 子どもたちへの影響

昭和時代、多くの家庭で見られた特徴的な文化のひとつに、来客用座布団に対する厳格なルールがあります。

このルールは単に物理的な物品管理以上のものであり、子どもたちの教育においても大きな役割を果たしていました。

親たちは「それはお客さん用!」という言葉を通じて、子どもたちにさまざまな教訓を与えていたのです。

まず、来客用と普段用を区別することによって、特別なものを特別な時に大切に扱うという考え方が子どもたちに浸透しました。

日常のアイテムと来客用のアイテムを明確に分け、家族だけの日常とお客様を迎える非日常を意識させることで、子どもたちは自然と物を大切にする心を育んでいきました。

このルールはまた、生活の中での礼儀やおもてなしの心を学ぶ絶好の機会でした。

親が来客用座布団を厳しく守ることで、子どもたちはお客様に対する敬意や礼儀、もてなしの心を感じ取り、それらを自分自身の価値観として形成していったのです。

そして、これらの経験が成長した後でどのように役立つかを時折感じ取ることができる、貴重な教訓となっていきました。

さらに、「それはお客さん用!」という言葉に子どもたちが素直に従うことによって、ある種の規律や秩序を学ぶことにもつながりました。

厳しい指導のもと、親が子どもに伝えたいと思っていた価値観や心情が根付いていったのです。

このように、来客用座布団にまつわるルールは、単なる文化的な慣習を超えて、子どもたちの人格形成にも大きな影響を与えるものだったと言えるでしょう。

昭和時代のこのような家庭文化は、現代のライフスタイルとは異なりますが、そこで得られた教えや思い出は、今なお多くの人々の中で生き続けています。

当時を知る人々はもちろん、知らない世代にまでその重要性が語り継がれています。

このルールは単に物理的な物品管理以上のものであり、子どもたちの教育においても大きな役割を果たしていました。

親たちは「それはお客さん用!」という言葉を通じて、子どもたちにさまざまな教訓を与えていたのです。

まず、来客用と普段用を区別することによって、特別なものを特別な時に大切に扱うという考え方が子どもたちに浸透しました。

日常のアイテムと来客用のアイテムを明確に分け、家族だけの日常とお客様を迎える非日常を意識させることで、子どもたちは自然と物を大切にする心を育んでいきました。

このルールはまた、生活の中での礼儀やおもてなしの心を学ぶ絶好の機会でした。

親が来客用座布団を厳しく守ることで、子どもたちはお客様に対する敬意や礼儀、もてなしの心を感じ取り、それらを自分自身の価値観として形成していったのです。

そして、これらの経験が成長した後でどのように役立つかを時折感じ取ることができる、貴重な教訓となっていきました。

さらに、「それはお客さん用!」という言葉に子どもたちが素直に従うことによって、ある種の規律や秩序を学ぶことにもつながりました。

厳しい指導のもと、親が子どもに伝えたいと思っていた価値観や心情が根付いていったのです。

このように、来客用座布団にまつわるルールは、単なる文化的な慣習を超えて、子どもたちの人格形成にも大きな影響を与えるものだったと言えるでしょう。

昭和時代のこのような家庭文化は、現代のライフスタイルとは異なりますが、そこで得られた教えや思い出は、今なお多くの人々の中で生き続けています。

当時を知る人々はもちろん、知らない世代にまでその重要性が語り継がれています。

4. 日本文化に根付くおもてなし精神

昭和という時代、多くの日本家庭では、特別な客を迎える際のルールが厳しく設けられていました。

その中でも代表格と言えるのが「来客用座布団」です。

昭和の時代、親たちは子どもに「それはお客さん用だから!」としっかり言い聞かせ、普段決して触れさせないようにしていました。

これにより、子どもたちはおもてなしの心の重要性を身に染みて学んでいたのです。

日本文化において、来客用のアイテムとは、その家庭が客に対してどれだけの敬意を払っているかを示すものでした。

特に昭和の時代は現代以上に物が貴重とされていたため、日常とは異なる贅沢な空間づくりが求められました。

この伝統は、日本独自の文化として、生活の中にも然り気なく溶け込んでいたのです。

多くの場合、来客用の座布団はその家庭で最も上質なものが選ばれました。

新品の状態を保ち、美しい見た目と座り心地の良さを提供することで、お客様に最大限の快適さを味わってもらおうという心遣いがありました。

この背景には、日本文化に深く根付く「おもてなしの心」が存在します。

しかし、そんな座布団も、子どもたちにとっては魅力的な存在でした。

子どもたちは一度は座ってみたいという誘惑にかられましたが、親から厳しく注意されることで、自制心や客人を迎えることの倫理を学んだのです。

また、この経験を通じて、彼らは大人としての成長においても役立つ教訓を得ることができました。

このようにして受け継がれた昭和の家庭文化は、時代とともに形を変えつつも、その精神は現在も多くの家庭で生き続けています。

来客用座布団をはじめとした、おもてなしの心を育むアイテムは、日本の美しい文化の一部として、国内外からも高く評価されています。

その中でも代表格と言えるのが「来客用座布団」です。

昭和の時代、親たちは子どもに「それはお客さん用だから!」としっかり言い聞かせ、普段決して触れさせないようにしていました。

これにより、子どもたちはおもてなしの心の重要性を身に染みて学んでいたのです。

日本文化において、来客用のアイテムとは、その家庭が客に対してどれだけの敬意を払っているかを示すものでした。

特に昭和の時代は現代以上に物が貴重とされていたため、日常とは異なる贅沢な空間づくりが求められました。

この伝統は、日本独自の文化として、生活の中にも然り気なく溶け込んでいたのです。

多くの場合、来客用の座布団はその家庭で最も上質なものが選ばれました。

新品の状態を保ち、美しい見た目と座り心地の良さを提供することで、お客様に最大限の快適さを味わってもらおうという心遣いがありました。

この背景には、日本文化に深く根付く「おもてなしの心」が存在します。

しかし、そんな座布団も、子どもたちにとっては魅力的な存在でした。

子どもたちは一度は座ってみたいという誘惑にかられましたが、親から厳しく注意されることで、自制心や客人を迎えることの倫理を学んだのです。

また、この経験を通じて、彼らは大人としての成長においても役立つ教訓を得ることができました。

このようにして受け継がれた昭和の家庭文化は、時代とともに形を変えつつも、その精神は現在も多くの家庭で生き続けています。

来客用座布団をはじめとした、おもてなしの心を育むアイテムは、日本の美しい文化の一部として、国内外からも高く評価されています。

5. 最後に

昭和の時代を振り返ると、私たちは数多くの文化的な特徴を見つけることができます。

この中でも特に興味深いのが、来客用座布団に関する厳格なルールです。

この座布団の使い方には、単なる道具以上の意味が込められていました。

まず、座布団は家族の日常生活で消耗されることがなく、特別な客人のためだけに用意されていたことが一例です。

これにより、物を大切に扱い、礼儀正しく人を迎えるという価値観が根付いていました。

そして、親がこのルールを通じて子どもたちに物の大切さやおもてなしの心を教え込む姿勢が見て取れます。

子どもたちは「それはお客さん用だから」と言われる度に、日常と非日常を区別する重要性を学び、人を迎えるための準備の大切さを身体で感じ取っていました。

このような文化は、現代の私たちの生活にも何らかの形で影響を与えていることでしょう。

昭和の家庭文化は、現代社会とは異なる価値観を持っていましたが、その中で育まれた人間関係の温かさや、丁寧なもてなしの心は今もなお尊ばれるべきものです。

懐かしさを感じながらも、その中にある普遍的な価値観を再認識し、次の世代へと繋げていくことが大切だと言えます。

この中でも特に興味深いのが、来客用座布団に関する厳格なルールです。

この座布団の使い方には、単なる道具以上の意味が込められていました。

まず、座布団は家族の日常生活で消耗されることがなく、特別な客人のためだけに用意されていたことが一例です。

これにより、物を大切に扱い、礼儀正しく人を迎えるという価値観が根付いていました。

そして、親がこのルールを通じて子どもたちに物の大切さやおもてなしの心を教え込む姿勢が見て取れます。

子どもたちは「それはお客さん用だから」と言われる度に、日常と非日常を区別する重要性を学び、人を迎えるための準備の大切さを身体で感じ取っていました。

このような文化は、現代の私たちの生活にも何らかの形で影響を与えていることでしょう。

昭和の家庭文化は、現代社会とは異なる価値観を持っていましたが、その中で育まれた人間関係の温かさや、丁寧なもてなしの心は今もなお尊ばれるべきものです。

懐かしさを感じながらも、その中にある普遍的な価値観を再認識し、次の世代へと繋げていくことが大切だと言えます。

コメント