1. 昭和時代の手作り文化の背景

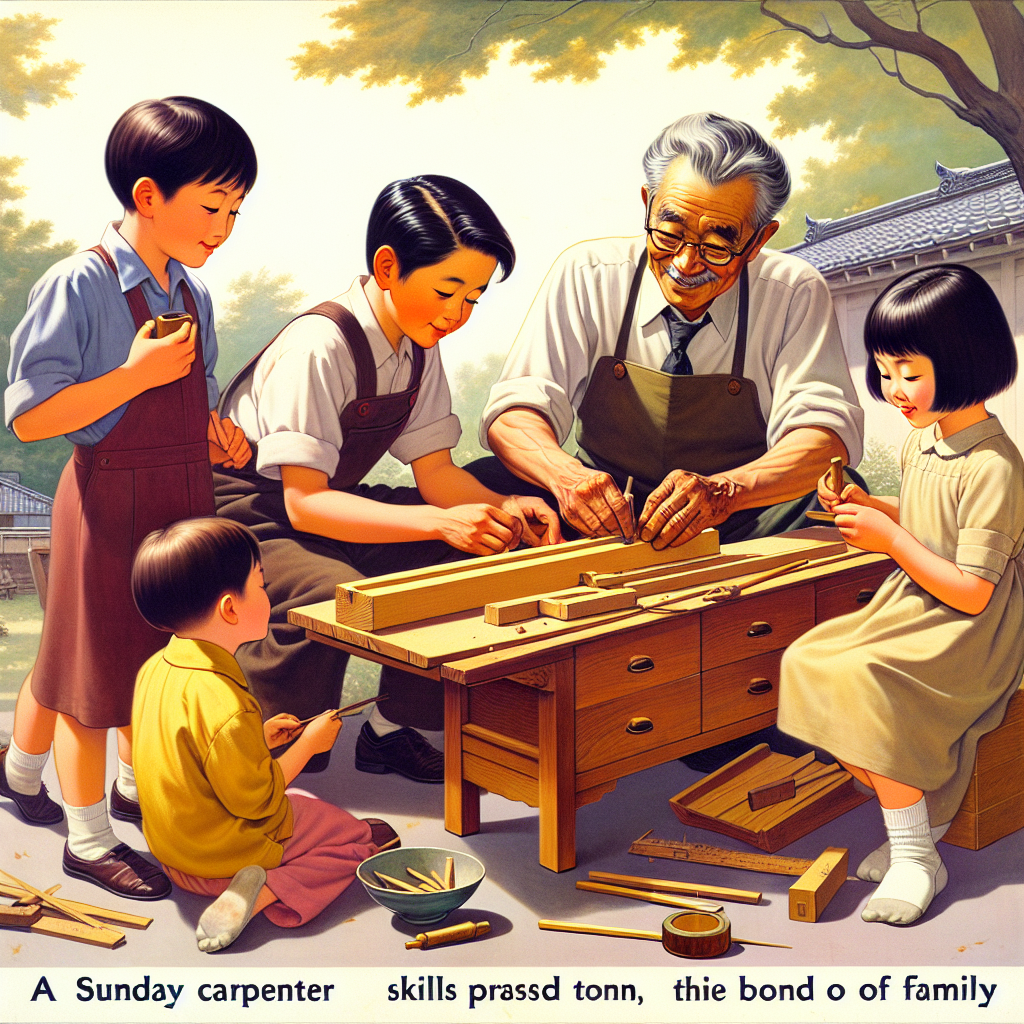

さらに、日曜大工を通じて子供たちはものづくりの楽しさを肌で感じ取る機会が多く、そこには物差しや金槌を扱うことで学ぶ経験と、新しいものを一緒に生み出す楽しさが広がっていました。お父さんが作業台に向かって一生懸命になっている姿は、家庭の中心を担い、家族に愛情を注ぐ象徴であったのです。その手仕事から生まれる家具や小物には、そんな愛情がたっぷりと詰まっていました。

昭和の家庭では、このようにして家族全員が一体となり、お互いの存在を再確認することができました。普段の生活の中で、会話と笑顔が絶えず、日用大工を通じて繋がる温かさが家族の思い出となり、長年にわたり心に残るものでした。今振り返ると、その時代の手作りには、ただのモノ以上の価値があったと、多くの人々が感じているのではないでしょうか。

2. 資材と道具が限られていた時代

思い浮かべてみてください。小さな作業台に不完全に整備されたハンマーや釘、それらを取り仕切る父親の姿。彼の姿は、使い古された作業用エプロンを身に着け、鉛筆を耳に挟むその手元にも、数え切れない挑戦の証が刻まれていたでしょう。そして、完成した作品を家族の前に披露する瞬間、その仕上がりに母親や子供たちが心の中で微かに苦笑することもあったでしょう。

軽口が飛び交う家庭の会話。「そこが少し歪んでるよ」「もうちょっと長さがいるんじゃない?」といった指摘も、家族の絆を深めるための大切なエッセンスでした。昭和の父親たちは、こうして日曜大工を通じて家族に愛情を示し、その取り組む姿勢が家族全体に温かい記憶を刻んでいったのです。

昭和のお父さんの手仕事は、単なる作業以上の意味を持っていました。完成した家具に腰掛けたり、棚に物を納めたりするその瞬間ごとに、お父さんの存在感を感じ取り、家族全員でその優しい温もりを噛みしめていたことでしょう。

3. 家族を笑顔にするガタガタの作品

お母さんや子供たちは、お父さんの手作り作品に対して時には苦笑しながらも、その不完全さを含めて作品を愛していました。彼らの笑いや会話は、日々の生活をより豊かにしてくれるものでした。不格好な作品たちは、家族の絆を深める大切な役割を果たしていたのです。

昭和の手作り作品は、今では手に入らない魅力を持つものでした。この時代の家族が共に過ごした瞬間や、笑いあった時間は、何物にも代えがたい宝物です。そして、そのガタガタの作品たちは、家族の心の中でずっと輝き続けることでしょう。

4. 日曜大工がもたらす家族の絆

時には、手作りの作品の焼けた匂いが部屋中に広がり、それを囲んでの団らんが家族の生活の一部となっていました。そして、完成した作品を見て、家族みんなで少し照れくさいながらも微笑み合う。そのような小さな日常の中に、深い愛情や家族の絆が育まれていたのです。

今では、完成度の高い製品が簡単に手に入る時代ですが、あえて手作りの時間を持つことの大切さを、昭和の日曜大工は教えてくれます。作ることへの思い、家族と一緒に過ごす時間こそが、心を豊かにしてくれるのでしょう。これが、日曜大工を通じた家族の絆なのです。

5. 最後に:昭和の魔力と魅力

昭和の父親が作り出す作品は、見た目ではなくその背後にある家族への愛情の物語が真の価値を持っています。たとえそれが曲がった椅子であっても、ガタガタの棚であっても、それを通じて家族全員で過ごすひとときがもたらす温もりは何よりも貴重でした。そして、その作品に触れるたび、家族は父親の愛とその存在の大きさを再確認するのです。

昭和の魔力と言えるこの手作り文化は、家族の絆を今もなお強くし続ける力を持っています。あの時代の父親たちが残した宝物は、ただの物理的な作品ではなく、家族の心に刻まれる財産そのものでした。

コメント