1. 昭和の帰りの会とは

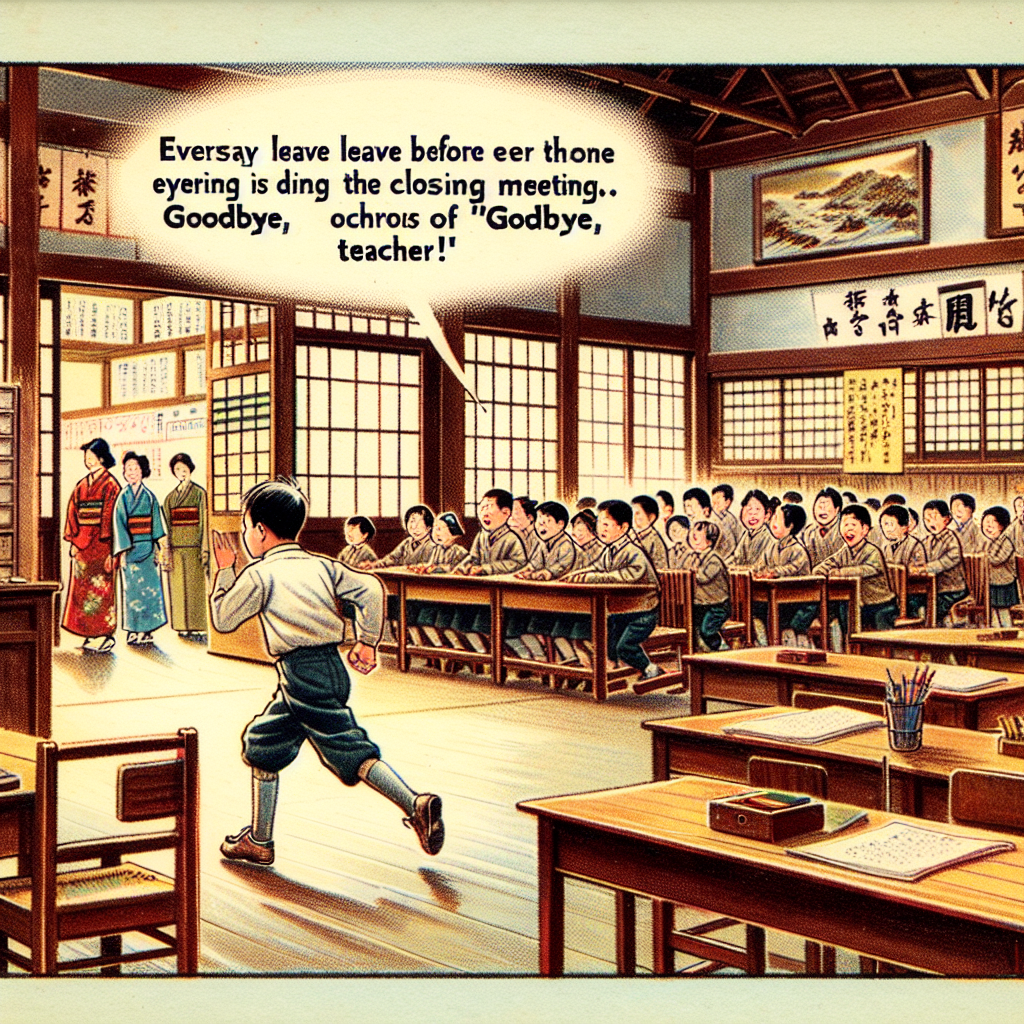

この会の最大の特徴は、多くの生徒たちがいかに早く学校を後にするかを考えていたことにあります。特に「先生さようなら!」という挨拶が終わるや否や、一目散に教室を飛び出していく子供たちの姿は、多くの昭和世代に懐かしい記憶を残しています。この行為は、家庭からの規律の中で育ちながらも、自分たちの僅かでも自由を感じたいという子供心の表れであったかもしれません。

帰りの会の少し前まで、子供たちは長時間の学習に集中しながら過ごしています。そのため、このひと時は子供たちにとって、勉強から解放され、放課後の自由な時間への期待が一気に膨らむ瞬間でした。先生たちもそのことを理解していることから、多少の無作法は許容範囲でした。先生が子供たちに軽い注意をしつつも、心の中で微笑んで送り出す光景は、昭和時代の学校の一コマとして、長らく語り継がれています。

一方で、この「帰りの会」は、単に学びを終えるだけでなく、一日を振り返り仲間と共に過ごし、思い出を共有する貴重な時間でもありました。生徒たちの心には、家庭の暖かさと学びへの興味深さという両方が優先される時期であり、昭和のこの風習は、今でも多くの人々にとって思い出深いものとなっています。どんなに時代が変わっても、こうした子供心の純粋さはいつまでも変わらないことでしょう。

2. 子供たちの我慢できない心

この帰りの会、実際には一日の終わりに行われる、ある種の締めくくりの時間でした。

長時間にわたる勉強を終え、最後に先生からの連絡事項を聞き、心の中では既に帰宅後の楽しみや遊びの計画に心を奪われている子供たちが集まります。

この時間、子供たちの心は自由を感じる瞬間を待ちきれず、体はつい「先走って」しまうことがあります。

「先生さようなら!」の一声を待ちきれずに、教室の出口へと急ぐ様子は、昭和の小学校における典型的な風景でした。

当時の教育現場で求められていたのは、整然とした秩序の中での行動でした。

しかし、それにもかかわらず、子供たちの中には、その枠を超えたいという強い欲求が溢れていました。

放課後の自由な時間への期待が、それを待つ彼らの心を一層駆り立てます。

大人から見ると少しやんちゃに映るその行動は、今でも昭和で育った人々にとって微笑ましい記憶であり、懐かしい風景として心に刻まれているのです。

時には、そんな子供たちに対して先生方も「先に帰っちゃだめだよ」と軽い注意を与えることもあったでしょう。

しかし、子供たちのその自由を求める姿勢は尊重され、時に理解されていたのです。

ある意味、その自由さこそが彼らの持つ自然ないたずら心や活力そのものであり、教室を飛び出していくその姿には、明日への希望や冒険心が見え隠れしていました。

帰りの会は、子供たちにとって次の段階へのワクワクする気持ちを誘うものでした。

決められた時間、決められた行動の中で育まれるその心は、いつの時代も変わらない純粋なものでしょう。

それは昭和という時代に限らず、子供たちの世代を超えて受け継がれる普遍的なものです。

こうした情景は、昭和時代の特徴的な教育風景として、現代を生きる私たちの中にも未だに生き続けています。

3. 昭和教育の整然さ

特に帰りの会では、秩序ある行動が重要視されました。

帰りの会は、授業が終わった後に行われ、生徒が一日の学びを締めくくるための時間でした。

そこでの「先生さようなら!」の挨拶は、単なる別れの言葉以上に、日常生活の中でのけじめをつける意義がありました。

しかし、一方で子供たちは、勉強から解放されると同時に冒険心が芽生え、放課後の一時を心待ちにしている様子も見られました。

授業の終わりを告げるチャイムが鳴るや否や、「先生さようなら!」を待たずに教室から飛び出す子供たちも少なくなかったのです。

そうした行動は、秩序を重んじる教育の風潮が強くあった中でも、子供心にはかなわなかったのでしょう。

このような少しのやんちゃ心は、先生方にも微笑ましく映ったようで、軽やかにたしなめられることもありました。

やはり、子供たちが持つ純粋な心と冒険心は、時代を超えて普遍的なものであるといえます。

そんな行動は、機械的に整えられた教育の中においても、小さな反抗として見られ、それが昭和時代ならではのほほ笑ましい「あるある」として人々の記憶に残っています。

4. 先生の反応

特に、生徒たちが放課後の自由時間に心を躍らせ、「先生さようなら!」の挨拶よりも帰宅を優先しようとする姿が忘れられない風景の一つです。

その瞬間に教室を飛び出す子供たちの冒険心は、規則正しい日常の中でのちょっとしたスリルだったと言えるでしょう。

先生たちの反応もまた一興でした。

多くの場合、教室を飛び出していく子供たちを注意する声が飛ぶものの、その注意はどこか優しさに溢れています。

先生方は、彼らの不可思議でありながらキラキラと輝く日常の一部として、その行為を見逃すことも多かったのです。

そして、時には微笑ましく見送られることもありました。

これは、次なる自分のステージへの興味を優先する生徒たちの姿を、温かく見守っていた証ですね。

昭和時代の教育現場では、きちんとした行動やルールの遵守が重んじられていましたが、それでも生徒たちのやんちゃさや実際の行動を完全に縛ることはできませんでした。

それは時代を超えた自由への憧れであり、先生たちもまた、その一部始終を含めて教育の一環として受け入れていたのかもしれません。

顧みに笑顔で見送られた経験は、彼らにとっても心温まる日常の一コマとなっていることでしょう。

このように、先生の反応はシビアでありながら、どこか愛情に溢れるものでした。

当時の帰りの会は、規律と自由のバランスを上手く取りながら、子供たちにとってかけがえのない時間であったのでしょう。

5. まとめ

帰りの会は一日の学習を終えた後、家庭へ戻る前に行われるもので、そこでの挨拶や連絡事項の伝達は日常の一部でした。しかし、その長時間の勉強と放課後の楽しみに心が躍る生徒たちの中には、待ちきれずに挨拶をスルーして即座に教室を出て行ってしまう子供もいたのです。この、少しだけ秩序を破りたい気持ちと、心の中の冒険心がぶつかった瞬間とも言えるでしょう。

当時の教育現場では、整然とした行動を重視する姿勢が一般的でした。だからこそ、「先生さようなら!」の挨拶は、ある種のけじめをつける儀式のような役割を果たしていました。それにも関わらず、子供たちの好奇心と自由を求める心は時にその枠を超え、予定調和の崩れる瞬間が生まれるのです。

このような行動はしばしば先生から軽く注意を受け、時には笑顔で見送られることもありました。それは、子供たちのやんちゃさと活き活きとした日常の一部として、受け入れられる範囲のことであったのです。この「あるある」は、当時の子供たちの純粋な心とも関係しています。彼らは既定のルールよりもその瞬間に対する興味や、自身の「次のステージ」への期待を優先することが多かったようです。

これも昭和の時代特有の教育風景であり、その時代を生きた大人たちにとっては懐かしい思い出として心に刻まれています。どんなに時代が変わろうとも、子供たちのこうした思い切った一面は、いつの時代も変わらずに受け継がれていくのではないでしょうか。

コメント