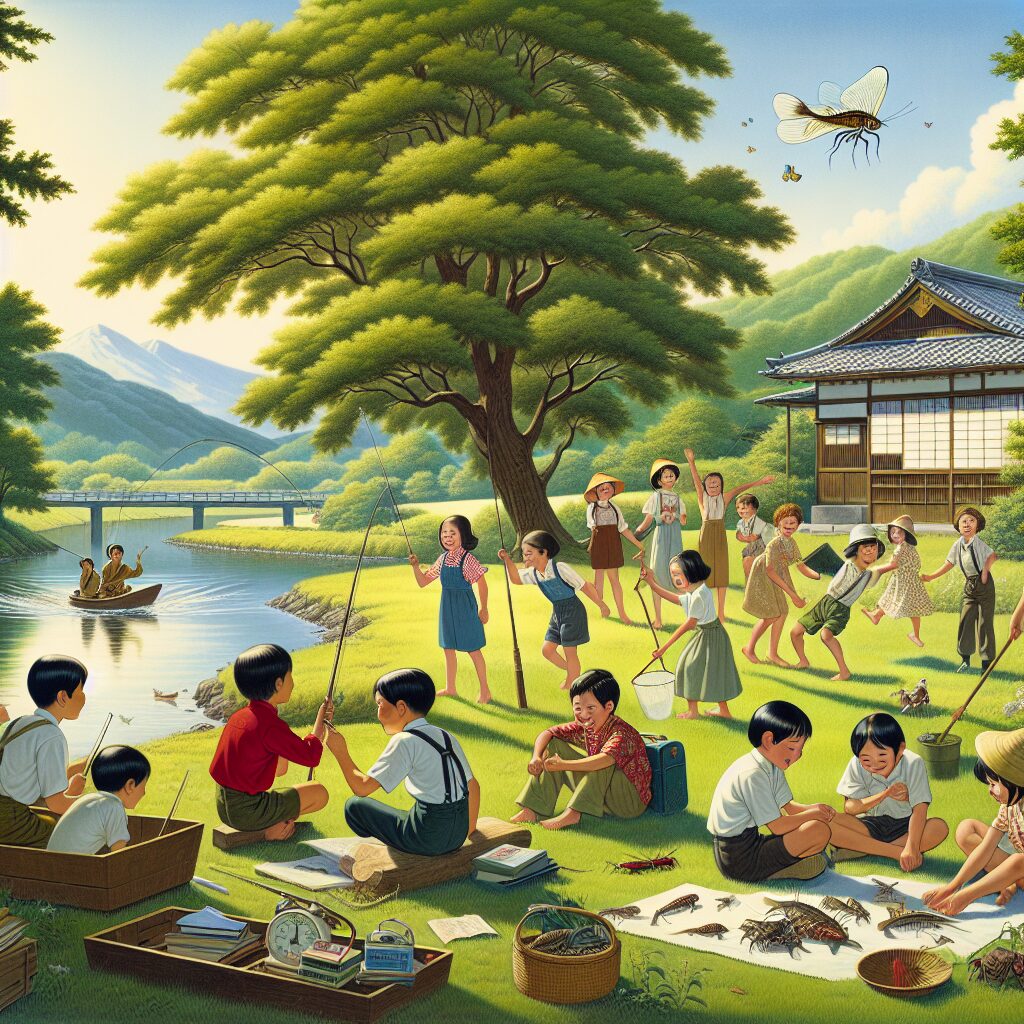

1. 昭和の小学生と夏休み

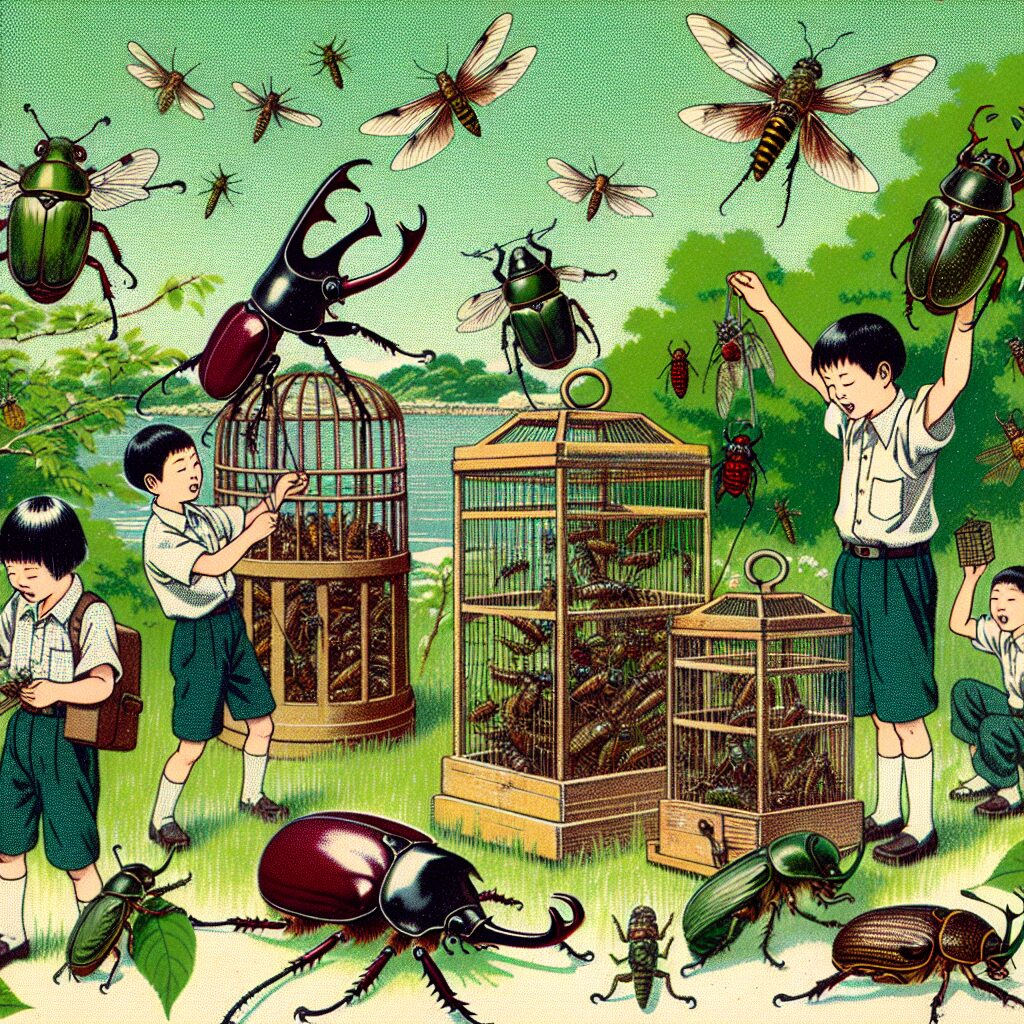

クワガタやカブトムシの採集は特に人気がありました。これらの昆虫は、その独特な姿形から子どもたちの冒険心をくすぐり、夢中にさせました。クワガタの力強い顎や、カブトムシの美しい形状は、多くの小学生が競って集める対象でした。彼らは、これらの昆虫をまるで宝物のように大切に扱い、虫かごの中にひと夏の思い出を詰め込んでいました。

一方でセミの採集も行われていましたが、セミは短命であるがゆえに、採集された後、すぐに力尽きてしまうことも珍しくありませんでした。そのためか、セミを手にした子どもたちは、刹那的な命の儚さを目の当たりにすることもありました。それでも、彼らは限られた夏休みの期間の中で、その特性を学び、自然に対する興味を深めていたのです。

さらに、昆虫採集には必ずついて回る『蚊との戦い』も欠かせない経験でした。虫網を振り回し、昆虫を追いかける最中に、子どもたちはたびたび蚊に刺されてしまいます。かゆみと闘いながら、それでも昆虫採集を続けることで、自然の中で生きることの厳しさや忍耐を学んだのでした。

このように、昭和の小学生たちの夏休みは、単なる遊びではなく、自然に親しむ中で学びと成長の場となったのです。彼らが残したその思い出は、今でも多くの人々に懐かしさを与え続け、次の世代へと継承されるべき大切な記憶となっています。

2. クワガタとカブトムシの魅力

クワガタの持つ強力な顎は、その小さな体からは想像もつかないほどの力強さで、多くの男の子たちの心を捉えました。

一方、カブトムシはその独特のフォルムや威厳ある姿で人気を集め、とりわけその角やつやのある体は、捕まえるときの一番の魅力でした。

この二つの昆虫は、まるで宝のように子どもたちの心に焼きつき、彼らの日々の冒険を彩っていました。

昆虫採集はただの遊びではなく、多くのことを学ぶ絶好の機会でもありました。

まず、昆虫を見つけ、捕まえるには、観察力を養う必要がありました。

そして、友達と一緒に採集をすることで、助け合いや競争心も自然と育まれていったのです。

誰が一番大きなクワガタを捕まえるか、どれだけ多くのカブトムシを見つけられるか、そんな純粋な競争は、彼らにとって特別な思い出となりました。

クワガタやカブトムシを集めた後、家に持ち帰り、昆虫かごで育てる過程もまた楽しみの一つでした。

そのために、適切な土やエサを用意し、昆虫たちが快適に過ごせる環境を整えることに、子どもたちは自然と熱心になりました。

家庭で昆虫を育てることは、彼らに命の尊さを教える教育の一環でもありました。

現代では、昆虫採集をする機会は減少しているかもしれません。

しかし、昭和の夏休みにクワガタやカブトムシを追い求めたあの興奮や喜びは、多くの人々にとって今でも色褪せることのない大切な思い出として残っているのです。

3. セミ採集と儚い命

その中でもセミ採集は、多くの子どもたちにとって特別な体験となりました。

セミは、その独特な鳴き声と一夏しか生きられないという儚い命から、他の昆虫とは一線を画す存在でした。

夏の暑い陽射しの下で、葉の陰に隠れながら鳴くセミの声を頼りに、その姿を見つけるのは冒険そのものでした。

捕まえることができたときの感動と、すぐに弱ってしまう命の儚さが、子どもたちの心を揺さぶりました。

セミの命の短さは、子どもたちに生命の貴重さを学ばせ、限られた時間を大切に過ごすことの重要さを教えてくれました。

こうした体験は、子どもたちに自然の一部としての命の営みを直感的に理解させる機会となり、今でも記憶に残る夏の思い出として彼らの心に刻まれています。

4. 蚊との戦い

その中でも昆虫採集は特に人気がありました。

子どもたちは虫かごを携え、クワガタやカブトムシを求めて近所の公園や山に繰り出していました。

これらの昆虫は力強い顎や角張った形状が魅力的で、子どもたちは夢中になって捕まえていました。

しかし、その背後には避けがたいチャレンジも待ち受けていました。

その一つが「蚊との戦い」です。

夏の柔らかな日差しの下、昆虫採集をする子どもたちにとって、蚊は避けられない存在でした。

彼らが夢中で虫を追いかけている最中にも、絶えず蚊に刺されるのです。

特に草むらや木陰は蚊が多く、その中で昆虫を探すことはまさに戦いでした。

子どもたちは毎回、その痒みと格闘しながら、昆虫採集を続けました。

このような蚊による刺傷は、子どもたちにとって自然の力強さや厳しさを学ぶ機会ともなりました。

刺された腕や足の痒みは、自然界の一部としての自分を実感させ、単なる昆虫の探求以上の何かを体験させてくれました。

彼らが汗を流し、必死に昆虫を探し回る姿は、一つの冒険でもありました。

こうして得た経験は、自然への畏敬の念や命の大切さを教えてくれました。

昭和の子どもたちは昆虫採集を通じて、自然と触れあう楽しさだけでなく、その背後にある命の重みを感じ取りました。

今、その時代を振り返る大人たちは、この経験を懐かしみ、次世代へと伝えたいと願っています。

夏休みの昆虫採集という冒険の中にある普遍的な価値は、時代を超えて、自然との共生の大切さを示しているのです。

5. 昆虫採集が教えてくれたこと

その一方で、セミを捕まえることも人気がありました。短い命を持つセミたちは、捕まえられるとすぐに鳴き出したり、力尽きてしまったりと、物悲しさを感じさせる存在でした。それでも、限られた夏休みの中で、昆虫たちは子どもたちに多くのことを教えてくれました。それは、自然の営みや命の儚さに気づく瞬間でもありました。

また、昆虫採集にはもう一つの戦いがともなっていました。それは蚊との戦いでした。虫網を振るう間に蚊に刺されることは避けられず、汗まみれになりながら昆虫を探す子どもたちの足や腕には赤い蚊に刺された跡がたくさん残りました。この痒みに耐えながらも、彼らは自然の中で遊ぶ楽しさと試練を味わいました。

こうした昆虫採集を通して、昭和の子どもたちは自然に対する興味や命の大切さを学ぶ貴重な機会を得ました。それらの経験は今でも多くの人々の心の中で生き続け、懐かしい思い出として語り継がれています。昆虫採集で得た教訓は、大人になった今でも自然とのふれあいを思い起こさせ、自然環境への意識を再確認させてくれる大切な一因となっています。

6. 最後に

しかし、その楽しみには困難も伴いました。例えば、セミの短い寿命を知り、彼らが鳴く悲しげな声を耳にすると、命の儚さを感じずにはいられませんでした。また、採集の際は避けられない『蚊との戦い』がありました。虫かごを持ち、昆虫に夢中になるあまり、子どもたちは蚊の猛攻に対して無防備になり、刺されるたびに痒みとの戦いが始まったのです。

それでも、昆虫採集を通じて自然に親しむことで、昭和の小学生たちは多くのことを学びました。昆虫の生態や命についての理解を深めるとともに、自然から元気をもらい、不思議な体験を通じて心の成長を遂げたのです。そしてその思い出は、彼らが大人になった今も大切に心に残り続けています。このような昭和の夏休みの経験が、次の世代にも伝わり続けることを願ってやみません。