1. 昭和の宴会文化

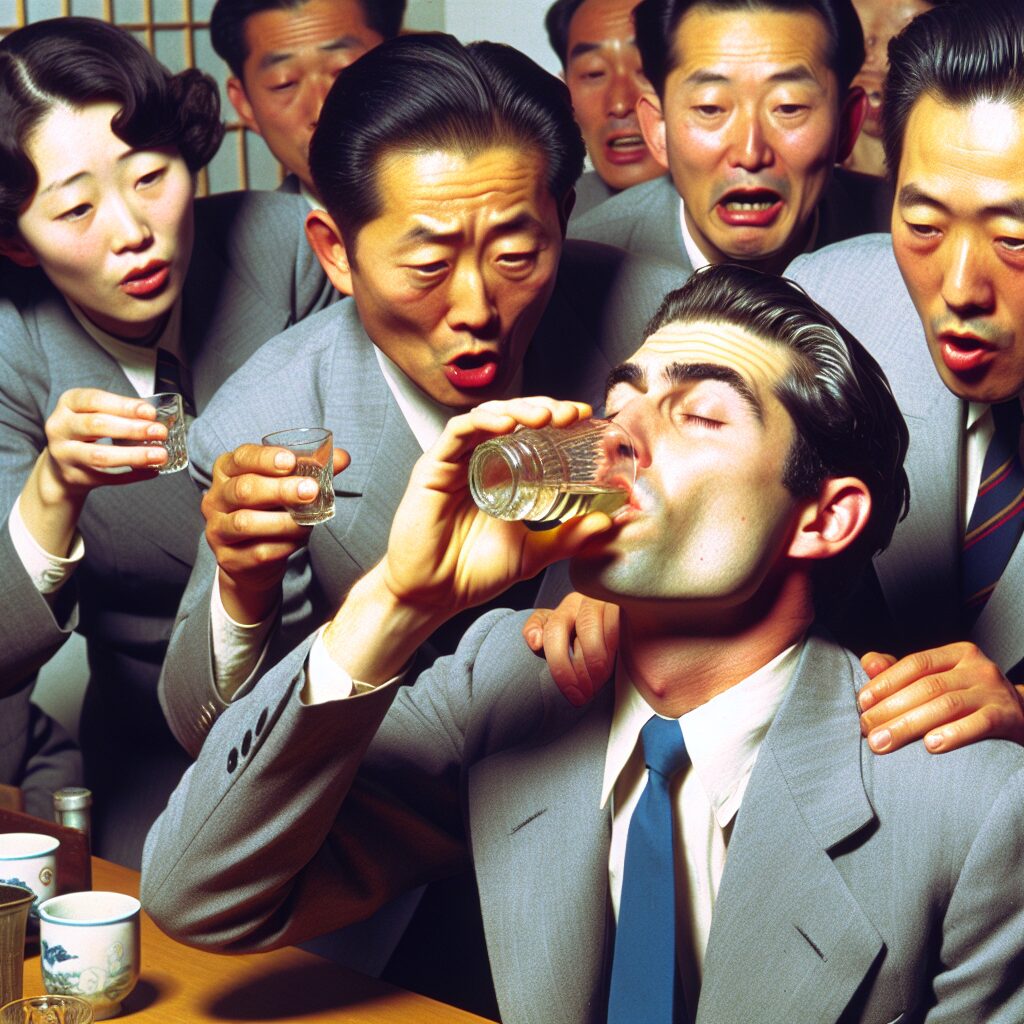

特に注目すべきは、宴会での一気飲みが一つの「見せ場」として重視されていたことです。

多くの場合、新入社員や若手社員がその対象となり、彼らにとっては避けられない通過儀礼のように思われていました。

宴会が行われるたびに、新人は上司や先輩からの喝采を浴びながら、酒を一息で飲み干すことを強要されたことも少なくありません。

これは「飲みニケーション」と呼ばれ、職場での結束を深めるための重要な手段とされていたのです。

しかし、その反面、急性アルコール中毒のリスクが高まり、健康問題としても社会で認識されるようになりました。

実際、一気飲みによる事故は、時には悲劇的な結果を招いたことも報告されています。

このような背景により、現代では強制的な飲酒文化は見直されつつあります。

近年の企業文化の変化は、ハラスメントへの意識の高まりとともに、飲み会のあり方にも影響を与えてきました。

昭和時代の慣習が現在では問題視され、健康的かつ倫理的な職場環境を求める声が高まっています。

これに伴い、宴会文化そのものが希薄になり、その代わりにオンラインプラットフォームを活用した新しいコミュニケーション方法が採用されています。

職場の人間関係も多様化し、飲酒に頼らずとも絆を深めることが可能になっています。

会社のパーティーは今や、業務の邪魔になることなく楽しまれるべきものと位置づけられています。

いずれにせよ、時代に合わせた企業文化の進化は今後も続くでしょう。

2. 一気飲みのリスクと問題視

平成以降は、このような過度な飲酒習慣がハラスメント行為として見直されるようになり、企業の宴会文化は大きな変革を遂げました。近年、日本社会全体でハラスメントに対する意識が高まるにつれ、企業側もこれに対応する形で宴会のあり方を再考しています。飲酒の強要は法的にも問題視されるようになり、企業も法律に基づいて健全な職場環境作りを目指しています。宴会の頻度が減少し、実施された場合でも飲酒に対して適切なモラルが求められるようになりました。

さらに、現代では職場のコミュニケーション手段が多様化し、オンラインツールを使用した交流が一般的になっています。このため、昭和の時代と比べて、無理に飲み会で協力関係を築く必要がなくなりました。それぞれの社員が持つライフスタイルや価値観を尊重することが、より重要視されるようになってきたのです。このようにして、企業内のコミュニケーションは、時代の流れと共に成熟した方法へと変化し続けています。

3. 現代の企業文化とハラスメント

飲み会の頻度自体も減少し、もし実施される場合でも、適切な飲酒モラルが求められるようになってきました。特に企業側も、ハラスメントの一環として受け取られる可能性があるため、旧来の一気飲みを含む宴会文化を見直しつつあります。これにより、より健全な職場環境の構築を目的とした動きが進んでいるのです。

さらに、現代では職場におけるコミュニケーションの手段が多様化しています。オンラインツールを活用した非対面での交流が一般化し、仕事とプライベートの時間を明確に分けることが重視されるようになりました。このような背景から、無理に飲み会を開催して絆を深める手段にこだわる必要は薄れてきています。代わりに、社員一人ひとりのライフスタイルや価値観に配慮し、尊重する風潮が強まっています。

結果として、昭和時代の慣習として受け入れられていた会社の宴会文化も、現代の価値観や社会の要請に応じて大きく変わりました。飲み会だけではない、多様なコミュニケーション形式を模索することが、これからの職場環境における新しいスタンダードになっていく可能性が高いです。時代と共に進化する企業文化は、常に変革の中にあります。

4. 多様化するコミュニケーション手段

特にオンラインツールの普及は、物理的な接触を伴わない新しい交流の形を生み出しました。

ZoomやSkype、Teamsといったプラットフォームは、リアルタイムでの対話を可能にし、地理的な制約や時間の差を超えたコミュニケーションを実現しています。

この変化は、単にツールの進化にとどまらず、働く人々の意識にも影響を与えています。

すなわち、仕事とプライベートの時間の境目をより明確にし、自分の時間を大切にする風潮が高まっています。

昭和の時代よりも、仕事のためにプライベートを犠牲にする必要性が薄れ、無理に飲み会で絆を深めることが必須ではなくなりました。

その結果、職場では個々のライフスタイルや価値観がより尊重されるようになり、異なるバックグラウンドを持つ人々と協調して働くことが容易になっています。

これにより、企業はより多様性を重視した人材採用や働き方を促進しており、その環境を整備することで、全体としての生産性が向上すると期待されています。

つまり、非対面の交流は単なる選択肢の一つではなく、現代の職場文化の中核を成す要素となっています。

オンラインのコミュニケーション手段を活用することにより、従来の飲み会文化に依存しない新たな関係構築が可能となり、それが会社全体の健全な成長へとつながっていくことでしょう。

5. まとめ

この慣習は、社内の結束を深める手段とされていましたが、急性アルコール中毒という重大な健康リスクを伴うものでした。

時代が進むにつれ、日本社会全体がハラスメントに対して厳しい態度を取るようになり、企業文化も変容を遂げました。

若者を対象とした一気飲みの強制はハラスメントと見なされ、飲み会の頻度減少や飲酒マナーの適正化が図られています。

ハラスメントに対する意識の高まりは、旧来の慣習の見直しと健全な職場環境の形成へと繋がっています。

さらに、現代社会では職場におけるコミュニケーションの方法が多様化しており、オンラインツールを活用した非対面型の交流が台頭しています。

このような変化の中で、職場の人間関係を築くのに必ずしも飲み会を必要とするわけではなくなり、個人の価値観やライフスタイルを尊重する方向へと移行しています。

従って、昭和の宴会文化から、現代では多様なコミュニケーションを模索する時代へと変わりつつあります。

結論として、これまでは当たり前とされてきた会社の宴会文化も、現代の価値観と社会的要求により劇的に変化を遂げました。

飲み会に縛られない、多様なコミュニケーションを探求することが、今後の職場環境における新しいスタンダードとなる可能性があります。

昭和から平成、令和へ企業文化は進化を続けているといえましょう。