※記事内の画像は全てイメージです。実際の製品・写真とは異なります。

1. 昭和時代の映画ブーム

映画館に足を運ぶこと自体が特別なイベントであり、スクリーンに映し出される物語に夢中になるひとときは、観客にとって日々の喧騒を忘れさせる貴重な時間でした。そして、その体験をより一層豊かにしていたのが、映画のパンフレットです。パンフレットは、映画館でしか手に入れることのできない特別なアイテムであり、そこに記された情報は、映画を観る体験を何倍にも深くしてくれるものでした。

当時、インターネットやスマートフォンが存在しなかったため、映画にまつわる情報はパンフレットが頼りでした。パンフレットには、映画のあらすじだけでなく、監督やキャストのインタビュー、制作に関するエピソードなどが詳細に記載されていました。このような情報を手にすることによって、観客は映画の余韻に浸りながら、その世界観をさらに探求し続けることができました。また、手元に残るパンフレットを読み返すことで、映画を見たときの感動が色あせることなく心に刻まれ続けたのです。

今日では、映画に関する情報を簡単にオンラインで得ることができるようになったため、パンフレットを購入する機会は少なくなっています。しかし、昭和の映画ファンにとって、パンフレットはかけがえのない思い出を呼び起こす品物であり、当時の映画文化を象徴する一部でした。映画館という特別な場所で過ごした時間と、そこから持ち帰ったパンフレットは、大切な思い出として今も心の中に生き続けています。

2. 映画パンフレットの役割

当時、映画館で配られるこの小さな冊子は、映画鑑賞の余韻をより深く味わうための貴重な情報源だったのです。

インターネットもなく、情報へのアクセスが限られていた時代、映画パンフレットは観客にとって唯一無二の情報源でした。

パンフレットには映画のあらすじだけでなく、監督や出演者の詳細インタビュー、スタッフによる撮影秘話なども含まれていました。

これらの情報は映画の背景を理解する助けとなり、映画の物語がさらに深みを増していきます。

また、観客が映画を観終わったあと、このパンフレットを手に取ることで、映画の余韻を改めて感じることができました。

新たな発見や感動を繰り返し味わえるのです。

特に、1950年代から1960年代という映画の全盛期において、映画パンフレットは映画ファンにとって特別な存在でした。

映画館での鑑賞体験は非日常的な時間であり、その体験の証を手元に残すパンフレットは、より一層の思い出の強化となったのです。

映画のキャストに思いを馳せたり、シーンの裏話に心を動かされたり。

これこそが、パンフレットを持ち帰ることの醍醐味でした。

現代では、あらゆる映画情報がネットで手に入るため、パンフレットを買う人は少なくなりました。

それでもなお、昭和の時代に馴染んだ人々にとってパンフレットは、心の中で大切な宝物として息づいています。

これらの冊子はただの情報の集合体ではなく、映画そのものの歴史と文化を映し出す重要なアーカイブでもあったのです。

そして、映画の魅力を伝える大切な媒体として、今もその価値を失っていないように思えます。

3. 映画黄金時代の思い出

この時期、人々にとって映画館は日常生活から離れ、特別な体験を心ゆくまで楽しむための場所だったのです。

家族や友人と共に映画館を訪れることは、まるで祭りのように待ち望まれたイベントでした。

その特別な時間と空間に華を添える存在として、映画のパンフレットがありました。

映画黄金時代、インターネットもスマートフォンも無かったため、観客は映画についての情報を物理的な媒体で得る必要がありました。

そこで重要となったのが、映画館で入手できるパンフレットだったのです。

この小冊子には、あらすじだけでなく、監督や出演者の詳しい情報、撮影にまつわるエピソードなどが収録されており、観客に映画の世界をより深く感じさせるものでした。

鑑賞後にページをめくり返すことで、スクリーンを飛び出し、映画の余韻に浸り続けることができたのです。

特に昭和のこの時代には、パンフレットは単なる情報媒体以上の意味を持っていました。

それは思い出を形に残す手段であり、手元に取っておくことで、再びその時の感動を呼び起こすことができる宝物でした。

映画ファンたちはパンフレットに記された文章や写真をじっくりと眺めながら、自分自身の記憶と重ね合わせて、より色濃い思い出を心に刻んだものです。

現代では映画の情報はインターネット上で手に入るため、パンフレットの購入者は少なくなりましたが、当時の映画文化を知るには、重要な資料であると言えるでしょう。

昭和の映画黄金時代を生きた人々にとって、パンフレットは心のアルバムとしていつまでも大切にされ続けているのです。

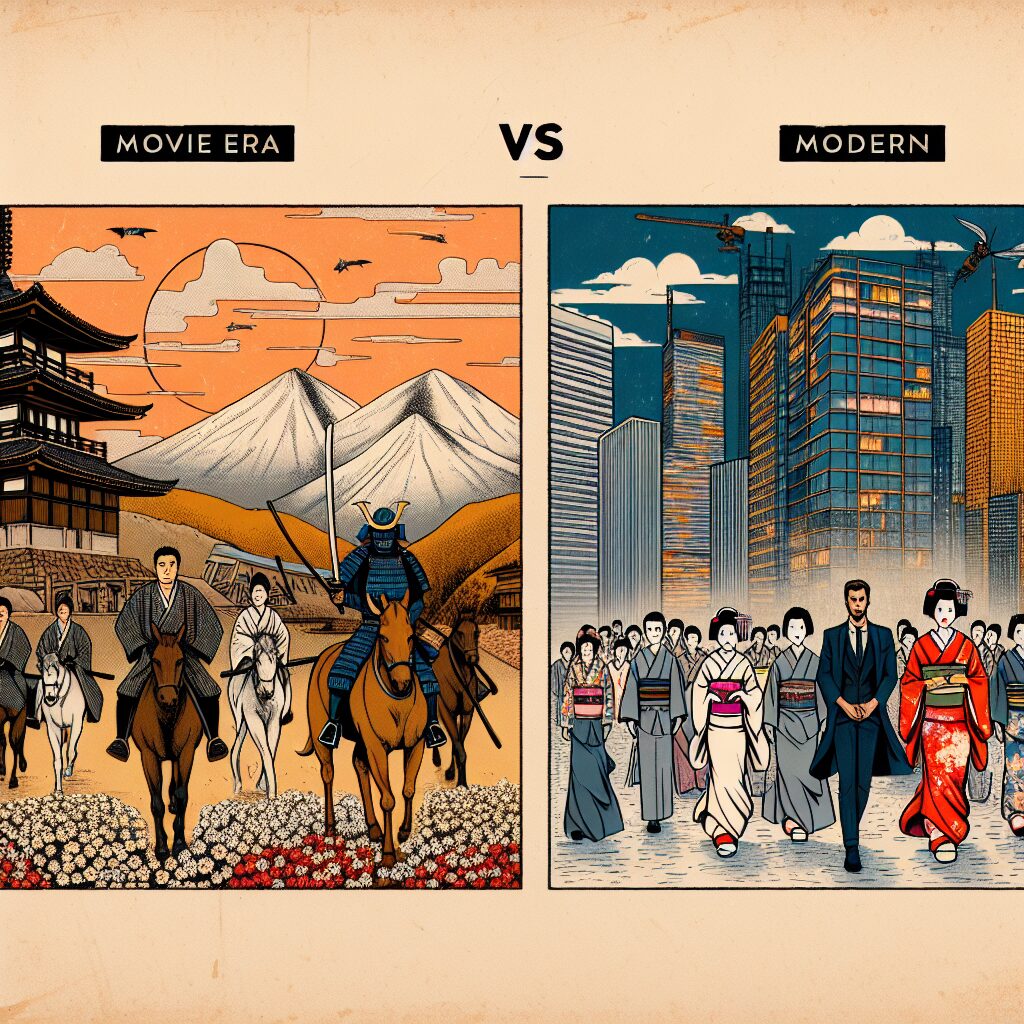

4. 現代との違い

今、映画に関する情報はインターネットで瞬時に得られ、パンフレットを購入する人は少なくなっています。だが、昭和の文化に親しんだ人々にとって、パンフレットはただの情報紙ではなく、映画鑑賞の魔法を永続させる大切なアイテムでした。映画館でパンフレットを手にすることは特別な儀式であり、そのページをめくることで、自分だけの映画世界を作り上げることができました。現代ではインターネットが情報伝達の役割を担うに至り、その結果、パンフレットの役割は薄れてしまいました。購入者が減少したのも仕方ありません。しかし、昭和のころを生きた人々にとって、これはかけがえのない過去の文化であり続けます。映画を観るごとにパンフレットを購入し、その時の思い出と共に棚に並べることは、映画ファンにとって特別なものでした。昭和の映画文化は、インターネットが普及した現代とは大きく異なり、その違いがまた一つの魅力として人々の心に刻まれています。

5. まとめ

当時の映画パンフレットは、情報の少ない時代において、映画鑑賞者の貴重な情報源でありました。映画の詳細なあらすじ、監督や出演者のインタビュー、スタッフのプロフィール、さらには撮影秘話までが盛り込まれており、映画を観た後もその余韻に浸るための大切な手段となりました。昭和の映画ファンにとって、パンフレットは単なる紙の冊子を超え、自らの記憶に強く刻まれる心の宝物だったのです。

特に、映画の黄金時代とされる1950年代から60年代、この時期には映画は最も人気のある娯楽の一つで、映画館を訪れること自体が特別なイベントでした。そのため、映画パンフレットは鑑賞後の余韻を支える拠り所となり、人々が家に帰ってからも映画の世界に浸り続けることを可能にしました。このような背景から、パンフレットは昭和世代においてかけがえのない大切な存在として認知されていたのです。

現在では、インターネットの普及により、映画の情報は瞬時に手に入るようになり、パンフレットの需要は減少しています。しかし、昭和世代にとってパンフレットは、単なる情報媒体以上の価値がありました。それは、当時の映画体験の証であり、今なお心に残る思い出の象徴として、多くの人々の記憶に根付いています。映画文化を支え、形として持ち帰ることのできたこのパンフレットこそが、当時の映画体験を総合的に彩る欠かせないアイテムであったのです。

🔗 関連まとめ & 5サイト横断リンク

この記事とあわせて読みたい昭和ネタ