1. 昭和時代の流行語とは

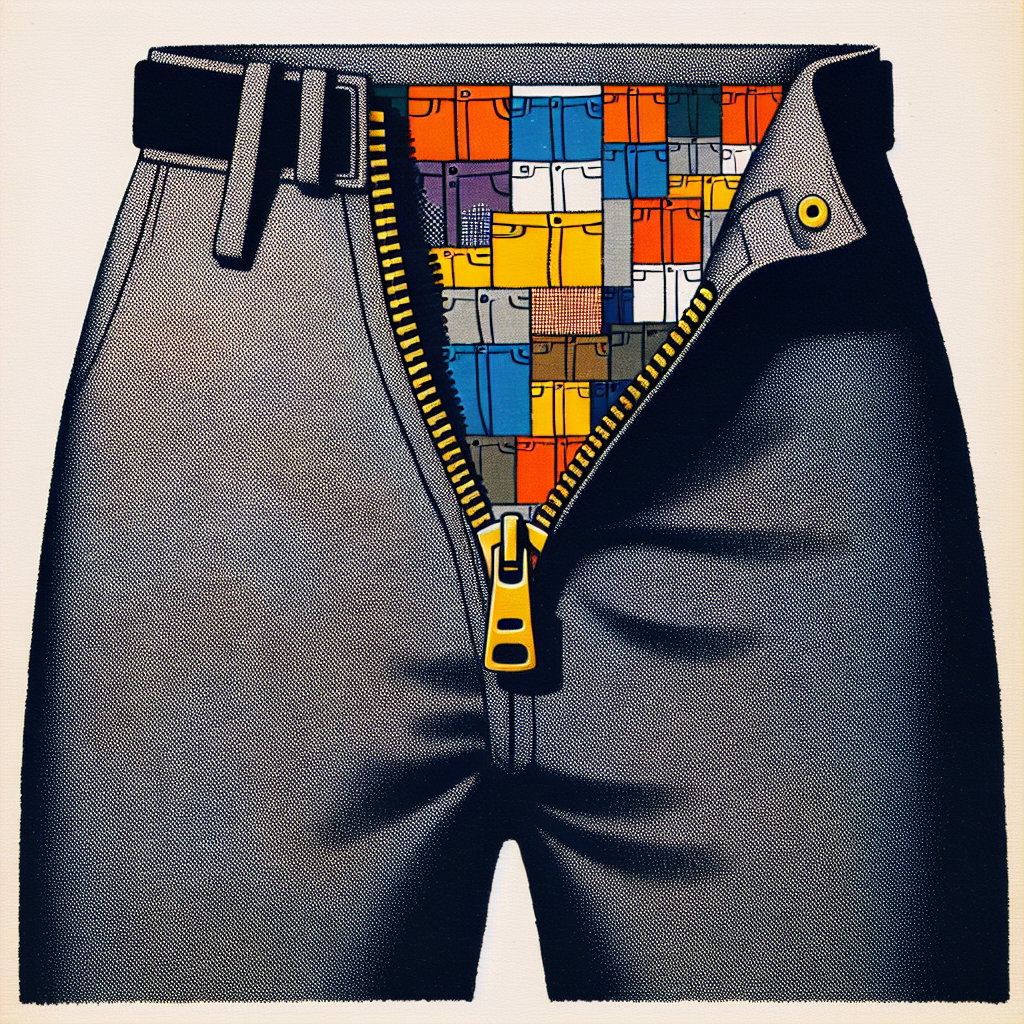

流行語とは、特定の時期や状況において人々の間で広く使われるようになった言葉やフレーズのことで、時にその時代の象徴として語られます。「社会の窓」はその象徴的な例の一つとして挙げられます。これは、ズボンのチャックが開いていることを指す言葉で、洒落の効いた表現として多くの人々のコミュニケーションに彩りを与えました。

この言葉が誕生した背景には、昭和時代特有の文化的変革があります。モノクロの風景がカラフルになり、ジーンズやカジュアルウェアが普及する中で、ファッションや生活習慣がより自由で多様になりました。それに伴い、チャックの開け閉めに対する意識も変わり、これを軽妙に表現する流行語が人々を楽しませたのです。

さらに「社会の窓」という言葉は、単なる洒落やジョークにとどまらず、職場や学校など日常の様々な場面におけるコミュニケーションの潤滑油としても機能しました。笑いを交えた交流は、人間関係を円滑にし、場の雰囲気を和ませる効果を発揮しました。

令和の時代に入った現在でも、「社会の窓」は意外な形でその存在を示しています。インターネット上ではミームとして親しまれ、また、古きを懐かしむ風潮の中で新鮮なジョークとして使われることもあります。このように、昭和の流行語はただの一時的な現象を超え、現代でもなお私達の生活やコミュニケーションに影響を与え続けているのです。

2. 「社会の窓」の起源

「社会の窓」の起源について詳しく見てみると、はっきりとした根拠や定義はないものの、一説によれば、ヘンリー・フォードの「自動車は自由への窓」という名言からのもじりとされています。しかし、この説も定説ではなく、実際には日常の会話から自然発生的に生まれた可能性があります。どのような起源であれ、この軽妙な言い回しは、社会の雰囲気を和らげる役割を果たしました。

昭和の時代はファッションの変遷期でもあり、ジーンズの普及に伴い、チャックというファッションアイテムが一般的になりました。それに伴って、ズボンのチャックを開けたままにすることがちょっとした失態と見なされたため、コミュニケーションの中で「社会の窓」がユーモラスな要素として取り入れられ、流行していったのです。このように、「社会の窓」は単なる洒落言葉にとどまらず、文化の一部として定着し、人々の心に残る象徴的なフレーズとなりました。

3. ファッションの変遷と「社会の窓」

とりわけ、ジーンズをはじめとするカジュアルウェアが多くの人々に広がりを見せ、街中のスタイルに大きな影響を与えました。

これに伴い、ベルトやチャックといった新しいファッションアイテムが、多くの人々の洋服の一部として一般的になっていきました。

このような背景がある中で、「社会の窓」というユニークな言葉が生まれました。

この言葉はズボンのチャックが開いている状態を指しており、ちょっとしたおかしさやスキのある状況を穏やかに指摘する手法として利用されました。

当時はまだチャックというものが新しく、開け閉めの習慣があまり根付いていなかったため、その失敗が話題になりやすかったのかもしれません。

また、この時代は高度経済成長期とも重なり、多くの人が活気に満ち溢れ、多忙な日々を送っていました。

そのため、ファッションに対しても、より実用的で迅速な対応が求められ、チャックやベルトといったアイテムが普及しました。

それにより、「社会の窓」はただの流行語にとどまらず、当時の社会の情景やライフスタイルを象徴する一つの現象ともなったのです。

このように、昭和のファッションの変遷とともに「社会の窓」という言葉が生まれた背景には、時代の流れが少なからず影響を与えていたのです。

今日でも時折耳にするこの言葉、昭和の豊かな文化の一端を垣間見るきっかけとなることでしょう。

4. 現代における「社会の窓」の役割

「社会の窓」という表現は、熟慮の上での軽いジョークとして機能し、人々が共通の話題として盛り上がることを手助けします。特に、若い世代がこの言葉を使うと、年配の方々にとっては懐かしさを誘う一方で、若者には新鮮な面白さを提供しています。これは、異なる年代が共通の話題を持つことで、会話のきっかけ作りとしても有効です。

この言葉の現代的な役割は、単なる冗談を超えて、インターネット文化の一環として、世代を超えたコミュニケーションを活性化させる力を持っています。このように、過去から引き継がれた言葉が、新しい時代でもその意義を持ち続けるというのは非常に興味深い現象です。日常生活の中で、「社会の窓」という昔の流行語を再び使うことは、多くの人々に懐かしさと新鮮さの両方を提供する、独特なアプローチと言えるでしょう。

まとめ

その中でも、「社会の窓」は非常に興味深い流行語として知られています。

この言葉は、ズボンのチャックが開いている状態を指し、日常のユーモアやコミュニケーションの中で多くの役割を果たしてきました。

言葉の背景には、ヘンリー・フォードの言葉をもじった説もあるなど、面白い由来があります。

しかし、何よりもこの言葉は、昭和の時代背景を反映したものだと言えるでしょう。

高度経済成長期を迎え、ファッションの多様化や生活スタイルの激変を経て、人々の間に広がったこうした流行語は、社会的な変化を如実に表しています。

「社会の窓」が特に広く受け入れられた要因の一つは、そのユーモアと親しみやすさでしょう。

しばしば気まずい状況を和らげるために使われ、冗談やちょっとした笑いを生んできました。

時代を越えてもなお、この言葉は生活の中でしばしば取り上げられることがあります。

令和の時代となった今でも、インターネットや日常会話の中でふと耳にすることがあるでしょう。

若い世代には新たなジョークとして新鮮に映り、年配の世代には懐かしい思い出として心に残ります。

昭和の流行語である「社会の窓」は今もなお、世代間の橋渡しをする重要なキーワードの一つであり、その背景にある文化的な価値やユーモアの精神を後世に伝えていくべきものでしょう。

このようにして過去の言葉から学び、時代を超えて人々が繋がるためのキーワードとして、今後も知る価値があると言えます。

コメント