昭和時代の日本の迷信「クシャミをすると誰かが噂をしている」は、文化や心理を反映し、現在も人々に親しまれています。

1. 昭和の象徴的な迷信とは?

昭和時代の日本は、数多くの迷信と共に日常生活を彩っていました。

その象徴的なものの一つに、「クシャミをすると誰かが噂をしている」という迷信があります。

これは単なる風習に留まらず、古代の日本人の思考や文化的背景を反映している一面があります。

クシャミという生理現象は、あらゆる国で共通して経験されるもので、これが日本では誰かが噂をしているとされました。

それには、クシャミが突然起こること、また音が大きくて周囲を驚かせることから、何らかの神秘性を与えられたのではないかと思われます。

さらに、クシャミの回数によって、1回なら良い噂、2回なら悪い噂と、その解釈が変わる奥深い意味が含まれていました。

これにより、人々は日々の生活に少しの驚きと笑いをもたらし、生活を楽しくしました。

興味深いのは、この迷信が日本だけでなく、海外にも類似のものが存在することです。

例えば、英語圏の「Bless you」の言葉は、クシャミの際に悪霊が体内に入るのを防ぐ祈りとして言われました。

このように、異なる文化間での迷信の共通点は、未知なるものに対する根源的な不安を反映しており、共通の人間心理を示しています。

昭和の時代、人々は迷信を通じて希望や夢を語り合い、コミュニケーションの一環として日常に取り入れていました。

それが冗談で終わることもあれば、深く信じる人々も少なくなかったのです。

このような考え方が日常生活に及ぼす影響について考えると、ただの迷信に過ぎないと片付けることはできず、文化的背景や心理的要素をより深く理解することが求められます。

だからこそ、昭和の迷信は現代においても変わらぬ魅力を持ち続け、「クシャミと噂」の関係を通じて、当時の日本人の心境を垣間見ることができるのです。

未知に対する畏怖と興味、そしてそれを楽しみに変える知恵が詰まったこの迷信は、現代でも昔話として語り継がれ、その背景に光を当て続けています。

その象徴的なものの一つに、「クシャミをすると誰かが噂をしている」という迷信があります。

これは単なる風習に留まらず、古代の日本人の思考や文化的背景を反映している一面があります。

クシャミという生理現象は、あらゆる国で共通して経験されるもので、これが日本では誰かが噂をしているとされました。

それには、クシャミが突然起こること、また音が大きくて周囲を驚かせることから、何らかの神秘性を与えられたのではないかと思われます。

さらに、クシャミの回数によって、1回なら良い噂、2回なら悪い噂と、その解釈が変わる奥深い意味が含まれていました。

これにより、人々は日々の生活に少しの驚きと笑いをもたらし、生活を楽しくしました。

興味深いのは、この迷信が日本だけでなく、海外にも類似のものが存在することです。

例えば、英語圏の「Bless you」の言葉は、クシャミの際に悪霊が体内に入るのを防ぐ祈りとして言われました。

このように、異なる文化間での迷信の共通点は、未知なるものに対する根源的な不安を反映しており、共通の人間心理を示しています。

昭和の時代、人々は迷信を通じて希望や夢を語り合い、コミュニケーションの一環として日常に取り入れていました。

それが冗談で終わることもあれば、深く信じる人々も少なくなかったのです。

このような考え方が日常生活に及ぼす影響について考えると、ただの迷信に過ぎないと片付けることはできず、文化的背景や心理的要素をより深く理解することが求められます。

だからこそ、昭和の迷信は現代においても変わらぬ魅力を持ち続け、「クシャミと噂」の関係を通じて、当時の日本人の心境を垣間見ることができるのです。

未知に対する畏怖と興味、そしてそれを楽しみに変える知恵が詰まったこの迷信は、現代でも昔話として語り継がれ、その背景に光を当て続けています。

2. クシャミと噂の関係性

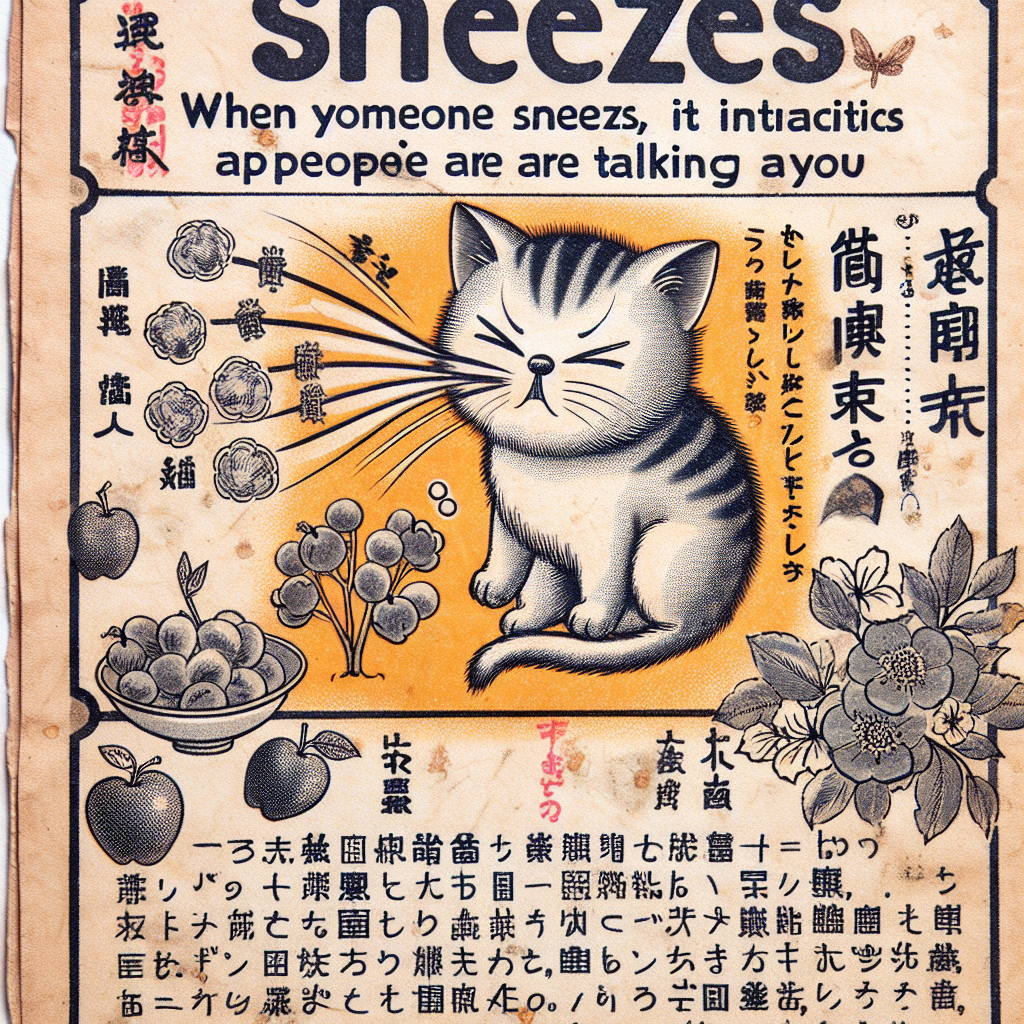

昭和時代の日本には多くの迷信が存在し、その中でも特に有名なのが「クシャミをすると誰かが噂をしている」という、一種の言い伝えです。

この迷信は、クシャミの回数によって内容が異なり、1回なら良い噂、3回なら悪い噂と言われていました。

クシャミという生理現象が突然であること、そしてその音が人を驚かせることから、昔の人々はこれを神秘的に捉えたのかもしれません。

昭和時代には、こうした解釈で日常生活がより豊かに、そして楽しげになっていたことでしょう。

さらに、クシャミには予兆としての意味もあり、例えば家で突然クシャミをすると良くないことが起こる可能性があると信じられていました。

一方で、逆の解釈で良いことが訪れるとされたこともあります。

このような多面性を持つ迷信は、時に人々の生活に安心感を与え、時には注意を促す存在だったのです。

また、このクシャミと噂にまつわる迷信は日本独自のものではありません。

英語圏ではクシャミの瞬間に「Bless you」と声をかける習慣があります。

これはクシャミ中に悪霊が体内に入らないようにするための祈りとして生まれたとされています。

このように、クシャミに対する反応は文化によって異なるものの、その背後にある不安感や安心を求める心は世界共通で、考え方の違いを比較するのは非常に面白いことです。

昭和の時代から現代に至るまで、このような迷信が語り継がれるのは、その不思議な魅力にあるのでしょう。

科学的な説明が普及した現代でも、こうした楽しい迷信は人々にわずかな笑いや安心を提供し、生きていく中でのささやかな楽しみをもたらしています。

昭和時代の迷信は、単なる無意味な言い伝えではなく、文化や心理を豊かにし、そして社会を繋ぐ力があったのではないでしょうか。

この迷信は、クシャミの回数によって内容が異なり、1回なら良い噂、3回なら悪い噂と言われていました。

クシャミという生理現象が突然であること、そしてその音が人を驚かせることから、昔の人々はこれを神秘的に捉えたのかもしれません。

昭和時代には、こうした解釈で日常生活がより豊かに、そして楽しげになっていたことでしょう。

さらに、クシャミには予兆としての意味もあり、例えば家で突然クシャミをすると良くないことが起こる可能性があると信じられていました。

一方で、逆の解釈で良いことが訪れるとされたこともあります。

このような多面性を持つ迷信は、時に人々の生活に安心感を与え、時には注意を促す存在だったのです。

また、このクシャミと噂にまつわる迷信は日本独自のものではありません。

英語圏ではクシャミの瞬間に「Bless you」と声をかける習慣があります。

これはクシャミ中に悪霊が体内に入らないようにするための祈りとして生まれたとされています。

このように、クシャミに対する反応は文化によって異なるものの、その背後にある不安感や安心を求める心は世界共通で、考え方の違いを比較するのは非常に面白いことです。

昭和の時代から現代に至るまで、このような迷信が語り継がれるのは、その不思議な魅力にあるのでしょう。

科学的な説明が普及した現代でも、こうした楽しい迷信は人々にわずかな笑いや安心を提供し、生きていく中でのささやかな楽しみをもたらしています。

昭和時代の迷信は、単なる無意味な言い伝えではなく、文化や心理を豊かにし、そして社会を繋ぐ力があったのではないでしょうか。

3. 海外の類似迷信との比較

昭和の時代、日本では「クシャミをすると誰かが噂をしている」という面白い迷信がありました。これは日本だけではなく、文化を超えた共通の考え方として世界各地に似たような迷信があります。例えば、英語圏では誰かがクシャミをしたとき、「Bless you」という言葉が使われますが、これはクシャミによって悪霊が体に入るのを防ぐためのものと言われています。イタリアでも似た表現があり、クシャミに対して「Salute」と言って祝福することがあります。これらの言語や文化の違いを超えた表現には、クシャミという生理現象を悪い出来事や邪悪な存在を避けるための兆候としている共通点があります。

一方で、文化ごとにクシャミにまつわる解釈が異なる点も興味深いです。例えば、フィリピンでは、クシャミが出るとだれかがあなたを恋しく思っているという解釈があります。これは、日本における噂話と関連付ける見方と似たところがありますが、よりポジティブな感情に結び付けられています。

また、異文化の迷信を比較することで浮かび上がるのは、普遍的な人間の心理です。誰もが未知のことに対する恐れや、幸運を願う希望を持っており、それが迷信という形で伝承されてきたのです。特にクシャ

ミのような突然の生理現象には、何かしらの隠された意味を見出すというのは、人類共通の心理的な傾向かもしれません。これにより分かることは、クシャミに関する解釈の違いを理解することで、文化的背景や心理を知る手がかりになるということです。

以上のように、クシャミにまつわる迷信は、ただの言い伝えにとどまらず、異文化間での共通の人間の心情や価値観を反映しています。そしてその背景にある人々の不安や希望をより深く理解することが、現代に生きる私たちにとっても重要なのです。

4. 迷信の持続力と魅力

昭和時代における日本の迷信は、今日でも人々の心に深く刻まれています。

その持続力と魅力を感じるのは、それらがただの言い伝えとしてではなく、人々の日常や文化に根付いたものであるからです。

クシャミと噂の関係性のような迷信は、単なる偶然から生まれたものではなく、そこに込められた人々の思いや感情があったからこそ、長い年月を経てもなお色あせないのでしょう。

迷信は、科学では説明できない現象を理解しようとする人々の試みでもあります。

それは時に、不可解な出来事に対する人々の不安や恐れを和らげ、安心感をもたらしました。

また、一方ではそのユーモラスな側面が日常生活に彩りを与え、笑いをもたらしてくれる存在でもあったのです。

昭和の迷信は、そうした生活の中での小さな楽しみや会話のネタとなり、多くの人に親しまれてきました。

興味深いのは、これらの迷信が時代を超えて語り継がれ、現代においても何らかの形で存在しているということです。

例えば、クシャミが起きると誰かが噂をしているという話は、今でも冗談半分に語られることが多く、それ自体が一種の文化として成立しています。

これは、おそらく人間の持つ自然な好奇心や未知への憧れが影響しているのでしょう。

これらの迷信を通じて、人々は自分たちの歴史や文化を再確認し、過去の人々の感情や考え方に思いを馳せることができます。

だからこそ、迷信は時代を超えて愛され続けるのです。

そして、昭和時代の迷信として語り継がれるクシャミと噂の関係は、人々の心にある種のノスタルジアを呼び起こし、同時にその背後にある心理的側面について思考を巡らせるきっかけとなっています。

その持続力と魅力を感じるのは、それらがただの言い伝えとしてではなく、人々の日常や文化に根付いたものであるからです。

クシャミと噂の関係性のような迷信は、単なる偶然から生まれたものではなく、そこに込められた人々の思いや感情があったからこそ、長い年月を経てもなお色あせないのでしょう。

迷信は、科学では説明できない現象を理解しようとする人々の試みでもあります。

それは時に、不可解な出来事に対する人々の不安や恐れを和らげ、安心感をもたらしました。

また、一方ではそのユーモラスな側面が日常生活に彩りを与え、笑いをもたらしてくれる存在でもあったのです。

昭和の迷信は、そうした生活の中での小さな楽しみや会話のネタとなり、多くの人に親しまれてきました。

興味深いのは、これらの迷信が時代を超えて語り継がれ、現代においても何らかの形で存在しているということです。

例えば、クシャミが起きると誰かが噂をしているという話は、今でも冗談半分に語られることが多く、それ自体が一種の文化として成立しています。

これは、おそらく人間の持つ自然な好奇心や未知への憧れが影響しているのでしょう。

これらの迷信を通じて、人々は自分たちの歴史や文化を再確認し、過去の人々の感情や考え方に思いを馳せることができます。

だからこそ、迷信は時代を超えて愛され続けるのです。

そして、昭和時代の迷信として語り継がれるクシャミと噂の関係は、人々の心にある種のノスタルジアを呼び起こし、同時にその背後にある心理的側面について思考を巡らせるきっかけとなっています。

5. 最後に

昭和時代の日本における迷信は、現代において興味深い文化的遺産として評価されています。

特に「クシャミをすると誰かが噂をしている」という信じられた現象は、日本だけでなく、さまざまな文化において類似の考えがあります。

昭和時代の迷信は、日本の日常生活に根づき、その社会的なつながりを強化するものでした。

クシャミという非制御の生理現象が、そこに何らかの意味を付与されることによって、人々の日常にユーモアや予兆という形で彩りを加えていたのです。

まず、この迷信には、クシャミが突如として現れるものであり、その音の大きさが人々の興味を引き付ける要素として働いています。

そのため、クシャミが起きるとすぐに「今、誰かが私のことを噂しているのかな?」といった会話が始まり、コミュニケーションのきっかけとなっていた可能性があります。

昭和の時代、人々はこうした迷信を真剣に受け止めることもあれば、冗談として楽しむ一面もありました。

さらに、クシャミにまつわる他の迷信として、例えば英語圏の「Bless you」文化もあります。

これはクシャミをした人を祝福し、不確定な不安を払拭するための一言で、悪霊が体内に入るのを防ぐためとされています。

同じ現象であっても、このように文化によって異なる解釈が存在することは、異文化理解において非常に重要なポイントです。

こうした迷信は、科学的な視点では説明が難しいものですが、時代という背景において、心理的な安心感や日常の潤滑油として機能していたと考えられます。

昭和の迷信が今も語り継がれる理由の一つには、単なる非科学的な言い伝えとしてではなく、人間関係の潤滑油として存在したからではないでしょうか。

そして、現代においても「クシャミ」は、その隠れた力としての側面を伴いながら、人々の心に何らかの語りかけをしているのだと思います。

特に「クシャミをすると誰かが噂をしている」という信じられた現象は、日本だけでなく、さまざまな文化において類似の考えがあります。

昭和時代の迷信は、日本の日常生活に根づき、その社会的なつながりを強化するものでした。

クシャミという非制御の生理現象が、そこに何らかの意味を付与されることによって、人々の日常にユーモアや予兆という形で彩りを加えていたのです。

まず、この迷信には、クシャミが突如として現れるものであり、その音の大きさが人々の興味を引き付ける要素として働いています。

そのため、クシャミが起きるとすぐに「今、誰かが私のことを噂しているのかな?」といった会話が始まり、コミュニケーションのきっかけとなっていた可能性があります。

昭和の時代、人々はこうした迷信を真剣に受け止めることもあれば、冗談として楽しむ一面もありました。

さらに、クシャミにまつわる他の迷信として、例えば英語圏の「Bless you」文化もあります。

これはクシャミをした人を祝福し、不確定な不安を払拭するための一言で、悪霊が体内に入るのを防ぐためとされています。

同じ現象であっても、このように文化によって異なる解釈が存在することは、異文化理解において非常に重要なポイントです。

こうした迷信は、科学的な視点では説明が難しいものですが、時代という背景において、心理的な安心感や日常の潤滑油として機能していたと考えられます。

昭和の迷信が今も語り継がれる理由の一つには、単なる非科学的な言い伝えとしてではなく、人間関係の潤滑油として存在したからではないでしょうか。

そして、現代においても「クシャミ」は、その隠れた力としての側面を伴いながら、人々の心に何らかの語りかけをしているのだと思います。

コメント