昭和の学研付録は、子供たちの好奇心を刺激し、学習と遊びを融合させた貴重な存在です。特に人体模型や顕微鏡は、科学への興味を引き出し、友人や家族との絆を深める役割を果たしました。

1. 懐かしの「学研の学習」と「学研の科学」

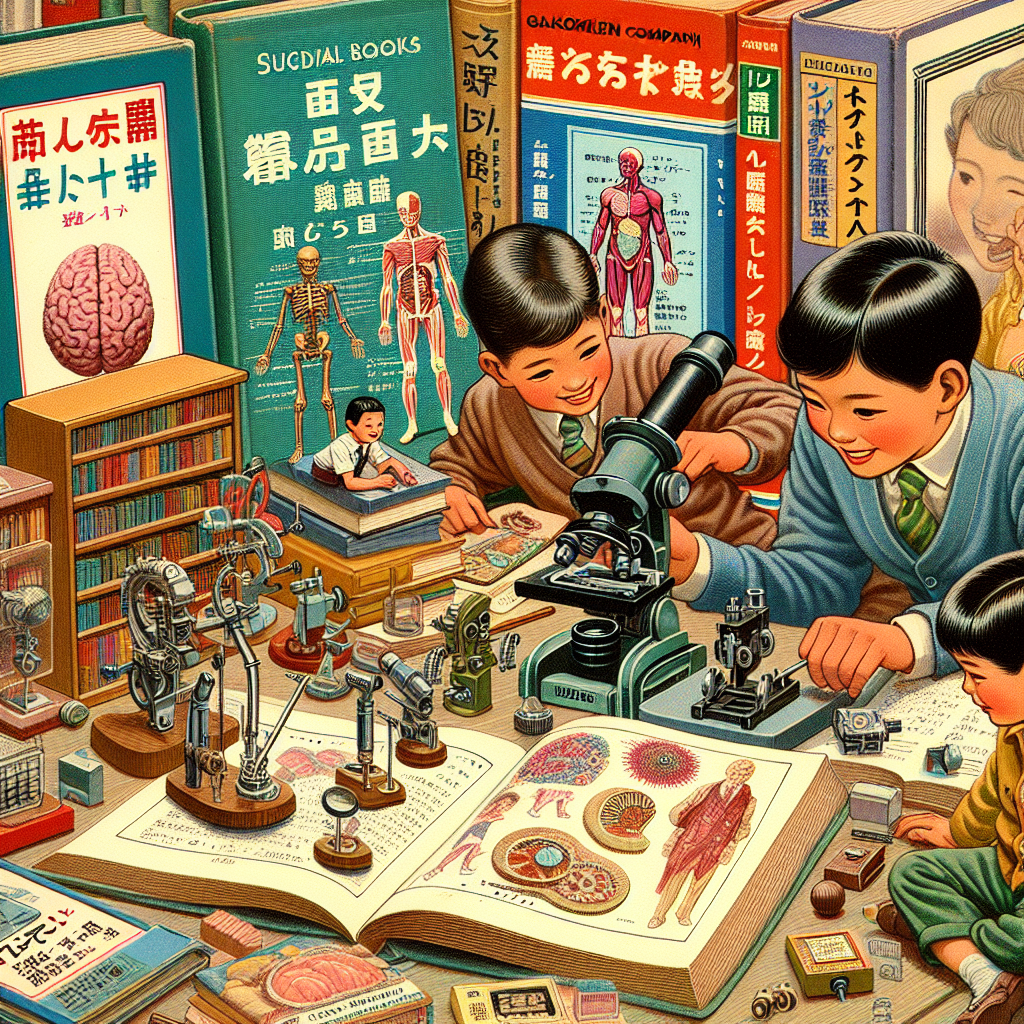

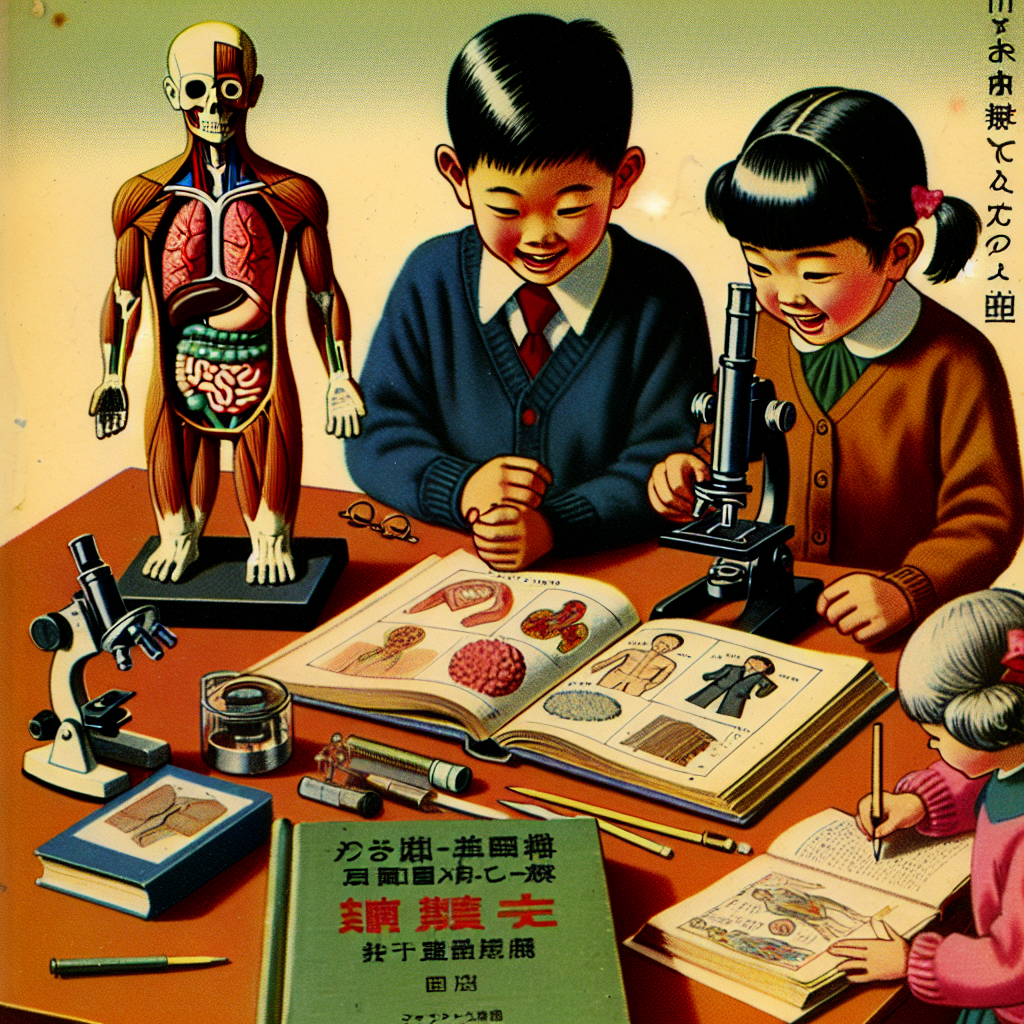

昭和の時代、小学生にとって楽しみのひとつは毎月届く「学研の学習」と「学研の科学」の付録でした。

これらの付録は、ただの勉強の素材に留まらず、その興味深さと新鮮さで多くの児童を魅了しました。

特に注目を集めたのが、人体模型や顕微鏡といった科学実験用の付録です。

これらは、子供たちの学問的好奇心を大いに刺激する存在であり、学びと遊びの要素がうまく融合されています。

例えば、簡易ながらも精巧に作られた人体模型は、体の構造を学ぶツールであると同時に、組み立ての楽しさを提供しました。

組み立てを通じて、好奇心を満たすことができたのです。

また顕微鏡は、日常生活では見過ごしてしまう微細な世界を子供たちに見せてくれました。

身の回りのものを観察することで、新しい発見と感動を味わうことができました。

このような付録はしばしば、兄弟や友達と一緒に取り合いをするほどでしたが、それ自体が協調性や問題解決能力を育む機会となっていました。

争いを通じて社会性を学ぶ経験となり、豊かな成長に繋がったのです。

学研の付録は単なるおもちゃではなく、学びと遊びの架け橋としての役割を果たしていました。

豊富な付録は、好奇心旺盛な子供たちにとって学問を身近に感じる貴重な機会を提供してくれました。

現代ではデジタル教材が主流となり、学研の付録の存在は忘れられがちですが、昭和世代にとってのその魅力は未だ色褪せないものです。

子供の心を刺激し、手を動かし頭を使って楽しんだ日々は、昭和の素晴らしい思い出として今も多くの人々に語り継がれています。

これらの付録は、ただの勉強の素材に留まらず、その興味深さと新鮮さで多くの児童を魅了しました。

特に注目を集めたのが、人体模型や顕微鏡といった科学実験用の付録です。

これらは、子供たちの学問的好奇心を大いに刺激する存在であり、学びと遊びの要素がうまく融合されています。

例えば、簡易ながらも精巧に作られた人体模型は、体の構造を学ぶツールであると同時に、組み立ての楽しさを提供しました。

組み立てを通じて、好奇心を満たすことができたのです。

また顕微鏡は、日常生活では見過ごしてしまう微細な世界を子供たちに見せてくれました。

身の回りのものを観察することで、新しい発見と感動を味わうことができました。

このような付録はしばしば、兄弟や友達と一緒に取り合いをするほどでしたが、それ自体が協調性や問題解決能力を育む機会となっていました。

争いを通じて社会性を学ぶ経験となり、豊かな成長に繋がったのです。

学研の付録は単なるおもちゃではなく、学びと遊びの架け橋としての役割を果たしていました。

豊富な付録は、好奇心旺盛な子供たちにとって学問を身近に感じる貴重な機会を提供してくれました。

現代ではデジタル教材が主流となり、学研の付録の存在は忘れられがちですが、昭和世代にとってのその魅力は未だ色褪せないものです。

子供の心を刺激し、手を動かし頭を使って楽しんだ日々は、昭和の素晴らしい思い出として今も多くの人々に語り継がれています。

2. 子供たちを夢中にさせた科学実験の付録

昭和の時代、小学生たちにとって「学研の学習」と「学研の科学」の付録は、学びと遊びを一体化させた心を躍らせるものでした。

特に、科学実験をテーマにした付録は、その内容の奥深さと創造性で多くの子どもたちを夢中にさせたのです。

人体模型や顕微鏡といった付録は特に人気が高く、これらは子どもたちに学問的な興味を喚起させました。

組み立てる過程そのものが一種の遊びであり、子供たちはその中で自然と学ぶ楽しさを見出していました。

人体模型は、ただのオモチャには留まらず、その精巧さから人体の構造を理解するきっかけを与えました。

骨格や内臓のパーツを組み合わせることによって、自分の体の内部を探究するような、まさに探偵のような気分を味わえたのです。

また、顕微鏡を使用することで、自宅の周囲に広がる見えざる世界を発見することができ、非常に刺激的でした。

普段の生活の中では目にすることのない微細な世界は、子どもたちの好奇心をかき立て、学びの楽しさを再認識させました。

こうした付録は兄弟姉妹間での人気の的となり、しばしば取り合いになったものです。

その取り合いもまた、社会性を学ぶ良い機会であり、友人たちとの共同作業を通じて協力し合う大切さを学ぶことができました。

現在、デジタル教材の普及により、こうした付録の存在は薄れつつありますが、それでも当時の子供たちにとって得難い経験であり、昭和という時代の豊かな文化の代表と言えるでしょう。

学研の科学実験付録が持つ魅力は、今なお色褪せることなく、昭和の思い出として心に刻まれ続けています。

特に、科学実験をテーマにした付録は、その内容の奥深さと創造性で多くの子どもたちを夢中にさせたのです。

人体模型や顕微鏡といった付録は特に人気が高く、これらは子どもたちに学問的な興味を喚起させました。

組み立てる過程そのものが一種の遊びであり、子供たちはその中で自然と学ぶ楽しさを見出していました。

人体模型は、ただのオモチャには留まらず、その精巧さから人体の構造を理解するきっかけを与えました。

骨格や内臓のパーツを組み合わせることによって、自分の体の内部を探究するような、まさに探偵のような気分を味わえたのです。

また、顕微鏡を使用することで、自宅の周囲に広がる見えざる世界を発見することができ、非常に刺激的でした。

普段の生活の中では目にすることのない微細な世界は、子どもたちの好奇心をかき立て、学びの楽しさを再認識させました。

こうした付録は兄弟姉妹間での人気の的となり、しばしば取り合いになったものです。

その取り合いもまた、社会性を学ぶ良い機会であり、友人たちとの共同作業を通じて協力し合う大切さを学ぶことができました。

現在、デジタル教材の普及により、こうした付録の存在は薄れつつありますが、それでも当時の子供たちにとって得難い経験であり、昭和という時代の豊かな文化の代表と言えるでしょう。

学研の科学実験付録が持つ魅力は、今なお色褪せることなく、昭和の思い出として心に刻まれ続けています。

3. 家族や友達と一緒に楽しむ価値

学研の付録は、ただの学習ツールを超えて、人と人との絆を深める媒体としても機能していました。

例えば、付録を巡って兄弟間で小さな争いが起こることがありましたが、それがかえって兄弟の結束を深める機会となっていました。

共同で作業を行うことで、チームワークの重要性を学び、お互いに協力する術を身につけることができました。

また、友達同士で集まって付録を楽しむ時間は、単なる遊び以上の価値を持っていました。

共同で顕微鏡を覗き込んだり、人体模型を組み立てたりすることで、知識を共有し合い、新たな発見を一緒に楽しむことができました。

これにより、子供たちはコミュニケーション能力を培い、社会性を育むことができたのです。

家族と過ごす時間もまた、重要な瞬間を提供していました。

大人が付録の組み立て方や使い方を子供に教える過程で、親子の絆も深まりました。

このようにして学ぶことで、子供たちは知識だけでなく、人との関わり方についても自然と身につけていったのです。

まとめると、学研の付録は知識を得るための道具であると同時に、家族や友人との結びつきをより強固にするための素晴らしい機会を提供していました。

これは、現在のデジタル教材にはないユニークな魅力の一つだったと言えるでしょう。

例えば、付録を巡って兄弟間で小さな争いが起こることがありましたが、それがかえって兄弟の結束を深める機会となっていました。

共同で作業を行うことで、チームワークの重要性を学び、お互いに協力する術を身につけることができました。

また、友達同士で集まって付録を楽しむ時間は、単なる遊び以上の価値を持っていました。

共同で顕微鏡を覗き込んだり、人体模型を組み立てたりすることで、知識を共有し合い、新たな発見を一緒に楽しむことができました。

これにより、子供たちはコミュニケーション能力を培い、社会性を育むことができたのです。

家族と過ごす時間もまた、重要な瞬間を提供していました。

大人が付録の組み立て方や使い方を子供に教える過程で、親子の絆も深まりました。

このようにして学ぶことで、子供たちは知識だけでなく、人との関わり方についても自然と身につけていったのです。

まとめると、学研の付録は知識を得るための道具であると同時に、家族や友人との結びつきをより強固にするための素晴らしい機会を提供していました。

これは、現在のデジタル教材にはないユニークな魅力の一つだったと言えるでしょう。

4. 豊富な付録が作り出す学びの場

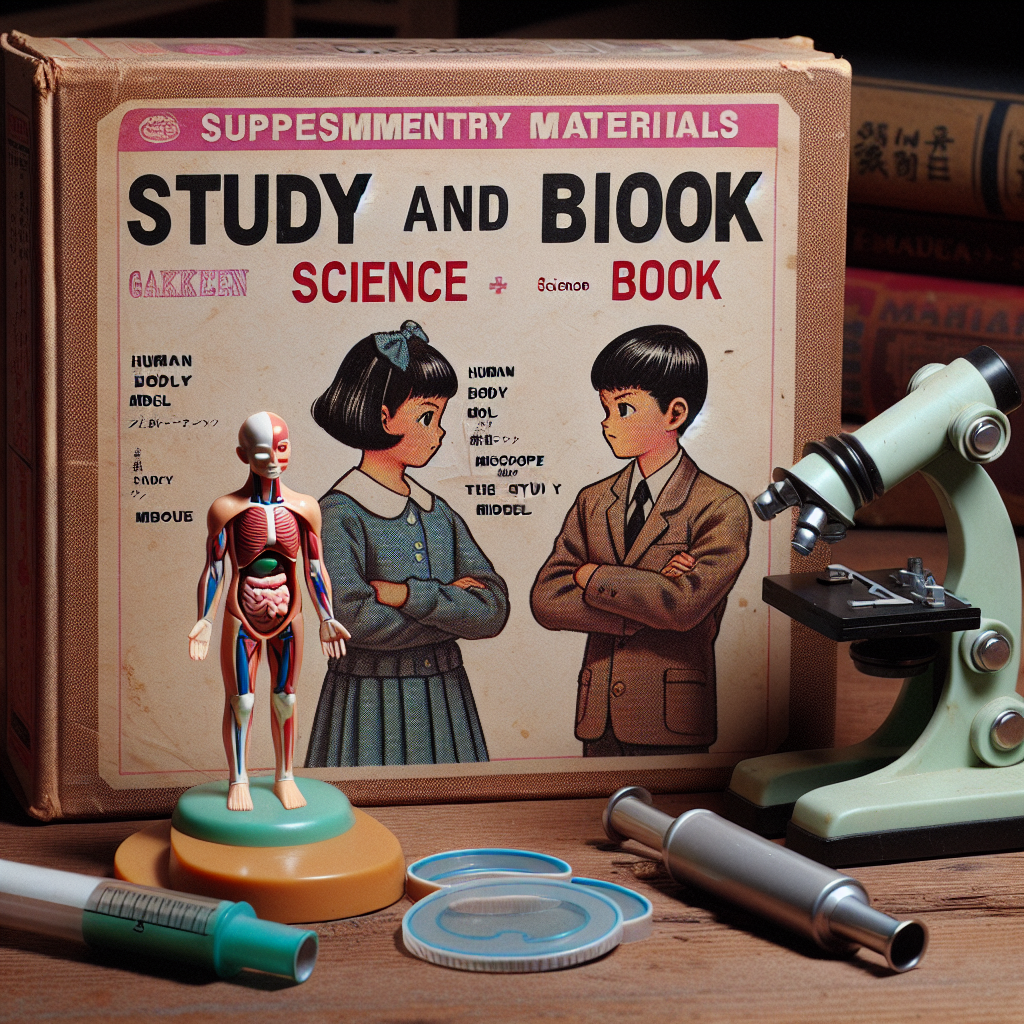

昭和の時代における「学研の学習」と「学研の科学」の付録は、ただの魅力的なおもちゃではなく、学びと遊びをつなぐ重要な役割を果たしていました。

これらの付録は、子供たちにとって学問を身近に感じさせ、好奇心を大いに刺激していたのです。

例えば、人体模型や顕微鏡といった科学実験の付録は、簡易でありながら確かな学習教材としての価値を持っていました。

人体模型は、内臓や骨格の構造を学ぶための教材であると共に、組み立てる楽しみを提供し、子供たちの探究心を引き出しました。

一方、顕微鏡は家庭内で身近なものを観察することで、普段の環境では気づくことのないミクロの世界を見せ、子供たちに新しい発見と驚きをもたらしました。

これにより、彼らは学問に対する興味を自然に高め、自ら考える力を育んでいったのです。

付録はまた、家族や友人と共に使われることが多く、そのプロセスにおいて協調性や問題解決能力も養われました。

争いが生じる場面もしばしばありましたが、その経験を通じて社会性を学ぶ良い機会となっていました。

これらの付録は、学びと遊びが融合した絶妙なツールとして、多くの子供たちの成長に寄与しました。

現代のデジタル教材とは異なり、昭和の学研の付録は物理的な体験を通じて知識を得る手段であり、子供たちにとって貴重な学びの場を提供していました。

それは単なる昔の思い出としてではなく、今もなお語り継がれるべき教育の一環であると言えるでしょう。

これらの付録は、子供たちにとって学問を身近に感じさせ、好奇心を大いに刺激していたのです。

例えば、人体模型や顕微鏡といった科学実験の付録は、簡易でありながら確かな学習教材としての価値を持っていました。

人体模型は、内臓や骨格の構造を学ぶための教材であると共に、組み立てる楽しみを提供し、子供たちの探究心を引き出しました。

一方、顕微鏡は家庭内で身近なものを観察することで、普段の環境では気づくことのないミクロの世界を見せ、子供たちに新しい発見と驚きをもたらしました。

これにより、彼らは学問に対する興味を自然に高め、自ら考える力を育んでいったのです。

付録はまた、家族や友人と共に使われることが多く、そのプロセスにおいて協調性や問題解決能力も養われました。

争いが生じる場面もしばしばありましたが、その経験を通じて社会性を学ぶ良い機会となっていました。

これらの付録は、学びと遊びが融合した絶妙なツールとして、多くの子供たちの成長に寄与しました。

現代のデジタル教材とは異なり、昭和の学研の付録は物理的な体験を通じて知識を得る手段であり、子供たちにとって貴重な学びの場を提供していました。

それは単なる昔の思い出としてではなく、今もなお語り継がれるべき教育の一環であると言えるでしょう。

5. 最後に – 忘れられない昭和の思い出

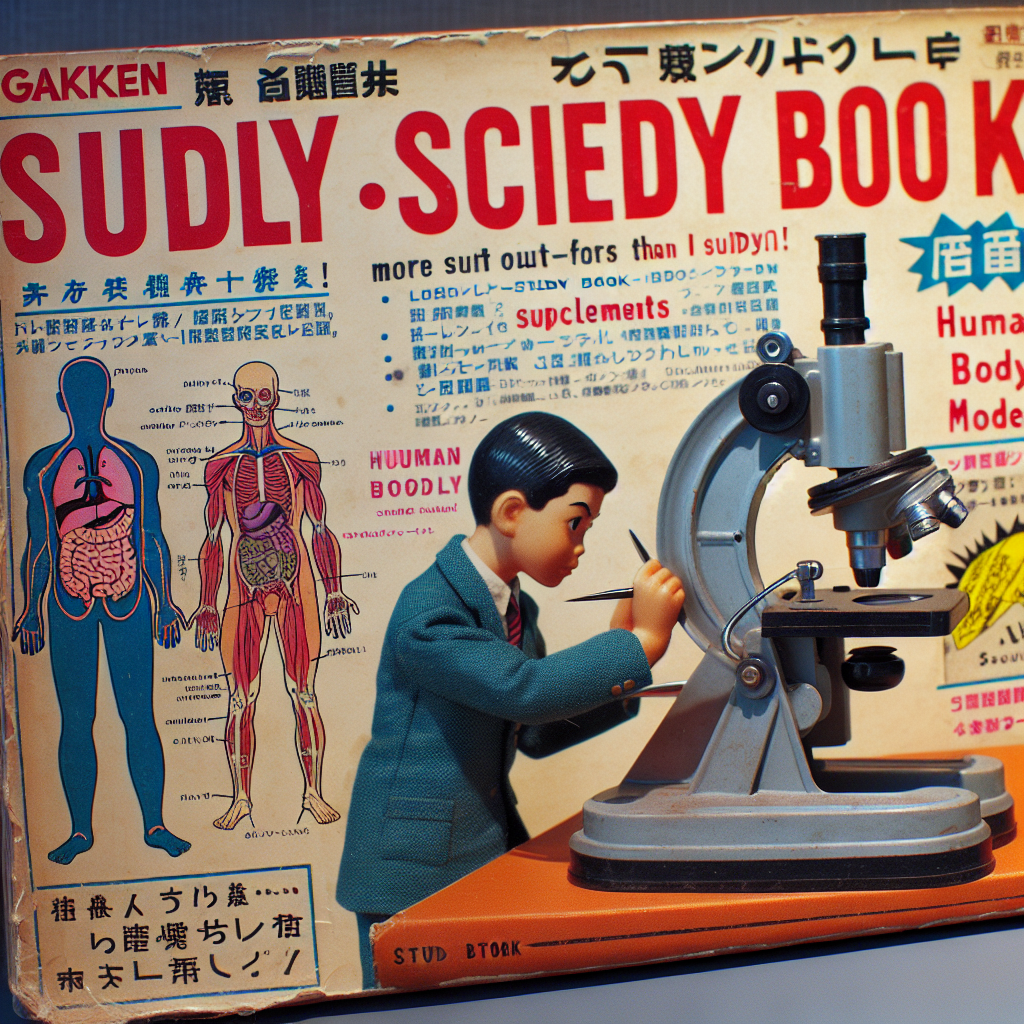

昭和の時代、小学生にとって月に一度の楽しみだったのが「学研の学習」と「学研の科学」の付録でした。

毎月届くこれらの付録は、ただの教材を超えた存在であり、子供たちの創造力と学びの意欲を大いに引き出していました。

特に、人体模型や顕微鏡の付録は、家庭で科学を体験する貴重なツールとして人気を博しました。

このような付録は、単なる知識の提供にとどまらず、子供たちの好奇心を刺激する冒険の始まりでもありました。

簡易ながらも精巧に作られた模型や実験器具は、現実を視覚的に理解する助けとなり、遊びながら学べる環境を提供しました。

加えて、顕微鏡を通じて普段は目にしない世界を見ることで、子供たちは新たな発見に胸を躍らせ、科学の魅力を肌で感じることができました。

これらの付録を通じた体験は、兄弟や友達とのコミュニケーションを深め、協力や問題解決のスキルも育みました。

時には取り合いや議論が起きることもありましたが、それもまた貴重な社会性を学ぶ場となっていました。

学研の付録は、学びと遊びを絶妙に融合させた存在として、多くの子供たちの成長に寄与しました。

今日、デジタル教材が主流となり、かつての学研付録は過去のものとなりがちです。

しかし、その影響力と魅力は昭和世代にとって今なお色褪せることがありません。

これらの付録によって培われた経験は、今も心に刻まれ、昭和の思い出として語り継がれています。

毎月届くこれらの付録は、ただの教材を超えた存在であり、子供たちの創造力と学びの意欲を大いに引き出していました。

特に、人体模型や顕微鏡の付録は、家庭で科学を体験する貴重なツールとして人気を博しました。

このような付録は、単なる知識の提供にとどまらず、子供たちの好奇心を刺激する冒険の始まりでもありました。

簡易ながらも精巧に作られた模型や実験器具は、現実を視覚的に理解する助けとなり、遊びながら学べる環境を提供しました。

加えて、顕微鏡を通じて普段は目にしない世界を見ることで、子供たちは新たな発見に胸を躍らせ、科学の魅力を肌で感じることができました。

これらの付録を通じた体験は、兄弟や友達とのコミュニケーションを深め、協力や問題解決のスキルも育みました。

時には取り合いや議論が起きることもありましたが、それもまた貴重な社会性を学ぶ場となっていました。

学研の付録は、学びと遊びを絶妙に融合させた存在として、多くの子供たちの成長に寄与しました。

今日、デジタル教材が主流となり、かつての学研付録は過去のものとなりがちです。

しかし、その影響力と魅力は昭和世代にとって今なお色褪せることがありません。

これらの付録によって培われた経験は、今も心に刻まれ、昭和の思い出として語り継がれています。

コメント