1. 昭和の家庭風景と扇風機

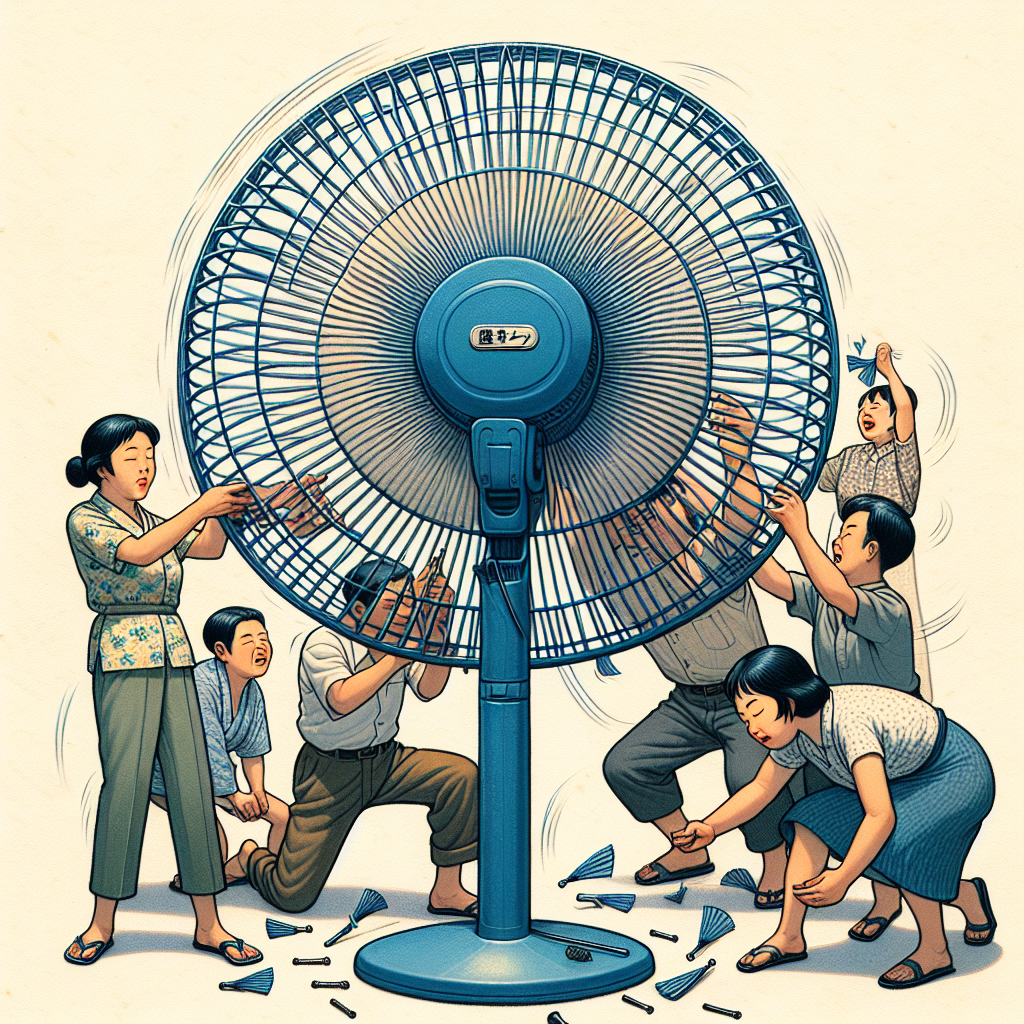

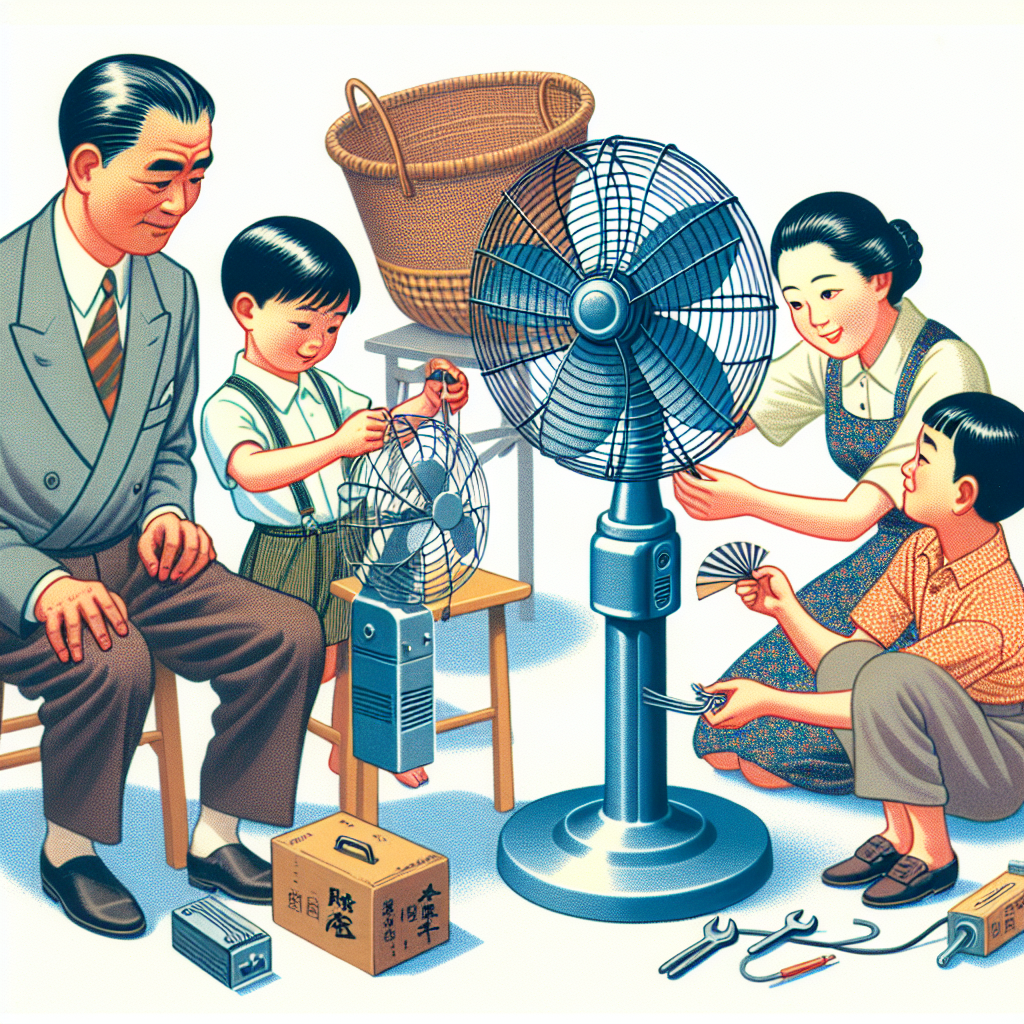

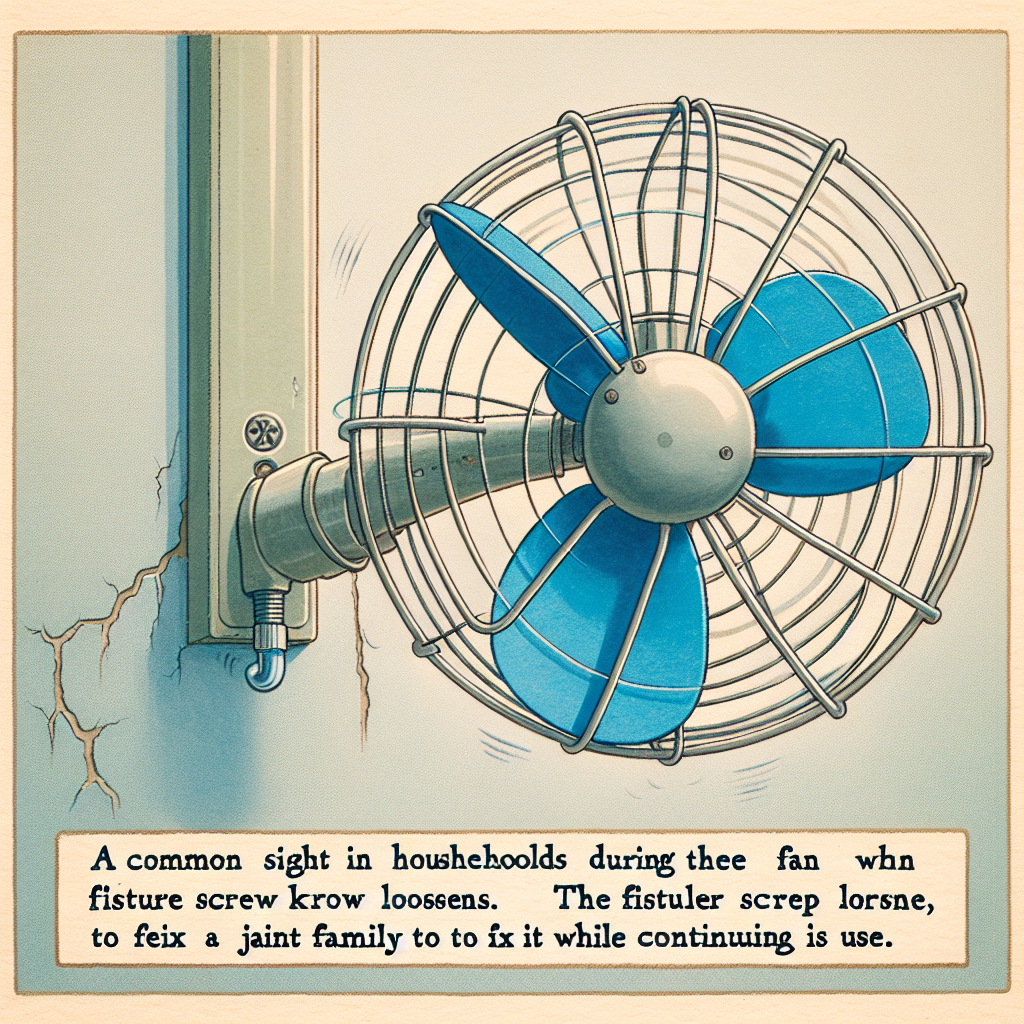

当時、家庭でよく見かけたのが扇風機の首が突然ガクッと下を向くという現象です。これは、特に暑い夏の日々において、少しの不便さを忍びながらも、どこか笑いをもたらすものでした。この首が下を向く現象の主な原因は、使用するうちに扇風機のネジがゆるんでしまうことにありました。突然の変化に『まただ!』という声が家族の中から上がり、その度に誰かが首を元に戻したりネジを締め直したりする、そんな一幕が日常風景の一部だったのです。

昭和時代の扇風機は、そのデザインにおいても非常に特徴的でした。金属製のカバーに覆われたボディや青色の3枚羽根のデザインは、今見るとどこか懐かしさを感じさせます。また、現代のプラスチック製の軽量な扇風機とは異なり、昭和の扇風機は重厚で存在感がありました。その存在は、家庭のコミュニケーションの一部にもなっていました。

特に子供たちは、扇風機を利用した様々な遊びを楽しんでいました。羽根に指をかざして涼しさを感じたり、時には大人たちが修理している姿を見て感心したりと、扇風機はただの家電以上の存在でした。これらの体験が、お互いの関係を深めるコミュニケーションの一環だったのです。

昭和の扇風機は、一見すると不便で扱いづらい製品に思えるかもしれませんが、そこにある手間ひまがむしろ家庭の温かさやユーモアを生んでいました。時代が進み電化製品が便利になった一方で、あの昔の扇風機がもたらしてくれた家族の絆や温かみある思い出は、色あせることなく心に残ります。当時を知ることで、今の便利さに感謝しつつ、あの心温まる時代へと思いを馳せるのもまた一興です。

2. 首が下を向く原因と対処法

女性たちは家事の合間に扇風機の位置を確認し、必要に応じてネジを締めたり、首を調整したりしました。その様子は、まるで家族のメンテナンスをするかのようで、大きな喜びや達成感を感じたものです。

子供たちにとっては、扇風機の首が下がる度に修理をする両親の姿が面白く、また、親の役割を学ぶ良い機会でもありました。時には『お父さんは凄い』と感心しながら手伝うこともあり、家族の温かい交流の時間となったのです。このような日常のささやかな体験が、家族の絆を深める時間となっていました。

今振り返ると、その手間と時間は決して無駄ではなく、家庭の中で共有される暖かい時間の一部だったと言えます。そして、そのような経験を通じて、機械の修理やメンテナンスのスキルが自然と身に付いたものです。現代ではあまり見かけなくなった昭和の扇風機ですが、その頃の家庭での役割や存在感は、決して忘れられることのない思い出として、私たちの心に残っています。

3. 昭和の扇風機のデザインと特徴

そのボディは金属製で、頑丈な造りが印象的でした。

青く美しい3枚羽根が標準装備されており、この色と形状が当時の扇風機の象徴となっていました。

今、振り返ってみると、このデザインはどことなく親しみやすく、家庭の中で重要な存在であったことが思い出されます。

家庭の一部としての存在感を持っていた昭和の扇風機は、部屋の中央に堂々と配置され、家族の中心として機能していました。

金属製のカバーが施されていたため、少し重たく感じることもありましたが、その重厚感が逆に安心感を与えていたのです。

現代の扇風機と比べると、プラスチック製のボディは軽く、取り回しもしやすいものの、その存在感は少し薄れてしまっている感があります。

昭和の扇風機が持っていた独特な重量感や青い羽根のデザインは、単なる家電を超えた、時代を象徴するアイテムであり、どこか温かみを感じさせるものでした。

4. 子供たちと扇風機の関わり

特に子供たちにとって、扇風機は単なる涼をとる道具以上の意味を持っていまし

た。

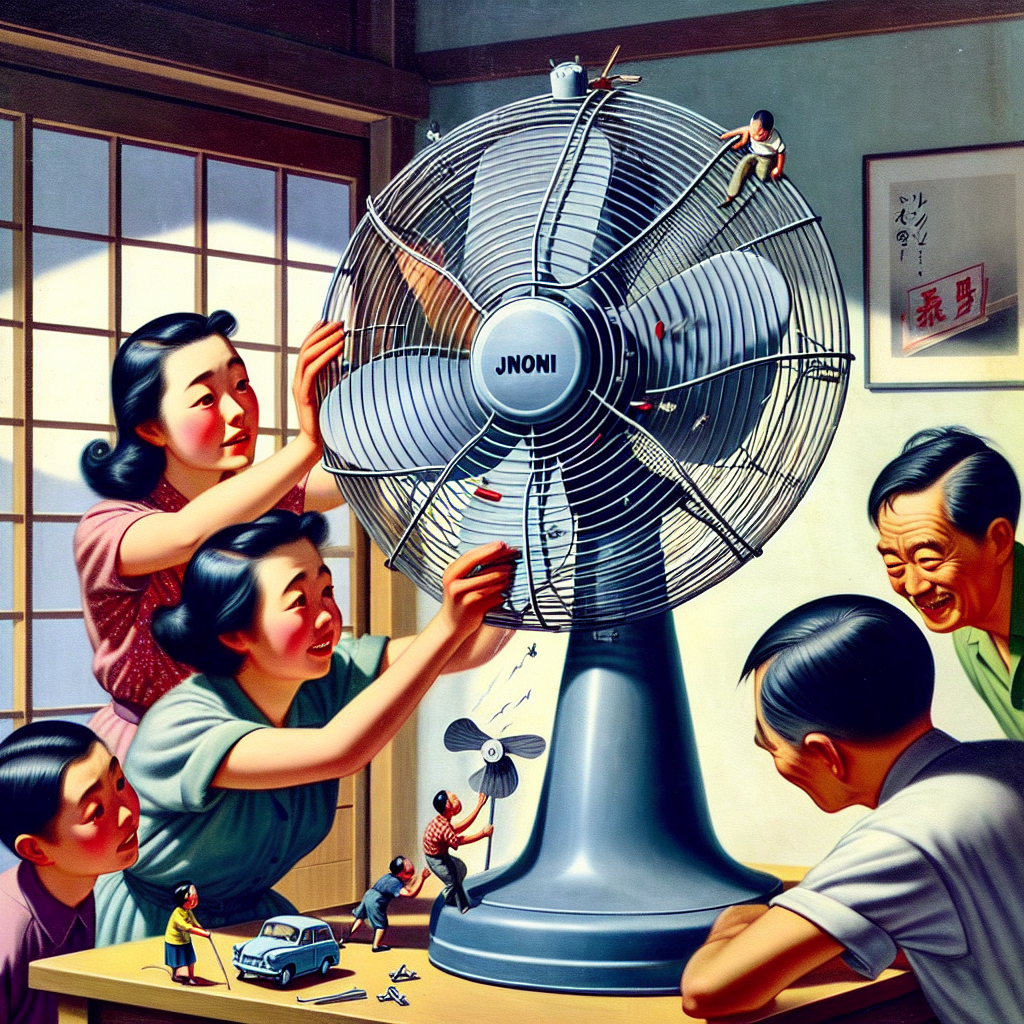

子供たちは扇風機の前で遊んだり、羽根に向かって声を出して音の変化を楽しんだりしていました。

そんな光景は、子供の無邪気さに溢れ、家族の微笑ましい時間を彩りました。

また、扇風機が故障したときには、大人たちが修理する姿を見て、子供たちはその技術に感銘を受けたものです。

特に、扇風機の首を固定するネジを締め直す行為は、ある種の儀式とも言えるものでした。

それを見守る子供たちは、『お父さんが直してくれたから、また涼しくなれる』といった安心感を感じていました。

さらには、家族が一つの場所に集まり、扇風機を囲んでおしゃべりをする風景も日常的でした。

そのようにして、扇風機は単なる家電製品を超え、家族のコミュニケーションツールとして重要な役割を果たしていました。

昭和の扇風機は、そうした家族間の絆を深める一助となっていたのです。

家族みんなで夏の暑さをしのぎながら、楽しい思い出を作り上げたことが多くの人々の記憶に残っています。

5. まとめ

これらの扇風機は、ただ涼を取る電化製品としての役割を超え、昭和の家庭生活の中心的な存在となっていました。特に子供たちにとっては、扇風機の振動や音、そしてその機械的な動きが好奇心をくすぐる楽しみの一つでした。大人たちが見せる修理技術は、子供たちにとっての憧れの一面を形作り、結果として家族内での会話や交流を促していました。

今となってはシンプルで手間のかかる昭和の扇風機ですが、だからこそ「手間をかけるよろこび」を感じさせてくれたのかもしれません。現代の便利な生活では失われがちな、人と人との温かい交流が、あの時代の扇風機の周りでは自然と生まれていました。これを知ることで、当時の人々の暮らしぶりと共に、その温かさを振り返る良い機会となるでしょう。

コメント