昭和の時代に信じられた「猫が顔を洗うと雨が降る」という迷信の背景を探る。これは猫の行動と湿度の変化を結びつけた知恵で、当時の人々の自然観を反映している。

1. 昭和時代の迷信とその背景

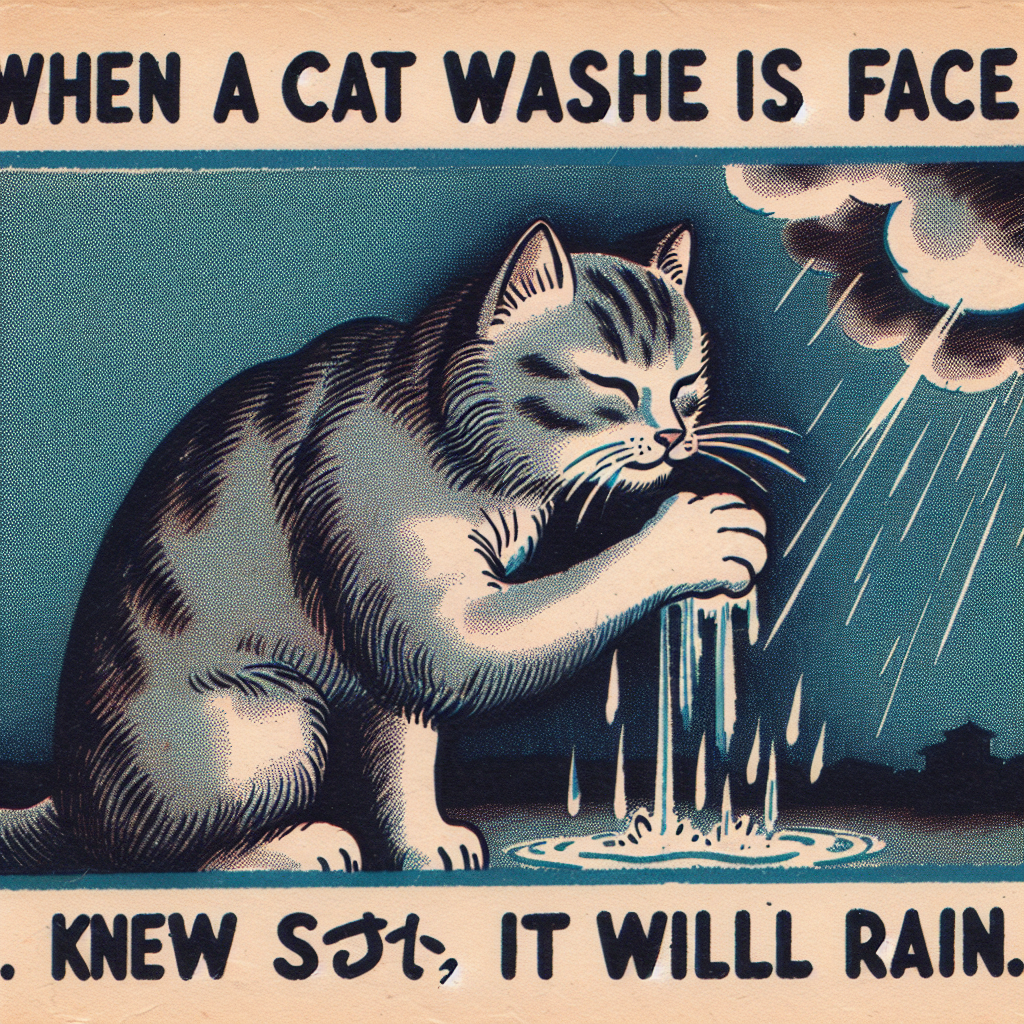

昭和の時代、日本各地で多くの迷信や民間伝承が広く信じられていました。その中でも、特に関心を集めていたのが天候にまつわる迷信です。生活に密接に関わる天気は、農業や漁業などに従事する人々にとって、日々の活動を左右する重要な要素でした。それゆえ、人々は自然現象を観察し、それらの経験則に基づいて日々の天候を予測する手段を模索しました。その象徴的な例として、「猫が顔を洗うと雨が降る」という迷信があります。この迷信は、猫の行動が天候の変化と密接に関わっているという古くからの観察に基づいています。日本では猫が前足で顔を洗う姿が、日常の風景として親しまれてきました。猫のこの行動は、自身を清潔に保つためのグルーミングの一環ではありますが、古くから天候の兆候として捉えられてきたのです。

この迷信の背後には気候、特に湿度の影響があると考えられます。雨が降る前には、湿度が急激に高まることがしばしばあります。こうした湿度の変化が、猫の毛についた埃や微細な汚れをさらに敏感にするため、猫が顔を洗う姿をより多く見かけるようになるのではないでしょうか。特に昭和時代の日本では、今のように正確な天気予報が普及していなかったため、地元の人々は動物の行動や自然現象を天気予報の参考にしていました。このことから、「猫が顔を洗うと雨が降る」という迷信が広がったとされています。

現代においても、このような迷信や民間伝承は興味深い話題として時折取り上げられます。多くの場合、科学的根拠に欠けると言われることもありますが、長い年月を経ても人々の記憶に残るこれらの言説は、私たちの文化遺産の一部です。単なる迷信と切って捨てるのではなく、昭和の時代に生きた人々の知恵と知識として、改めてその価値を見直すことも大切であると言えるでしょう。

2. 猫の行動と迷信の関係

日本には長年にわたり語り継がれてきた数々の迷信がありました。

特に、昭和の時代においては、生活の知恵として天候に関する迷信が広く信じられていました。

これらの迷信は生活に直結しており、多くの人々が信じていました。

その一例が「猫が顔を洗うと雨が降る」というものです。

この迷信は、猫の行動を観察することで天候の変化を予測するという知恵に基づいています。

猫が顔を洗う姿は、誰でも一度は目にしたことがあるでしょう。

特に猫は前足を舐めて顔を擦るような仕草を見せます。

この行動は猫のグルーミングの一部で、清潔を保つための自然な行為ですが、天候と結びつけて考えられた点が興味深いです。

現に、古くから多くの人々が雨の前兆として猫のこのような仕草を観察してきました。

この迷信の背景には、湿度の変化を敏感に察知する猫の習性が関与していると考えられます。

日本は季節の移り変わりにより湿度が大きく変化します。

特に雨が降る前には湿度が急上昇することがあり、猫の毛皮に付着するほこりや微細な汚れを感じ取ることで、顔を洗う行動が増えるのではないかと推測されます。

昭和の時代には、現在のような正確な天気予報が存在しなかったため、地元の人々は自然現象や動物の行動から天気を予測していました。

これが、「猫の行動=雨の予兆」とされるようになった理由かもしれません。

現代でも、このような迷信や民間伝承は興味深いテーマとしてしばしば取り上げられます。

科学的な根拠が希薄な場合もありますが、これらは長年にわたって日常生活に取り入れられており、単なる迷信として片付けるのではなく、歴史的背景を持つ文化として楽しむことも重要です。

過去の昭和時代を振り返ることで、動物の珍しい行動やそれにまつわる多くの迷信を再考察することができます。

それにより、新たな発見があるかもしれません。

特に、昭和の時代においては、生活の知恵として天候に関する迷信が広く信じられていました。

これらの迷信は生活に直結しており、多くの人々が信じていました。

その一例が「猫が顔を洗うと雨が降る」というものです。

この迷信は、猫の行動を観察することで天候の変化を予測するという知恵に基づいています。

猫が顔を洗う姿は、誰でも一度は目にしたことがあるでしょう。

特に猫は前足を舐めて顔を擦るような仕草を見せます。

この行動は猫のグルーミングの一部で、清潔を保つための自然な行為ですが、天候と結びつけて考えられた点が興味深いです。

現に、古くから多くの人々が雨の前兆として猫のこのような仕草を観察してきました。

この迷信の背景には、湿度の変化を敏感に察知する猫の習性が関与していると考えられます。

日本は季節の移り変わりにより湿度が大きく変化します。

特に雨が降る前には湿度が急上昇することがあり、猫の毛皮に付着するほこりや微細な汚れを感じ取ることで、顔を洗う行動が増えるのではないかと推測されます。

昭和の時代には、現在のような正確な天気予報が存在しなかったため、地元の人々は自然現象や動物の行動から天気を予測していました。

これが、「猫の行動=雨の予兆」とされるようになった理由かもしれません。

現代でも、このような迷信や民間伝承は興味深いテーマとしてしばしば取り上げられます。

科学的な根拠が希薄な場合もありますが、これらは長年にわたって日常生活に取り入れられており、単なる迷信として片付けるのではなく、歴史的背景を持つ文化として楽しむことも重要です。

過去の昭和時代を振り返ることで、動物の珍しい行動やそれにまつわる多くの迷信を再考察することができます。

それにより、新たな発見があるかもしれません。

3. 天候と湿度の関与

昭和の時代には、日本の多くの地域で「猫が顔を洗うと雨が降る」といった迷信が信じられてきました。

この迷信は猫の行動が天候の変化を示しているという考えに基づくものです。

特に湿度の変化が猫の行動に影響を与えることがあるとされています。

雨が降る前には、湿度が自然と上昇する現象があります。

この湿度の変化は、猫の被毛に付着している微細なほこりや汚れを際立たせ、猫が洗顔する頻度を増加させるのではないかと考えられています。

つまり、猫の洗顔行動が雨の前触れとされる背景には、湿度の変化が深く関わっていると言えるでしょう。

また、昭和の時代には今日のような精度の高い天気予報が存在せず、人々は動物の行動や自然の異変を頼りに天候を予測することが一般的でした。

こうした背景から、湿度によって変化する猫の行動が、雨を予測する一つの目安として取り入れられていたのです。

現代でも、このような迷信や民間伝承は、科学的な根拠が乏しいものの、興味深い知識として語り継がれています。

昭和の時代の人々がどのように自然と向き合い、生きてきたのかを考える際に、これらの迷信は貴重な手がかりとなるのではないでしょうか。

このような視点で、猫の行動と天候との関係を改めて見つめ直

してみると、新たな発見があるかもしれません。

この迷信は猫の行動が天候の変化を示しているという考えに基づくものです。

特に湿度の変化が猫の行動に影響を与えることがあるとされています。

雨が降る前には、湿度が自然と上昇する現象があります。

この湿度の変化は、猫の被毛に付着している微細なほこりや汚れを際立たせ、猫が洗顔する頻度を増加させるのではないかと考えられています。

つまり、猫の洗顔行動が雨の前触れとされる背景には、湿度の変化が深く関わっていると言えるでしょう。

また、昭和の時代には今日のような精度の高い天気予報が存在せず、人々は動物の行動や自然の異変を頼りに天候を予測することが一般的でした。

こうした背景から、湿度によって変化する猫の行動が、雨を予測する一つの目安として取り入れられていたのです。

現代でも、このような迷信や民間伝承は、科学的な根拠が乏しいものの、興味深い知識として語り継がれています。

昭和の時代の人々がどのように自然と向き合い、生きてきたのかを考える際に、これらの迷信は貴重な手がかりとなるのではないでしょうか。

このような視点で、猫の行動と天候との関係を改めて見つめ直

してみると、新たな発見があるかもしれません。

4. 昭和時代の天気予測手法

昭和時代において、今のように正確な天気予報を得ることは難しかったため、人々は身の回りの自然現象や動物の行動から天気を予測していました。

その中でも特に注目されたのが、動物の行動でした。

昭和時代の人々は、猫の行動を観察し、そこから得られる情報を基に天気を判断することが多かったのです。

猫が顔を洗うと雨が降る、という迷信を聞いたことはありませんか?この言い伝えは、猫が雨を呼ぶ存在として多くの地域で親しまれていました。

猫が前足を舐めて顔を拭く行動に注目し、その行動が雨を予測するものとして広まったのです。

特に湿度が上昇すると猫は頻繁に顔を洗うと考えられ、これが雨の前兆とされたことには理があります。

当時の日本は湿度の変化が大きく、雨が降る前には湿気が急上昇することが日常的でした。

このため、湿度の変化が猫の毛を汚したり、絡みつかせやすくすることで、猫が顔を洗う頻度が増し、人々がその行動を雨と結びつけることも多かったのです。

このような猫の行動を通した雨の予測は、現代の科学的根拠に基づかないまでも、当時の人々にとっては有用な知恵でした。

不確実な天気予報の中で生活する上で、有効な手段として活用されていたのです。

この伝承は、現代においても興味深く、しばしば話題になります。

科学技術が発達した今日でも、こうした民族的知恵としての迷信が多くの人々に親しまれているのは、その背景にある人間の自然との共生の歴史が息づいているからでしょう。

その中でも特に注目されたのが、動物の行動でした。

昭和時代の人々は、猫の行動を観察し、そこから得られる情報を基に天気を判断することが多かったのです。

猫が顔を洗うと雨が降る、という迷信を聞いたことはありませんか?この言い伝えは、猫が雨を呼ぶ存在として多くの地域で親しまれていました。

猫が前足を舐めて顔を拭く行動に注目し、その行動が雨を予測するものとして広まったのです。

特に湿度が上昇すると猫は頻繁に顔を洗うと考えられ、これが雨の前兆とされたことには理があります。

当時の日本は湿度の変化が大きく、雨が降る前には湿気が急上昇することが日常的でした。

このため、湿度の変化が猫の毛を汚したり、絡みつかせやすくすることで、猫が顔を洗う頻度が増し、人々がその行動を雨と結びつけることも多かったのです。

このような猫の行動を通した雨の予測は、現代の科学的根拠に基づかないまでも、当時の人々にとっては有用な知恵でした。

不確実な天気予報の中で生活する上で、有効な手段として活用されていたのです。

この伝承は、現代においても興味深く、しばしば話題になります。

科学技術が発達した今日でも、こうした民族的知恵としての迷信が多くの人々に親しまれているのは、その背景にある人間の自然との共生の歴史が息づいているからでしょう。

5. 現代における民間伝承の意義

昭和の時代、日本には数え切れないほどの迷信や民間伝承が息づいていました。

特に天候に関する迷信は、生活の重要な指標とされ、多くの人々に信じられてきたのです。

その中でも「猫が顔を洗うと雨が降る」という迷信は、猫の特異な行動と天候の変化を結びつけた非常に興味深いものです。

猫が顔を洗う姿を一度でも見たことがある方は、特に猫が前足を口に含み、その後顔を擦るような仕草をすることをご存知でしょう。

この動作は猫の清潔を保つための自然な行為であることは間違いありませんが、それが雨を予兆するものと考えられた点に、古人の観察力を感じます。

この迷信の背後には、湿度の変化が影響を与えている可能性が示唆されます。

日本の四季は日本特有の湿度変化をもたらし、特に雨が近いと湿度が上昇します。

この環境変化が、猫の毛に付着するほこりや微細な汚れを顕著にし、猫が頻繁に顔を洗うようになるのではないかと考えられます。

さらに、昭和の時代には現代ほど詳細な天気予報がなく、人々は自然の兆候や動物の行動を頼りに、天候の予測を行っていました。

このようにして、猫の行動が雨の予兆として受け入れられていたのかもしれません。

現代においても、このような民間伝承はしばしば興味を引くトピックとなります。

科学的な正確さに欠けることがあるとはいえ、長い歴史の中で多くの人々に受け継がれてきた知恵としての価値は変わることがありません。

私たちは単なる迷信として退けるのではなく、日常の中での楽しいひとときとして楽しむことも重要です。

こうして昭和時代をひも解くと、動物行動にひそむ神秘とそれに基づく迷信は、時を超えて私たちの日常に響いていることがわかります。

特に天候に関する迷信は、生活の重要な指標とされ、多くの人々に信じられてきたのです。

その中でも「猫が顔を洗うと雨が降る」という迷信は、猫の特異な行動と天候の変化を結びつけた非常に興味深いものです。

猫が顔を洗う姿を一度でも見たことがある方は、特に猫が前足を口に含み、その後顔を擦るような仕草をすることをご存知でしょう。

この動作は猫の清潔を保つための自然な行為であることは間違いありませんが、それが雨を予兆するものと考えられた点に、古人の観察力を感じます。

この迷信の背後には、湿度の変化が影響を与えている可能性が示唆されます。

日本の四季は日本特有の湿度変化をもたらし、特に雨が近いと湿度が上昇します。

この環境変化が、猫の毛に付着するほこりや微細な汚れを顕著にし、猫が頻繁に顔を洗うようになるのではないかと考えられます。

さらに、昭和の時代には現代ほど詳細な天気予報がなく、人々は自然の兆候や動物の行動を頼りに、天候の予測を行っていました。

このようにして、猫の行動が雨の予兆として受け入れられていたのかもしれません。

現代においても、このような民間伝承はしばしば興味を引くトピックとなります。

科学的な正確さに欠けることがあるとはいえ、長い歴史の中で多くの人々に受け継がれてきた知恵としての価値は変わることがありません。

私たちは単なる迷信として退けるのではなく、日常の中での楽しいひとときとして楽しむことも重要です。

こうして昭和時代をひも解くと、動物行動にひそむ神秘とそれに基づく迷信は、時を超えて私たちの日常に響いていることがわかります。

6.まとめ

昭和の時代、日本には多種多様な迷信が存在し、それらは人々の生活に深く根ざしていました。

特に動物にまつわる迷信は興味深く、その中でも、「猫が顔を洗うと雨が降る」という言い伝えは、生活の一部として受け入れられていました。

これは単なる迷信ではなく、実際に猫の行動を観察することで天気を予測するという実践的な側面もあったのです。

猫は前足を舐めて顔を擦る姿が見られますが、この行動がどうして雨と結びつけられたのかは、湿度の変化に関連があるとされています。

雨が降る前は湿度が上昇し、この変化が猫の毛に影響を与え、洗顔の機会を増やすのではないかと考えられます。

また、当時は現在のように詳細な天気予報が存在せず、人々は動物の動きや自然現象を指標として天候を推測していました。

こうした背景から、「猫が顔を洗うと雨が降る」という迷信も、ただの言い伝えではなく、生活の知恵として価値を持っていました。

さらに、現代でもこのような民間伝承は、単に古いものとして片付けるのではなく、むしろ生活の潤いとして取り入れ楽しむことが重要です。

昭和の懐かしさを思い出しつつ、動物の行動とそこから生まれる迷信には新たな発見があるかもしれません。

こうした文化的背景を振り返ることは、現代社会においても意義深いものです。

特に動物にまつわる迷信は興味深く、その中でも、「猫が顔を洗うと雨が降る」という言い伝えは、生活の一部として受け入れられていました。

これは単なる迷信ではなく、実際に猫の行動を観察することで天気を予測するという実践的な側面もあったのです。

猫は前足を舐めて顔を擦る姿が見られますが、この行動がどうして雨と結びつけられたのかは、湿度の変化に関連があるとされています。

雨が降る前は湿度が上昇し、この変化が猫の毛に影響を与え、洗顔の機会を増やすのではないかと考えられます。

また、当時は現在のように詳細な天気予報が存在せず、人々は動物の動きや自然現象を指標として天候を推測していました。

こうした背景から、「猫が顔を洗うと雨が降る」という迷信も、ただの言い伝えではなく、生活の知恵として価値を持っていました。

さらに、現代でもこのような民間伝承は、単に古いものとして片付けるのではなく、むしろ生活の潤いとして取り入れ楽しむことが重要です。

昭和の懐かしさを思い出しつつ、動物の行動とそこから生まれる迷信には新たな発見があるかもしれません。

こうした文化的背景を振り返ることは、現代社会においても意義深いものです。

コメント