1. 回覧板のある風景と思い出

このシンプルな風景は、当時の日常が語られる一つの物語です。

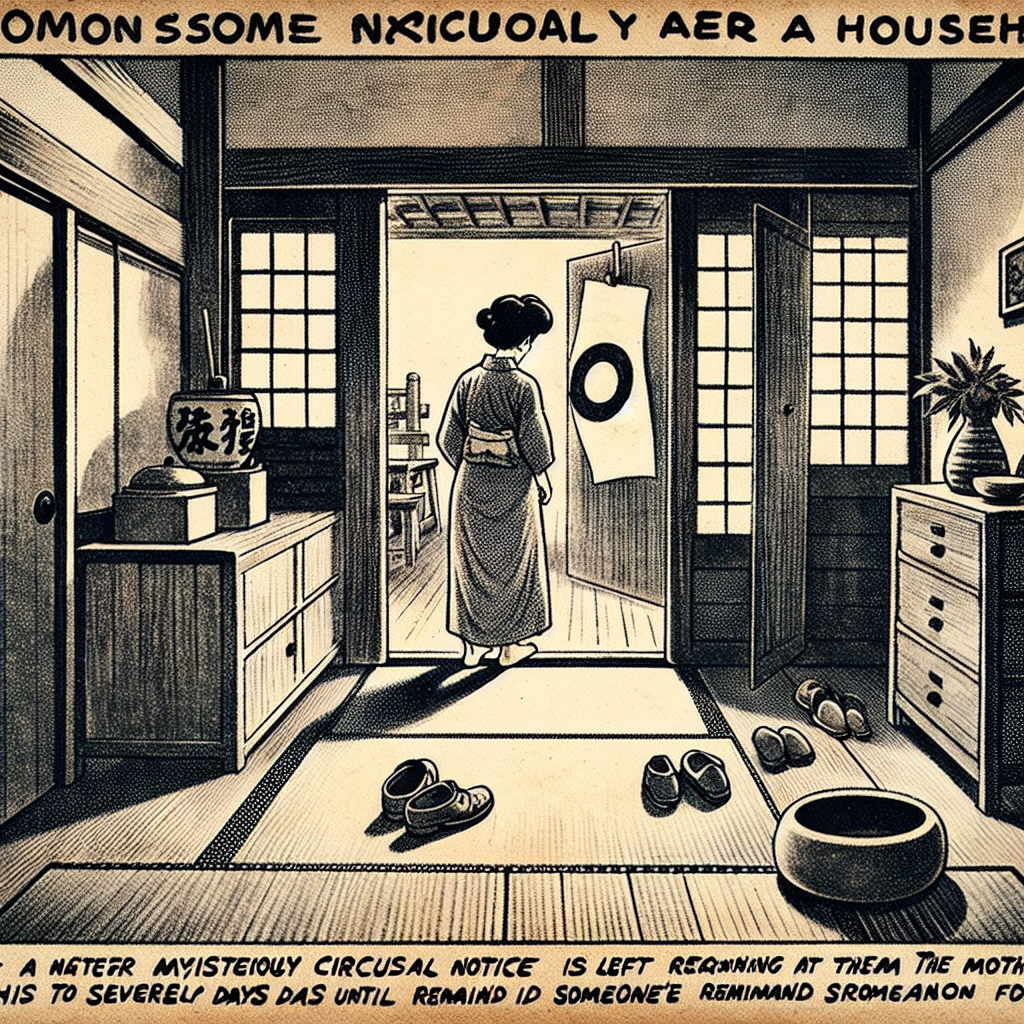

学校から帰宅し、玄関のドアを開けると、そこには回覧板が。

気づかないふりをするうちに、長い間同じ場所に置かれていたことはありませんか?そのせいで、「いい加減に次の家に回しなさい!」と母親から叱られた経験がある方もいるのではないでしょうか。

回覧板は地域社会において重要な情報交換の手段でした。

ミーティングの案内や緊急連絡など、地域のコミュニケーションの中心として機能していたのです。

特に、今日のように電子メールやSNSが存在しない時代、隣近所と情報を共有するためには回覧板が欠かせませんでした。

そのためにスムーズに次の家に回すことが求められたのです。

子どもにとって回覧板の存在は時に面倒に感じられたものです。

勉強や遊びに夢中になりがちで、回覧板を後回しにしてしまうことも少なくありませんでした。

しかし、回覧板は一見地味でありながらも、地域全体の絆を支える大切な役割を果たしていました。

玄関に長く放置された回覧板を通じて、子どもながらに地域との関係性や家族の中での役割意識を学んだものです。

昭和という時代、家族や地域コミュニティはとても密接で、回覧板一枚からでも人と人とのつながりが見えてきます。

こうした昔ながらのコミュニケーション方法を振り返ることで、私たちが現代で見失いがちな人との温もりを再発見することができるでしょう。

昭和の家あるあるは、単なるノスタルジーに留まらず、我々が忘れかけた大切なものを思い出させてくれるきっかけでもあります。

あなたの家にもかつて回覧板があった玄関の情景を、思い返してみてください。

その思い出の中に、懐かしい温もりや絆が息づいていることでしょう。

2. 子供時代の回覧板との関わり

学校から帰ると、玄関にはひっそりと回覧板が置かれていました。

宿題や遊びに夢中になり、ついついその存在を後回しにしてしまうこともありました。

しかし、その小さな存在が家庭内や地域の重要な情報ネットワークの一部であることを、子供心ながらに理解していました。

回覧板は近所とのコミュニケーションツールであり、次の家庭に回さなければならないという責任がありました。

親に「早く渡してきなさい」と言われたり、うっかり渡し忘れて叱られたりした思い出は、社会的責任を学ぶ貴重な経験だったと言えるでしょう。

電子メールやSNSが普及していなかった時代、地域のつながりを感じる瞬間が回覧板に込められていたのです。

放置してしまうと、「あの家、まだ回してないよね」と近所で噂になることもありました。

こうした経験を通じて、地域全体を考える視点や他者への配慮が自然と身についていたのかもしれません。

昭和の子供たちにとって、回覧板を介して学んだことは多く、その温もりを伴う体験は、今なお懐かしい思い出として胸に刻まれています。

3. 回覧板の役割と重要性

電子メールやSNSがまだ普及していなかった当時、回覧板は近隣住民との情報交換の基本的な方法でした。

緊急連絡や地域の集会のお知らせ、日常生活に関わる大小様々な情報がこの回覧板を通じて共有されていたのです。

例えば、地域の防犯情報や町内会のイベント、ゴミ出しのルールなど、現代であればインターネットで即座に確認できる情報でも、回覧板を介して一つ一つ確認し、次の家へと手渡していくことで、地域全体でのコミュニケーションが保たれていました。

このように情報を順次回していくスタイルは、時間を守って次の家に回すという社会的なマナーが重要視され、多くの人々がそのルールをしっかりと守ってきました。

これは、単なる情報の伝達手段を超え、地域住民間の信頼関係や連帯感を育んできたのです。

しかし、回覧板を次の家に回すことを忘れてしまったり、意図的に先延ばしする子供たちも少なくありませんでした。

忙しい日常の中で、小さな役割ではあるものの、社会生活において重要な一部を担っていたことは間違いありません。

今のデジタル時代におけるコミュニケーション手段と比較して、回覧板のスタイルは非常にアナログです。

しかし、その手間がかかる分、人と人との直接的なつながりを生む役割を果たしていました。

回覧板は、ただの情報伝達手段ではなく、地域社会を支える根幹的な役割を持っていたことがよくわかります。

4. 昭和の家庭と地域コミュニティのつながり

回覧板が家庭にある風景は、単に情報を送るだけにとどまらず、その家庭が地域の一部であることを示すものでした。隣人同士の信頼関係や、家と家との結びつきがそこにはあったのです。回覧板を次の家へと回す一手間には、相手を思いやる気持ちが込められていました。このようにして、回覧板は家庭と地域が互いに寄り添うための小さな架け橋として機能していたのです。

昭和の家庭は、親が働き、子供が学校へ行き、帰宅すると玄関には回覧板が待っているという、日常のルーティンがありました。それは学校では教えてくれない、人との付き合い方や、地域社会の中での役割を学ぶ機会でもありました。家庭内で親が子供に「早く回覧板を次のお宅に持っていきなさい」と諭すことで、自然と責任感や地域への貢献を教えられる仕組みでした。

現代のデジタル社会では、このような直接的なコミュニケーションの機会が減少しています。メールやSNSでのやりとりが主流となり、隣人との関係構築は薄れがちです。しかし、昭和の家庭と地域コミュニティのつながりから学ぶべきものは少なくありません。デジタル化が進んだからこそ、もう一度人との触れ合いやつながりの大切さに目を向けてみるのも良いかもしれません。

昭和の家あるあるを振り返る中で、私たちはあの時代の温かさや人とのつながりに立ち返ることができるのではないでしょうか。

5.まとめ

子供にとって、回覧板は少し面倒な存在かもしれませんでした。学校から帰ってきて玄関に置かれた回覧板を見て、つい後回しにしてしまった経験を持つ人は多いでしょう。しかし、この小さな行動の積み重ねが、実は社会勉強となり、自分と地域の関係をより深く理解する機会となったのです。

回覧板の存在は、時には親からの注意を引き起こし、対人関係の複雑さや大切さを学ぶきっかけともなりました。当時は、回覧板を通じて地域の集会のお知らせが届いたり、緊急の連絡があったりと、情報の伝達が行われていました。それゆえに、次の家へ早めに回すことが求められており、それが地域全体のライフラインを支える重要な役割を果たしていたのです。

今を生きる私たちにとって、昭和の家や回覧板の風景は懐かしさを超えて、もっと大切なものを思い出させてくれます。それは、人とのつながりやコミュニケーションの大切さであり、今やデジタル化の波に押し流されがちな温もりのある関係性です。昭和という時代から学ぶことは、数え切れないほどあります。そして、その一つひとつが、私たちの心を豊かにし、生活を彩る大切な要素となるのです。

コメント