1. 昭和の小学校での授業風景

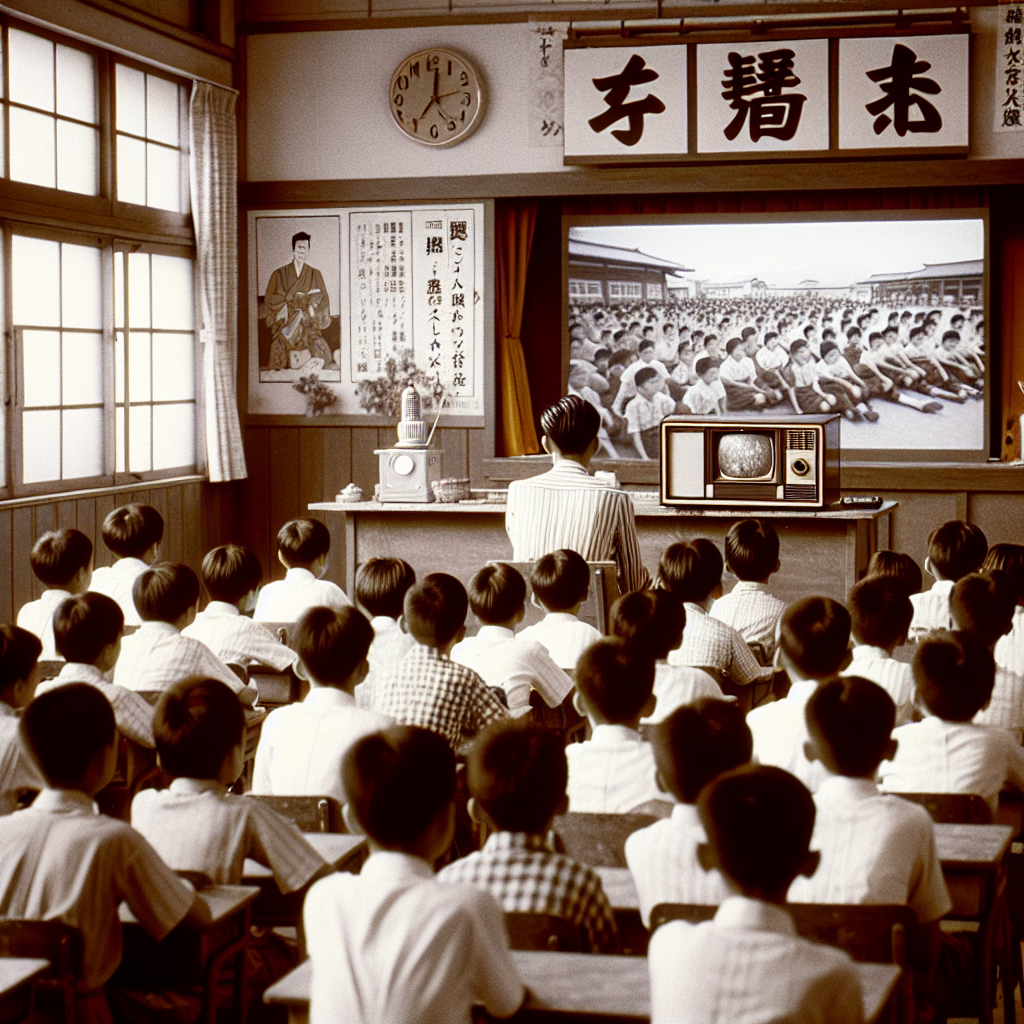

当時、多くの授業はアナログ手法で行われ、黒板とチョークが主役でした。このような中で、ビデオ上映は特別な一ページを添えるものだったのです。教室内にテレビやビデオデッキが常備されていないため、ビデオ上映は特別な設備が必要で、それ自体が行事として盛り上がりました。特に授業が早めに終わり、「今日はビデオを観よう」と先生から提案されると、生徒たちは歓声を上げ、教室はまるで映画館のような雰囲気に包まれたものです。

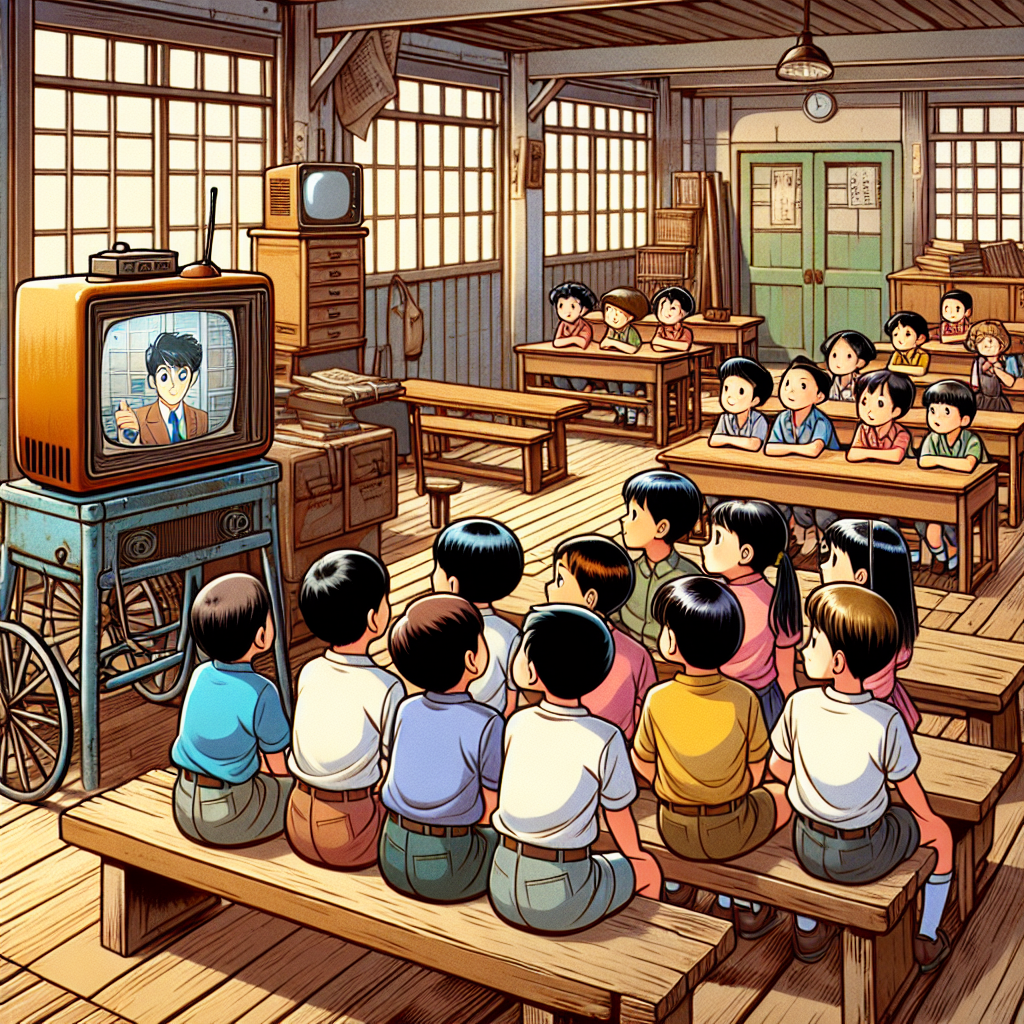

使用されるビデオは、一つ一つにメッセージや物語がしっかりと組み込まれており、教育的なアニメーションや歴史上の偉人の生涯を描いたものなどがありました。また、動物や自然についてのドキュメンタリーも多く、子供たちはこの方法で学びを深め、視覚と聴覚を使った新しい体験をすることができました。

しかし、この楽しいひとときには教師たちの努力もありました。ビデオの準備や機材のセッティング、フィルムの交換など、事前の手間をかけた準備が必要だったため、教師たちにとっては先生方の工夫と準備が欠かせないものでした。これらの作業のおかげで、ビデオ上映がスムーズに行われ、生徒たちは純粋にそのひとときを楽しむことができたのです。

ビデオ上映は生徒たちにとってエンターテインメントであるだけでなく、教育的な意義を持つ教材でした。楽しみながらも興味を持ち、多くのことを学べる機会となっていたのです。この昭和のビデオ体験は、今でも心に深く刻まれ、懐かしい思い出として語り継がれています。

2. ビデオ鑑賞は特別な時間

多くの学校では、学年や行事に合わせて特別な設備が用意され、教室はまるで映画館のような雰囲気に包まれました。それが、普段の日常とは一線を画す、特別な体験として記憶され続けています。ビデオには一本一本しっかりとした物語性があり、その背景には教育的なメッセージが込められていました。道徳や歴史、自然に関するドキュメンタリーが多く、子供たちにとっては学びと楽しみが一体となった経験をもたらしたのです。

ビデオの上映には先生方の努力が欠かせず、事前の機材準備や確認など、多くの手間がかかっていました。その一方で、ビデオ視聴の日には、先生方の苦労を忘れさせるような子供たちの笑顔が教室を包み込んでいました。このような行事は、教育を超えて大人と子供の心をつなげる貴重な時間となり、一生忘れられない思い出となりました。

昭和の教室でのビデオ鑑賞は、単に映像を観るだけではなく、多くの関心と感動を生む場であり、一人ひとりの子供たちに深く刻まれた特別な教育体験だったのです。これはまさに、昭和という時代の一幕を象徴する出来事だったのではないでしょうか。

3. 人気だったビデオの内容

特に、教育的なアニメーションは人気で、クラスの全員が食い入るように見入っていました。

歴史的な偉人の伝記をアニメーションで視覚化した作品は、歴史の授業をより深く理解させる助けになりました。

子どもたちが自らの夢や目標を見つける手助けとなり、多くの児童にとって刺激的な時間となったに違いありません。

動物や自然をテーマにしたドキュメンタリーは、視覚と聴覚を最大限に活用した作品であり、子供たちが自然環境や動物の世界に対する興味を引き出すことに成功していました。

特に、普段見ることのできない野生動物の生態や、遠い国の自然風景を映像で体験できることは、大きな魅力でした。

これらのビデオは、児童に環境保護の重要性を知ってもらうための貴重な教育機会でもありました。

さらに、ビデオの中にはストーリー性が豊かで、子どもたちの心を強く揺さぶる内容のものも多く存在しました。

例えば、善と悪の対立を描いたファンタジーアニメーションや、友情や家族愛をテーマにした感動的な作品もその一端を担っていました。

これらの作品を通して、子供たちは大切な価値観を学び、他者と共感し合う力を育んでいったのです。

このように、昭和の小学校で上映されるビデオは、子供たちの好奇心を刺激し、学びの幅を大きく広げるものでした。

それは単なるエンターテイメントではなく、心に残る深い教育的な要素が詰まったものであり、多くの児童がこの経験を大切な思い出として抱き続けていることでしょう。

4. 教師たちの努力と手間

昭和時代の小学校では、ビデオ上映において教師たちは多大な努力と手間を費やしていました。授業中にビデオを観るというのは特別なイベントで、ビデオを観る準備にはビデオデッキのセットアップや機材の配置が欠かせません。特に、多くの学校では教室内に常設の機材がなかったため、特別にプロジェクターやカラーテレビを用意しなければならないこともありました。

上映するビデオは一本一本に教育的な内容や物語が込められており、子供たちへの大きな感動をもたらしましたが、そうした上映の裏には、教師たちの念入りな事前準備がありました。教室でのビデオの視聴体験がスムーズに進行するよう、教師たちは事前にビデオデッキの接続を確認し、必要に応じてフィルムの交換を行い、上映のリハーサルを経て問題を解消していたのです。

また、ビデオ視聴が授業の一環として組み込まれるためには、教材選びも重要でした。教師たちは児童の年齢や学習課題に合わせた適切なビデオを選び出すために細心の注意を払いました。そして、上映の際には子供たちが飽きないように、上映中も適宜コメントを入れて背景の説明をしたり、学びを深めさせるための問いかけを行ったりすることもありました。

このように、ビデオ上映はただのエンターテイメントではなく、教育効果を高めるために教師たちがさまざまな工夫を凝らしていたのです。結果として、児童たちに豊かな学びの機会を提供し、最終的には教師たち自身の原動力ともなったでしょう。教師たちの努力と手間は、子供たちにとっては見えないところにありましたが、そのおかげで特別な体験を味わうことができたのです。

5. 教育的価値と生徒の思い出

昭和の小学校では、ビデオは単なる娯楽ではなく、教育的な価値がある特別な教材として用いられていました。

当時の授業はアナログな手法が主流でしたが、ビデオ上映がある日には、子供たちの心に深い感動をもたらしました。

特に、授業が予定より早く終わり、教師が「今日はビデオを観よう」と提案するその一言は、教室中を歓声で包む瞬間でした。

ビデオは通常と異なる学習方法を提供し、視聴覚を駆使して子供たちの知識を深めるツールとされていました。

学校に常設のテレビやビデオデッキがない場合が多く、特別なプロジェクターやカラーテレビを使って上映されることが一般的でした。

そのため、ビデオを観る日には教師たちが多くの準備を行い、生徒たちがより良い環境で学べるように努力を惜しみませんでした。

上映されるビデオは、教育的なアニメや歴史上の偉人を扱った伝記、動植物に関するドキュメンタリーが主流で、これらは子供たちの興味を引き出しつつ、重要な知識を提供するものでした。

視覚的に情報を得られるこの方法は、通常の授業では得られない新鮮な刺激を与えたのです。

このような昭和のビデオ上映体験は、生徒たちにとって強い思い出として刻まれています。

特に、あの授業が早めに済み、ビデオに時間が割かれる瞬間は、同年代の誰もが懐かしさとともに思い出す光景でしょう。

今となってはデジタル技術が進んだ現代とは異なる、その時代特有のノスタルジックな体験ですが、当時の子供たちにとっては貴重な学習機会であり、楽しみの一つでもありました。

ビデオ上映を通じて学んだことは、知識の獲得だけでなく、先生たちの苦労と配慮に感謝する心も育まれていたのかもしれません。

この体験が手に持つ特別な価値は、昭和の小学校教育の一端として、いつまでも語り継がれることでしょう。

6. まとめ

昭和の小学校でのビデオ上映は、子供たちにとって特別でノスタルジックな思い出として残っています。

当時の教室はアナログ中心で、ビデオを観る機会は非常に限られていました。

そのため、急に授業が早めに終わり、先生から「ビデオを観よう!」という一言があると、教室はとても盛り上がったものです。

多くの学校では、ビデオデッキやテレビが常設されていなかったため、特別な設備が必要で、プロジェクターやカラーテレビが特に珍重されていました。

その一方で、一本一本のビデオが持つ物語やメッセージは子供たちに感動を与え、普通の授業とは違う方法で教育を受ける機会を与えてくれました。

ビデオの内容は、教育的なアニメーションや偉人の伝記、動物ドキュメンタリーなど多岐にわたり、視覚と聴覚を使った学習を可能にしていました。

しかしながら、それを実現するためには多くの準備が必要で、先生方の努力も欠かせませんでした。

機材のセットアップやメンテナンスなど、細かな作業が必要であり、その手間を惜しまず行うことで、ビデオ上映は実現していました。

それにもかかわらず、生徒たちの笑顔を見ると、その苦労も報われたことでしょう。

ビデオ上映は、その場限りの娯楽以上に、教育の特別な一環として機能しており、子供たちの学びを深める機会となっていました。

こうした昭和の小学校でのビデオ上映体験は、現代でも語り継がれ、ノスタルジアを呼び起こす出来事として、多くの人々の記憶に残っています。

上映するビデオは一本一本に教育的な内容や物語が込められており、子供たちへの大きな感動をもたらしましたが、そうした上映の裏には、教師たちの念入りな事前準備がありました。教室でのビデオの視聴体験がスムーズに進行するよう、教師たちは事前にビデオデッキの接続を確認し、必要に応じてフィルムの交換を行い、上映のリハーサルを経て問題を解消していたのです。

また、ビデオ視聴が授業の一環として組み込まれるためには、教材選びも重要でした。教師たちは児童の年齢や学習課題に合わせた適切なビデオを選び出すために細心の注意を払いました。そして、上映の際には子供たちが飽きないように、上映中も適宜コメントを入れて背景の説明をしたり、学びを深めさせるための問いかけを行ったりすることもありました。

このように、ビデオ上映はただのエンターテイメントではなく、教育効果を高めるために教師たちがさまざまな工夫を凝らしていたのです。結果として、児童たちに豊かな学びの機会を提供し、最終的には教師たち自身の原動力ともなったでしょう。教師たちの努力と手間は、子供たちにとっては見えないところにありましたが、そのおかげで特別な体験を味わうことができたのです。

当時の授業はアナログな手法が主流でしたが、ビデオ上映がある日には、子供たちの心に深い感動をもたらしました。

特に、授業が予定より早く終わり、教師が「今日はビデオを観よう」と提案するその一言は、教室中を歓声で包む瞬間でした。

ビデオは通常と異なる学習方法を提供し、視聴覚を駆使して子供たちの知識を深めるツールとされていました。

学校に常設のテレビやビデオデッキがない場合が多く、特別なプロジェクターやカラーテレビを使って上映されることが一般的でした。

そのため、ビデオを観る日には教師たちが多くの準備を行い、生徒たちがより良い環境で学べるように努力を惜しみませんでした。

上映されるビデオは、教育的なアニメや歴史上の偉人を扱った伝記、動植物に関するドキュメンタリーが主流で、これらは子供たちの興味を引き出しつつ、重要な知識を提供するものでした。

視覚的に情報を得られるこの方法は、通常の授業では得られない新鮮な刺激を与えたのです。

このような昭和のビデオ上映体験は、生徒たちにとって強い思い出として刻まれています。

特に、あの授業が早めに済み、ビデオに時間が割かれる瞬間は、同年代の誰もが懐かしさとともに思い出す光景でしょう。

今となってはデジタル技術が進んだ現代とは異なる、その時代特有のノスタルジックな体験ですが、当時の子供たちにとっては貴重な学習機会であり、楽しみの一つでもありました。

ビデオ上映を通じて学んだことは、知識の獲得だけでなく、先生たちの苦労と配慮に感謝する心も育まれていたのかもしれません。

この体験が手に持つ特別な価値は、昭和の小学校教育の一端として、いつまでも語り継がれることでしょう。

当時の教室はアナログ中心で、ビデオを観る機会は非常に限られていました。

そのため、急に授業が早めに終わり、先生から「ビデオを観よう!」という一言があると、教室はとても盛り上がったものです。

多くの学校では、ビデオデッキやテレビが常設されていなかったため、特別な設備が必要で、プロジェクターやカラーテレビが特に珍重されていました。

その一方で、一本一本のビデオが持つ物語やメッセージは子供たちに感動を与え、普通の授業とは違う方法で教育を受ける機会を与えてくれました。

ビデオの内容は、教育的なアニメーションや偉人の伝記、動物ドキュメンタリーなど多岐にわたり、視覚と聴覚を使った学習を可能にしていました。

しかしながら、それを実現するためには多くの準備が必要で、先生方の努力も欠かせませんでした。

機材のセットアップやメンテナンスなど、細かな作業が必要であり、その手間を惜しまず行うことで、ビデオ上映は実現していました。

それにもかかわらず、生徒たちの笑顔を見ると、その苦労も報われたことでしょう。

ビデオ上映は、その場限りの娯楽以上に、教育の特別な一環として機能しており、子供たちの学びを深める機会となっていました。

こうした昭和の小学校でのビデオ上映体験は、現代でも語り継がれ、ノスタルジアを呼び起こす出来事として、多くの人々の記憶に残っています。

コメント