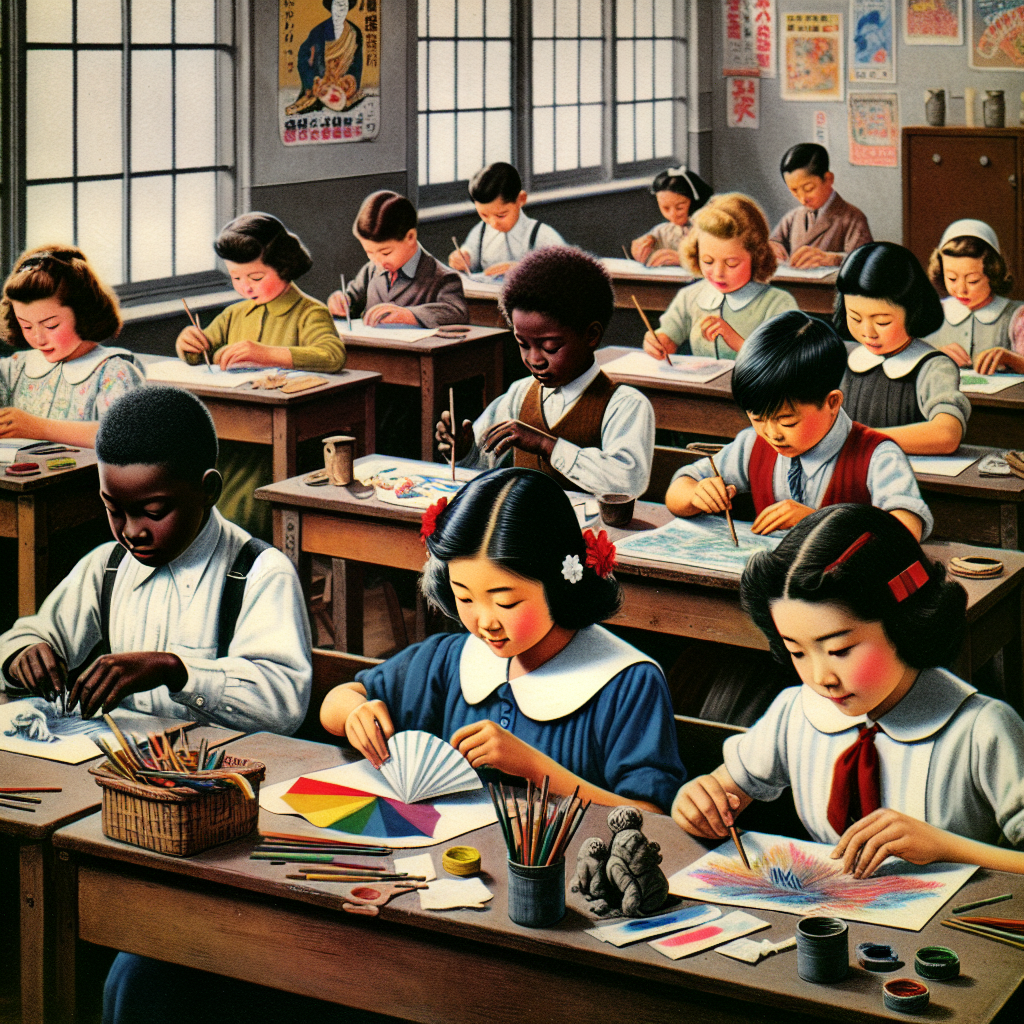

1. 図工の時間に咲く個性の花

特に、粘土を使って動物を作る授業は、子供達の個性が花開く瞬間でした。

粘土という限られた素材を使って、実在の動物の特徴を再現することは、決して簡単なことではありませんでした。

しかし、その困難な課題を楽しむ中で、様々な才能が顔を出しました。

どのクラスにも、一人は驚くほどリアルな作品を作り上げる生徒がいました。

彼らは、ライオンのたてがみやゾウのしわのような細部にまでこだわり、そのディテールを追求しました。

単なる手先の器用さだけでなく、観察力や注意深さが求められたこの作業は、時には大人たちをも感心させるほどのものでした。

先生たちは、その才能を見逃すことなく将来のアーティストと称賛しました。

また、その生徒の周りには常に多くの友達が集まり、作品に熱い視線を送りました。

粘土の作品は、学校や地域の芸術展で展示されることもあり、子供達にとって得がたい達成感を味わう機会となりました。

このような思い出は、昭和の懐かしい風景と共に心に刻まれ、現在でも大切な一コマとして残り続けています。

2. 粘土で表現する動物のリアルさ

粘土でリアルな動物を作るということは、単なる手先の器用さだけでなく、動物を詳しく観察し、理解しようとする心構えが必要でした。生徒たちはその過程で観察力を養い、粘土の色使いや質感にこだわることを覚えたのです。これらの経験は、彼らにとってただの授業時間を超えた大きな成長の場であり、リアリズムを目指す上での大切な学びの機会となりました。

彼らの作品が学校の展示や地域の芸術展に出品されることもあり、優れた才能を持つ子供達はそこで称賛され、新たな自信を獲得することができました。このような経験は、子供達にとって粘土を通じた個性の発揮や自己表現だけでなく、競争心や協調性を学ぶ場ともなっていたのです。

3. 色と質感のこだわり

特に、粘土を使用した動物制作は、その卓越した観察力と技術力を披露する場でもありました。

ある生徒は、ライオンのたてがみやゾウのしわを精密に再現することに専念し、他の生徒や大人たちを驚かせ、称賛の的となりました。

このような細部に対するこだわりは、単なる模倣を超えて、色と質感への追求心を表現するものでした。

粘土という素材は、その制限の中でいかにリアルに近づけるかが問われるもので、色使いや質感の表現は特に重要です。

色をただ塗るだけでなく、微細な色調や濃淡を変えることで、動物の生き生きとした様子が伝わるのです。

質感も同様に、例えばライオンのたてがみならば、一本一本の毛の流れや、風になびく様子を丁寧に再現する努力が求められます。

こうした作品は、学校内での展示だけでなく、地域の芸術展などの場でも紹介され、多くの人々に感動を与えました。

特にその時代の大人にとって、こうした子供たちの才能は、新たなアーティストの誕生を予感させる希望でもありました。

昭和の図工室は、単に絵や彫刻を学ぶ場を越えて、独自の感性や技術を磨く場所だったのです。

色と質感へのこだわりは、時代を経ても色褪せない、子供たちが持つ創造力の一つの表れであり、未来の可能性を広げる貴重な経験となっていました。

4. 観察力と真剣に凝る姿勢が鍵

その中で、粘土を使った動物の制作は特に人気がありました。

中でも、視覚的なリアルさを追求する児童たちがいました。

その無類の才能を発揮する子供たちは、粘土という素材を理解しきった上で、元の動物の姿を忠実に再現していました。

手先の器用さだけではなく、他を凌駕

する観察力と真剣に向き合う姿勢が成功の鍵でした。

彼らは動物の細部にまでこだわり、色使いや質感までをも正確に再現することに力を注ぎます。

これらの努力が、他の生徒たちにとっても刺激となり、彼らが持つ競争心や向上心を呼び起こしたのです。

教師たちは、その才能を見逃すことなく、未来のアーティストの芽を評価し、見守っていました。

才能ある子供たちはその後も学校展示や地域の芸術展に参加し、そこでも独自の表現を発揮していました。

このような体験は、昭和のノスタルジアとして小学生たちの心に刻まれているのかもしれません。

彼らが作り出した作品は、形として残らなくとも、その時の感動や経験は、永遠に心の中で生き続けているに違いありません。

5. まとめ

また、そのような子は、単に動物を模倣するだけでなく、粘土の色使いや質感にまで細心の注意を払うことができるため、他の生徒のものとは一線を画した作品を生み出します。ある生徒は、ライオンのたてがみや、ゾウのしわまでを再現することに余念がありません。それを見ると、大人も子供もただ感心するだけでした。

そのリアルさへの執着は、単なる手先の器用さだけではなく、観察力や真剣に凝る姿勢から来るものだったのでしょう。当時の先生達も口を揃えて、こういった才能の芽を見逃さず、将来のアーティストになるのでは、と評価していました。

図工室で作業している間、その子の周りには常に友達が集まってきて、「次はどんな動物を作るんだろう?」と興味津々に見入っていたものです。ただ、その才能がクラスメイトに理解されるだけでなく、恐れられもし、競争心や向上心を生み出す良い刺激になっていたのも事実です。

また、そのような突出したクラフトスキルを持つ子は、しばしば学校の展示や地域の芸術展に出品され、優秀な成果を修めることも少なくありませんでした。このように、図工を通じて技術や感性を披露できる機会があるのは、学生にとって大変重要なことだったのかもしれません。

今では懐かしい昭和の風景ですが、このような体験は小学生の数少ない得難い思い出として、いつまでも心に刻まれているのではないでしょうか。実際の粘土の作品という形で残っていないとしても、その時間と感動は、子供達にとって貴重な一コマであり続けるのです。

コメント