修学旅行は学生に新たな文化体験や友情を育む貴重なイベントで、特に夜の宿泊では緊張と楽しさが交錯する特別な瞬間が待っています。

1. 修学旅行とは

修学旅行とは、学生時代における一つの大きなイベントです。

これは、一つの学校行事として、学生たちに新たな経験や文化に触れる機会を提供します。

修学旅行は多くの子どもたちにとって、学校生活の中で特に心に残る行事の一つであり、とても貴重な体験となります。

このイベントは、単に楽しい旅行であるだけでなく、普段の授業では学べない多くのことを学ぶ機会でもあります。

例えば、訪れる地域の歴史や文化について学び、時には地元の人々と交流することもあります。

これによって、多くの学生が教科書だけでは理解できないリアルな世界に触れることができるのです。

また、このような経験は、彼らの視野を広げ、自分たちの文化との違いを理解する重要なステップにもなります。

加えて、修学旅行は学生同士の絆を深める絶好の機会でもあります。

普段の学校生活では見られない一面を垣間見ることができ、共に過ごす時間を通じて友情が深まります。

特に、宿泊を伴う修学旅行は、一つの部屋で寝食を共にすることで、ごく自然に同級生同士の距離が縮まる時間です。

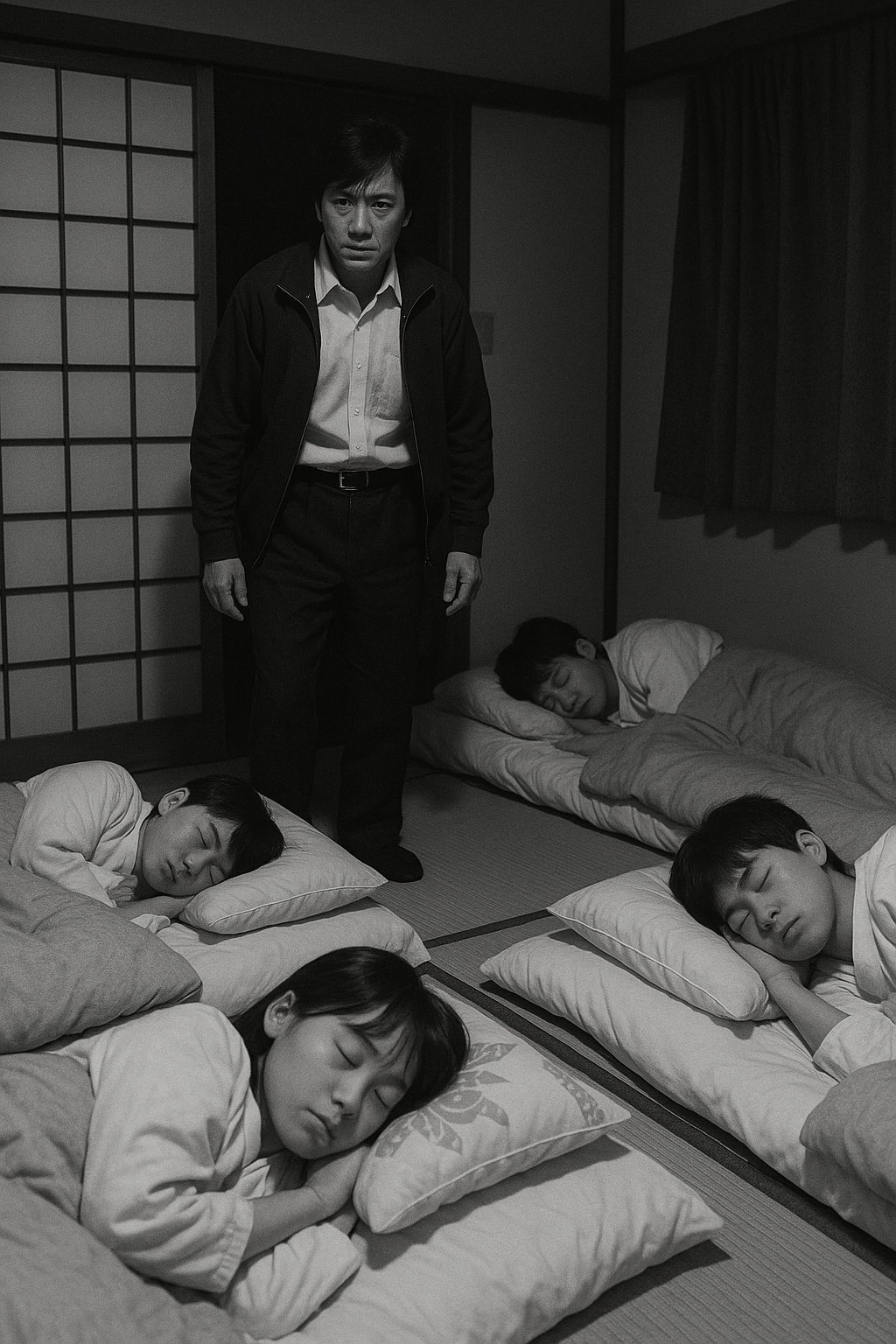

昭和の修学旅行では、先生方による夜の見回りといったイベントもありました。

このイベントは、昭和の学生たちにとってとてもスリリングなものであり、その場の緊張感と、そこでの寝たふりの面白さは、多くの生徒たちに今でも強い印象を残しています。

先生たちに対する敬意と親しみの狭間で繰り広げられるこのやり取りは、昭和特有の学校文化の一端を示しています。

現代の修学旅行もそういった伝統を多少引き継いでいる部分はありますが、管理や規則が厳しくなってきた現代では、それほどの自由はないかもしれません。

それでも、修学旅行が学生たちに提供する経験や、同級生との絆を深める機会としての価値は、時代を超えて普遍的なものです。

これは、一つの学校行事として、学生たちに新たな経験や文化に触れる機会を提供します。

修学旅行は多くの子どもたちにとって、学校生活の中で特に心に残る行事の一つであり、とても貴重な体験となります。

このイベントは、単に楽しい旅行であるだけでなく、普段の授業では学べない多くのことを学ぶ機会でもあります。

例えば、訪れる地域の歴史や文化について学び、時には地元の人々と交流することもあります。

これによって、多くの学生が教科書だけでは理解できないリアルな世界に触れることができるのです。

また、このような経験は、彼らの視野を広げ、自分たちの文化との違いを理解する重要なステップにもなります。

加えて、修学旅行は学生同士の絆を深める絶好の機会でもあります。

普段の学校生活では見られない一面を垣間見ることができ、共に過ごす時間を通じて友情が深まります。

特に、宿泊を伴う修学旅行は、一つの部屋で寝食を共にすることで、ごく自然に同級生同士の距離が縮まる時間です。

昭和の修学旅行では、先生方による夜の見回りといったイベントもありました。

このイベントは、昭和の学生たちにとってとてもスリリングなものであり、その場の緊張感と、そこでの寝たふりの面白さは、多くの生徒たちに今でも強い印象を残しています。

先生たちに対する敬意と親しみの狭間で繰り広げられるこのやり取りは、昭和特有の学校文化の一端を示しています。

現代の修学旅行もそういった伝統を多少引き継いでいる部分はありますが、管理や規則が厳しくなってきた現代では、それほどの自由はないかもしれません。

それでも、修学旅行が学生たちに提供する経験や、同級生との絆を深める機会としての価値は、時代を超えて普遍的なものです。

2. 昭和の修学旅行の楽しみ

昭和の修学旅行は、子供たちの学校生活においてかけがえのない思い出となったイベントでした。特に、夜の宿泊における数々のエピソードは、昭和を生きた世代にとって何とも言えないノスタルジーを感じる瞬間だったでしょう。日中は観光地を巡り、文化や歴史を学びながらも、夜になるとその緊張と興奮はピークに達しました。まさに、その一夜が修学旅行のハイライトと言っても過言ではありません。

夜の宿泊の際に、子供たちが最も心待ちにしたのは、自由な時間が訪れることでした。日常の学校生活を離れ、普段とは違う環境で、同級生たちとの親密な交流が深まる瞬間は格別です。まるで短期間の共同生活を体験するかのように、少しのルールを無視しても許される、「特別なお泊り会」のような感覚に浸ることができました。

そんな楽しい夜も、廊下を行き交う先生の見回りによって、スリル満点な場面に突入します。先生の足音が聞こえるたびに、笑い合っていた子供たちが一斉に声をひそめ、瞬間的に寝たふりを始めるその様子は、現代でも色褪せることのない青春のひとコマです。しかし、この一連の行動には、ただのいたずらだけではない、大人への敬意や信頼感が根底にあります。逆に、先生側もその状況を微笑ましく見守っていたことから、両者の間にある暗黙の了解を感じることができたのです。

このような体験は、クラスメイトたちとの絆を強くし、友情を深める大きな役割を果たしました。現代の厳格な規則とは異なり、自由さの中で育まれた友情は、後々まで続く大切な絆として心に刻まれたことでしょう。現在の修学旅行でも、当時ほどの自由は減少しましたが、昭和の修学旅行がもたらした魅力は、時代を超えて受け継がれ、語り続けられるに違いありません。

3. 寝たフリをする学生たち

昭和の時代、修学旅行の夜は特別なひとときでした。

子どもたちは興奮と緊張が入り混じる中で、夜の宿泊に普段とは異なる非日常を感じていました。

しかし、遠くから先生の足音が響いてくると、その一瞬で部屋の空気が変わり、緊張感が漂います。

廊下を静かに歩く先生の足音は、まるで忍び寄る影のように子どもたちに迫り、彼らは瞬時に息を潜めて「寝たフリ」を始めます。

まさにこの「寝たフリ」は、昭和の修学旅行の醍醐味の一つだったのです。

子どもたちは、いかに自然に眠る演技をするかを真剣に考え、心の中で仲間たちとそのスリルを共有しました。

寝息をたてる真似や微動だにしない横たわる姿勢には、どこか楽しさが存在していたのです。

部屋中が暗黙の了解のもと、静まり返る瞬間、互いの演技を確認し合うのもまた興奮そのものでした。

一方で、先生方も完全に騙されているわけではありませんでした。

むしろ、その「寝たフリ」も含めて修学旅行の一部を楽しんでいた節があり、見回り時には微笑ましい光景に内心クスッと笑うこともあったそうです。

ある意味で、先生と学生の間にある信頼関係が垣間見える瞬間だったのかもしれません。

現代の修学旅行にもこのような体験は名残として残っていますが、当時ほどの自由や遊び心をもった体験は少なくなっているかもしれません。

それでも、この「

寝たフリ」をする学生たちの姿は、昭和という時代の一風景として今も語り継がれ、修学旅行の醍醐味を思い出の中で鮮やかに彩っているのです。

子どもたちは興奮と緊張が入り混じる中で、夜の宿泊に普段とは異なる非日常を感じていました。

しかし、遠くから先生の足音が響いてくると、その一瞬で部屋の空気が変わり、緊張感が漂います。

廊下を静かに歩く先生の足音は、まるで忍び寄る影のように子どもたちに迫り、彼らは瞬時に息を潜めて「寝たフリ」を始めます。

まさにこの「寝たフリ」は、昭和の修学旅行の醍醐味の一つだったのです。

子どもたちは、いかに自然に眠る演技をするかを真剣に考え、心の中で仲間たちとそのスリルを共有しました。

寝息をたてる真似や微動だにしない横たわる姿勢には、どこか楽しさが存在していたのです。

部屋中が暗黙の了解のもと、静まり返る瞬間、互いの演技を確認し合うのもまた興奮そのものでした。

一方で、先生方も完全に騙されているわけではありませんでした。

むしろ、その「寝たフリ」も含めて修学旅行の一部を楽しんでいた節があり、見回り時には微笑ましい光景に内心クスッと笑うこともあったそうです。

ある意味で、先生と学生の間にある信頼関係が垣間見える瞬間だったのかもしれません。

現代の修学旅行にもこのような体験は名残として残っていますが、当時ほどの自由や遊び心をもった体験は少なくなっているかもしれません。

それでも、この「

寝たフリ」をする学生たちの姿は、昭和という時代の一風景として今も語り継がれ、修学旅行の醍醐味を思い出の中で鮮やかに彩っているのです。

4. 先生と学生の暗黙の了解

昭和の修学旅行において、先生と学生の間には、特有の暗黙の了解が存在しました。

この時代の修学旅行は、現代のように厳しい管理体制はなく、その中で醸成された互いの信頼感と距離感がとても近いものだったのです。

学生たちは、修学旅行の夜に特別なわくわく感を抱きながら部屋に戻り、それが原因で騒がしくなることも少なくありませんでした。

そんな時、廊下から聞こえてくる先生の足音に、瞬時に緊張感が走ります。

寝たフリをする学生たちは、非常に細やかな配慮をしながら、笑みをこぼさないよう必死に我慢するのです。

しかし、その裏には先生と学生の間で微笑ましいやり取りが多く、先生たちもどこかで笑みを浮かべていたのではないでしょうか。

通じ合うこの瞬間こそが、「先生と学生の暗黙の了解」という、当時ならではの醍醐味といえるでしょう。

先生たちは、生徒たちのそんな様子をフォローしつつも、どこかで「やり過ごしてあげる」という優しさを見せてくれていました。

このような経験は、昭和の修学旅行ならではの温かい思い出として、今でも多くの方に語り継がれています。

この時代の修学旅行は、現代のように厳しい管理体制はなく、その中で醸成された互いの信頼感と距離感がとても近いものだったのです。

学生たちは、修学旅行の夜に特別なわくわく感を抱きながら部屋に戻り、それが原因で騒がしくなることも少なくありませんでした。

そんな時、廊下から聞こえてくる先生の足音に、瞬時に緊張感が走ります。

寝たフリをする学生たちは、非常に細やかな配慮をしながら、笑みをこぼさないよう必死に我慢するのです。

しかし、その裏には先生と学生の間で微笑ましいやり取りが多く、先生たちもどこかで笑みを浮かべていたのではないでしょうか。

通じ合うこの瞬間こそが、「先生と学生の暗黙の了解」という、当時ならではの醍醐味といえるでしょう。

先生たちは、生徒たちのそんな様子をフォローしつつも、どこかで「やり過ごしてあげる」という優しさを見せてくれていました。

このような経験は、昭和の修学旅行ならではの温かい思い出として、今でも多くの方に語り継がれています。

5. まとめ

昭和の修学旅行を振り返ると、当時の子どもたちにとってどれほど特別であったかが改めて感じられます。

特に夜の時間は、子どもたちの心に強く刻まれた思い出として語り継がれています。

宿泊時の緊張感やスリルは、現代では得難い貴重な体験でした。

部屋の明かりが消えると訪れる静寂、遠くから聞こえる先生の足音が次第に近づく恐怖と興奮、それへの対抗策としての「寝たフリ」。

こうした一連のやり取りの中で生まれる友情や絆が、子どもたちに特別な共有感を与えていました。

現代の修学旅行では、管理の厳格化に伴い、昭和のような自由な雰囲気は少なくなっています。

しかし、そうした中でも、修学旅行が育む友情や思い出の価値は変わりません。

昭和の時代に生徒と先生が暗黙の了解のもとで育んだ、心温まるエピソードは、今でも多くの人に感慨深く受け継がれています。

あの頃の情景や感情を思い起こすことで、非日常の体験がより色濃く蘇ることを感じます。

昭和の修学旅行におけるこうした体験は、時代を超えて語り継がれる価値があり、修学旅行という特別なイベントの重要性を再確認させてくれます。

これからもこのような思い出が多くの人々に受け継がれることを願っています。

特に夜の時間は、子どもたちの心に強く刻まれた思い出として語り継がれています。

宿泊時の緊張感やスリルは、現代では得難い貴重な体験でした。

部屋の明かりが消えると訪れる静寂、遠くから聞こえる先生の足音が次第に近づく恐怖と興奮、それへの対抗策としての「寝たフリ」。

こうした一連のやり取りの中で生まれる友情や絆が、子どもたちに特別な共有感を与えていました。

現代の修学旅行では、管理の厳格化に伴い、昭和のような自由な雰囲気は少なくなっています。

しかし、そうした中でも、修学旅行が育む友情や思い出の価値は変わりません。

昭和の時代に生徒と先生が暗黙の了解のもとで育んだ、心温まるエピソードは、今でも多くの人に感慨深く受け継がれています。

あの頃の情景や感情を思い起こすことで、非日常の体験がより色濃く蘇ることを感じます。

昭和の修学旅行におけるこうした体験は、時代を超えて語り継がれる価値があり、修学旅行という特別なイベントの重要性を再確認させてくれます。

これからもこのような思い出が多くの人々に受け継がれることを願っています。

コメント