1. 昭和時代の会社文化

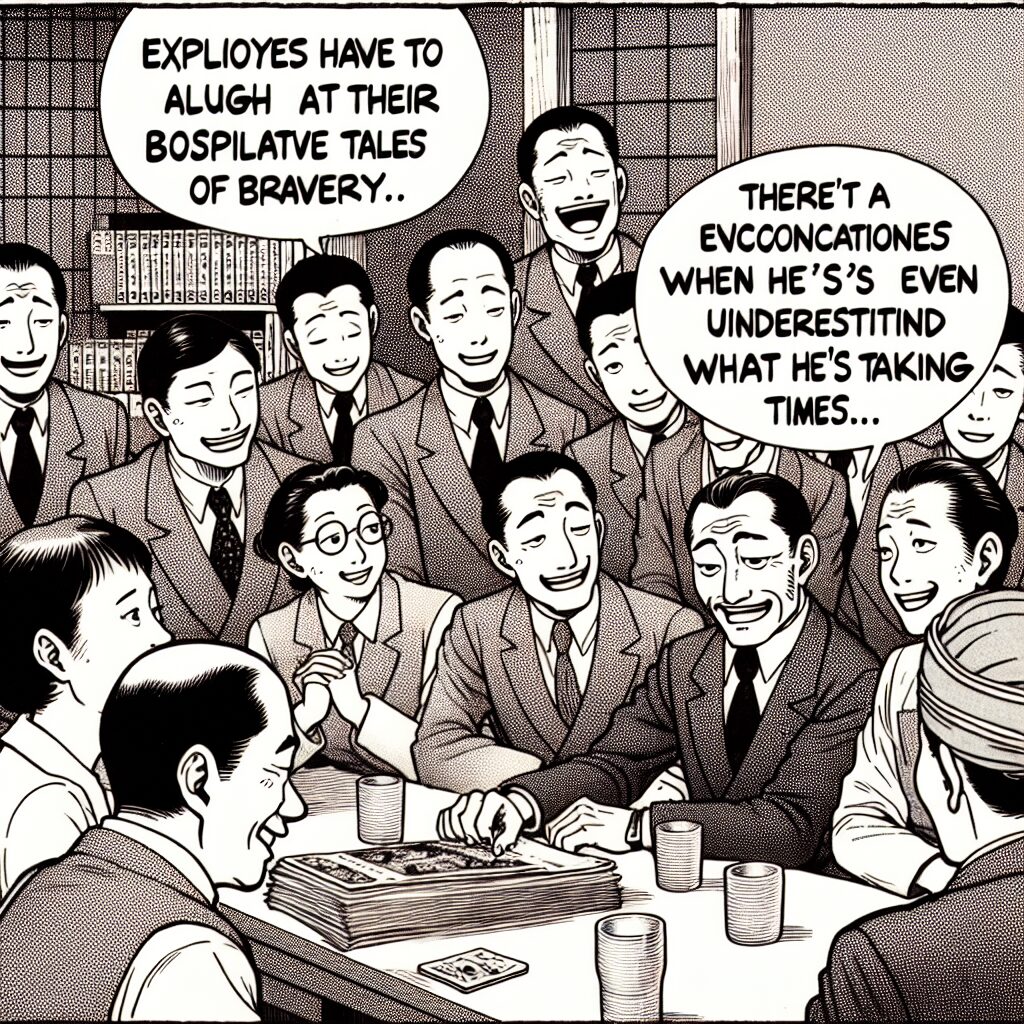

その中でも特に象徴的なのが、上司の武勇伝です。

これらのエピソードは、しばしば酒場や職場で語られ、日常の一部となっていました。

上司が過去の偉業や成功談を話すことで自らの権威を示したり、集団の一体感を高めたりする場面も多く見受けられました。

聞き手である社員にとって、こうした話をどう受け止めるか、そしてその場の雰囲気をどう保つかは、社会人としてのスキルが問われる瞬間でもあったと言えるでしょう。

このような武勇伝には、初めて聞く新入社員にとっては特に大きな試練でした。

なぜなら、その内容はしばしば時代錯誤的であり、新入社員にとっては全く面白くないと感じられることが多かったからです。

それでも、その場の空気を壊さないためには、笑顔で頷くことが求められ、これがまた一種の社会的圧力となっていたようです。

その圧力の中で、忍耐強くあり続けることが、昭和の会社における重要なスキルの一部とされています。

また、上司の話には特有の業界用語が多く含まれており、若い社員にとっては理解が難しい場面も多々ありました。

このような経験が、上司とのコミュニケーションギャップを実感させた一方で、世代を超えて共に働くための柔軟なコミュニケーションスキルを培う場ともなっていました。

昭和の会社文化において、上司の武勇伝を聞き流すスキルは、生きる力の一部とされていたと同時に、賛否が分かれる部分でもありました。

しかし、こうした文化を潜り抜けた経験を持つ人々は、今となってはそれを強みとして活かしていることが少なくありません。

忍耐力や柔軟性といった要素は、現代のビジネスシーンでも有用なスキルであり、昭和の会社文化について考えることは、現代の職場における人間関係を見つめ直すきっかけを提供してくれます。

このため、ただの昔話としてだけでなく、今も尚有意義な視点を与えてくれるのです。

2. 武勇伝の内容とその面白さの欠如

しかし、その内容は多くの場合、時代錯誤的な価値観に基づいたものであり、実際に聞くと退屈であることが少なくありませんでした。

上司は過去の武勇を自慢するが、語られる偉業は今の時代には合わない内容も多く、一部の聞き手には期待外れと感じられたのです。

このような話を聞かされた社員は、興味を持ち続けるのが難しいと感じることがしばしばありました。

社員、特に新入社員にとって、このような武勇伝の長時間の聞き役を任されることは試練とも言えるでしょう。

賛同や笑顔を見せながら聞くことが求められ、その場の空気を壊さないことが暗黙のルールとなっていました。

このような場面では、コミュニケーションスキルや社会対応力が試される機会でもあったのです。

時として、上司の語る内容が古い価値観や特有の業界用語を含んでいたため、内容が理解できず困惑することもありましたが、こうした状況を乗り越えることで、社員の適応力が培われていきました。

また、世代間のギャップを痛感する場面が多々あり、上司の話が古い時代背景に基づいているため、若い世代には馴染みのないものとして受け取られることもありました。

しかし、これらの経験を通じて、社員は忍耐力や柔軟性を身に付けることができ、職場での生きる力となっていったのです。

昭和の会社文化の中で培われたこれらのスキルは、現代においても人間関係や職務遂行において大きな助けとなっていることでしょう。

3. 世代間ギャップによる困惑

特に新入社員にとって、上司の話は試練の一部と化していたのです。その上、聞き覚えのない武勇伝も実際には面白く感じられず、上司の価値観とのギャップが生じることも少なくありませんでした。時代錯誤的とも言えるこれらの武勇伝は、上司の過去の偉業に基づく内容が多く、期待とは裏腹に退屈さを感じさせていたでしょう。それでも、笑顔で対応することが社会的な求められた時代だったのです。

さらに、これらの上司の話は時として理解困難なものでした。古い時代背景や特有の業界用語、そして上司特有の話術によって、何を言っているのか分からない状況が頻繁に起こり、世代間のギャップを感じさせるものでした。こうした経験は若手社員にとっては困惑することも多かったのですが、逆に昭和の会社での生存術と言えるコミュニケーション能力の向上につながったとも言えます。

昭和の会社文化において、上司の話を笑顔で聞き流す能力を磨くことは、社会で生き抜くための一つのスキルでした。このような環境で培われた忍耐力や柔軟性を強みとしている人々は少なくありません。これらの経験に基づく昭和のエピソードは、時代を超えて職場の在り方や人間関係について考えるヒントを現代にも与えてくれる存在です。

4. 忍耐力と柔軟性の成長

これらの武勇伝は、しばしば上司の過去の偉業や時代錯誤な価値観を基にしており、その内容が現代の感覚とずれていることも少なくありませんでした。したがって、初めて聞く内容であっても面白くないという印象を抱くことはよくありました。それでも、社員は笑顔で対応しなければならず、この状況に適応することで忍耐力が求められたのです。

さらに、上司の独特な話術や業界特有の用語、さらには古い時代背景が影響し、何が言われているのか分からない状況もしばしば見られました。こうした世代間のギャップを埋めるためには、柔軟性のあるコミュニケーション能力を養う必要があったのです。

昭和の会社文化の中で培われた忍耐力と柔軟性は、現代においても生きる力として通用するものです。このような文化の中で成長した人々は、そこでの経験を基に人間関係の在り方や職場での立ち振る舞いを学んできました。昭和の会社あるあるは、時代を超えて私たちに多くのことを教えてくれる価値があります。

5. まとめ

これらは、ただの過去の話ではなく、ある種のコミュニケーションの手段であり、その場に居合わせる社員たちにとっては笑顔で受け答えをしなければならない暗黙の了解が存在していました。

このようにして話される武勇伝は、しばしば退屈で、時代錯誤的な内容であることが多く、しかしそれを聞くことが職場での一種の試練として存在していたのです。

新入社員にとっては特に挑戦となり、笑顔で対応することが求められる場面も多くありました。

こうした上司の話は、世代間ギャップを浮き彫りにするもので、特に古い価値観や独特の業界用語が用いられることが多いため、理解に苦しむこともしばしばありました。

しかし、このような文化に適応することで、昭和時代の社員はコミュニケーション能力や忍耐力を磨いていったのです。

上司の話をうまく聞き流す技術は、当時の社会において重要なスキルとされ、多くの人々がこのスキルを通じて生きる力を身につけました。

この昭和の会社文化から、私たちは多くのことを学ぶことができます。

それは、時代を超えて人間関係の重要性を示すだけでなく、職場における適応力の大切さを教えてくれるのです。

人々が耐え忍びながらも柔軟性を保ち、他者との関係を築く手段として利用されてきたこの文化は、現代においても私たちに貴重な教訓を与えてくれます。

つまり、どのように時代が変わろうとも、人間関係や職場の在り方を考えるヒントを提供し続けるのです。