誰もいない教室から響くピアノの音は、昭和時代の都市伝説であり、非日常が日常を超える美しさと不気味さを感じさせる魅力的な現象です。

1. よく語られるピアノ音の現象

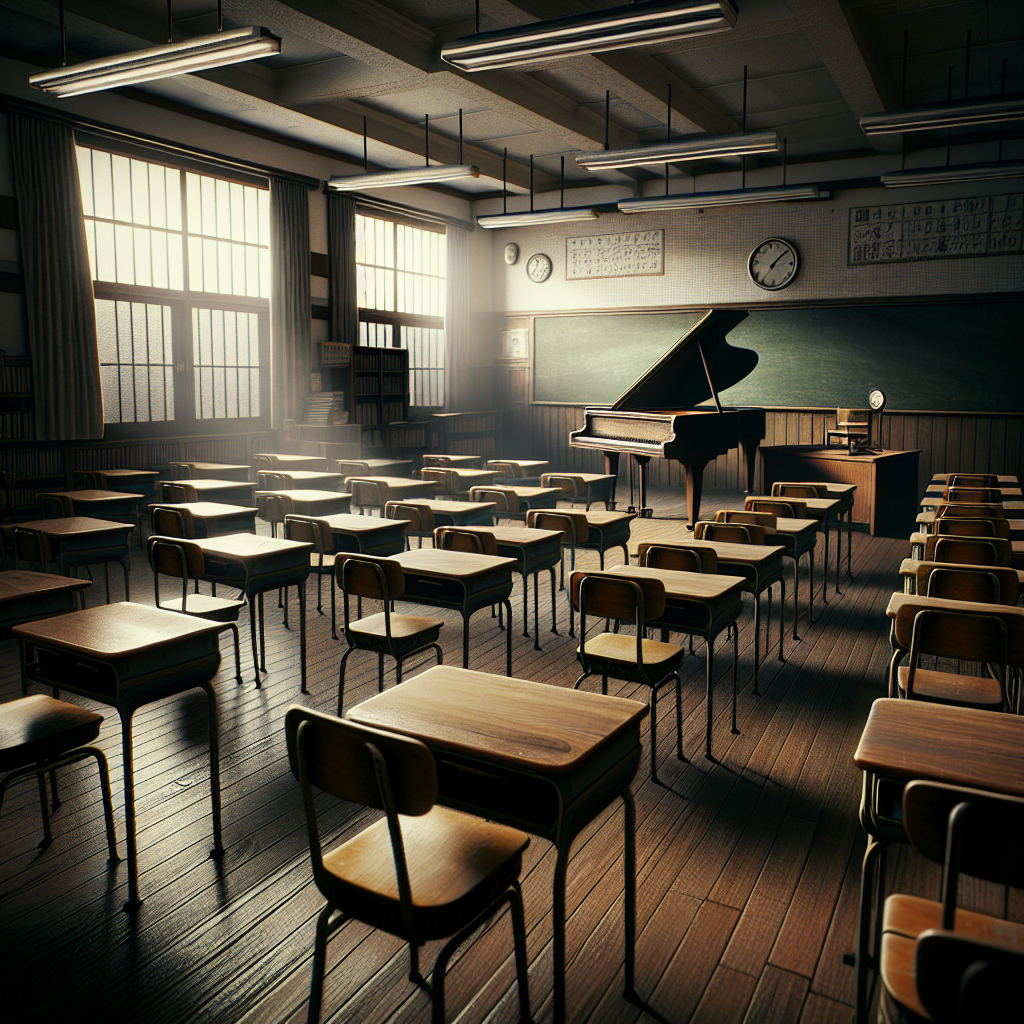

昭和時代の都市伝説を語る際、必ずと言っていいほど登場するのが「誰もいない教室から聞こえるピアノの音」です。

この不思議な現象は、学校が静まりかえった放課後や休日に最も多く報告されています。

特に、夕方になると校舎の中に突然響き渡るピアノの旋律は、まるで誰かが生きているかのような錯覚を与えます。

誰もいないはずの教室からピアノの音がするというこの現象は、多くの学校で同じように語られ、その不気味さと美しさは一度聞くと忘れられないものとなります。

一歩足を踏み入れればすぐに解る所に音の主がいるはずだと思っても、実際には誰もいないことがほとんどで、このギャップが伝説の興味深さを一層引き立てています。

各地の学校でこのような伝説がささやかれる理由には、地域ごとの風習やその学校にまつわる過去の出来事が影響しています。

音楽室や特別教室など、ピアノの音が響く空間には、時に特別なバックグラウンドが存在することが多く、そこに住む人々の記憶に深く刻み込まれるのです。

昭和時代の日本では、情報は現在のように簡単に手に入るものではなく、口伝えや伝承が主な情報源となっていました。

このため、語られる伝説には現実以上のリアリティが付加され、学校という比較的閉ざされた環境での話は非常に信憑性がありました。

それは、子供たちにとって日常と非日常が交錯する不思議な時間を演出することになりました。

また、学校という場は、日常的であると同時に非日常の空間としても作用していました。

普段は規律が重んじられる場所で、そんな場所で体験する異常な出来事は、子供たちの心に強く印象を残しました。

このピアノ音の都市伝説が及ぼす影響は、驚きや恐怖だけではなく、何かしらのロマンティシズムや哀愁も伴っていることから、年代を超えて語り継がれてきたのです。

現代においても、この「誰もいない教室のピアノの音」は、ホラー作品やオカルト系のテレビ番組で頻繁に取り上げられ、日本の文化に深く根付いていることがうかがえます。

昭和の時代から変わらぬこの魅力は、現在も多くの人々を魅了しています。

この不思議な現象は、学校が静まりかえった放課後や休日に最も多く報告されています。

特に、夕方になると校舎の中に突然響き渡るピアノの旋律は、まるで誰かが生きているかのような錯覚を与えます。

誰もいないはずの教室からピアノの音がするというこの現象は、多くの学校で同じように語られ、その不気味さと美しさは一度聞くと忘れられないものとなります。

一歩足を踏み入れればすぐに解る所に音の主がいるはずだと思っても、実際には誰もいないことがほとんどで、このギャップが伝説の興味深さを一層引き立てています。

各地の学校でこのような伝説がささやかれる理由には、地域ごとの風習やその学校にまつわる過去の出来事が影響しています。

音楽室や特別教室など、ピアノの音が響く空間には、時に特別なバックグラウンドが存在することが多く、そこに住む人々の記憶に深く刻み込まれるのです。

昭和時代の日本では、情報は現在のように簡単に手に入るものではなく、口伝えや伝承が主な情報源となっていました。

このため、語られる伝説には現実以上のリアリティが付加され、学校という比較的閉ざされた環境での話は非常に信憑性がありました。

それは、子供たちにとって日常と非日常が交錯する不思議な時間を演出することになりました。

また、学校という場は、日常的であると同時に非日常の空間としても作用していました。

普段は規律が重んじられる場所で、そんな場所で体験する異常な出来事は、子供たちの心に強く印象を残しました。

このピアノ音の都市伝説が及ぼす影響は、驚きや恐怖だけではなく、何かしらのロマンティシズムや哀愁も伴っていることから、年代を超えて語り継がれてきたのです。

現代においても、この「誰もいない教室のピアノの音」は、ホラー作品やオカルト系のテレビ番組で頻繁に取り上げられ、日本の文化に深く根付いていることがうかがえます。

昭和の時代から変わらぬこの魅力は、現在も多くの人々を魅了しています。

2. 具体的な場面と共鳴する学校の風景

昭和時代、日本の学校では数々の不思議な現象が噂され、その中でも特に有名なのが「誰もいない教室から聞こえるピアノの音」です。

静まり返った夕方や休日、校庭はもちろん校舎の廊下までもが静寂に包まれた瞬間、誰もいないはずの音楽室から流れる美しいピアノの旋律。

この現象に遭遇した者は、その異様さに身の毛がよだつ想いを経験したといいます。

例えば、一人で片付けをしていた教師や、忘れ物を取りに戻った生徒が、突然耳にすることになるこの清らかな音。

しかし確かめに音楽室に足を運んでみると、そこには誰もおらず、ピアノだけが静かに残されているのです。

このミステリアスな出来事は、ただの音響現象では片付けられない不思議さに満ちています。

学校という日常と非日常が交錯する場でのこの伝説には、地域の文化や風習、ひいてはその場所にまつわる人々の物語が絡み合っているのです。

そして、この怪奇現象は学校という特有の空間が持つ特性—多くの子供たちが関わり、規律の中で日々が営まれる場所という特性との調和にも深く根付いており、そんな日常の中での意外性や神秘が、この話をより一層引き立てているのです。

そして、これらの伝説や逸話は、時代を超えて現代のホラーやオカルティックな作品にも多大な影響を与えています。

静まり返った夕方や休日、校庭はもちろん校舎の廊下までもが静寂に包まれた瞬間、誰もいないはずの音楽室から流れる美しいピアノの旋律。

この現象に遭遇した者は、その異様さに身の毛がよだつ想いを経験したといいます。

例えば、一人で片付けをしていた教師や、忘れ物を取りに戻った生徒が、突然耳にすることになるこの清らかな音。

しかし確かめに音楽室に足を運んでみると、そこには誰もおらず、ピアノだけが静かに残されているのです。

このミステリアスな出来事は、ただの音響現象では片付けられない不思議さに満ちています。

学校という日常と非日常が交錯する場でのこの伝説には、地域の文化や風習、ひいてはその場所にまつわる人々の物語が絡み合っているのです。

そして、この怪奇現象は学校という特有の空間が持つ特性—多くの子供たちが関わり、規律の中で日々が営まれる場所という特性との調和にも深く根付いており、そんな日常の中での意外性や神秘が、この話をより一層引き立てているのです。

そして、これらの伝説や逸話は、時代を超えて現代のホラーやオカルティックな作品にも多大な影響を与えています。

3. 日本各地での共通体験とその興味深さ

「誰もいないはずの教室からピアノの音がする」という都市伝説は、昭和時代を象徴する話題の一つとして多くの人々に語り継がれています。特に夕暮れ時や休日の静まり返った学校でこのような体験をした数え切れないほどの生徒たちが、日本全国に存在すると言われています。

学校という多くの人々が集う場所で、誰が弾いているのかわからないピアノの音。それは時として、美しさと不可思議さを兼ね備えた音色として、多くの心に響きます。例えば、関東地方のある学校では、空っぽの音楽室から聞こえる一音が生徒たちの好奇心を掻き立てました。また、九州地域でも似たエピソードが伝えられ、そこに特別な物語が隠されていることもしばしばです。これらのように、ただのおとぎ話として片付けられない具体的なシチュエーションが、この伝説の魅力の一因と言えます。

さらに注目すべきは、この現象が地域特有の風習や文化と結びついている点です。地域ごとの伝説として形を変えながらも、どこか共通したエッセンスを持つこの話は、多くの心を惹きつけ、何代にもわたって語り継がれる理由の一つです。特に古い学校には、過去の生徒たちや教師にまつわるストーリーが積み重なっており、それが現代にまで影響を与えている様子がうかがえます。

思い出の詰まった音楽室で鳴り響くピアノの音は、ただの恐怖話ではありません。その中に秘められたロマンや郷愁は、多くの人がこの伝説を語り続ける理由の一端を担っています。このように

、日本各地での共通体験としての魅力と、その地方独自の文化が結びつくことで、昭和の都市伝説は今なお誰もが興味を持って耳を傾ける話題なのです。

4. 昭和の伝承文化と学校の非日常性

昭和時代、日本は多くの変化を経てきました。

この時代は情報が簡単に手に入る時代ではなく、人々は日々の生活の中で伝承や噂話を通じて様々な情報を得ていました。

そうした中で学校は、子供たちにとって特別な場所であり、同時に非日常的な出来事が時折起こる舞台でもありました。

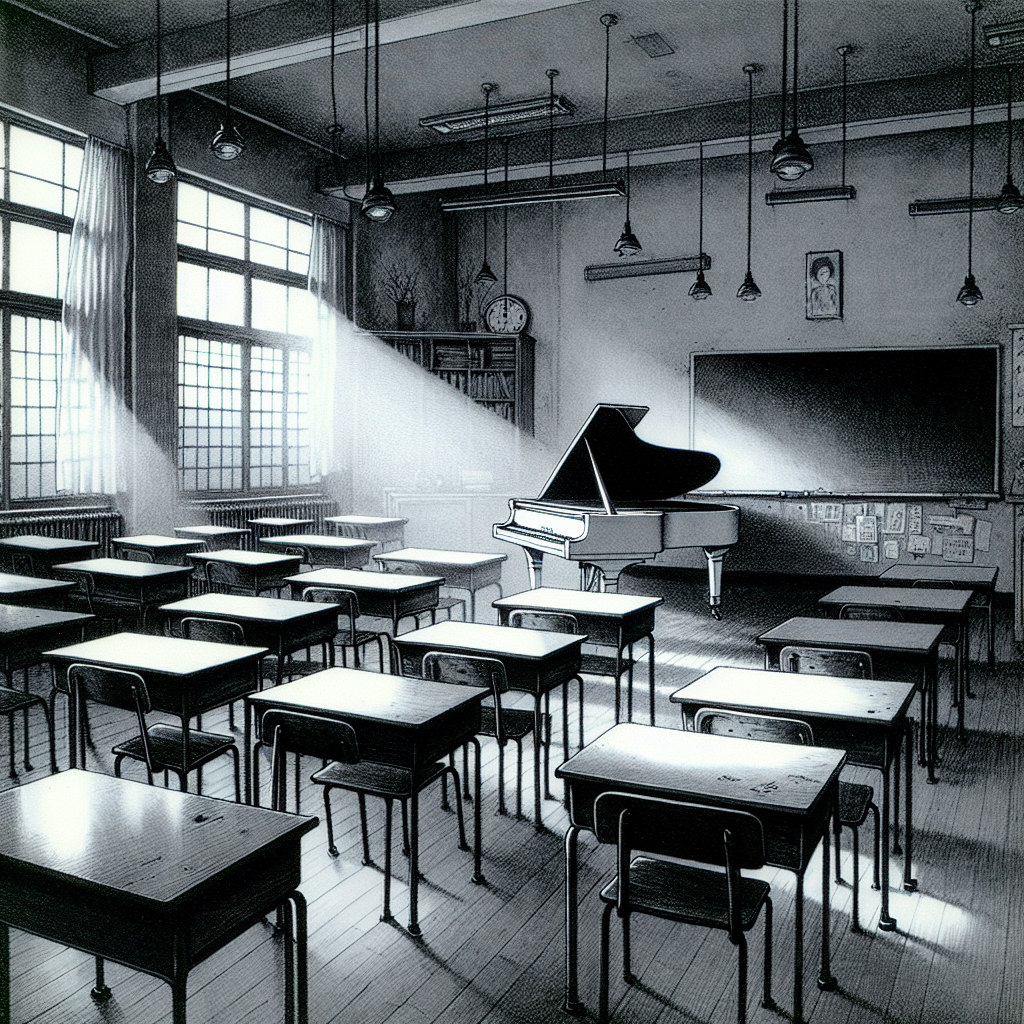

特に、普段は静かな学校の音楽室で誰もいないはずなのにピアノの音が響くといった不思議な現象は、都市伝説として多くの子供たちに強い印象を与えました。

情報が限られていた昭和時代、学校という規律のある空間は、ルールや秩序の中で安心感を提供する反面、そうした規律が崩れる瞬間は非日常的であり、時に神秘的な雰囲気を醸し出しました。

放課後や休日、校舎内に響くピアノの音は、その場にいる者すべてに異様な感覚を与え、誰もがその音がどこから来るのかを探ろうとしました。

しかし、音の発信源にたどり着くと、必ずしも誰かがそこにいるわけではありませんでした。

これがこの都市伝説が語り継がれる理由の一つです。

音楽室は通常、特別な話や学校や地域に纏わる過去の出来事とも深い関わりがある場所でした。

そんな場所で発せられる誰もいないはずのピアノの音は、単なる怖い話ではなく、その背後には何かロマンティックさや哀愁を想起させる要素が含まれていました。

現代でもこうした昭和の都市伝説は、ホラー作品やオカルト番組で度々取り上げられ、その異様さと魅力は時代を超えて人々を惹きつけ続けています。

この時代は情報が簡単に手に入る時代ではなく、人々は日々の生活の中で伝承や噂話を通じて様々な情報を得ていました。

そうした中で学校は、子供たちにとって特別な場所であり、同時に非日常的な出来事が時折起こる舞台でもありました。

特に、普段は静かな学校の音楽室で誰もいないはずなのにピアノの音が響くといった不思議な現象は、都市伝説として多くの子供たちに強い印象を与えました。

情報が限られていた昭和時代、学校という規律のある空間は、ルールや秩序の中で安心感を提供する反面、そうした規律が崩れる瞬間は非日常的であり、時に神秘的な雰囲気を醸し出しました。

放課後や休日、校舎内に響くピアノの音は、その場にいる者すべてに異様な感覚を与え、誰もがその音がどこから来るのかを探ろうとしました。

しかし、音の発信源にたどり着くと、必ずしも誰かがそこにいるわけではありませんでした。

これがこの都市伝説が語り継がれる理由の一つです。

音楽室は通常、特別な話や学校や地域に纏わる過去の出来事とも深い関わりがある場所でした。

そんな場所で発せられる誰もいないはずのピアノの音は、単なる怖い話ではなく、その背後には何かロマンティックさや哀愁を想起させる要素が含まれていました。

現代でもこうした昭和の都市伝説は、ホラー作品やオカルト番組で度々取り上げられ、その異様さと魅力は時代を超えて人々を惹きつけ続けています。

5. 最後に

昭和時代の日本において、数々の謎をはらむ都市伝説が生まれました。

その中でも特に有名なのが、「誰もいないはずの教室からピアノの音がする」という奇妙な現象です。

これは一種の日常の中に潜む非日常の恐怖を表現しており、特に静けさが漂う放課後や休日の学校でその音が聞こえてくると、一層の不気味さを醸し出します。

数多くの学校で共通して語られるこの伝説には、具体的な場面設定が存在します。

校舎内は、まるで生きているかのように静まり返り、その中でふと静寂を破るように響くピアノの旋律。

その旋律は美しくもありつつ、どこか異様さを伴っています。

その音を辿って音楽室や特別教室に行ってみたものの、そこには誰もいない──これこそがこの伝説の核心です。

音の発生源が特定できないことにより、奇妙さは際立つのです。

この現象は、日本全国で目撃されており、どの地域にも似たような体験が存在するという点にも興味が尽きません。

また、学校という限られた世界の中で、ピアノが演奏される場所はあまり多くなく、音楽室や特別教室に限定されることも共通点です。

それに加えて、その音楽室には特定のストーリーや過去の出来事が絡んでいることが非常に多いです。

昭和の都市伝説を語り継ぐ背景には、当時の社会の特徴もあります。

インターネットがない時代には、情報は口伝えや伝承に頼らざるを得ず、学校という特別な空間での出来事は特に強く信じられがちでした。

また、学校は子供たちにとって、規律とルールが存在する日常と非日常が交錯する場所で、そこにさらに非日常的な出来事が加わることによって、一層印象深い体験となるのです。

「誰もいない教室のピアノの音」は、今もなお、ホラー作品やオカルト番組で使われ続けているモチーフです。

昭和の都市伝説の持つ秘められた魅力と、変わらずに続く日本の学校文化は、現代の私たちにとっても心惹かれる要素となっています。

このような伝説の力は、時代を超えて語り継がれ、人の心に響き続けるのです。

その中でも特に有名なのが、「誰もいないはずの教室からピアノの音がする」という奇妙な現象です。

これは一種の日常の中に潜む非日常の恐怖を表現しており、特に静けさが漂う放課後や休日の学校でその音が聞こえてくると、一層の不気味さを醸し出します。

数多くの学校で共通して語られるこの伝説には、具体的な場面設定が存在します。

校舎内は、まるで生きているかのように静まり返り、その中でふと静寂を破るように響くピアノの旋律。

その旋律は美しくもありつつ、どこか異様さを伴っています。

その音を辿って音楽室や特別教室に行ってみたものの、そこには誰もいない──これこそがこの伝説の核心です。

音の発生源が特定できないことにより、奇妙さは際立つのです。

この現象は、日本全国で目撃されており、どの地域にも似たような体験が存在するという点にも興味が尽きません。

また、学校という限られた世界の中で、ピアノが演奏される場所はあまり多くなく、音楽室や特別教室に限定されることも共通点です。

それに加えて、その音楽室には特定のストーリーや過去の出来事が絡んでいることが非常に多いです。

昭和の都市伝説を語り継ぐ背景には、当時の社会の特徴もあります。

インターネットがない時代には、情報は口伝えや伝承に頼らざるを得ず、学校という特別な空間での出来事は特に強く信じられがちでした。

また、学校は子供たちにとって、規律とルールが存在する日常と非日常が交錯する場所で、そこにさらに非日常的な出来事が加わることによって、一層印象深い体験となるのです。

「誰もいない教室のピアノの音」は、今もなお、ホラー作品やオカルト番組で使われ続けているモチーフです。

昭和の都市伝説の持つ秘められた魅力と、変わらずに続く日本の学校文化は、現代の私たちにとっても心惹かれる要素となっています。

このような伝説の力は、時代を超えて語り継がれ、人の心に響き続けるのです。

コメント